文学の同人誌を作って頒布するまで #文フリ東京38のお礼&PR全ふりかえり

本日の議題:文学フリマ東京38 どうだった?

結果報告 合同誌「Quantum」完売しました!

石田「文学フリマ東京38、無事終わりました!ちょっと時間が経ってしまいましたが……」

鈴木「まだまだ熱が冷めないですね。当日は本当にたくさんの方にブースにお越しいただいて、合同誌「Quantum」なんと完売でした! お越しいただいたみなさんには感謝でいっぱいですね」

石田「そうですね。最後の一冊が売れたときは感無量でした」

合同誌「Quantum」完売!!! pic.twitter.com/xLc5KOYQZo

— 「Quantum」合同編集部 5/19文学フリマ東京A−63,64 (@sakkasei) May 19, 2024

石田「売り上げの内訳はこちらです」

当日頒布:91部

取り置き:7部

編集部用:6部

合計:104部

(ほかブース用見本誌3部、事務局提出用見本誌1部)

鈴木「今年1月に公開した最初のnote記事で、PRチームの目標として「一〇〇部頒布を目指す」と掲げていたんですよね」

石田「そうですね。たくさん売れたから成功とか、売れなかったら失敗だとかいうことではなく、ひとりでも多くの読者に作品を届けるためのPRという意識でやってきたので、嬉しい結果です。あらためて、雑誌をお求めいただいた皆様、興味を持っていただいた皆様、ありがとうございました!」

編集部員の感想(五十音順)

強度ある作品世界、鋭い批評眼と実験的な雑種性、デザインやDTPなど視覚的・触覚的なエンターテイメント性……それらが奇跡的にバランスし共在する場としての雑誌。あるいは、同時代の「創作」—「美学」—「批評」—「受容」の四者が出会う「文芸共同体」としての雑誌。あらためて文芸誌で小説を書くこと・読むことのおもしろさを実感しました。

二〇〇二年に大塚英志さんが文学フリマを立ち上げた時、氏は「現状の『文学』の力でビッグサイトを満員にすることは不可能です」と語っています。それから二十二年、「文学」がついに有明へと踏み出そうとするいま、同人誌は単なるスター・システムを超えたあたらしい文学モデルを提示できるでしょうか——文学に / が負っている債務を返済するために。書くことで考え、書くことで感じ、これからも書き続けてゆきたいです。

そもそも事前のサークルチェックで見つけてから買いにくる人ばかりだと思っていたのですが、当日会場を動き回っていて目についたので買ってみるという人もかなり多かったのでそれが意外でした。デザインのおかげですね。また(分析)美学に引っかかって来られた方も数は少ないですが何人かいたので、自分が参加した意義もそれなりにあったかなと思いました。売り手側としての参加は初めてでしたが、直接お客さんと会話できるというのがとても面白い経験でした。願わくば一人ひとりともっとがっつり話してみたかったですね。

PRをいろいろとやってきました。

責任、表現する楽しさ、反応をもらう嬉しさ、様々なものに突き動かされてきましたが、何よりの原動力は「合同誌の面白さ」でした。

こんなに面白い企画と小説が載っている抜群にかっこいい本が人知れず埋もれるのは許しがたい、一人でも多くの人にこの合同誌を知ってほしい、あわよくば読んでほしい!と、あれを見てくれ、これを知ってくれと喧伝しました。「Quantum」だからこそ出来たPRだったと思います。そして、結果として可能な限り多くの人に合同誌を届けられたことを、心から喜ばしく思います。

文学フリマ当日は売る私と買う私、話をする私の3つに分裂したいような怒涛の一日でした。

みなさまありがとうございました。

自ブースでBL小説の売れ行きを見守っているあいだにうちらのQuantumが完売していました。いまだに信じられません。

たくさんの時間をかけて一生懸命つくった同人誌です。たくさんの時間をかけて一生懸命つくることがすなわち価値ではないと言い聞かせながら、やはりこれでもかと手をかけました。これでもかと手をかけながら、誰にも顧みられなかったときのことを考えて、“やりすぎた”自分たちを笑う準備をどこかでしていたような気がします。でもやりすぎたことなんてひとつもなかったね。

我々の同人誌に何かを感じてくださったすべての人々と、合同編集部のみんなに感謝します。ありがとうございました。

ここ数年は11月開催の文学フリマにサークルで出店していたので、5月開催は久しぶりの参加でした。とにかく、人人人!前回の37回でも感じていましたが、はじまりから終わりまで休む暇がないほどで、文学フリマってこんな感じだったっけ?と、あまりの盛況ぶりに慄きました。

たまたま通りがかった、予定外の素敵な本に出会えるのが毎回の文学フリマでの楽しみではありましたが、これだけの参加者、本がある中で、それらを見つけるのは困難になったとも感じています。その中において、今回の合同誌は視界に必ず飛び込んでくる蛍光グリーンのおかげか、興味を持ってくださった方が多く、デザイン担当としてのミッションは果たせたかなと胸を撫で下ろしています。

合同誌ブースの前にできた人だかりを見て思い出したのは、8年前、はじめて文フリに参加した時のことでした。最初の一冊が出ていくまでの間、周囲のブースに目をとめる人たちをただ見送っていた時の、あの空気。

僕たちもあれからいくつか雑誌を作って、それなりに経験も積んできたはずだったけど、あの時の僕らが本を作った理由を、今回はじめて理解できたように思います。

文字どおり、有り難い経験をさせてくれた編集部のみんな、友人たち、そして買ってくれたみなさん、サンキューでした。また書いていこうと思います。

PRのためにやったこと 全部ふりかえります

石田「2023年の12月に始動し、およそ半年間準備を続けてきた合同誌プロジェクト。われわれPRチームとしても、どうすれば本を一人でも多くの読者に届けられるのかということをずっと模索してきました。せっかくなので今回はPRチームとしてやってきたことを振り返ってみようと思います……ということで、ざっとリストアップしてみました」

1. 公式Twitter(X)

1.1 各種リリース

1.2 日常投稿

1.3 試し読み画像公開

1.4 PR担当の選ぶ しびれる一文

1.5 他サークルさんとの交流

1.6 会議スペース

2. 公式note

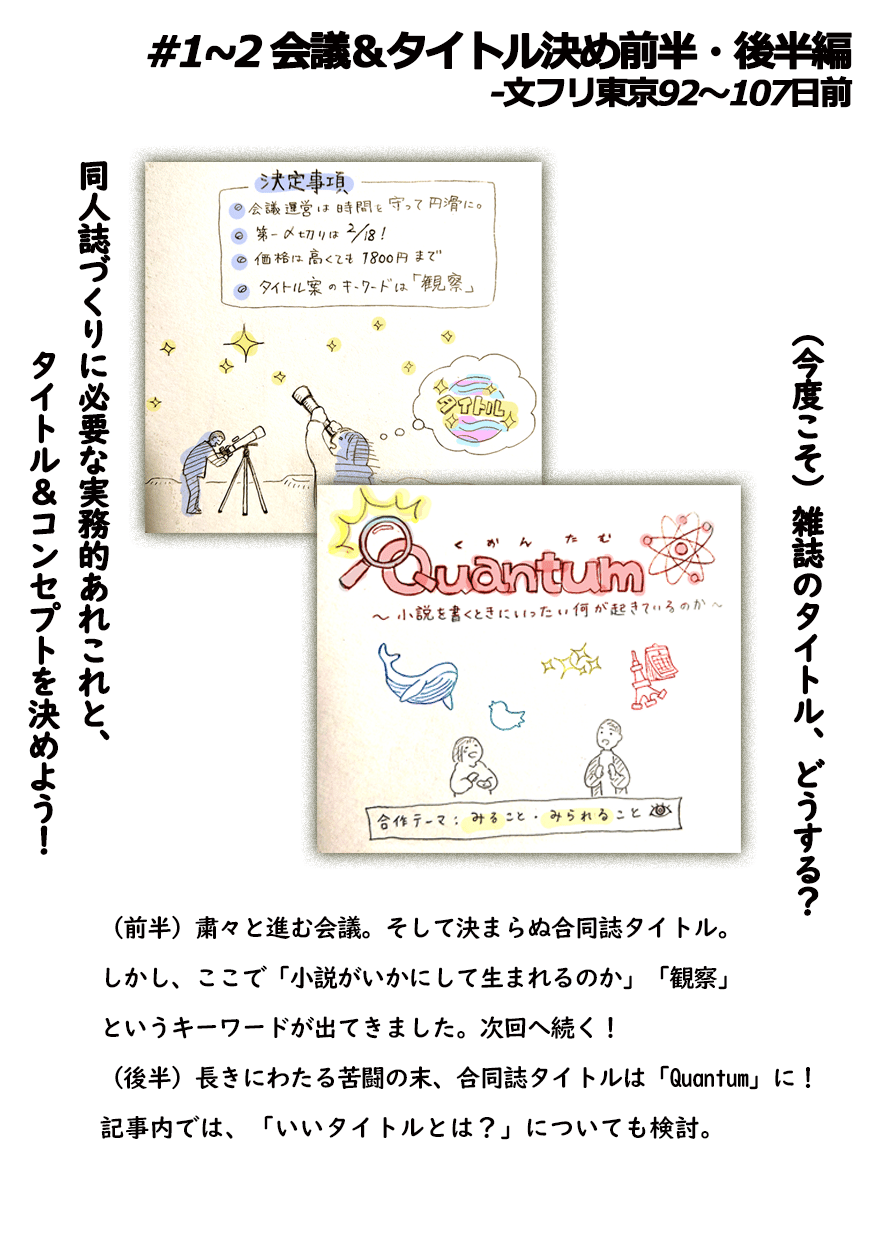

2.1 メイキング記事シリーズ『文学の同人誌を作って頒布するまで』

2.2 試し読み公開

2.3 合同誌情報まとめ

3. 当日広報

3.1 ブース飾り付け

3.2 タブつき見本誌

3.3 目次

3.4 あらすじ集

3.5 フリーペーパー(折り本)

3.6 サークル名刺

3.7 取り置き特典しおり

3.8 担当名札

4. 声かけ・接客方法

鈴木「お、多い……。ほどほどに振り返っていきましょう!」

1. 公式Twitter(X)

1.1 各種リリース

ターゲット:文学フリマ参加者(全ジャンル)

実施頻度:随時(ブース発表やnote更新などのタイミングにあわせて)

鈴木「SNSではXを主力として、ブース発表のお知らせとか、刷り上がりなど各種公式情報のリリースを行いました」

#文学フリマ東京 38 webカタログが公開されました!

— 「Quantum」合同編集部 5/19文学フリマ東京A−63,64 (@sakkasei) April 19, 2024

合同誌『Quantum』

ブース:第一展示場 A-63〜64 (小説|純文学)

サークル情報:https://t.co/H12RLhNrKu

頒布物情報:https://t.co/S1UE0ePQAn

個人創作5作+共作5作を通じ「小説を書くときいったい何が起きているのか」をテーマに実験を行います。

石田「本当はThreadsとInstagramも作ったんですけど、運用に挫折しました……思ったほど動きがなく……。どのSNSに注力するのがいいか最初に議論しましたが、やっぱり今のところ文学フリマと一番相性がいいのはX / Twitterなのかもしれません」

鈴木「基本となる文フリWEBカタログの情報を固定ポストにして、そこに追加情報をリプライでぶら下げるツリー形式をとることで遡りやすいようにしていましたね。なんだかんだWEBカタログは結構読んでもらえたんじゃないでしょうか」

石田「そうですね。WEBカタログの便利な機能、サークルをリストアップできる『気になる』は、当日の朝7時25分時点で28ついていました」

鈴木「入手にかなり前向きな人が少なくとも28人はいてくれた、ってことですよね。当日に向けてハラハラする中、興味を持ってくれた人が数字として見えるのは出店者側としてもありがたいものです」

1.2 日常投稿

ターゲット:全フォロワー

実施頻度:随時(文学フリマ一ヶ月前からは毎日。当日朝も重点的に)

石田「こちらは鈴木さんがめちゃくちゃ頑張ってくださいました。写真つきの投稿なんかを含めて、直前期は毎日ポストしていたのでは?」

さすがみどりの日 みどりが元気です pic.twitter.com/H2ZHjBfYXa

— 「Quantum」合同編集部 5/19文学フリマ東京A−63,64 (@sakkasei) May 4, 2024

鈴木「一日10ポストが目標……だったんですけど、実際は少ない時だと5ポストくらいでしょうか。4月に編集部・マネジメント担当の久湊くんを交えてPR会議をしたときに、『瑣末な内容でもいいからとにかく日常的にアカウントを動かしておかないと、重要な情報もフォロワーに届かない』という指摘をもらったんですよね。普段からSNSで発信慣れしていないので難儀しました」

石田「だんだん『アカウントの人格』というか、サークルとしての色が見えてきて良かったんじゃないかなと思います」

鈴木「たしかに。初めの頃は『合同編集部』として何を言っていいのかわからなかったんですけど、だんだんハードルが下がってきた気がしますね。文学フリマ当日は見本誌と共にに会場へ向かう旅を衝動的に投稿してみたり」

見本誌 これが山手線だよ 緑だね pic.twitter.com/JSU0ZBVzNm

— 「Quantum」合同編集部 5/19文学フリマ東京A−63,64 (@sakkasei) May 19, 2024

1.3 試し読み画像公開

ターゲット:文学フリマ参加者(純文学、BLや美学など各クラスタ)

実施頻度:文学フリマ3週間前。GWにあわせて、1〜2投稿/日

石田「いよいよ文学フリマの近づく中、大型連休には作品の試し読みを連日投稿しましたね」

合同誌「Quantum」試し読み②

— 「Quantum」合同編集部 文フリありがとうございました! (@sakkasei) April 28, 2024

個人創作(作品A)より

『そして私は透明になる』原石かんな#文学フリマ東京38 #文学フリマ東京 pic.twitter.com/8b26GIODOy

鈴木「地味に大変なんですよね。ツリー投稿ってまだしてないポストにはぶら下げられないから、全部は予約投稿できず……。定刻には実家だろうが外出先だろうが、せっせとポチポチしていました。思い出深い」

石田「でも、その甲斐あってGW中でフォロワーはかなり増えたんじゃないでしょうか」

鈴木「そうですね!試し読み公開を機に、合同誌の良さが一気に伝えられるようになった気がします。実際、フォローバック率なんかもずいぶん良くなったかも」

石田「本のクオリティなどもそうですが、どんな創作活動をしているのかは、作品そのものを通じてでないと伝えられない部分がありますよね。書き手にとって作品は何よりの自己紹介かもしれません」

鈴木「そのほか目次や企画内容、あらすじなども画像化して公開していました!こちらは当日装飾の項目で詳述します」

1.4 PR担当の選ぶ しびれる一文

ターゲット:文学フリマ参加者(全ジャンル)

実施頻度:文学フリマ一週間前に、1〜2投稿/日

鈴木「『#Quantumしびれる一文シリーズ』もXで投稿しました」

「専門は農学です。ただし、対象は農作物ではありません。自分が研究しているのは、物語の種子の分類と改良について、すなわち育種学です。」

— 「Quantum」合同編集部 文フリありがとうございました! (@sakkasei) May 15, 2024

石田幸丸 『深淵のリチェルカーレ、あるいは文学の捧げもの』より#Quantumしびれた一文 pic.twitter.com/IaxaFWalFk

鈴木「思いつきに画像までばっちり作ってくれてありがとうございます……。バックのグラフィックがそれぞれ違ってかわいくもしびれる仕上がりです」

石田「グラフィックはAdobe Illustratorで作成しました。なにぶんメンバーが6人もいるので、まずは統一フォーマットとなるデザインを決めて、そのバリエーションを作っていく流れでした。鈴木さんがnote用に描いてくださっていた似顔絵イラストを使ったりして……」

鈴木「また、こちらのデザインは思わぬところで活躍しましたね!」

石田「当日に合同編集部員各人がつけていた担当名札ですね。こちらは当日PRのところで詳しくお話ししましょう」

1.5 他サークルさんとの交流

ターゲット:文学フリマ参加者(出展者)

実施期間:随時。直前期には重点的に

石田「Xでの活動では、PRの枠を超えてXのフォロワーさんとの交流から得るものもたくさんありました」

#文学フリマ東京 前夜祭スペース開催

— 履歴書籍@文学フリマ大阪12 (@rireki_shoseki) May 10, 2024

5/18(土)20時より!

各参加サークルの紹介と

各自が気になる #文学フリマで気になる本 を紹介!

是非遊びに来てください!https://t.co/taJC2ioWqr

鈴木「スペースでしゃべらせてもらったり、広報活動について勉強させてもらったり、noteの感想を頂いたり、ナイスアイデアを頂いたり……。もちろん、いいね・RTもありがたく、活動のモチベーションになりました!」

石田「お声がけをいただくのも勿論うれしいことですが、やはりこちらから一歩前に出て行動することは大事……とはいえ結構ハードルは高かったのでは?」

鈴木「そうですね。運用当初はなかなか出来なかったんですが、反応を頂けたら返信や引用ポストでリアクションするよう心がけました。馴れ馴れしいかな?とも思ったんですけど、自分だって人に声をかけてもらえるとうれしいな、ということで。こちらからもどんどんやってみました」

石田「『#文学フリマで気になる本』で引用ポストもしていましたね」

鈴木「そうそう、まさにあれは合同誌が引用ポストで紹介されてありがたく思ったので、真似して始めてみました。Xで文学フリマで頒布される面白そうな本をみつけてはいいねして、時間のある時にポストして……個人的なサークルチェックも兼ねてしまっていたかも」

1.6 会議スペース

ターゲット:全フォロワー

実施期間:随時(入稿や前日準備などのタイミングにあわせて)

先のスペースは冒頭に紆余曲折あり、早々に終了してしまいましたが、合評会は無事行われました🙌録音はこちらhttps://t.co/2UwOqTeSZj

— 「Quantum」合同編集部 文フリありがとうございました! (@sakkasei) May 28, 2024

鈴木「Xでは、音声会話を発信できるスペース機能もけっこう使いましたよね。」

石田「そうですね、タイムライン上で存在感を出すためにも、会議や作業通話を大公開していました。文学フリマが近づいてからは音声はスペースで、画面共有などはTeamsでという二刀流が定着しました」

鈴木「一晩ぶっ続け入稿作業スペースはアツかった……」

石田「本当に作業通話そのままでしたが、それでも聴きに来てくれる方がいるとうれしかったですね」

2. 公式note

石田「そして、なんといってもnoteの活動。読み物のコンテンツを公開するには、やはり便利なプラットフォームです」

鈴木「一定の拡散性があると同時に情報がさかのぼりやすく、安心して情報を置いておける場所ですよね。Xとnote、両方を使って活動している文フリ参加サークルさんも多く、Xを起点にnoteを読んだり、noteを起点にXをフォローしたりと、相補いながら情報収集やPRができたんじゃないでしょうか」

2.1 メイキング記事シリーズ『文学の同人誌を作って頒布するまで』

ターゲット:全noteユーザー、文学フリマ参加者(校正、デザインなど)

実施頻度:1〜2記事/月 程度

石田「『文学の同人誌を作って頒布するまで』は、雑誌制作の過程をそのままPRコンテンツにしてしまおう、というもの」

鈴木「他の編集部員にも手伝ってもらいながら、合計8本の記事を出しました」

石田「最初に企画した際のポイントはやっぱり、継続して出せること。文フリは開催本番に近づけば近づくほどPRへの注目度も上がって効果が高まるいっぽうで、作り手としては直前期は〆切や入稿に追われてPRどころではなくなってしまう。なので、編集会議をそのままネタにすることで、どれだけ忙しくても安定して出し続けられるフォーマットを作ろうという狙いもありました。だいたい構成をはじめて2〜4日くらいで初稿完成、部内で意見を貰って1週間強くらいで公開するくらいの流れだったんじゃないかな」

鈴木「せっかくイラストもあれこれ描いたので、総集編の折本を作ってフリーペーパーにしてみました。40部限定だったんですけど、気軽に配っていたらけっこうすぐに無くなってしまいましたね。せっかくなので、ここで公開しちゃいましょうか!」

#0 PR方針について

#1 会議風景について

#2 タイトル決定について

#3 デザインについて

#4 校正・組版について

#5 企画について

番外編 編集部員紹介

番外編② 執筆環境紹介

石田「メンバーの協力のおかげで、どの記事も読みごたえがあります」

鈴木「noteを楽しんで読んでくれる方、役に立つ情報として共有してくれる方、読者のみなさんの反応もとても嬉しかったですね。継続してやってきた甲斐がありました」

2.2 試し読み公開

ターゲット:note読者、文学フリマ参加者(純文学、BLや美学など各クラスタ)

実施頻度:文学フリマ二週間前

石田「Xでの画像に遅れて、noteでも試し読みを公開しました」

鈴木「noteも時間を決めて投稿しましたが、これまた微妙に大変でした。タグ付けは投稿直前にしないといけないから、記事の数だけ再びせっせとポチポチとすることに」

石田「自分は毎回公開時間に間に合わず、けっきょく鈴木さんにポチポチお任せしてばかりでした……ちなみに、試し読みの一環として個人創作にかんする作者インタビューも公開したんですが、これがけっこう好評でした。美学やBL繋がりのみなさんにも興味をもって頂くいい機会になったかも」

鈴木「企画担当の岡田さんが書き手たちに行ったインタビューですね。『どういう意図で書いたか』ではなく、『どう書いたか』という角度からの質問は、答える側も考えさせられるインタビューでした。合同誌を手に入れた方は、作品と一緒にぜひこちらも楽しんでもらいたいです」

3.3 合同誌情報まとめ

ターゲット:文学フリマ参加者

公開時期:文学フリマ9日前

石田「合同誌「Quantum」について、Xでお知らせした頒布情報に加えてこれまでの編集部の活動などが一目でわかる記事も公開しました。」

鈴木「Xユーザー以外の方にも届けたいという狙いもありましたし、なによりXのツリー投稿は気づけばだいぶ長大になってしまっていたので、『これさえ見ればすべての情報が押さえられる!』というまとめがあるのは、直前広報としてもやりやすかったですね」

3. 当日広報

鈴木「作品を書き、本を作り、事前PRを重ね、ようやく迎えた文学フリマ東京当日!実際のブースはこのような様子でした」

3.1 ブース飾り付け

石田「ブースの飾りつけに使った主なものは、敷布・ポスター・ネームボードなどですね」

鈴木「あとはディスプレイ什器として、書見台やブックスタンド、高さ出し用のアクリル台などが使われています。当日の飾りつけはデザイン担当の原石さんがそのセンスを発揮してくれました!」

あとはギラギラのやつを下に貼り付けてボードで補強するだけ pic.twitter.com/2t3IW0GcSS

— 原石かんな (@Hcanna24) April 28, 2024

石田「落ち着いた光沢のある紺色のサテン生地に、階段状に積まれた合同誌の蛍光グリーンがとても良く映えています」

鈴木「存在感ばっちりですね!」

3.2 タブつき見本誌

石田「文フリ前日の深夜に『共作やインタビューも載っている作品だと瞬時に理解できた方がいいのではないか』というアイデアがあり、急遽見本誌用のインデックスタブ(付箋)を作成しました。印刷したときのサイズの計算をしてデータを作るのが大変でしたね……」

鈴木「見やすい!あれ、でも裏側の文字が一部反転しちゃっているような」

石田「それは言わないで……」

3.3 お品書き / 3.4 あらすじ集

鈴木「見本誌のほか、ブースにはお品書きやあらすじ集を印刷した紙を置きました。すこしでも内容に興味を持っていただけるきっかけを増やそうという工夫ですね。お品書きは鈴木が、あらすじは石田さん作です」

石田「どちらも事前に画像データをSNSで公開してPRしましたね。こういう細かい販促物はけっこう作るのが大変ですが、多方面で使うと費用対効果は悪くないんじゃないかな……」

お品書き公開&取り置き開始のお知らせです!

— 「Quantum」合同編集部 文フリありがとうございました! (@sakkasei) May 3, 2024

合同誌「Quantum」、頒布価格は1600円です。

ご希望の方はXのリプライ、もしくはDM等でお知らせください。お取り置きをされた方には、ささやかですがお買い上げ時に特典をつけおつけいたします。#文学フリマ東京38 #文学フリマ東京 pic.twitter.com/B1NORdIBAH

【合同誌「Quantum」掲載作品あらすじ】#文学フリマ東京#文学フリマ東京38 pic.twitter.com/kh8DNTqNTQ

— 「Quantum」合同編集部 文フリありがとうございました! (@sakkasei) May 18, 2024

鈴木「実際、あらすじを見てから合同誌を購入してくれる方もいらっしゃいましたね。カラーなのもいい感じです!」

3.5 フリーペーパー(折り本)

鈴木「さきほど各ページの画像をお見せしたものですね。実物はこのくらいの大きさでした」

石田「小さいですね!」

鈴木「画像を作って印刷するまではいいんですけど、折本って折らなきゃいけないんですよね。前日に印刷したのですが、折るバランスが難しく大量生産できず、結局当日もブースに持ち込み折ってもらうことに……」

石田「イベント前日はどうしても駆け込みで作業が詰め込まれがちですね」

鈴木「そういえばサークル名刺も前日作業でした。こちらはデータ自体はもう少し早くに出来ていたので、もっと早めに作業しておけば良かったですね……なぜこうなってしまうのか」

3.7 取り置き特典しおり

鈴木「せっかく取り置きを受け付けるのなら特典も、ということでしおりをつくってみました。消しゴムスタンプは石田さん発案でしたね」

お取り置き、ありがたいことに続々お声がけ頂いております。

— 「Quantum」合同編集部 文フリありがとうございました! (@sakkasei) May 11, 2024

制作途中ですが、特典はちょっとロングめなオリジナルしおり。手作りでちょっとづつパターンが異なります🔖 https://t.co/xulWVUQqGt pic.twitter.com/fjwo2KYARx

石田「味があるし増産もしやすくいいんじゃないかな、と。実際には鈴木さんに丸投げでしたが……」

鈴木「不器用なもので地味に苦労しながらも、一回作ってしまえば押し方で遊びも入れられて、面白かったです。こちらはイベント2週間前から手を付けていたので、制作過程をポストすることで取り置き告知も兼ねられたのはよかったかも」

3.8 担当名札

鈴木「文フリ前夜の作業スペースに飛び入り参加してくださったもちづきもちこさんのナイスアイデアから、急遽作られました。

個人紹介名札ver1.2

— 「Quantum」合同編集部 文フリありがとうございました! (@sakkasei) May 18, 2024

個人創作にちなんだデザインが追加! pic.twitter.com/kUynQKh0jK

石田「せっかくの『合同誌』だから、それぞれ担当の人となりが見えるほうが親しみを持ってもらえるんじゃない?、というご指摘。鋭い着眼点だなと思いました」

鈴木「たしかに、文フリ常連さんならではの知見!」

石田「背景のイラストは、話のきっかけになるように、それぞれの作品にちなんだアイテムを取り入れています。直前期まで色々とPR素材を作ってきていた地道な積み重ねと、フォロワーさんとの交流による化学反応ですね」

鈴木「そのまま当日に那智さんが自宅のプリンターで厚紙に印刷して会場に持ってきてくださるという連携プレー。当日は養生テープで各自衣服に貼って使用しました」

4. 声かけ・接客

石田「当日ブースでの声かけや接客をどうするかについては、編集部全体で議論しました」

鈴木「スペースを通じて交流のあった履歴書籍さんのnoteに『自分たちの雑誌のキャッチフレーズを2秒で言えるようにすべし』というアドバイスがありました」

石田「Quantumのキャッチフレーズは……」

『書き手がどうやって小説を書いているかがわかる本です!』

鈴木「どうやって書いているかがわかる本」

石田「そういう本です」

鈴木「副題の『小説を書くときいったい何が起きているのか』だとちょっと堅いですもんね」

石田「いかに『通りすがり』のお客さんに『試し読み』へと進んでもらえるか、みんなでロールプレイ形式の練習もしました。接客業の経験があるメンバーもいて、勉強になりましたね」

鈴木「作品をじっくり味わって読んでもらえるよう、アピールするタイミングのメリハリにも気をつけていました。そんなこともあって、当日はたくさんの人が見本誌に手を伸ばしてくださったのが嬉しかったです」

石田「忘れてはいけないのが、ブース外での呼び込みや過度な声かけは文学フリマの公式ルールで禁じられていること。事前にしっかり目を通しておくことも重要ですね」

お客さんの声から分析

石田「当日手に取っていただいたお客さんからは、どんな反応があったのでしょうか」

鈴木「編集部のみんなに、印象に残ったお客さんの反応を聞いてみると……」

・「自分も書き物をするが、書こうとしても書けないことが多い。この本はその問題について考えるきっかけになりそう」と言ってくれた。

石田「おなじ書き手としてなにか刺激になっていたら嬉しいですねえ」

鈴木「自分も今回の企画ではいろいろ考えさせられました。続いて原石さんへのヒアリング結果です」

・「noteを見てきました。宣伝がすごく上手だった」

・「鈴木三子さんの作品を目当てに来ました。前回の作品が一作目と聞いて、「うっそだー」と思って、今回も楽しみにしてます」

・「小口染め、めっちゃ綺麗ですね。ここまで綺麗に染めるの難しいんですよ。」

石田「おっ、noteが届いていたようでうれしいですね。そして鈴木さんのファンの方が!」

鈴木「うれしさと照れが押し寄せてくる……!励みになってしまいます」

石田「続いて那智さん。那智さんは第二会場・BLエリアのご自身のサークルブースで頒布してくれました」

・デザインに惹かれて手に取ってくれる人が多かった(那智所感)

・男性が立ち止まる率が上がった(那智所感)

・ひと目見るなり「特色いいっすね〜」と言ってくれたデザイン系のおにいさんがいた(諸々説明した結果買ってくれた)

鈴木「やっぱりデザインの力はすごい」

石田「細部まで手を抜かずに作り切ると、必ず気づいてくれる人がいるのが文学フリマですよね」

・立ち読み勢の8割は当日目にとめた人

・説明して食いつきがよかったのはインタビュー企画

・段組がパートごとに変化するのに驚いてる人がいた

・「いつもは純文読まないんですけど、これは買っちゃいます」

・「(習作派のブースで)Xで見て絶対買おうと思ってました」

・「(名札を見て)楽しそうでいいですね」

石田「企画そのものの試みにも興味を持っていただけたみたいです」

鈴木「作者や作品自体が主役となるインタビュー企画とはまた異なった『観測する』面白さは、まさしく『Quantum』の売りだと思うので、そこが伝えられたのは良かったですね!」

石田「いろいろと手をかけてやってきましたが、こうして見ると報われた部分も多いのではないかと思います。」

鈴木「PRに限らず、結果につながるかわからない作業って多いですからね。当日のお客さんの声を聴いたり反応を見たりするのって、活動のフィードバックを得るという意味で重要なのはもちろん、心の栄養にもなります」

石田「本当にその通りですね。合同誌「Quantum」、ひとまず完売してしまったので今後の活動は未定なのですが、読んでくださった方はぜひお気軽にご意見・ご感想をお伝えいただけると、編集部一同の心がスクスク育ちます」

鈴木「ぜひぜひ、よろしくお願いいたします!」

合同誌「Quantum」合評会ありがとうございました!録音はこちらです。

— 「Quantum」合同編集部 文フリありがとうございました! (@sakkasei) May 26, 2024

合同誌を読まれた方の感想はまだまだお待ちしております。よろしければ、X、メール、マシュマロ、noteなど、ご都合の良い方法でお寄せください。https://t.co/2UwOqTeSZj

合同誌について、合評会で取り上げてほしい話題があればこちらに!

— 「Quantum」合同編集部 文フリありがとうございました! (@sakkasei) May 23, 2024

ご意見・ご感想もお待ちしています⚪https://t.co/5mQjhP9m0i

こちらのnoteアカウントでは、「文学の同人誌を作って頒布するまで」と題して、合同編集部6名による制作過程のドキュメントを公開してきました。

合同誌「Quantum」の感想や「こんなことが知りたい!」などのリクエストがあれば、ぜひ「スキ」していただくか、こちらの記事をSNSでシェアして教えていただけると嬉しいです。

あらためて、文学フリマ東京38にて合同誌「Quantum」に関心をもってくださったみなさま、ありがとうございました!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?