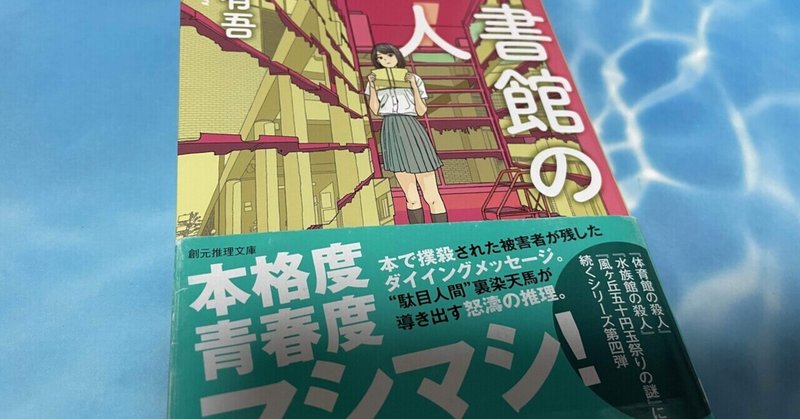

【ミステリーレビュー】図書館の殺人/青崎有吾(2016)

図書館の殺人/青崎有吾

青崎有吾による、"裏染天馬"シリーズの第四弾。

あらすじ

風ヶ丘図書館にて、早番の司書が死体を発見。

死んでいたのは常連だった大学生で、夜間に忍び込んだ際に「人間臨終図巻」で殴られて殺されたらしい。

現場には、二種類のダイイングメッセージ。

事実がわかるほど、真相が遠くなるロジックの迷宮に、裏染天馬が挑む。

概要/感想(ネタバレなし)

短編集をひとつ挟んで、長編としては3冊目となった本作は、再び"館"モノ。

古式ゆかしい本格推理モノを踏襲しているスタイルも変わらずで、本作のテーマはダイイングメッセージである。

リアリティがないとされ、近時では好まれないイメージがあるものの、押さえておきたいベタなモチーフ。

現実的に"あまり意味がない"と切り捨てつつ、"やはり意味があったのでは”と転がすことで、現代ナイズしているところが上手いなと思わせる。

シリーズものとして安定路線に乗り、短編集でキャラの掘り下げも出来たからか、過去の作品よりも、シリーズを通して解き明かしていくようなロングパスが多いのが特徴。

ここまで書いたからには、続編で裏染の過去にも踏み込んでいくという著者の覚悟が感じられる。

その意味では、柚乃に加えて、事件の関係者である図書委員長・城峰有紗を視点人物に置いたことで、裏染の人間らしさが見えてきた感がある。

警察側にも、裏染にロックオンする年下好き・梅頭咲子を配置。

裏染天馬という人物像を柚乃以外の視点から描く機会を増やそうとしている印象だ。

なお、裏染の優しさを表現した結果、ゴリゴリのロジックで犯人を完膚なきまでに叩きのめす解決編が、少しトーンダウン。

これにより、賛否両論を生んでしまった感がある。

キャラが立ってきたうえ、ミステリーとしての複雑性もあるだけに、いつものスカッとする解決編に繋げていれば、という気持ちもあるのだが、マンネリを避け、次にステージを進めるという意味では、必要なアクセントになっていくと信じたい。

総評(ネタバレ強め)

あえて、有紗への気遣いから動機を細かく語らなかったところに、裏染の精神的な成長が見られるのだが、犯人の設定上、動機がふわっとしたままでは読者が納得しない、という状況に陥ってしまったのがもったいない。

犯人の思惑も、被害者の思惑も、なんだか解釈の余地が残り、もやもやをすべて解消できていないのは事実。

動きが少なく、ロジックで勝負する作風なだけに、最後、犯人が判明してから切迫感が強まるくだりは、ややとってつけた感が拭えない。

また、ロジックを突き詰めるあまり、犯人候補がいなくなるという矛盾も本作において物語が面白くなるポイントなのだが、裏染は最後にまとめて推理結果を披露するタイプの名探偵なので、彼の葛藤は解決編までわからない。

この点でも、情報の出し方には工夫の余地があると言え、キャラを徹底するのも大事だが、もう少し読者に向けての説明があっても良かったのかな、と。

とはいえ、色々と動き出した感じ。

柚乃が明確にアクションをとりはじめ、サイドストーリーの登場人物だった面々がメインに絡んできそうな雰囲気もあるので、今後の展開によっては本作が伏線として再評価されるのでは、なんて思ったりもする。

マクガフィンで終わった、有紗の描いたトリックが気になるのだが、スピンオフ的に短編集で書き下ろされたりはしないかしら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?