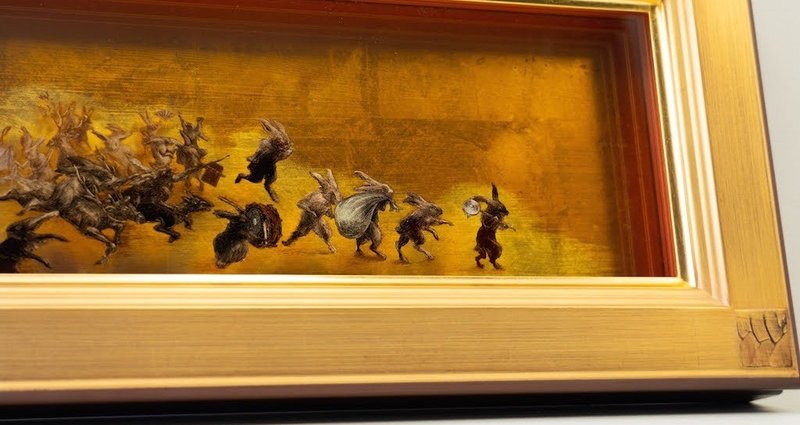

オリジナルな技法「多層ガラス絵」を作りました。ガラスの裏側から絵を描いて重ねて一つの作品にします。一点ものです。派生作品「リバースドローイング」は薄い1枚のアクリル板の裏側から描…

- 運営しているクリエイター

#龍神

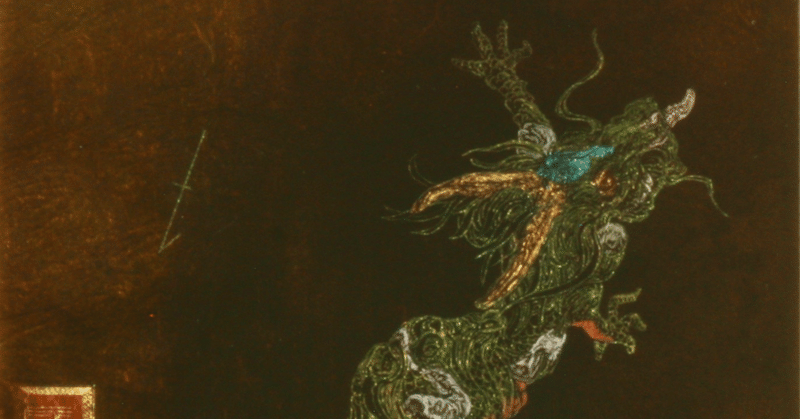

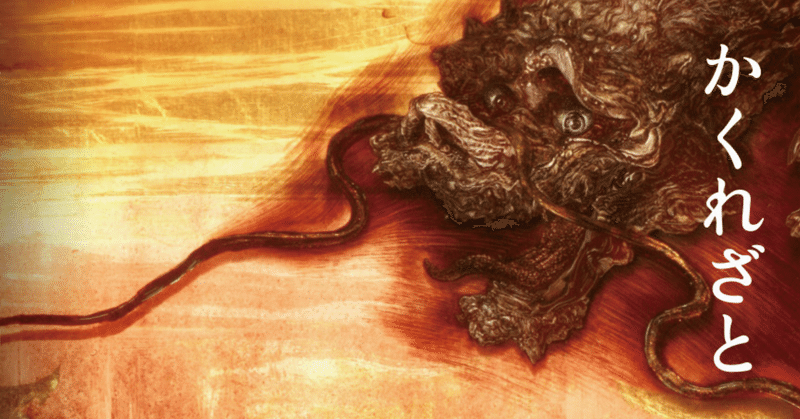

龍にまつわる自作の変遷

龍というテーマに興味を持ち、向き合うきっかけをもらったリクエスト作品をご紹介。その制作にまつわる記事。

先日、この龍の持ち主のコレクターの方が、この作品も含むコレクション展を成功させた事を知りました。

私の作品が多くの作品と触れるきっかけの一つを担っていたならとても嬉しい事です。制作の励みになりました。

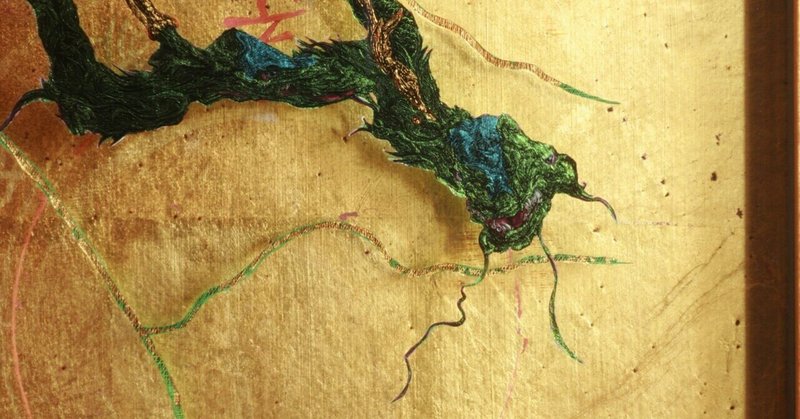

その後、再度描きたい気持ちが起こった為、自分なりに対作品を制作しました。

この作品