地方の大学生が、リクルートから内定をもらうために大切にしたこと

2019年になりましたね。

いよいよ平成最後の1年、そして新元号を迎える年でもあります。みなさんの今年1年の目標は何ですか?もう立てましたか?

僕はというと、今年の春から社会人になるため環境もガラリと変わると思うので、今年は目の前のことを一つ一つ丁寧且つ大胆にトライしていきたいなと考えています。

4月からは、リクルートという会社に新卒で入社することになっているのですが、ちょうど1年前、2018年の正月にはそんな社会人のスタートを切るなんて全く考えてもいませんでした。

ですが今では、就活中に自分ととことん向き合って、「本気で行きたい!」と思えた会社への内定をいただけたことで、4月からの社会人生活はとても楽しみです。

しかし就活の側面で言うと、自分が思っていた以上に苦しんだこともたくさんありました。

東大京大や早慶上智などのいわゆる「学歴フィルター」の上位校に在籍しているわけでもなく、若干の「学歴」面でのディスアドバンテージも感じてはいました。

そのこともあってか、サマーインターンなどの企業が開催する「選考型インターンシップ」に参加しても、「学歴上位校」の学生とチームを組むことが多く、いわゆる「学歴いびり」のようなことも、同い年の大学生から何度も受けてきました。「なんだ地方組か」と、地方をバカにされるような扱いを受けたこともあるのも事実です(笑)

今回は、そんな過去の自分の就活での経験と、そのあとリクルートや他の企業から内定をもらうまでに地方学生の僕が実践していたことをnoteに書いていきたいなと思います。

少しでも、学歴フィルターや自分のこれからの就活に悩みや不安を抱える学生のみなさんの参考になれば幸いです。

目次

・「就活」というゲームを攻略するだけでいいのか?

・大切な「自己分析」

・自己分析を最適化するために自分が実践したツール

・「就活」というゲームを攻略するだけでいいのか?

まずはじめに、就活を一通り経験して感じたことは、「就活はゲームである」ということです。すなわち、複雑かつ長いストーリーを持ち合わせながらも攻略するための How to があります。この攻略のための How to については、例えば1つが書店。

書店に行けば「絶対内定!」や「第一志望を勝ち取るために」などなど、就活時期になるとこうした関連の書籍が目につきますよね。

もう一つが企業のHPや、志望する企業に勤めるOB・OG訪問。前者の方は企業の事業内容やファイナンス情報、上場している企業であれば※IR資料を中心に年度ごとの売り上げなどもみることができますね。後者の場合は、直接先輩から話を聞くことで、Web上の情報だけではわからない現場間をいち早くつかめる大切な時間と機会です。

※IR資料:(Investor Relations)の略。一般に企業が株主や投資家に対して財務状況などの投資判断をするうえで必要な情報を提供していく活動のことを指します。

つまり企業の収支面以外にも、直近および未来の経営方針や活動報告も記載されているため、個人的には絶対にチェックしたほうがいいと考えています。

つまり就活とは、こうした上記の一次・二次情報をうまく回収しながら、志望企業ごとに作戦を練ってESや面接に臨んで攻略していくものだと思います。

特にこれから20卒や21卒で就活を控えている方には、この企業ごとの「攻略法」が気になるところではあると思います。しかし僕は、この「攻略法」という言葉に対しては、100%再現性がないものだと考えているので、このnoteでは、その「攻略法」とやらは明記しません。

ですが代わりに、「就活ゲーム」ではなく、就活の先にある「人生ゲーム」において、少しでもポジティブな結果が得られると信じて、僕が実践したことを、今回は就活生が抱える大きな課題でもある、「自己分析」という観点から書いてみたいと思います。

・大切な「自己分析」

はじめに、就活は人生のゴールではありません。攻略できてもその先の「人生ゲーム」で勝利できなければ意味がないと僕は考えています。

それは、具体的には自分が何を成し遂げたいのか、だれを幸せにしたいのか、将来自分がどれだけ稼ぎたいのか、どんな生活を送りたいのかなどがあげられると思います。目先の就活というゴールだけでなく、中長期的に自分の実現したい世界観を本気で追求するために、就活という人生の転換点が存在するものだと僕は考えます。

ですが現実はそううまくいくものでもないことも事実です。

実際、僕はリクルートから内定をもらう前に別の志望していた企業がありました。リクルートを志望する前は、もともと地方出身ということもあり、今後衰退する可能性のある、あるいは後継者不足の問題が浮き彫りになってくるであろう企業の力になりたいと、企業間M&Aに携われるポストのある企業を受けていました。

しかし、結果は不採用。これは後から又聞きで聞いた話ですが、面接ないし面談にあたってもらった担当者から「本心が見えない」という類の話をされていたことを聞きました。当時は、携わりたいと考えていた職種だっただけに、本当に悔しかったです。

ですがその後、縁あって愛媛で現リクルートの方とお会いする機会がありました。面接のときと同じように話してみて、その方から選考の案内を紹介してもらうことになり、その方とは別でその後現リクルートの方と、何度か面談の機会をオンラインで設けていただきました。

そのとき言われたこと、それが「モチベーション」の源泉とはなにか?ということです。

正直、当時の僕は「反骨心」先行で就活を受けている節もありました。

僕は受験に失敗しました。不合格通知は、8枚も受け取りました。それでも9校目で合格をくれた現在在学中の大学からの通知は、本当に嬉しかったです。

ですが、当時の高校の友人のほとんどが、先述のような有名大学ばかりに進学していました。悔しかった。本当に悔しかった。

だからというわけではありませんが、僕は彼らに少しでも追いつきたくて必死で大学でもがいていたんだと思います。

だからこそ、これまでの活動は、自分では意味があると、頑張ってきたと思っていたものでも、キャリアのプロの方から見ると、なにかが「足りなかった」のだと思います。それが乃ち、自分の反骨心が満たされたときに、目指すべきものがなくなってしまうのではないか、というある種の「恐怖」です。

それを暗に僕に示してくれた方々、それがリクルートの社員の皆さんだったんだと思います。僕は今になっても、あの面談の時間は忘れられません。本当に感謝しています。

そうして僕は、その後自身の「モチベーション」というものを改めて幼少期から遡って自分の本心と自問自答することにしました。

・自己分析を最適化するために自分が実践した「ツール」

そんなモチベーションの遡りと、自己分析の最適化のために活用していた、大切にしていたことがありました。

そんな最適化のために使っていたツールがあります。

それが、「モチベーショングラフ」というものです。

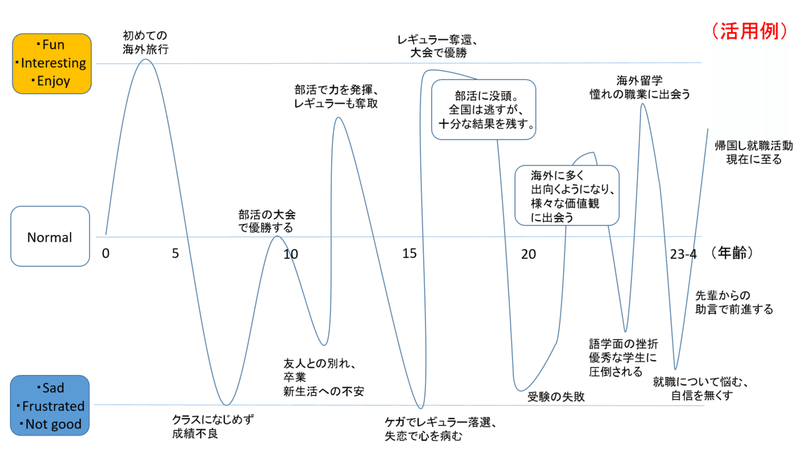

これは、そのモチベーショングラフを活用して、自己分析をしたときの活用例です。

主に、自身の活動について、

・嬉しかったこと、楽しかったこと

・つらかったこと、苦しかったこと

上記のように、自系列ごとに当時の自分を思い出しながら、モチベーションのアップダウンがどこにあるのかを、可視化するために使っていました。

就職活動という局面では、ESでも面接でも「大学時代に頑張ったこと」を聞かれることが多いと思います。

たしかに、学生時代に頑張ってきたことはとても大切です。ですがそれは、20数年の人生の中でほんの3-4年に過ぎません。

学生生活の中でトライしたことや頑張れたこと、その基礎体力や精神面の強さ、反対に脆さというものは、無意識的に自身の過去の経験や活動に起因するものがあります。

この「モチベーショングラフ」は、そんな過去の自身の活動を可視化しつつ、その中で自分がピックアップした事例について、徹底的に追求しその根源の "WHY??" の部分を探りきれるまで自問自答します。

例えば上記のモチベーショングラフの場合、大学入学までは部活動に心理的ウェイトが大きく左右されていることがわかると思います。

それだけ部活動を愛し、「結果」を出すことに必死に努力して、うまくいかなかったから悔しかったり、反対にトレーニングを工夫するなどして結果を残せたときに嬉しかったこととして記憶にも記録にも残るものとなっています。

反対に大学入学後では、海外での活動が増えるようになります。

なぜか?

様々な要因はあると思いますが、一つは高校までの部活動一辺倒の生活から、広い世界を知り、探求心が生まれたから、とか、海外で初めて触れた最先端の技術を、自分も日本で創り出したい、とか、感化される要因があったからかもしれません。

いずれにしても、自身の経験や活動からくる一次情報が、自分のミライの選択を後押ししてくれることは確かです。

これは、別に崇高な活動でなくても、例えば旅行にたくさん出向いた思い出でも、サークルでの活動、アルバイトの経験でも、なんでもかまいません。

大切なことは、ESや面接で伝えようとしていることの「本当のオモイ」がどこにあるかということです。

これを可視化するためにも、自分はこのモチベーショングラフとの対話は欠かしませんでした。

※基本フォーマットです。よければご利用ください。

最後に

今回は、以下のポイントでお話ししました。

- 今回のポイント -

・「就活」というゲームを攻略するだけでいいのか?

・大切な「自己分析」

・自己分析を最適化するために自分が実践したツール

就活は人生において、本当に大きな転換点です。毎年多くの就活生が、自身のキャリアと向き合い、悩み苦しみ、人生最初のキャリアをスタートさせる会社を選択します。

しかし、自分達が企業から「選考される」だけではありません。自分たちが会社を「選ぶ」のも就活です。就活はゲームのようなものとお話ししましたが、明快な攻略法は存在しないと思います。

ですが、就活は、自分を見つめなおし、過去・現在・未来の自分と真剣に対話できる時間でもあります。

就活はゴールではありません。あくまで通過点でしかないです。

あまり気負わず、それでも真剣に、自身の「生きたいミライ」のために奔走できる時間になるといいですね。

以上、地方学生の就活観を書かせていただきました!

最後まで読んでいただいた皆様、ありがとうございました!

もしご要望などあれば、次回も就活ネタで書いてみようと思います。

それでは🍊

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?