チャイコフスキーによる和声書

チャイコフスキー(1840~1893)が書いた和声の教本が現在日本語訳で手に入れることができます。

日本人ではおそらく芸大和声(和声 理論と実習)を手にする方が多いと思われます。この芸大和声を手にした方ならこの教本もすらすら読めると思います。

チャイコフスキーの和声論では、VIIの和音も普通に使用されます。芸大和声ではVIIの和音は第3巻になるまで登場しませんが、この教本では早い段階で登場します。

VIIの和音でよく使われる形体は第1転回形です。

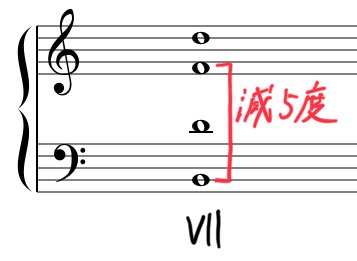

これはなぜかというと、長調においてはVIIの和音は減3和音となっています。ということは基本形には減5度を含んでいるので、不協和音の一種となります。

一方、第1転回形はというと、短3度、長6度で構成されているので、不協和な性質が薄れます。このことから基本形よりも第1転回形の方が使用されるのです。

では第2転回形はどうでしょうか。これはチャイコフスキー自身は非常に美しくない響きを持つと述べています。これはなぜでしょうか。

第2転回形にすると、第5音と根音で増4度を生じます。増4度は悪魔の音程と呼ばれるほど忌み嫌われていた音程なので、その名残が残っていたのでしょう。これにより、第2転回形はほとんど用いられません。

VIIの和音は後続和音によって、用法が異なります。それは、後続和音が

トニック和音である場合

トニック和音以外である場合

とで分けられます。

後続和音がトニック和音、すなわちIの和音の場合、VIIの和音の根音は導音としての機能を持ちます。なのでVIIの和音の根音は2度上行して主音へと到達します。

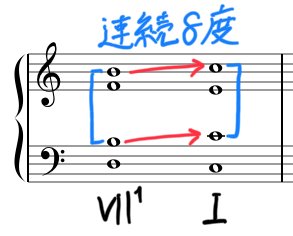

このことから上3声にVIIの和音の根音を重複させることができません。導音が2つあると、必然的に連続8度が形成されてしまうからです。

この機能は芸大和声におけるV7の和音の根音省略形と同じ機能と捉えてもよいでしょう。

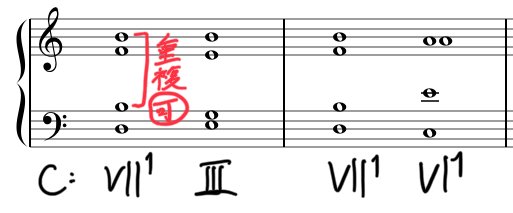

一方、後続和音がトニック和音以外である場合は、VIIの和音の根音は導音としての機能を持ちません。なので上3声にも根音を重複して配置することができます。

そして、VII7の和音はチャイコフスキー自身は根音を省略した9の和音と考えた上で解決されると述べています。すなわち芸大和声におけるV9の和音根音省略形と同じものであるということです。VII7の和音の第7音は予備を必要とします。

紹介はここまでとしますが、他にも反復進行(ゼクエンツ)や増和音(増5の和音、増6の和音)など様々なコンテンツが充実して書かれています。興味がある方は、ぜひお手に取ってみてください。

よければ他の記事もご覧ください。

また作曲、編成もしています。

合せてご覧いただけたら幸いです。

またスキ、コメント等非常に励みになりますので、よかったと思った方ぜひお願いいたします。

皆様の応援の力が励みになります。コンテンツの充実化に努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。