+IV7の和音、-IIの和音 一歩進んだ和声学 Part 25

今回は+IV7の和音と-IIの和音を学びます。

1 +IV7の和音

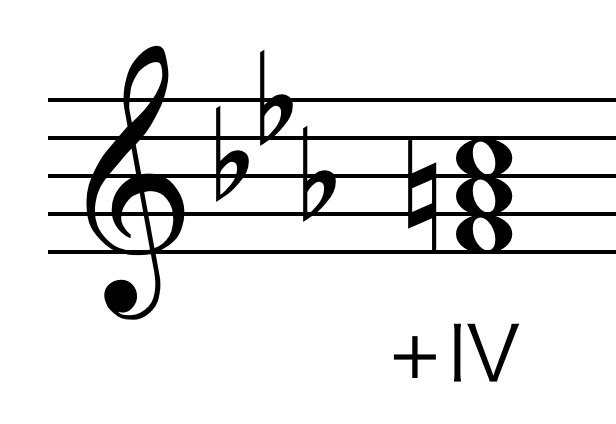

短調において、上方変位されたVI音(↑VI)を第3音としたIVの和音を用いることがあります。これをドリアのIVといい、+IVと表記します。

+IVの和音は三和音、7の和音、7の和音根音省略形、9の和音、9の和音根音省略形がありますが、もっぱら使われるのは7の和音である+IV7の和音です。

+IV7の和音は4つの低音位をもちます。

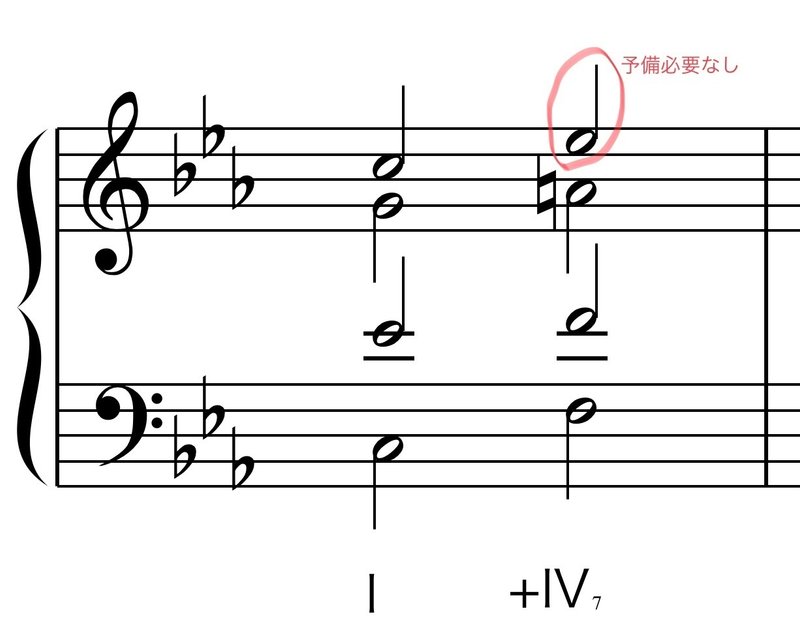

基本形に限り、第5音を省略し根音を重複させることができます。

各低音位の上3声の適切な配置は以下の通りです。

+IV7の和音はS和音であり、後続和音はD諸和音となります。しかしI2‗V(7)の和音に進むことはありません。

+IV7の和音の第3音は2度上行、第7音は2度下行します。

以下のような連結の際には、+IV7の和音の第7音を2度上行させることができます。これにより適切な配置へと導けるからです。

+IV7の和音→V9の和音根音省略形の連結の際は、+IV7の和音の第3音を2度上行させずに増1度下行させます。

先行和音→+IV7の和音の連結の際は、+IV7の和音の第7音の予備が必要ありません。

2 -IIの和音

こちらも短調において、下方変位したII音(↓II)を根音とするIIの和音を用いることがあります。これをナポリのIIといい、-IIと表記します。

長調において、その同主調の-IIの和音を借用することができます。

この和音は第1転回形で用いられることがほとんどです。

最適な配置は根音高位の密集配分です。

-IIの和音もS和音のひとつで、後続和音はD諸和音に進みます。後続和音はV(7)の和音、I2‗V(7)の和音、V7またはV9の和音第3転回形(根音省略形含む)が主です。この連結の際は半音階的関係をなす2音は同一の声部に置かずに、上3声をすべて下行させます。ただしV9の和音第3転回形根音省略形の場合はVI音を保留します。

〇-IIの和音第1転回形は同じS和音である〇vV9の和音根音省略形第1転回形(第5音下方変位を含む)に進むことができます。

3 終わりに

さて、いよいよS和音で学ぶことも終わりに近づいてきました。次回はIV+6の和音を学びます。

よければ他の記事もご覧ください。

また作曲もしています。

合せてご覧いただけたら幸いです。

またスキ、コメント等非常に励みになりますので、よかったと思った方ぜひお願いいたします。

皆様の応援の力が励みになります。コンテンツの充実化に努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。