世界を相対化する技術

世界は、人生は、「物語」に包み込まれている

世界はひとつではない。

そもそも数えることさえできない。世界は「自意識」のなか、刻々と更新され続ける。自意識に揺さぶりをかけ、新しい「世界の見方」を教えてくれるのは「人・本・旅」だけだ。

恩師との出会い、初めて手にとった本(音楽でも映画でもいい)、初めて異国の地を踏んだときのことを思い出してほしい。「感動」の起点には必ず「人・本・旅」がある。

心が動くと、身体が動く。動くと世界が変わる。また新たな「感動」に出会うことができる。そうして、世界は転がっていく。

親からの教え、大好きだった人との別れ。心が震える文学作品との出会い、知と知が有機的につながっていく感覚。インド・バラナシのカオスと生命の躍動、アイスランドのオーロラと羊飼い、スペイン・マジョルカ島の眩しい日差し、シリコンバレーで目の当たりにした加速主義。ケニアで出会った中国人の師匠。もう、昨日の自分はもういない。

世界は「日常の外側」にある。日常は昨日と今日と明日をつなげるものだ。

その連なりのなかをぼくたちは生きている。ぼくたちは見えるものしか見えないし、聞こえるものしか聞こえない。生まれてから死ぬまで、「知っていること」の内側に囚われ続けることになる。

知らない人(が持つアイデア、思想、ビジョン、物語)、知らない本(そこに詰まっている歴史、知識、体系、物語)、知らない場所(にある景色、空気、文化、人、物語)。そう、「人・本・旅」には“物語”がある。

「物語」は偶然の積み重ねが、奇跡的に、目にみえるものとして、ときに触れられるものとして、オリジナルな形で具現化されたナニカだ。だとすれば、世界は物語の集合体とさえ言える。物語は必ず次の物語を生み出す。歴史そのものが物語なのだ。

ぼくの、あなたの、たったひとつの人生=物語はいきなり始まった。自意識を持った頃には、とっくに序章を過ぎていただろう。自分の物語の外側で、複雑に絡み合い、重層的に折り重なった、いくつもの物語があったこと、今も進行していること、いつか綴られること、を知る由もなく。

物語と物語が交差したとき、新たなる「物語」が始まる。

(「世界を相対化する技術」をまとめるにあたり、その思考の全体像に示唆を与えた一冊に『物語の哲学』があり、人生の一回性の儚さをナラティブ調で語る方法論は『あなたの人生の科学』にヒントを得た)

これから書き記していく長大な文章(ある意味でランダムなコラージュのような)は、ちっぽけでありふれたものだ。この文章を書いているぼくは、人々との出会い、何冊もの本、そして旅で訪れた国々ーーその経験の集積によって生きている。その経験=人生を内省的に紐解き、物語に落とし込むことで願わくば、読んでくださるあなたにとって「単なる読書」ではなく「旅」のような経験になってほしい。

この一ヶ月間、毎朝起きてから30分間だけ、ちょっとずつちょっとずつ、人生を振り返りながら、棚卸ししながら、書き溜めてきたものだ。気づけば6万字をゆうに超える(ちょっとした新書くらいの)分量になってしまった。気軽にnoteを読もうとするにはあまりにも長い文章だ。

もしもあなたの貴重な時間を使い、以下の文章を読んでくれるのであれば、暇なときでいいので、ゆっくりと読み進めてもらえたらうれしい。人が、本が、旅が、すべて物語の連なりであることを体感してもらえたら本望である。

気づいたら産み落とされていた。ぼくも親も、そのまた親も

ぼくは東京の下町・月島で生まれ育った。父はパティシエで、小さな町の洋菓子店を営んでいる。人にはそれぞれ両親がおり、地元がある。

自分の意思に関わらず、最初から決まっていることだ。

ぼくの実家には本がなかった。文化資本に恵まれていなかったといえば、両親を批判しているようで憚られるのだけれど、たんに彼らは活字を読む習慣がなかった。

中学生までは、ただ野球とサッカーに明け暮れた。ぼくの知っている世界は、家と学校とグラウンドだけだった。その外側に広がる世界への想像力は皆無だったし、その術を持たなかった。

知らないうちに、知り得ないうちに、ぼくらはレールの上にいる。

ぼくは勉強ができなかった。そもそも勉強をしたことがなかった。さらに言えば、勉強のやり方が分からなかった。だから、受験にもこだわりがなかった。適当な商業高校に入るか、中卒で大工でもいい。

自分の選択が、次の選択肢へ無限につながっていくこと。“あり得たかもしれない未来”は、自分の意思と行動によって切り拓かれていくことをまだ知らなかった。

母は言う「たまたま運がよかっただけ」「兄とお前(ぼく)に差はない。先生との出会いがなければ、逆の人生だったかもしれない」。

本当にその通りだと思う。ぼくは運よく、恩師との出会いにより、世界にはいつも外側があることを早いうちに知ることができた。大学院まで学び、世界中を旅する幸運にも与った。人とチーターで駆けっこしても敵わないけれど、人と人の頭脳の差に大した違いがないことも、経験的に気づくことができた。

「親ガチャ」なんて言葉は好きじゃない。親だって「子ガチャ」を引いている。親にも親がいる。その親にも親がいる。みんな気づけば産み落とされていた。誰の下に産まれてくるのか、どんな言語を母語にして、どんな場所で育つのか。運命を規定するように思えるデフォルト値を選ぶ権利や選択肢なんて誰もない。

「もしかしたら、自分だけが世界の主人公なのでは?」

「周囲の人間はぼくの物語の配役に過ぎないのでは?」

「すべての景色は舞台装置に過ぎないのでは?」

子供の頃にそんな夢想をしたことがある人は、ぼく以外にもいるだろう。言ってしまえば、自分は『トゥルーマン・ショー』の世界に生きていて、自分以外の他者は『ウエストワールド』のホストなんじゃないかということだ。

大人になるにつれ、そんな夢想をすることもなくなり、社会の歯車の一つへと馴らされていくけれど、改めて同じ疑問を抱いてみる。すると、どうやっても『トゥルーマン・ショー』の世界に生きているかもしれないことを反証するのは、原理的に不可能であることに気づかされる。

小宇宙から抜け出すため、まず初めに“出会い”があった

中学三年生。都大会に向けてまだサッカーに打ち込んでいたとき、のちに恩師となるご婦人に出会う。数ある教科のなかでも、ぼくを一番苦しませていたのが英語だった。英語のせいで進学できないと思っていた。絶望的に分からなかった。高校受験を控えているのに、“do”と“does”の違いからもう分からない。

先生も頭を抱えた。どこから手をつければいいのか。ぼくも頭を抱える。

毎日、部活が終わると、自転車を漕いで先生のご自宅のマンションへ通った。厳しくもあたたかく、ぼくに向き合ってくれた。先生のまっすぐな眼差しは、どこまでもぼくの可能性を信じている、そう感じられた。

家に帰宅してからも、寝落ちするまで復習と予習に充てた。翌日は、すぐにサッカーの朝練だ。毎日毎日、このサイクルが回っていった。

ビリから数えた方が早かった英語のテストの順位は、最後の期末試験ではほぼトップになっていた。たった半年ほどのできごとだったけれど、確実にぼくの人生の進路は急旋回した。商業高校はやめて、英語科のある学校へ行くことにした。(※この恩師との出会いについて、以前『ジモコロ』で取材してもらいました。興味を持ってくださった方は、詳しくは下記の記事をご覧ください)

ぼくは勉強ができないと思い込んでいた。でも実際は、そのやり方を知らないだけだった。どうしてぼくは「やり方」を知らなかったのか。もっと言えば、ぼくはどうやって作られているのか。自分は何者なのか。疑ってみること、比べてみること、「相対化」の第一歩はここから始まっている。家族と友達、人生で出会ったたかだか数十人の存在(自分を取り巻く小さな小さな小宇宙)によって自分はできていた。

自分を更新するには、新しい景色と出会うためには、わずかな確信を元に自分の意思で環境をスライドさせ、自分で未来を切り拓いていくしかない。

来る日ももんじゃを焼き続けた。「約束の地」を信じて

英語科に入ると、知らない世界へのまた新しい扉が開いた。

クラスにはアメリカやイギリスで生まれ育った帰国子女たちがたくさんいた。地元では一番だったぼくの“英語力”なるものは、所詮付け焼き刃の役立たずだった。誰がみても明らかな、その絶望的すぎる真実は一瞬にして、ぼくを井の中から引きずり出し、大海へ目を向けさせてくれた。入学の翌日には、「海の向こう側に行くこと」への決意を固めていた。

サッカー部に入ることは諦めた。代わりに留学の資金を貯めなくてはならない。ぼくの地元は月島だ。それから一年間、毎日、ただひたすらもんじゃ焼きを作り続ける日々が始まった。平日は学校が終わってからお店に直行し、23時頃まで。週末は正午から23時頃まで働く。休みは週に一度だ。

こうなると、途端に時間がなくなる。登下校中、歩いているときや、トイレに入っているときは英語の学習に充てた。時間が限られているときこそ、わずかな時間をかき集め、集中力を持てば質の高い勉強は可能なのだ、とこのときに知った。絶対的な時間よりも、自分の支配下にある時間の密度を上げていく。

キャベツを刻み続け、充分に炒め終わったところで、中央に穴を開けた土手に“泥”と呼ばれるもんじゃの元となる汁を流し込む。一気に入れると土手が決壊してしまうので、まず最初に少量加え、とろみがついた汁を土手の壁面に補強剤として塗りつける。この作業を終えれば、残りの全ての汁を全て入れてしまって構わない。壁は補強されているので、汁がこぼれ出ることはない。残りの汁にもとろみが出れば、あとはもんじゃ全体をかき混ぜるだけだ。完成したもんじゃに、お好みで青のりをまぶせば出来上がり。

文章にしてしまえば、せいぜいこんなもののシンプルな作業を来る日も来る日もこなし続けた。アメリカがどんな場所かも知らないのに、勝手に自分の「約束の地」と思い続け、もんじゃに向き合い続けた。

「この一年間」が人生の分岐点になるであろう確信

それから一年後、ぼくはひとりダラス空港の待合室で微睡んでいた。

慌てた様子の大柄な女性の職員に起こされて、目が覚める。

乗り換えのフライトまではまだしばらく時間があると思っていたのに、彼女は「急いで乗り込め!」とぼくを急かすのだ。

このとき、ぼくはアメリカ国内に時差があることを知らなかった。小さな島国の、ある下町で生まれ育ったぼくは本当のアメリカの大きさを知らず、地図の上から想像していただけだった。そもそもテキサス州だけで、日本の面積の二倍ある。

なんとか滑り込むことができた機内は、すでに全員の乗客の着席が済んでいた。危うくフライトを逃してしまう寸前だった。複数回の乗り継ぎを経て、ぼくは無事にオハイオ州のCoal Groveという小さな町に到着した。町というより村と言った方がいいかもしれない、なぜなら人口はたった2,000人ほどで、とにかく何もないところなのだ。馬や牛くらいしかいない。

外国人と会話をしていて、「へー、アメリカのどこにいたの?」と聞かれると「middle of nowhere in Ohio(直訳すると「なにもないところの中心」。意味としては「辺鄙な場所」)」と答える。

月島(下町とはいえど、それなりに都会だ)を飛び出し、たったひとりで海の向こうへ渡った17歳。持っていたのは、ただ一つの確信だけだった。

いま、この場所を自分の意思で飛び出すこと。「自分」が未成熟で定まっていないこの年齢で、海の向こう側の異国の地で暮らしてみること。英語を身につけること。自分が変われば、世界も変わるだろう。

人生のうちの経った一年間かもしれない。けれど、この一年間がそこから先に続いていく人生の選択肢や可能性を押し広げてくれる。生きる礎にさえなる。日本に留まればまったく違う人生を歩むことになるだろう。そんな人生の遠い分岐点を見つめながら、イメージしながら、ぼくはもんじゃを焼き続け、無事に目的地に到着した。

オハイオの原風景と、フロリダのマッチョイズム

留学の申請書に添付した自分の顔写真の人相が悪過ぎたからなのか、ぼくのホームステイ先だけがなかなか決まらずにいた。それでも、あるファミリーが期間限定、ぼくの正式なファミリーが決まるまで迎えてくれることになった(このとき、このファミリーはひとりのメキシコからの留学生の受け入れを決めていた)。ふつうホームステイで留学をするとき、定年退職をした、高齢の夫妻にお世話になるパターンが多い。

ただ、このファミリーは理想的な家族構成だった。なにより、ぼくと同年齢のホストブラザー&シスターが三人いたのだ(長女のリンジーはぼくと同い年、長男のジョンは2歳下、次男のジェームスは6歳下だった)。また、先述したもう一人の留学生はメキシコから来たマリーシオといい、のちに生涯の友になった。彼はぼくより一歳年下で、メキシコの裕福な家庭で生まれ育った秀才だ。

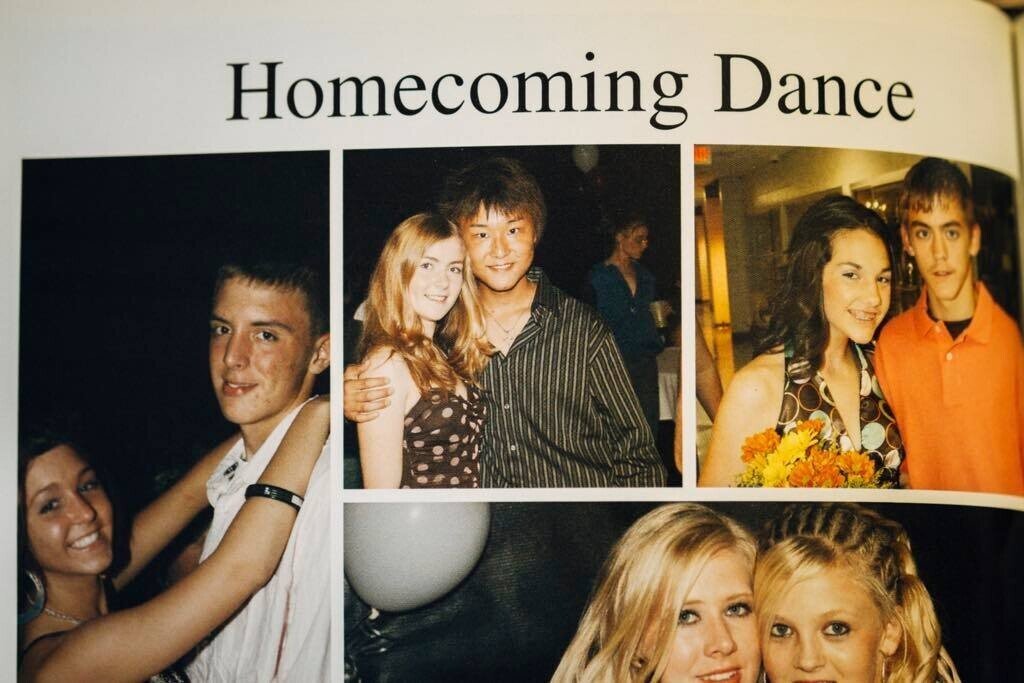

ぼくは運よく自宅から徒歩圏内で通える地元の高校“Dawson Bryant High School”へ入学した。学校のなかで外国人はぼくとマリーシオだけで、他の生徒は98%が白人で、数人が黒人、アジア人はぼくだけであった。初めから断っておくと、アジア人だからといって差別を受けることはほぼなかった。一度、クロスカントリーの大会で走っているとき、観客から「がんばれ、ヤオ・ミン(中国人の元NBAプレイヤー)」と激励を受けたことはあった。でも、それくらいである。

ぼくは後に、再びフロリダ大学へ一年間の留学をすることになる。また、その際にアメリカの大きさを再認識することになるのだけれど、それは他でもないぼくが最初にアメリカで生活をしたこのオハイオとのギャップがあまりも大きかったからだ。先ほどテキサス州だけで日本の面積の二倍もあることはすでに述べた。一つ一つの州が国レベルで大きいだけでなく、文化や政治色まで一様ではないのだ。

フロリダ大学には巨大な図書館がキャンパス内にいくつもある(ついでにスタバもいくつもある)。たしか全米でもトップクラスに広いキャンパスの大きさを誇る。その図書館は24時間開放されていて、深夜でもびっしりと席が埋まり、勉強に勤しむ学生でごった返している。フロリダ大学は文武両道の学校で、とりわけアメリカンフットボールとバスケットは全米トップクラスだ。ジムも数え切れないくらいあって、ぼくも何度も利用した(留学生はアルバイトもできないので、やることが勉強とワークアウトくらいしかないのだ)。女子学生が連れ立ってカフェに行く感覚で、男連中はジムに集う。

そんなジムでいまでも脳にこべりつき、忘れられない一つの光景がある。日本ではまず見ることがない、まさに筋骨隆々な鎧を身に纏った(おそらくフットボール部)巨体の青年がベンチプレスの休憩の間に、なにやらペーパー(論文)を書いている。横のエアロバイクでは女子学生が猛スピードでペダルを漕ぎながら、分厚い「Physics(物理学)」の教科書と睨めっこしている。世界のエリートの日常、マッチョイズムの真髄をまざまざと見せつけられたのであった。

高校時代を過ごしたオハイオの片田舎では決してみられなかった光景だった。ぼくのホストブラザーのジョンなんかは3〜4 letters ほどから成る短い英単語のスペルをよく尋ねてきた(留学生のぼくに!)。アメリカの学校では、期末ごとに成績優秀者を全校の前で表彰するイベントがある。どういうわけか、後半になるにつれ、ぼくとマリーシオは各教科で毎回表彰されるようになっていた。

アメリカでの日々、書くことの原点

話を、高校の交換留学&ホームステイ当初に戻そう。ある程度、英語の読み書きはできるだろうと踏んで渡米したものの、ぼくの英語は使い物にならなかった。日本で外国人と英語でしゃべった経験すらほぼ皆無だった。

けれど、先述したようにホストファミーをはじめ、留学の環境にはつくづく恵まれたと思う。日本人はおろかアジア人さえいない、アメリカの片田舎のローカルスクールに日々通う。携帯(まだスマホじゃなかった)は日本に置いてきて、現地では通話とメール専用のプリペイド携帯を使った。こうなると、そもそも日本語にアクセスする手段がほとんどなくなる。

学校から帰ると、毎日、家族で団らんをした。テレビや映画を観たり、ボードゲームやポーカーをしたり。いまでは毎日ポーカーをして暮らしているぼくだけれど、初めてポーカーに触れたのはオハイオでホストファミリーとプレーしたのときだ。小銭をチップ代わりにしてよく遊んだものだ。

留学生はぼくとマリーシオの二人しかいないので、もちろん留学生用のカリキュラムなどない。English(国語)や環境科学、歴史、スペイン語など、現地の学生と同じ授業を受けた。はじめは講義の内容を理解することに苦労したし、常に意見を求められるアメリカ式の授業スタイルに困惑することも少なくなかった。けれど、3ヶ月ほど経った頃だっただろうか、スッと壁を抜けた感覚があった。喋ること、聴くことに、それほど不自由さを感じなくなっていた。

当時のルーティーンはこうだ。放課後は日本でいう部活動(季節ごとに野球とクロスカントリーを選んだ)。試合で遠征に行くことも少なくなく、例の黄色いスクールバスに乗り込み、さまざまなコースを走った。

帰宅すると、家族で団らん。寝る前は明日の学校の予習と、自分の英語学習の時間(日本から持ち込んだ参考書)、そして日記をつける。いまから振り返ると、「書くこと」を習慣化し、書くことの楽しさや記憶や感情を言語化することの困難さを感じた原点がここにあると思う。人生で初めて暮らす異国の地での一年間を日記として残そう、日本を発つ前に決めたことの一つだった。

そして、この日記はすべて英語で書かれている。おそらく今も実家の押し入れのどこかに眠っているかと思うけど、いまはケニアにいるので、どんなことが書かれているのかすぐには確認できない。基本的にはその日の出来事、感じたこと、日本とアメリカの文化的な違いに思いを巡らせた。拙い英語で毎日書き殴っていった。

一度「読書」に出会うと、もう引き返せない

日本の高校に入学してから、たくさん本を読むようになった。担任の先生の影響だ。当時、どんな本を読んでいたのか正確には思い出せない。だけれど、入り口が文学だったことは間違いない。今でも思い出せるのは、通学の電車のなかで下車を忘れて読み耽った重松清の『疾走』や、躁状態が文章に具現化され、読んでいて疾走感を味わえる中島らもの作品に親しんだ。

人が読書に出会ったとき、もう後には引き返せない。物語は自分を遠くの世界へ簡単に連れ去ってしまう。ぼくが初めて『ノルウェイの森』を手にした日、眠るのを忘れ、外はすっかり明るくなっていた。本を読み終わった後でさえ、心にぽっかりと空いた喪失感はなかなか消えることはなかった。

自分が生まれる前に書かれた小説が、なぜこうにもぼくの情動を揺さぶれるのか。ときにある書物は時代や国境を超えて、人々の魂を揺さぶることさえできる。その魂の振動がまた新たな歴史的作家を生み出していく。きっと人間が宗教の意味を解き明かすことはないし、どれだけ技術が発展しようとも、人間は祈ることをやめないであろう。『カラマーゾフの兄弟』や『沈黙』がきっとこれからも読み継がれていくのは、人間の永続的な営為にこそ焦点を当てているからだろう。この果てしない物語のバトンリレーを掴みたくて仕方がなくなった。

一冊の本を読むと、また次の十冊への招待状が漏れなくついてくる。たとえば村上春樹を気に入った読者であれば、レイモンド・チャンドラーやカート・ヴォネガットの作品に手を伸ばすだろう。そうやって尽きることなく続く読書の旅は、きっと中断を挟みながらも、死ぬまで続いていく。

アメリカでの生活にも慣れてきた頃、ふと文学を貪るように読み耽っていた日々が思い出され、日本語が強烈に恋しくなった。誰かと日本語でしゃべりたいというよりも、日本語の文章を読みたい渇望に駆られたのだ(そのとき、English=国語の授業ではシェイクスピアの『マクベス』を読んでいたのだけれど、日本語でいう古文調の英語で書かれていたので、読み下すのに大変な苦労をした)。

ぼくたちは母語で思考し、母語で読み書きし、母語でコミュニケーションをとる。特殊な環境で生まれ育ってもいないかぎり、誰もが死ぬまで母語で世界を捉えようとし、母語の支配下で生き続けることになる。幸いなことに、スマートフォンがなかった時代に、アメリカの片田舎で暮らすことになったおかげで、ぼくは母語である日本語を遠くから眺めて相対化する経験に与ることができた。

表意文字と表音文字の間を行き来しながら、漂流してみる体験。起床し、学校へ行き、帰宅して、家族と交流する。この間、ずっと身は心は英語のなかにある。眠りにつくまでの数時間、母親から空輸してもらった日本語の小説をのめり込むように飲み続けた。わざわざリクエストして大量の文庫本を送ってもらったのに、いま記憶に残っているのは村上春樹の『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』と山田詠美の『ぼくは勉強ができない』くらいのもので、不思議だ。

とくに前者は今日に至るまで何度も読み返した。村上春樹の長編作品で一番好きな作品といえる。緻密に構築されたふたつの世界線が、見事すぎる展開構成で、最後は溶け合わさっていく。たったひとりの作家の脳内で、想像力によってのみ構成できる文章世界に魅了された。

言語の限界は、思考の限界

読書が思考と精神にもたらしてくれる豊穣的な恵み、そのものは何歳になっても変わらない。だけれど、歳をとればとるほどその質感というか強度はどうしても変化する。

10代の感性で受け取る読書体験には、大袈裟に言ってしまうと「自己変容」が伴っていた。ある本、ある著者との出会いを通じて、昨日の自分が、明らかに今日の自分と違う人間に変わる実存的感覚があったのである。

世界には知らない歴史が連綿と伏流しており、その過程で思想哲学や科学、あらゆる知の体系が築き上げられてきた。本から本へ、樹形図を辿るように、導かれるように、自分の内なる知的好奇心が攪拌され、問題意識は先鋭化していく。

とりわけ、積年の読書体験でぼくが大切にしていたのは《言葉を手にしていく感覚》である。ウィトゲンシュタインの「言語の限界は、思考の限界を意味する」や「語りえぬものについては、沈黙しなければならない」といった有名な命題はぼくの言語観というか思考観に大きな影響を与えた。

高校生から大学のはじめにかけて、認知言語学や記号論といった学問分野に興味は持ったものの、その詳細に分け入っていくよりは、そのコンセプトだけ理解し、よりジェネラルな文章表現、文体の磨き方、文章世界の構築方法に関心が向かった。

そのときどきの読書体験を深めるなかで、自意識が発露し、自分ならではの課題設定や視座が定まっていく感覚。道具としての言語化能力をこしらえ、発信もしてみるなかで、また新たに生まれる創発的な発見。

大学を出て、結局ぼくは商業文章への道を歩み始めることになるわけだけれど、元来は(誰の益にもならないんだろうけど)思索的に文章と向き合い、編み出していく営為が好きなのだ。

孤絶の旅の果てに見つける、“自分だけの物差し”

もちろん本だけじゃなくて、たくさんの映画や音楽にも多大な価値基準の影響を受けてきた。あえて、ここでひとつの作品に触れるならば『イントゥ・ザ・ワイルド』を挙げたい。

24歳で、アラスカの大地にて死体で発見された、青年の実話を描いた作品。 両親の期待から名門大学を卒業するも、物質的な豊かさに辟易し、"真理"を求める孤独な旅に出る。 ソローやトルストイの思想に影響を受けてるあたり自分に似てると思ったし、この映画を初めて観た当時の自分と同い年で夭逝したという事実に胸が震えた。

今となっては鶏と卵でどちらが先か分からないけれど、ぼくがひとりで旅をしたアイスランドやインドの景色とオーバーラップする部分がある。最初から与えられている所与の環境を自分の意思で抜け出し、孤絶のなかだけで育まれる自分だけの物差しを獲得すること。

そして、荒野に辿り着いた主人公は飢餓状態のなかで、ひとつの真理を悟る。

「Happiness is only real when shared(幸福が現実となるのはそれを誰かと分かち合ったときだ)」

彼が最後に遺したこの言葉を目にして、ぼくはリリー・フランキーさんの別の言葉を思い起こしていた。

「結局、鳥籠の中で、空を飛びたいと憧れ、今いる場所の自由を、限られた自由を最大限に生かしている時こそが、自由である一番の時間であり、意味である」

文明の外側で暮らす人々“アーミッシュ”との邂逅

アメリカでの思い出を語り始めたら止まらなくなってしまう。けれども、10年以上経った今でもぼくの心象風景に褪せることなく存在する風景や、体験した事柄についていくつか書き残したい。まずは、「アーミッシュ」については語っておかなくてはならないだろう。知っている人も少なくないかと思うけど、いちおうWikipediaから説明を引いておくと、

アーミッシュは、アメリカ合衆国のオハイオ州・ペンシルベニア州・中西部などやカナダ・オンタリオ州などに居住するドイツ系移民の宗教集団である。 移民当時の生活様式を保持し、農耕や牧畜によって自給自足生活をしていることで知られる。原郷はスイス、アルザス、シュワーベンなど。人口は20万人以上いるとされている。(Wikipediaより)

彼らは、我々が暮らす文明社会から距離を取る。ぼくが暮らしていた場所では、彼らの姿を目にすることが少なくなかった。いまでも忘れられない一日がある。アーミッシュのおじさんが我が家にやってきて、「電話を貸してくれないか?」と聞いてきたのだ。ぼくは戸惑った。「え、電子機器みたいな分かりやすい文明の利器は使わないんじゃなかった?」そうホストマザーに尋ねてみても、「分からない」としか答えてくれない。アーミッシュ本人に聞くのも野暮な話だ。ぼくのモヤモヤは今に至るまで続いている。

アーミッシュには一つ興味深い風習がある。それが「ラムスプリンガ(Rumspringa)」で、16歳になるとコミュニティを一度離れて、俗世(ぼくらが暮らす世界)で生きることが許可される。アーミッシュの厳しい掟の一切からこの期間は解放され、少年少女は酒やタバコやドラッグさえ試してみることが許容される。その後、自分の意思を持ってしてアーミッシュへ戻るか、俗世でそのまま暮らしていくのかを選ぶことができる。

「ふむふむ」とアーミッシュについての情報を眺めていたら、ちょうど彼らのラムスプリングの時期に呼応するかのように、アメリカへやってきた自分の境遇を思った。アメリカから日本へ帰った自分は、それからの人生をどうやって生きていくのだろうか。

帰国後はすぐに受験が待っていて、大学生活をそれなりに謳歌して、なんとなく会社に入って、家族ができて、例文をなぞるような人生を送っているのだろうか(実際、途中まではそんな道のりを過ごしていた。けれど、なぜか今ぼくはケニアで暮らしている。気が向いたので、こんな文章を書いている)。

“ヒルビリー”のど真ん中で生きたことで

アメリカドラマに親しみのある人であれば、想像しやすいと思うのだけれど、アメリカの家庭も日本のそれと違わず強烈な家父長制に支配されている場合がある。ぼくがお世話になったファミリーも絶対権力者としてホストファザーが君臨していた。家にいる間は四六時中、酒とタバコを離さず、少しでも気に入らないことがあれば子どもたちを(ときに理不尽な形で)怒鳴りつける。ぼくらは常にビクビクとしながら、ダッドのご機嫌を損なわぬよう、慎重に行動をしたものだ。なにかをやらかしたのなら、自宅謹慎を命じられてしまう。

もう少しホストファミリーの構成について説明を加えておく。やや複雑な事情に聞こえるかもしれないけれど、アメリカではごくごく普通というか、なにも珍しいことではない。ホストダッドは当時38歳くらい、マザーは52歳くらいだったと記憶している。二人ともに再婚同士で、三人の子供たちはいずれも父が前妻との間にもうけた連れ子だ。マザーの方にも子どもがおり、その当時すでに独り立ちしていた(今はなぜかプロレスラーとして活躍している)。

最近、全米各地でアジア系を狙ったヘイトクライムが社会問題化している。ぼくは今でもホストファザーが中国を忌み嫌う口調で唾棄していたのを覚えている。ブルーワーカー達の仕事が中国によって日々奪われていっているのだと、真剣な表情で、声高に、その危機を、窮状を訴えていた。別にぼくは口論するつもりなんてさらさらなかった。カール・シュミットの友・敵理論は正しい。オハイオの小さな小さな村のなか、なんとなく頭のなかで形成される仮想敵への憎悪はぼくの想像の何十倍も肥大化していたのだ。

国としてのアメリカを一言で「人種のるつぼ」と形容するのは安易だ。大統領選挙のときに区分される「赤い州」と「青い州」も粗すぎる。その州にはその州の空気感や論理が厳然と存在する。ピルグリム・ファーザーズがアメリカにやってきたのは400年以上も前のこと(1620年)。フロンティア精神は先住民を駆逐しながら、アメリカ全土を飲み込んでいった。移民が作った国アメリカは南北戦争(1861~65年)、奴隷解放宣言(1863年)などを経て、少しづつ今のアメリカが形成されていくわけだが、そんなことは今はどうでもいい。

アメリカに行ったことのない日本人が想像するアメリカはきっとニューヨークの街並みやカリフォルニアのビーチくらいだろう。オハイオくらいなら聞いたことがあるかもしれないけど、ワイオミングやウィスコンシンならどうだろう。メディアで目にすることがほぼ皆無であるそれらの州の風景や、そこで暮らす人々の特性を想像することはできない。

トランプ旋風が巻き起こったとき、一つの論考というかメモワールが全米で注目を浴びた。J・D・ヴァンスが著した『ヒルビリー・エレジー~アメリカの繁栄から取り残された白人たち~』だ。

著者が育ったのはぼくの留学していたオハイオの地方都市であるミドルタウン。かつては大きな鉄鋼メーカーが本拠地を構えていた場所だ。産業が衰退するにつれ、失業、貧困、離婚、家庭内暴力、ドラッグが町を巣食うようになる。そうなると、町全体を虚無感が覆うようになる。「アメリカの繁栄から取り残された白人」たちに焦点を当て、アメリカの分断の深層を描いた本著は、ぼくがオハイオでみた風景と符合するし、ホストファザーは“ヒルビリー”の典型なのだろう。

留学していた当時、ホストファザーは癇癪持ちの狂気の人としか思っていなかった。その人生がアメリカ社会で構造的に再生産されていることに思いが至らなかった。アメリカや社会や政治や人生を「相対化」する術をまだ持っていなかった。

考えてみればもっとシンプルなことだ。よく言われるように、東大生の親は東大生であることが多い。ぼく父も祖父も兄もパティシエだ。ここまで分かりやすい例ではなくとも、周囲の環境が決定論的に人生に大いなる作用を及ぼしてしまうことは少なくない。じゃあアイデンティティ=自己同一性とは何なんだろう。自分を自分たらしめる唯一の思考や感覚などあるのか。

たしかに、「いっせーのせ」で比べるための人生を複数歩むことはできない。だけれど、一つしかない自分の人生を相対化することは可能だ。無駄な抵抗だとしても、歴史/社会構造/文化/地域、いくつもの尺度を頼りに自分の人生の位置づけや成り立ちを探ることはできる。自分の志向形成に影響を与えたものは何か。もとを辿ると、必ず人・本・旅が現出してくるはずだ。

生まれてから死ぬまで、狭い部屋から一歩も出ず、毎日瞑想を繰り返しているだけで道は拓かない。道の先に続く景色はおろか、目の前に「道」があることすら気づかないだろう。道しるべはいつでも人・本・旅が教えてくれる。

知らないことと、知りすぎること

アメリカから帰国すると、ぼくを待ち受けていたのは大学受験だった。ただ、もう時間は限られている。アメリカにいたときから準備していなかった自分が悪いけれど、こうなったら英語で一点突破するしかない。数学はおろか国語さえ捨てて、受験できる大学に照準を絞ることにした。

慶應大学の法学部を第一志望に、滑り止めとして青山学院の国際政治経済学部と英米文学部を受けた(英米文学部に至っては受験科目が英語だけだったので、字義通りに“一点突破”であった)。結果として、第一志望の慶應大学は補欠合格となったものの、欠員が出ずに青学に進学することに。今から考えれば、青学に入って本当によかったと思う。

人間は絶えず集団や組織のなかで己の位置づけを相対化することで、モチベーションの持ち様や向かうべき先を決めていく。たとえば、地元で神童と呼ばれた者たちが集う天下一武道会である開成高校に入学したとする。地元では敵なしだった天才少年は挫折を味わうことになるーー常に上には上がいるのだと。ここで腐ることなく、その悔しさをバネに己を向上させるための肥やしに変えることだってできるだろう。

けれど、パレートの法則は強力だ。集団力学に作用されて、モチベーションを失う者、逆に高める者、それすら織り込み済みなのである。

その前提を置いた上で、「井の中の蛙でいる」ことの効用も無視できない。ときに「尺度を持たないこと」は「限界を決めないこと」を意味することがあるからだ。ジャンルを問わず、世界中のトップスターが実は辺鄙な田舎出身であることが少なくない。それぞれの地元で傑出した才能を腐らせることなく温め、人生の適切なタイミングでジャンプアップし、戦いの舞台を中央、そして世界へと移していく。

ここで言いたいことは、環境が自尊心や欲望を膨らませることも、萎ませることもできることだ。知らないことと、知りすぎることは、どちらかが当人にとって望ましいのかは誰にも分からない。人生はタイミングとしばしば言われる所以であろう。

「もっと勉強すればよかった」「もっと遊べばよかった」を乗り越える

かくして無事に大学へ入学したぼくは、再びすぐにアメリカへ渡ることを画策した。大学の留学プログラムを調べてみると、英語のスコアと成績次第で、給付の奨学金をもらいながら費用がかからずに留学できるらしい(いろいろとその種類はあれど、ぼくは目指したタイプのものは日本学生支援機構が各校に若干名づつのみ割り当てている枠で、たしか青学は学校全体で2〜3名程度だったのではないかと記憶している)。

ゴールが定まれば、自ずと過ごし方も定められていく。『バガボンド』に「目的のない稽古に人は耐えられん」との名言がある通り、大上段の目標なくして日々の習慣は打ち立てられない。ぼくは至って真面目な大学生になることになった。

一限の授業だろうが、絶対に遅刻することなく、最前列の席に座ることがルーティーンになった。当時の青学では、1〜2年生は青山キャンパスではなく相模原キャンパスに通わなくてはならない。ぼくが住む月島からキャンパスがある淵野辺駅までは片道だけでも2時間近くかかる。だけれど、この2時間が貴重な読書の時間になった。むしろ行きも帰りも、読書に没頭できる時間として毎日の愉しみですらあった。

入学して最初に読んだのはトーマス・フリードマンの『フラット化する世界』だった。今ではすっかり当たり前の価値観となってしまったが、本書をはじめて読んだ当時18歳のぼくは著者の世界を見つめる視点の鳥瞰さに興奮を覚えた。

実際のところ、いまケニアに暮らしていても日夜実感することだけれど、日本にいてもアフリカにいてもヨーロッパにいても、実際的な生活にはほとんど差異がない。もちろん文化レベルで違いはあるにせよ、生活レベルではどこで暮らそうとほとんど一緒だ。不便はない。じゃあ世界が急速にフラット化していく背景や機序はどうなっているのか、その端緒と内実をこの本から教わった。

影響を受けた本を挙げたらきりがないけれど、人生の早い段階で出会えて心底よかったと思える一冊がある。ナポレオン・ヒルの『思考は現実化する』だ。自己啓発書は星の数ほどあれど、手を替え品を替え、この書物の題名を傍証しているに過ぎないのではないか。日々の些細な行動の一つ一つ、人・本・旅から何かを受け取ろうとする姿勢、世界の捉え方、ミクロからマクロに至る人間本性についての根本理解が変わった。この一冊に出会えたことで、ぼくの思考の原型が整えられた。

あなたの「脳力」は、効果的に使えさえすれば、事業においては金銭よりはるかに大きな価値を生み出せるものなのだ。なぜなら「脳力」は、不景気の影響も受けず、言い換えれば不況期を通じて恒常的に減価しえない資本の一形態であり、この資本は盗まれたり、使えばなくなってしまう心配もないからである。

大学に入ってすぐに出会えた言葉がある。ぼくの在学中の行動指針として強く胸に残った言葉だ。それは誰かひとりの名言ではない。市井の先輩たちが口々に漏らした「もっと勉強すればよかった」や「もっと遊べばよかった」という、正反対の大学生活の経験談だ。まるで人生そのものにも当てはまるんじゃないかとさえ思える教訓である。

ここで再度思い出さなくてはいけないのは人生の一回性である。分かっていても人間は流されやすい。ましてコンパスを持っていなければ、なんとなく周囲をぶらつき、その日をなんとなく過ごしてしまうのはむしろ自然だ。

もしかしたら聞き逃してしまうかもしれないこうした何気ない先輩たちの愚痴はぼくに強烈な警鐘を鳴らしてくれた。「精一杯勉強して、精一杯遊んでやろう」と肝に銘じた。いま振り返っても、大学生活は今までの人生で最良の時間だった。これ以上楽しいことがあっていいだろうかと、何度となく思った。授業は真剣に聞く、絶対に遅刻しない、成績は基本的にどの授業もAA(青学では最上級の成績)を取る。放課後は目一杯友達と遊ぶ、はしゃぐ。

大学生にもなれば、真面目に勉強をしているからといって揶揄してくるようなつまらないやつもほとんどいない(そもそも大学に入学した時点で、ある程度社会的な選別がなされているため、公立小学校のような有象無象さはシステムによって排除されている。もちろん選別されたなかにも“いろんな奴”はいる。それがまた大学のいいところだ)。

懸命に勉強する、倒れるまで遊び呆ける。どちらに転んでもおかしくないバランスを保ちながら、先輩たちの「勉強すればよかった」「遊べばよかった」を毎日反芻しながら、どちらの極に振り切ることもなく、毎日を駆け抜けた。もちろんバイトにも精を出した。大学に入った最初の夏、ぼくはひとりバイトで貯めた全てのお金をはたいてアイスランドへと向かった。

アイスランドの羊飼いの少年

コペンハーゲンにて小型機に乗り換え、アイスランドの首都レイキャビクに到着した。夏とはいえ、アイスランドは寒い。氷河、滝、間欠泉、オーロラ、白夜...いくつかの単語を羅列するだけで、日本とは様相を逸するその国の姿が立ち現れるだろう。どこまでも続く一本道は注意をしなくては事故を起こしやすい。集中力が削がれ、すぐに眠たくなる。

到着から最初の二週間ほどは国際ボランティアに参加し、森林保護の活動や、街の伝統的な行事の手伝いなどに従事した。そこで出会ったスペイン人の二人組とレンタカーを借りて、アイスランドを一周する旅行に出かけた。思いがけない雄大な自然に車を停止させ、何度となく立ち止まっては、自然を味わった。アイスランドには、そこらじゅうに温泉がある。もちろん、かの有名なブルーラグーンにも足を運んだ(中国からの旅行客だらけだったのには、やや辟易したが)。

そんな旅路で目にした光景がいつまで経ってもぼく心に棲みつき、あり得たかもしれない人生や、知る過ぎることへの恐怖を喚起する。

どこまでも広がる大草原を羊飼いの少年が屈託のない笑顔で羊を追いかけている。高校時代にオハイオで遭遇したアーミッシュを思わせる素朴な彼の姿は、ぼくに問いを投げかける。インターネットやスマートフォンなぞ知らなくても、知らないからこそ享受できる幸福な暮らしがあるのではないか。

テクノロジーには中毒性と不可逆性がある。便利なんてものじゃない。一度手にしたらもう手放せない。ひとたび知ってしまったのなら、もう引き返すことはできない。

ソーシャルネットワークで繋がること、なにかを検索すること、ゲームで遊ぶことも、なにひとつなくても困らないだろう。あった方が快適な気がするだけだ。ぼくらは便利さや快適さと引き換えに何を手放しただろう。

家族と羊に囲まれた生活で“つながり”を意識することすらないだろう。彼が不足のない自給自足の生活をしているのであれば何かを“検索する”必要があるだろうか。自然が遊び場なのであれば、ソーシャルゲームに興じることにどんな意味があるだろう。

マイルドヤンキーの幸福論を誰が否定できる?

「知らぬが仏」のグラデーションを意識して生きるのが大切だと思う。目にしたり耳に入れなくてもいい雑音が溢れている。脳みそに毒な情報群が。自分のデジタルの居場所を区画整理することと、反知性主義やフィルターバブルは全く別次元の問題。知性や好奇心を失わずに、ご機嫌に生きる術を模索したい。

知る/知らないの境界線はテクノロジーに限った話ではない。地元を眺めてみても同じだろう。ときに十全な教育の機会に与った者は、中学や高校を卒業し、地元に留まっている人たちを蔑むとまではいかずとも、「なぜ自らの選択肢を狭めて生きているのだろう」と言葉にせずとも、思っていることが少なくない(気がしている)。ときに「マイルドヤンキー」と呼称される人たち(ぼくの両親や兄妹は広義の定義に当てはまりそう)は相対的に早く結婚し、子供をもうける(その数も多い)傾向にある。

マイルドヤンキーの行動範囲は限定的で、地元の仲間と来る日も飲みふける、趣味は車いじり、好きな音楽はEXILE。これほど矮小化した例を挙げるまでもなく、その描写には「もっと世界は広いのに」といった上から目線が見え隠れする。

誰も正解を持っていないのだから、だれかがだれかの生活を上からあるいは下から語ることはできないと思う。幸せに尺度はない。比べられない。歴史上の神童たちのWikipediaを読んでいると、人生のある時期で精神錯乱を起こし、発狂をしているケースがまま見られる。“知りすぎた”人が発狂してしまうのはなぜなのか。

物事を知らないだれかに憐憫の目を向ける前に、自分はなにをどれくらい知っているのか、まずはそこを問い直し、見つめることから始まるのではないか。常に知る/知らないの境界線に目を向け、相対化のまなざしを忘れることなく生を歩んでいかなくてはならないと胸に刻み込んだアイスランド滞在の一ヶ月であった。

余談になるが、当時まだクレジットカードを持っていなく、滞在期間がまだ1週間ほど残っていたのに手持ちのキャッシュをすべて使い果たしてしまい、途方に暮れたことがあった。だから移動はすべてヒッチハイクで、食料は閉店後のパン屋さんに頭を下げて、売れ残りを恵んでもらった。「お金がなくてもどうにかなるな」と思ったと同時に、旅行に行くならクレジットカードはマストで必要だ、と当たり前のことを学んだのであった。

アメリカでの生活再び。フロリダ大学での日々

大学の一年間が終わり、最初の成績が出揃ったとき、ほぼ全ての講義でAAを取ることができた。結果として、学科の首席にはなっていたと思う。まあそれも当然といえば当然のことで、将来的な留学なんかでも見据えていない限り、成績を取ること自体に意味はない。

そして無事に、予定通りに給付の奨学生に選ばれ、再びアメリカに渡ることが決まった。授業料が無料なことはもちろん、住居や生活費まであてがわれた。人生のなかで、他のことは何一つ気にすることなく勉強だけに打ち込むことが許された環境は初めてだったので、嬉しいよりも戸惑いが先にやってきた。何はともあれ、大学二年生時、フロリダ大学での新たなる留学生活の一年間が始まった。

アメリカでの生活は二度目だ。今回はホストファミリーはいない、留学生用の寮で過ごすことになる。留学生は世界各国からやってくる。基本的なルールは一室を留学生と現地学生の二人組でルームシェアすること。いわゆるシェアハウスの場合、共用部分のリビングがあったとしても、個室が用意されていることがほとんどであろう。

ただ、ここでいう「ルームシェア」はガチで一つの狭い部屋を(しきりもなく)シェアするものだ。プライバシーもくそもない。ぼくが授業から帰ると、ルームメイトのレジーが友達を大勢連れて部屋を占拠し、爆音で音楽を聴いていたので、たまったものではなかった。次の学期では、懇願してシングルルームに移してもらうことに成功した。

フロリダ大学は州内ではトップの学校で、学生はみんな勤勉だ。ぼくもつられるようにたくさん勉強をした(記憶がある)。もちろん留学生用のクラスなんてなく、いきなり現地の学生の講義に飛び込まなくてはならないぶっつけ本番である。ぼくは国際政治経済学部だったので、日本に帰ってきたら単位変換がしやすい、同類の講義を多く取るようにした。「International Relations Theory(国際関係理論)」や「World Politics(世界政治)」など。

毎回、Readingの課題量が半端ではない上、それに伴うレポートの数も尋常じゃない。講義中もバンバン自分の意見を発言することが求められる。講義の前の準備の質に全てはかかっている。

日本の講義ではあり得ない課題をこなすうちに、アカデミックな英語のReadingやWritingの力はついたように思う。そのほか、「Entrepreneurship(起業家精神)」や、高校時代に引き続きスペイン語の講義も履修した。

生活に関しては給付金をもらっていたので、当然アルバイトをする必要がなく、勉強に十分な時間を充てることができたし、空き時間には毎日のようにジムでワークアウトをすることもできた。留学期間中にはたくさん旅行をすることもできた。

アメリカ国内はもちろんのこと、オーストラリアの留学生と連れ立ってバハマへ行ったり、長期休暇にはオハイオに里帰りしたり、マリーシオを訪ねにメキシコにも飛んだ。

旅は“日常”を逆照射する営み/試み

日本に帰ってきてから、よく旅をした。アルバイトをしてお金がある程度貯まったらすぐに旅に出る。多くのバックパッカー学生の御多分に洩れず沢木耕太郎の『深夜特急』に触発され、世界に出かけた。とはいえ、バジェットは限られているので、向かう先はいつも東南アジアだった。

カンボジアでは自分でも「リアル ウルルン滞在記」かと思うような体験をすることができた。ガイドブックには「現地人とどれだけ仲良くなっても家についていってはいけない」と注意書きが太字で書いてあったのにも関わらず、仲良くなったドライバーの家に招かれて得難い経験をした。

彼が住む場所は縄文時代の竪穴式住居のような場所で、茅葺の質素な家に、井戸と自家用の鶏が何羽かいるだけであった。親睦を深めたぼくを家に招き、村のみんなを呼び、さながらささやかな宴が催された。ぼくはみんなで飲む用のビールを振る舞った。パーティの前には共に飼っていた鶏を絞めて、捌き、茹でた。

露天で買うペットボトルや、ホテルで供されたドリンクに入っている氷にさえ気をつけろと警告されていたのに、出された井戸水を断ることができずに口にした。飲んだふりをしたら「え、ちゃんと飲んだ?」と質されたので、仕方なく飲み干した(幸いなことに、いままで東南アジアの国を訪れるなかで、一度もお腹を壊したことがない)。

ぼくはいまケニアにいるけれど、いつも異国の地(決まって日本よりも発展途上にある国)で尋ねられることがある。それは「ここから日本へ行くための航空券はいったいいくらかかるのか?」ということだ。

カンボジアで過ごした夜も、ケニアでもしばしば質問される。その答えを言うたびに、彼らは首を横に振り、ため息をつく。日本は恵まれた国だ。学生であっても、アルバイトをしてお金を貯めれば、世界のどこでも旅をすることができる。

生まれた場所がラッキーだっただけで、移動できる場所の範囲に圧倒的な非対称性がある。悲しいほどに。

旅をすると必ず「もしぼくがここで生まれ育っていたなら?」という自問自答の瞬間が訪れる。このnoteの冒頭で触れたように、人生の初期値を選ぶことはだれにもできない。自意識が芽生える頃には、バイアスに塗れている。世界の外側に気づいたり、自分の可能性に自覚するのも、環境に依存するところが大きい。

旅は日常の反対側にある。換言するなら、旅は”日常”を逆照射する営み/試みであり、見たことのない景色を通じて、見てきた景色を相対化する作業である。人生は留まること、動くこと、その狭間で揺れ動き続ける。その往復運動のなかで、“意味”について思いを巡らせる。

人と本と旅をつなぐのは記憶だ。たとえば読書を、たとえば旅を、それだけで完結した営為と捉えずに、自分がすでに持っていた記憶と有機的に、意図的に絡めて、位置付ける。どこまでも主観的な自分だけのミキサーでかき混ぜてみれば、まったく新しい意味が表出する。

ケニアの田舎にいるんだけれども、目にする森やビーチを通じて、過去に行ったスリランカやスペインやプーケット、などの記憶や情景の残像と断片が喚起される。身体は常にイマココにあっても、時間と空間を超えて、どんな些細な瞬間の記憶や感情も、自分の中に残り続けているんだなあと感じれる。 pic.twitter.com/vkzPG45bVq

— 長谷川リョー (@_ryh) June 1, 2021

Netflixのドキュメンタリーに『ストリート・グルメを求めて』がある。数あるNetflixオリジナルの中でも最上質コンテンツの一つだと思う。

「自分は世界を知らない」ーーそのシンプルで透徹すぎる事実を突きつけられる。己の感受性のアンテナが真正面から問われる。個々の人は死ねど、文化的遺伝子は土地に根づき何世代にも渡り、継承され進化し続ける。国や文化は違えど、それぞれの人生が遭遇する基本機制は変わらない。些細な暮らしのなかで矜持を持つこと、信念を日常で体現すること。

2011年、北野武は言った「この震災を『2万人が死んだ一つの事件』と考えると被害者のことを全く理解できない」「そこには『1人が死んだ事件が2万件あった』ってことなんだよ」。

ひとりひとりの人生は平凡かもしれない。ひとりの人間の悩みや葛藤は陳腐かもしれない。国や文化を超えて、家族との絆をどこまでも信じて、共に苦境を乗り越えていく姿に、万感の思いが込み上げてくる。人生の意味なんて、案外、シンプルすぎるのかもしれない、と納得させられる。

死ぬまで、記憶には配当がある

最近、『DIE WITH ZERO』という本を読んだ。この本の要旨は明解だ。お金の価値が年齢とともに逓減すること、リスクを取らないことがリスクなこと、記憶だけが死ぬまでの資産であること、お金を最重要視するのでなく健康と時間の最適化を図ること。この本を読んで、目から鱗が落ちたというより、自分のこれまでの生き方が肯定された気がした。

20歳のときに持っている100万円と、70歳のときに持っている100万円では、根本的なお金の価値が異なる。お金もあくまでも相対的な価値に左右されるツールなのだ。だからぼくは、ありったけのお金を常に旅行にベットしてきた20代についてこれっぽっちの後悔もない。先の本で慧眼したのは「記憶の配当」という概念だ。

一度体験した思い出は死ぬまで、自分の内に秘められ続ける。いつでも好きなときに、その記憶を思い出し、幸せに浸ることができる。どれだけ歳をとろうとも、若いときに経験した思い出は、自分の糧として癒しとして、機能し続ける。死ぬ間際に大切にするのは資産の多寡などではなく、自分にとってかけがいのない「思い出」だけだ。死ぬ瞬間、1億円をあの世に持っていくことはできない。けど、1億個の記憶は持っていくことができる。

数多くの患者の最期を看取った、緩和ケアワーカーのブロニー・ウェアが書いた『死ぬ瞬間の5つの後悔』は世界中で広く読まれた。彼女が実体験から導いた、その結論とは

「自分に正直な人生を生きればよかった」

「働きすぎなければよかった」

「思い切って自分の気持ちを伝えればよかった」

「友人と連絡を取り続ければよかった」

「幸せをあきらめなければよかった」

彼女の発見・警鐘に思いを巡らせたり、ぼく自身の「記憶の配当」に目を向けるならば、昨今若者の間でにわかにトレンドになりつつある「FIRE:Financial Independence, Retire Early(経済的自立と早期リタイア)」などの考え方には強烈な違和感を覚えてしまう。

FIREを達成したら、何が待っている?FIREを達成するための犠牲とは?その犠牲はあまりに大きすぎないか?二度と戻らない、若いその毎日を捨てることにならないか?記憶の配当よりも、お金が大切なのか?

今日より若い日はない。本当に価値ある生き方とは「再現性」にではなく、「一回性」にこそあるのではないか。

言葉を手にしていく感覚

はじめてアメリカを訪れ生活した17歳の一年間、ぼくは毎日日記を書き続けた。その習慣は大学に入っても続いた。文章を書くことで思考を整理、自分を相対化し、目指す先を思い描いた。

はじめはなにを書けばいいのか分からなかった。手っ取り早いのは、インプット(読んだ本や、観た映画)についてのアウトプットを書き出すことだろう。

その作業を続けていくうちに、自分のなかに問題意識が芽生えたり、重点的に探求したいテーマが見つかる。今度はそのアンテナが向かう方に、インプットと思索を繰り返す。この過程で、自分なりのオピニオンを獲得したり、解像度の高い仮説を生み出すことができる。

ぼくはこうした一連の営為を「言葉を手にしていく感覚」と名づけ、大学生の頃のブログタイトルにも据えていた。毎日歯を磨くのと同じように、毎日本の頁をめくらずにはいられなかった。一冊とは言わず、一ページでも多く読むことで、昨日とは違う自分になれた気がした。

いま当時の稚拙な文章を読み返すことは、もちろん恥ずかしい。それでも文章として刻印され、インターネット上に漂流するそれらのアーカイブは、写真と同じくその時々の自分の考えを真空パックした代物だ。もしかしたら、いま読んでも何かしら気づきがあるかもしれないし、いまと変わらぬ自分の思想に出会えたのなら、自らの価値観の核を相対的に発見することさえできるかもしれない。いずれにせよ、目に見える形で思考や記憶の軌跡を残しておくことは益にはなれど、害になることはないだろう。

では、過去の遺物を発掘してみよう。

【アメブロ 2010年11月15日〜2011年7月12日】

このブログはフロリダ大学に留学したときに始めたもの。講義の様子やペーパーの内容が転載されていたり、アメリカ滞在中に旅をしたときの模様が綴られている。

「政治学」に熱を入れていたときのまとまった記事から当時の真剣さが伝わってきて微笑ましくなる。(「どうして政治と向き合っていくか」)

このブログは留学終了と同時に卒業して(まあアメブロが肌に合わなくて)、ブロガーに移行した。

【言葉を手にしていく感覚 2011年6月15日〜2015年8月16日】

フロリダから帰国して、大学院時代まで4年以上もここを拠点に文章を書き続けた。主には読んだ本や観た映画の感想、そこから派生して競馬の予想から英語学習について、さらには時事ニュース、旅のエッセイ、あるテーマについての思索。なんと約四年間で600以上のブログを書いている。

いくつか今から振り返ってみて、印象深いものをピックアップしてみたい。

(2011年9月19日月曜日)

「バカ警官、ボケなす、ぶぁいぶぁーい」にみる法律と倫理の相克

:千代田警察の職務質問に理論武装して立ち向かう、性格サイテーの男性とのやりとり。それをジョン・スチュアート・ミルの『自由論』から考察してみる。大学時代、政治思想のゼミに属していたので、そこで学んだ概念をすぐに現実世界に当てはめたくなったりしていた。

(2012年4月21日土曜日)

「首なし鶏マイク」から思い出すカンボジアでの一日

:先ほども触れたカンボジアでの出来事をより詳しく綴った文章。そこから考えを膨らませて、カズオ・イシグロの『わたしを離さないで』までイメージを広げている。

(2012年10月27日土曜日)

就職、進学、そして生きていく事

:ゼミの後輩たちへ向けたメッセージ。それは同時に、自分の人生の行く末に確信が持てずに、悩み苦しんでいた自分自身へ向けた言葉でもあった。

(2013年1月23日水曜日)

存在証明としての『卒論』

:卒論を書き終えた直後にまとめた文章。学部生の卒論なんて力を抜いてやり過ごすこともできるけれど、逃げることなく真正面から取り組んだことが、後の大学院進学につながったと思う。

(2013年6月21日金曜日)

ラディカルな発言をすること、それで飯を食べること

:このブログを佐々木俊尚さんの毎朝キュレーションに拾ってもらえたことで、ブログを書く意識が少し変わった。一介の大学生が何気なく書いた文章でも、インターネットの上では誰かが見てくれている可能性があることに。

アメリカにわたった高校時代につけ始めた日記を起点に、「書く」ことが生活の一部となった。大学へ入ってからも書き続けた。在学中、ひょんな機会からライター活動を始めることに。その話は後述するとして、まずはインドへの旅の話をしたい。

「考える」から離れて。インド瞑想旅

大学を卒業し、ぼくはすぐインドへ一人旅に出かけた。その様子や心境、当地で重ねた思索に関しては全12本からなるマガジン『インド瞑想記(2013)』にまとめてある。ここでは、そのハイライト程度に、今から思うインドの旅で得たものを回顧したい。

でも、まずはその前後の話から。経験の一環として、人並みに(?)就職活動もしてみた。何社かインターンにも参加した。なかでも博報堂のインターン(大学院生になってからも参加させてもらったので、二度も参加している)は印象深く、ここで多くの仲間と出会ったことは今でも財産になっている。なんとなく書いたインターン参加までの経緯が思いのほか反響を呼んで、もしかしたらアレが人生初のバズり体験だったのかもしれない。

じゃあ肝心の就職はどうしたのか。こちらのインタビューでも触れたことがあるけども、Googleの面接の最後のところで落ちてしまい、「やーめた」と一切の活動を放り投げた。別に就職だけがすべてじゃない。いま絶対にどこかの会社に入らなきゃいけないわけでもない。性急に適当な会社に入るよりも、いま一度自分自身を見つめる時間が欲しいと思った。

大学の卒業式を終え、同級生たちが社会人としての道を歩み始めた頃、ぼくはインドの列車に揺られてブッダガヤ(仏陀が悟りを開いたとされる場所)に向かっていた。目的は「ヴィパッサナー瞑想」に参加するため。別に日本でも参加できるんだけれど(千葉と京都の二箇所にセンターがある)、どうせなら本場でやりたい、インドも訪れてみたかった。

デリーやコルカタの喧騒を遠く離れたブッダガヤ。それはそれは静謐な場所で、瞑想にうってつけだった。瞑想のプログラムが始まると、参加者は一切の持ち物を没収される。携帯電話はもちろん、タバコなどの嗜好品もだ。身包みを剥がされたあとは、超朝型の瞑想生活が始まる。やることは瞑想だけだ。

瞑想の期間中は、誰とも口を聞いてはいけないし、目を合わせることすらできない。ただただ、瞑想するだけだ。食事も必要最低限しか供されない。必要最低限過ぎて、食べる気も失せたので、三日目以降はほとんど断食に近い生活を送っていた。

断食をして間もなく、朝の瞑想を終えて立ち上がると、目眩がして床に倒れ込んでしまった。このとき、額をぶつけて出血、すぐに手当を受けたので大事には至らなかったが、いまでもこのときの傷が残っている。

瞑想のインストラクターは言う「In thought, one can never observe it. (考えていては、観察することはできない)」。そう瞑想の要諦は思考ではなく、観察にある。だけれど、初心者がいきなり瞑想に集中できることはまずない。散漫な思考が脳内を覆う。次から次へと些末な考えがポコポコと表出ては思考を支配する。

右手を上げようと思えば、右手を上げられる。それと同じ要領で、自分の思考は自分でコントロールできると思ったら大間違いだ。瞑想に集中したいのに、気温の暑さが気になる、足の裏に痒みを感じる、眠たくて仕方がない。

自分を構成する精神と身体。分かちがたく結びついた両者を別々に捉えることはできない。では「意識」とは何か。考えることを考えてみる。意識には「層」があることに気づく。ヴィパッサナー瞑想の10日目を終えたぼくは、こんなことを書き残している。

瞑想を進めていく中で二つの"意識"があることに気がついた。一つは表層にある「日常的意識」、もうひとつは深層にある「潜在的意識」。この後者は時間をかけて、自分と真正面から対話しない限り、表出してこない。腰を据え、二つの意識を向かいあわせる必要がある。前者の「日常的意識」は他人の通念であったり、社会規範であったり、自分の気持ちとは関係なく日常の生活の中で堆積し、形成されていくことが多い。村上春樹はインタビュー集『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです』のなかで、潜在意識を「テラ・インコグニタ(未知の大地)」と表現していた。

さらに、その当時の文章はこう続く。

海底奥深くに潜っていって、はじめて自分の内奥にしっかりと根付いた「潜在意識」の存在に気づく。遥々インドまで足を運び、辺鄙なこの田舎町で瞑想を続け、七日過ぎるまで気付かなかった自分の新しい「意識層」。プラトンのかの有名な「洞窟の比喩」を思い出さずにはいられない。一方に光があるのにも関わらず、私たち人間が現実・実体と思い込んでいるものは、一面的な"影"に過ぎないということ。

「その場所から離れてみて、はじめてその場所がみえる」

インドといえば、ひとつ大好きな小説『シャンタラム』がある。どこかヘンリー・ミラーのような芸術的支離滅裂さがありつつ、実体験に基づく仔細すぎるほどリアルな、インドのスラムの暮らし。ギャング達の生き様。宇宙の普遍真理を追い求めながら、怒涛のように過ぎ去っていく毎日。その小説からとくに好きなセリフを引用しておきたい。

宇宙は約百五十億年前にこれ以上はないというほど単純な形で誕生し、それ以来、どんどん複雑になっている。単純なものから複雑なものへというこの動きは宇宙を織り成す糸に組み込まれていて、"複雑さへ向かう傾向"と呼ばれている。われわれはみなその複雑化の産物であり、鳥やミツバチや木や星や銀河でさえそうだ。小惑星が衝突するかどうかして、地球が爆発し、われわれはみんなが消滅することになっても、われわれと同じ程度に複雑なものが誕生する。それが宇宙というものだから。そうしたことが宇宙全体で起こっている。

最後に到達する究極の複雑さー複雑化が進んだ果てにあるものーが神とも呼ばれる存在だ。この神へと向かう動きを促したり、推し進めたり、加速させたりするものが善。止めたり、遅くしたり、妨げたりするものが悪。あることーたとえば戦争や銃の密輸やムジャヒディンのゲリラ行為などーが善なのか悪なのか知りたければ、こう問いかけてみればいい。"誰もがそれをしたらどうなる?そのことは宇宙の片隅でわれわれが究極的に複雑な存在になることを促すだろうか?それとも妨げるだろうか?"と。そうすれば、善か悪かがはっきりとする。さらに重要なことにその理由もわかる。

バナナパンケーキを、三食続けて

瞑想を終えて施設を出たぼくは、近くのレストランに駆け込んだ。メニューを開いて、まず最初に目に飛び込んできた「バナナパンケーキ」を注文。それがあまりにも美味しいので、三食続けてバナナパンケーキを食べ続けた。たまたま選んだのがバナナパンケーキだっただけで、サンドウィッチを初めに口にしていたら、三食連続でサンドウィッチを食べ続けたことであろう。また、瞑想をしているときはお湯しか飲んでおらず、キンキンに冷えたコーラを口にしたときは失禁しかけてしまった。卒倒しかけてしまった。

瞑想を終えたあとは、ひとりで北インドを旅して回った。インドにおける一人旅はなにかと不便が多い。基本的には騙される。とにかく疲れる。だけれど、バラナシに行ったことのある人なら誰でも分かる、あの場所だけが持つ力の存在。どこまでも猥雑なのに力が漲っている様子。足の踏み場もない。饐えた臭いがそこらじゅうに漂う。ガンジス川沿いに浮遊する生命力の残滓。

圧倒的な孤絶を潜っていく感覚。ぼくは瞑想施設にいる間、ソローの『森の生活』に思いを馳せていた。ソローはなぜたったひとり、森で暮らすことにしたのか。彼はその理由について、こう書き記している。

私が森へ行ったのは、思慮深く生き、人生の本質的な事実のみに直面し、人生が教えてくれるものを自分が学び取れるかどうか確かめてみたかったからであり、死ぬときになって、自分が生きてはいなかったことを発見するようなはめにおちいりたくなかったからである。人生とはいえないような人生は生きたくなかった。

迷子になってはじめて、つまりこの世界を見失ってはじめて、われわれは自己を発見しはじめるのであり、また、われわれの置かれた位置や、われわれと世界との関係の無限のひろがりを認識するようにもなるのである。

友はみんな学校を卒業し、めいめい会社で働き始めている。一方の自分はなぜかインドで瞑想したり、バナナパンケーキを頬張っている。ふとフェイスブックを開いてみる。皆が口々に「華金だー!わっふーい」といった覚えたての言葉を得意げに、声高に、叫んでいる。社会や文化に寿命はない。仕組みや空気は受け継がれていく。そこに投げ込まれた一人の人間は、その環境に馴致されていることに気づくことはおろか、規範に同調することにアイデンティティを見出すことすらある。

日本から離れた土地でソーシャルメディア越しに眺めた友らの姿から、おそらく時代を超えて、何度も繰り返されてきたであろう人間のあり方を垣間見たような気がした。社会の濁流の逆方向へクロールで泳ぎ続けられる人はそう多くないのだ。

とくに若い時は、自分が持っている資源を”時間”と”能力”の二つに分けてキャリアを考えがち。でも実はその中間に横たわる概念として、人生の”一回性”に気づき、できるだけ稀少でオリジナルな道を切り拓けるかどうかの”選択センス”や”リスク選好度合”がある。世界を相対化する技術は何歳でも学ぶことができる。

まあ、そんな屁理屈をこねていても仕方がない。じゃあ、俺はこれからどうやって生きていこう。読みかけのジャック・ケルアック『オン・ザ・ロード』を閉じて、日本への帰路についた。

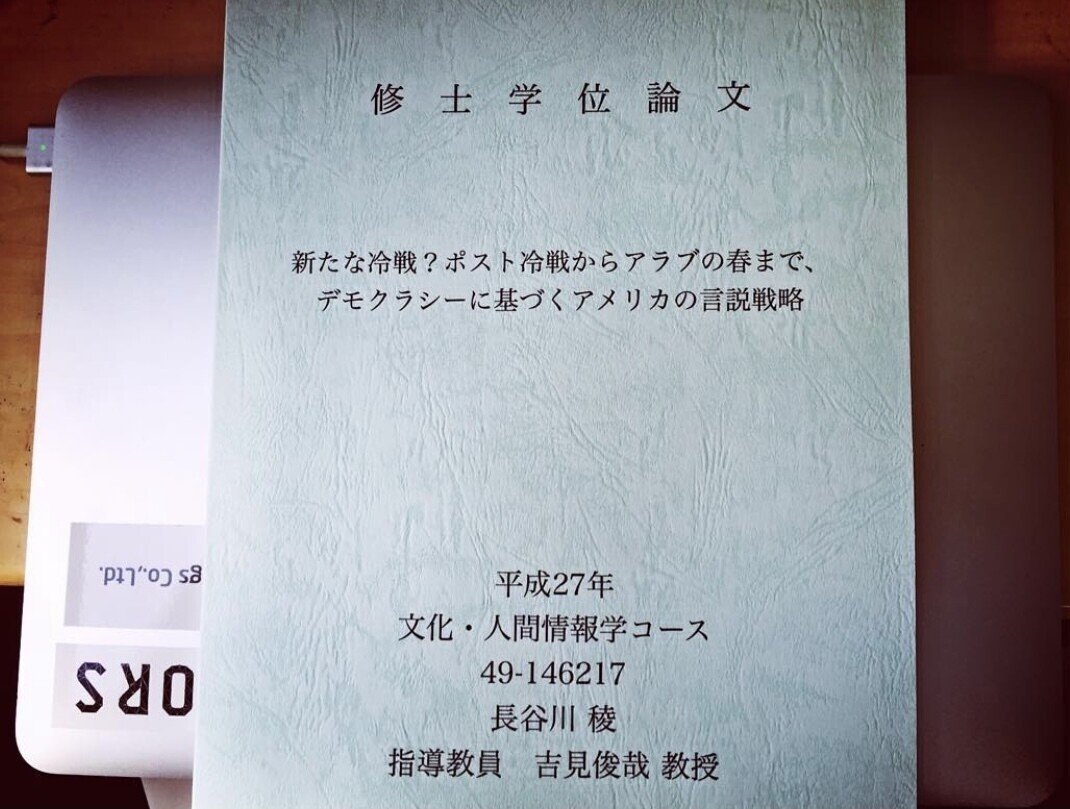

東大で「アラブの春」を研究する

日本に帰ってきてから、人生で初めて本気で勉強に取り組んでみることにした。もちろん今までにも勉強をしたことはある。恩師に出会った中学三年生のときに初めて英語に取り組んだ。フロリダ大学でも現地の学生に負けないように必死に食らいついた。けれど、22歳になりこれからの生き方は自分で選び取っていかなくてはならないタイミングで、立ち止まった。

誰かに環境を与えられるのではなく、自分の意思で自分の研究テーマを探究してみるのはどうか。その先のことは一旦置いておく。人生のなかで、真に勉学に励んでみるのも悪くはない。そう思って、とりあえず東大を目指すことにした。

インドで瞑想だけして帰ってきたので、スムーズに受験勉強に取り組むことができた。一日中、一つのことに集中するのが一切苦ではなかった。実際のところ、受験勉強期間中は家に閉じこもり、ほとんど外出をしなかった。ベッドと机を往復するだけだ。結果的に、筆記試験も口述試験も無事にパスし、東京大学大学院学際情報学府へ進学できることになった。

研究テーマは「アラブの春」。少々だけ背景を説明しておくと、先にも紹介したようにぼくは学部生時代に政治思想のゼミに所属し、卒論のテーマは「国際正義論」だった。議論の出発点になるのはB・アンダーソンの『想像の共同体』で、ナショナリティの目覚めや強化の背景にはメディア・テクノロジーがある。国家や国民は想像の産物でしかないはずなのに、どうして日本人であるというだけで、日本国内の災害に真っ先に心を痛めるのか。世界には飢饉や戦争で苦しんでいる数えきれない人たちがいるのに。

テレビや新聞を通じて、同じ情報を共有し続けることで、愛国心は育まれる。ワールドカップのときに渋谷のスクランブル交差点で叫び声を上げて、踊り狂う若者にその発露を見るまでもなく、ぼくたちの内側でナショナリティはたしかに実存している。全国民レベルで愛国心という名の共通感覚が培われるためにはメディアが不可欠なのである。

国際正義の観点からみて「アラブの春」は新しい可能性を内包していた。アラブの春の端緒はチュニジアだ。野菜売りの青年が警察の理不尽な対応に遭い、焼身自殺を図った。その模様を捉えた動画がYouTubeをはじめ、ソーシャルメディア上で広く拡散。この事件をきっかけに動乱は規模を大きくしていき、アラブ世界全域へと波及していった。

ここで注目したいのはソーシャルメディアという当時はまだ新しかった技術が革命をドライブしていった点だ。後からソーシャルメディアがアラブの春に及ぼした影響についてはさまざまな研究や考察がなされたが、ぼくが大学生だった当時、「国際正義」の観点からもこの新しいテクノロジーが持つ可能性は注目大だった。

ぼくは学部生の卒業論文を書いている時点で、歴史展開に影響を与えた技術史にまで踏み込めていなかった。今後も政治思想に軸を置いて「国際正義」を学んでいくのには限界が目に見えていた。議論はどうしても思弁的な向きに終始してしまう。国際正義の倫理のフロンティアを拓くためにも、技術史の検討と、最新のテクノロジーが社会正義にもたらす作用について研究する必要があるのではないかと結論づけたのだ。

「SENSORS」の立ち上げ、ライター人生の始まり

かくして、赤門をくぐってすぐ左にある福武ホールをベースとして、ぼくの東大の研究生活は始まったかに思えた。けれど、研究はそっちのけでライター活動に邁進することになった。

ライターになった経緯については、こちらのnoteに詳しく記した。

こちらでも簡潔にまとめておくと、フロリダ大学での留学を終えて日本に帰ってきたぼくに、友人がインターン先を紹介してくれた。小さなPRオフィスでの業務だった。社長が元々ライターだったこともあり、『GQ JAPAN』のウェブ版のガジェット紹介のページを試しに書かせてくれることになった。文章は日常的に書いていたとはいえ、商業ライティングを書いた経験はない。まさにゼロからのスタートだ。商業ライティングのいろはを手取り足取り教えていただいた。

ライターの仕事は数珠繋ぎで広がっていく。媒体や取材者を通して、紹介に紹介が続いていく。とりわけビジネスフィールドの書き手は少ない。少しづつスキルを身につけ、書ける媒体も増えていき、寝る間も惜しんで記事を描き続けた。ライターとしての活動は大学院に進学してからも続き、ぼくの転機となる出来事も訪れた。テクノロジー×エンターテイメント メディア『SENSORS』立ち上げだ。

PRオフィスでのインターンに加え、ぼくは長きにわたり日本テレビでアルバイトをしていた。はじめは淡々と動画のエンコード作業を行う簡単なお仕事から。ただ、テレビ局に出入りしていると、さまざまな人との出会いに恵まれる。金髪の出立ちでハイデガーの本を読んでいたことを面白がってくれたあるプロデューサーが次々に人を紹介してくれた。

そして、たまたま同じフロアにいた日テレの伝説のプロデューサー土屋敏男さん。その姿を見るなり、ぼくは学生ならではの勢いそのままに話しかけ、それから現在にわたるまで可愛がっていただいている。何度も何度も食事を一緒にさせていただき、進路に迷ったときは、いつでも親身に相談に乗ってくれた。

エンコードから始まったアルバイトが、海外ビジネス推進室管轄の巨人戦の北米向け放送の補助や、人気番組『のどじまんTHEワールド!』の通訳まで。英語に関連したお手伝いをすることが多かった。さて、三年もフロアにいると顔馴染みの局員さんも増えていく。

あるとき、インターネット事業局が新しい事業を始めることになった。それが『SENSORS』だ。ふつう番組は制作局によって制作されるのだが、この『SENSORS』プロジェクトはインターネット事業局が主導し、番組・メディア・イベントを連動的なプロジェクトとして組成する試みだった。テーマは「最先端のテクノロジーによって進化する未来のエンタテインメントを、新時代の感性でいち早く探知する」。

ぼくはウェブメディアの立ち上げに参画し、最初はただのライターだったのが、途中からシニアエディターに格上げとなり、最後は編集長を務めた。(SENSORSのWikipediaページをみると、誰が記入したのか分からないが、しっかりぼくの名前がクレジットに記載されている)

「SENSORS」の立ち上げが、その後のぼくの行く末を決定づけたと言っても過言ではない。テレビ局が立ち上げたウェブメディアなので、だれもオペレーションやグロースに詳しくない。テレビ番組の企画と一部のコンテンツが連動しつつも、ウェブ独自でも動いていく。毎週の企画会議にも参加させてもらいつつ、学生ならではのアイデアや機動力を武器に編集部内でのプレゼンスを高めていった。

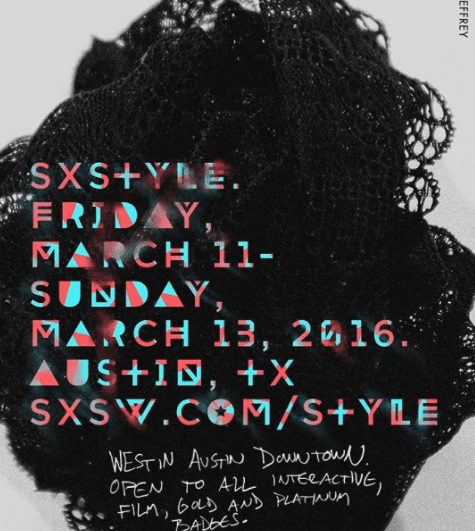

SXSWでステージに乗り上げ、コムアイを撮る

大学院に入学したのも束の間、ぼくの生活の中心はSENSORS一色だった。来る日も来る日も、取材に明け暮れた。

お昼に取材(初期は自分一人で、時にはカメラも自分で撮った)。隙間時間に取材音源の文字起こし、夜は深夜〜朝まで原稿の執筆。取材させていただいた方次第にはなるけど、確認が早ければ、取材から2〜3日後には記事を公開してしまうこともザラだった。それくらいのスピード感と馬力で取材と執筆をこなす毎日だった。

あるとき、SXSW(サウス・バイ・サウスウエスト)の取材でテキサス・オースティンに行こうという話になった。しかし、我々はバジェットの限られた深夜番組である。行ける人員には限りがある。結果として、総合演出の方とぼくのたった二人で取材に向かうことになった。ぼくの役割はAD兼通訳だ。

SXSWにオーディエンスとして参加するとなると、チケット、渡航費、滞在費、もろもろで莫大な費用がかかる。無料で行けるなら、もう無給でも行きたいくらいだ。このときは、SENSORSにフルコミットしていて本当に良かったと心底思った。

現地に到着後は、寝る間も惜しんで取材に次ぐ取材。取材者や参加者へのアポなし取材を突撃で。なにせたった二人きりの取材クルーで、英語を喋れるのがぼくだけなので、気合いでこなしていくしかない。

ある晩、ぼくはカメラを片手になぜか壇上の上にいた。たしか、水曜日のカンパネラが初めて海外公演をするというので、その現場に取材に向かったのだ。ステージの熱量はすさまじく、海外のオーディエンスも、コムアイさん独特のパフォーマンスに魅了されていた。気づけばぼくはより良いアングルを求めて、群衆をかき分けて、前へ前へ進んでいき、気づけばステージに上がり込んでいた。勢いそのままに、シャッターを何枚も押した。いまからその姿を考えると、さながら村西とおる監督のようであった(知らんけど)。

ライブ終了後、急いでホテルに戻ると、鮮度をそのまま届けたい想いで一気にレポート記事を書き上げた。原稿をアップロードしたところで力尽き、そのままベッドに倒れ込んだ。

落合陽一さんとの出会い

結局、SENSORSはプロジェクトの立ち上げから参画し、終盤は編集長を務めさせていただき、解散の最後まで携わらせていただいた。本当に得難い経験を積ませていただいた。

SENSORSでの取材を通じて出会った人たちが、ぼくに新しい世界を呈示し、導き、エンパワメントしてくれた。名前を挙げればキリがないが、とりわけ感謝をしてもしきれない三名の方を挙げたい。noteにも何度か書いたことがあるけど、三名はぼくにとってまさしくメンターのような存在だ。

ひとりは落合陽一さん。最初の出会いは、日テレの岩本乃蒼アナ連れ立ち、宇都宮大学で「Fairy Lights」の取材をさせていただいたとき。まだ落合さんが初の著書『魔法の世紀』を上梓する前だったのではないかと記憶している。

「コンピュータになりたい」とおっしゃっていたのが印象的で、ぼくが落合さんと同じ大学院に通っていることを話すと、気さくに雑談に乗ってくれた。この取材がきっかけで何度か食事や飲みにも連れていってもらった。そうこうしているうちに、何冊も書籍のライティングを依頼してもらった。とりわけ、一番最初に制作を共にした『10年後の仕事図鑑』(堀江貴文、落合陽一)は発売からたちまち20万部の売上を突破し、たしかその年のビジネス書売上ランキングの二位を獲得した。

そのあとも何冊か一緒に制作させていただく機会に与り、どの本も広く読まれる本になった。『デジタルネイチャー』の元になっている、PLANETSのメールマガジンも構成させていただき、その思想をライターという立場から大いに享受することができたのは幸甚であった。

もちろん一冊の本を制作するのには多大なカロリーがかかる。けれども、ぼくが一つ印象的な仕事として覚えているのは、一つの記事だ。落合さんの行きつけのバーに行き、お酒を飲みながら、当時未刊行であった『ホモ・デウス』を落合さんの視点で読み解くという内容。この企画を聞かされて数日後には取材が控えていたため、三日三晩で原文の『Homo Deus』を読み込み、当日の取材に挑んだ。

こうして出来上がったのが下記のForbesの記事だ。ライターとして著者の思想と知性に伴走し、アウトプットまで落とし込むまでの手応えがあった。

その後、SENSORSのMCを務めていただいたり、落合さんが筑波大学で主宰するリーダーシッププログラム「STEAM」に参加させていただいたりと、親交を深めさせていただいた。

落合さんが書籍制作のライターに指名してくれたからこそ、ぼくのブックライターとしてのキャリアも拓けたのだと確信している。

「ライター」という仕事は、ある意味で、他のどんな職業よりも絶えず自己のアイデンティティが揺さぶられ続ける。とりわけ若い、駆け出しの頃は。インタビューを通じて、社会の最前線で活躍するプレイヤーの哲学に触れ、自分の思考の狭量さ、人生観の射程に、常に相対化が迫られる。「で、君はどうなんだい?」と。

PLANETSでの「書く」と「喋る」お仕事

落合さんの初の書籍となる『魔法の世紀』を編集した、PLANETSの宇野常寛さんも恩師の一人である。先にも触れたPLANETSでの落合さんの連載の構成をはじめ、その後『考えるを考える』というぼくの連載も持たせてくれた。

また、月一程度レギュラーでPLANETSのインターネット放送にアシスタントとして長きにわたって出演させていただいた。書くのはわりに得意でも喋るのが苦手であったぼくにとっては刺激的な訓練の場であった。「それで、リョー君はどう思うの?」と突然宇野さんから振られる質問に戦々恐々としつつ、瞬発的に意見を発すること、その準備のために情報や論理を整理しておくことのトレーニングをさせていただいた。 その流れでPLANETSのイベントにも登壇させていただいたこともある。

折に触れ、高田馬場のトンカツ屋「とん太」にて、その時々の悩みに耳を傾けてくれたことも懐かしい。

もうひとり欠かすことのないメンターとして支え続けてもらった人に、グロービス・キャピタル・パートナーズの投資家・高宮慎一さんがいるのだけれど、高宮さんの話をする前に新卒で入社したリクルート・ホールディングスの話を簡単にしておきたい。

リクルートを1年で飛び出し、編集道へ

大学院に入学すると同時に、SENSORSプロジェクトへのコミットは始まった。なんとか単位を取り切り、修士論文を書き終えたぼくは、無事に修士号を取得できた。大学院を卒業後はいくつか進路の選択肢があった。このままフリーランスのライターを続けるか、どこかしらの企業に入るか。

運よくいくつか企業から内定をいただき、スーツを着たくない、副業でライターを続けられる、企業内で自分がやりたいこと/やれることの選択肢が多そう、なリクルートに入社することにした。当時、分社化していたリクルートの大元であるリクルート・ホールディングスに入社し、それと同時にリクルート・ライフスタイルへと出向となった。

配属されたのはホットペッパー・ビューティーのCRMユニット。社内で「内部集客」と呼ばれる既存顧客のリテンション率を高めることにフォーカスした組織で、仮説思考をベースに、SQLを駆使しながらデータドリブンに集客施策を実行していく部隊だった。(↓の本を読み込んだ)

それまでデータベースを触った経験がなかったため、当初は業務に慣れるまでに戸惑った。一方、本業の傍ら、ライター業も続けていたため、生活には明らかに無理があった。朝方に退社し、帰宅してから倒れるまで原稿を書く。出社するのは昼過ぎ。いくら副業が推奨され、フレックスタイムとはいえど、新人の業務態度として褒められたものではないだろう。

ときが経つにつれ、本業も副業も、どちらに対しても十全にコミットしきれていない状況で、自分に対する苛立ちが募っていった。このままでは何もかもが中途半端になってしまうのではないか。不安は日に日に大きくなっていた。そんなぼくの背中を押し、独立への道をサポートしてくれたのが、GCPの高宮さんだった。

高宮さんに出会ったのも、落合さんや宇野さんと同じく、SENSORSでの取材を通してであった。日頃、取材をされる機会の多い高宮さんが「これほど原稿の直しが少なく、戻しに手間がかからなかったのは初めてです」と、ぼくの書いた原稿を褒めてくださった。すぐに、高宮さんのライティング周りの仕事を相談してくださるようになり、ぼくはぼくで折に触れて人生相談をさせていただいたりしていた。

リクルートに入社してからしばらく経ち、上述した本業と副業の両挟みで、これからの行く末を案じていたタイミングに、高宮さんから声がかかった。休日のランチミーティングに誘っていただき、そこでGCPのオウンドメディアを立ち上げ・運用してもらえないか、という依頼内容だった。とてもじゃないが、正社員としてリクルートに勤めているぼくのキャパでは引き受けられない。さて、どうしたものか。

後に高宮さんの書籍『起業の戦略論』(未刊行)のライターとして制作を共にさせていただく機会に与る。何度も何度も長時間の取材をさせていただき、贅沢で濃密なレクチャーだった。スタートアップにとっての生命線でもあるビジョンの三要素として、高宮さんは下記を挙げる。

1. 成し遂げたいこと:何を目指すのか

2. 目標:成し遂げるためにはどのような定量的な指標を達成することが必要なのか

3. 美学:どのような価値観、スタイルで目指すのか

これはまさしく、ひとりの人間の人生にも当てはまる指針なのではないかと開眼させられた。そこで、この考え方をベースにしつつ、ぼくはふたつの軸から、自分の生き方を考えることにした。ひとつはマクロな時代の趨勢、もうひとつは自分の内発的動機と「ありたい姿」だ。詳しくはリクルートを退職した翌日に書いた下記のnoteや仲良しの石井リナちゃんとの対談記事に詳しい。

上司がかけてくれた言葉が「レア度で選ぶと良いよ」ということでした。

リクルートではたくさんの優秀な同期、先輩方がいらっしゃいます。そこで頭一個分抜け出すよりも、自分が得意である編集業の方で独立する方がレア度("市場の中での優位性"と捉え直しました)は高いのではないかと感じたのです。同年代で優秀な編集者の名前を何人か挙げることはできますが、あくまでも「何人か」です。これはリスクではなく、チャンスなのだろうと思い直しました。

サッカー日本代表の本田圭佑選手は「ゴールはケチャップみたいなもの。出ないときは出ないけど、出るときはドバドバ出る」という名言を残しました。おそらく、というか需給という観点からも間違いなく、若い世代のライターや編集者は今後増えるでしょう。今このタイミングで飛び込んでおくことが、5〜10年後の自分の立ち位置を決めるのではないかと直感しました。

リンダ・グラットン『LIFE SHIFT(ライフ・シフト)』に詳しいですが、テクノロジーの進展による破壊的イノベーションが起き、ビジネスモデルが陳腐化するスピードが加速度的に増しています。もっとも重要な論点は、企業寿命よりも個人の労働寿命の方が長くなるという逆転現象が起こりつつあるということです。

こうした社会情勢を鑑みると、今後はますますプロジェクトベースで、都度チームを組みながら、仕事を進めていくワークスタイルが一般化していきそうです。僕がイメージするのも複数のコミュニティやチームを股にかけながら、ポートフォリオを組み上げて、仕事を進めていくということです。

フリーランスライターとしての再出発

かくしてリクルートをたった1年で飛び出し、フリーランスのライターとして再出発することになった。独立をソーシャルメディアで報告すると、想定以上に多くの方々からお仕事の声がかかった。考えてみれば、大学生時代から足掛け四年ほどライターとして活動し、それなりのレピュテーションやコネクションができていたのだ。

そして、フリーランスの生活スタイル/リズムも自分の性に合うものだった。今ではフリーランスも「サラリーマン」と同じく社会によって用意された一つの「箱」でしかないことに気づくわけであるが、その当時は自由な時間に起き、自由な時間に働き、疲れたらサウナに行くのも自由。なんてありがたい生活なのだろうと喜びを噛み締めていた。

それに、ライター業は場所の拘束を受けづらい。どんな場所でもパソコンさえあれば原稿を書くことができる。だから、ぼくはたくさん旅をした。独立したばかりの頃は、友人がシンガポールに住んでいたこともあり、足繁くシンガポールに通った。

あれよあれよと、抱える仕事の量・幅ともに広がっていく。記事を書いたり、本を書いたり、まずは基本的なライティングをベースとした仕事がある。それに加え、ぼくの独立当初にニーズとして多かったのがオウンドメディアの企画・運営だ。当時は一介のフリーランスライターとして奔走しつつも、いかに労働集約性の高い仕事を仕組みや組織で超克したり、ブランド価値に転換していくかに骨を折った。

フリーランスライターとして活動をしたのも束の間、すぐに業務量が超過し、ぼくの首はすでに回らなくなり始めていた。「どうしたものか」と頭を抱えていたとき、ちょうどいいタイミングで、ある学生からメールが届く。いわく「ぼくに弟子入りをしたい」と志願してきたのだ。彼の名を「オバラミツフミ」という。とりあえず面接をしてみる。まずは文字起こしなど最低限のタスクを振ってみて、その打ち返し速度や、仕事を進めるなかでのコミュニケーションをみてみることにした。

のちに彼が語るところによれば、初対面の面接でぼくは、かなりアンフレンドリーであり高圧的で、どこか彼を試したような態度だったらしい。彼は面接の場所を後にするなり、全力ダッシュで最寄り駅のタリーズに駆け込み、先ほど振られたばかりの文字起こしタスクに取り組んだのだった。お互いが探り探りで業務を進める期間は一瞬だった。すぐにぼくの仕事はオバラさん抜きでは進められない量になっていた。気づけば一蓮托生の日々が始まっていたのだ。

“オバラミツフミ”という男

こうして二人三脚の日々はしばらく続いた。ドンキーとディディーみたいに、どこへ行くのも一緒だった。文字起こしに加えて、原稿の書き方も教えるようにした。けれど、ここでぼくは絶望的な真実に気づいた。彼はライターを志望しているのに、活字の本をほとんど読んだことがない。「そんなことある!?」と閉口しかけたものの、すぐに彼にはライターとしての素養があることに気づいていた。それは文章力や教養の有無ではない。素直さと気合いだ。

実務で使うライティングスキルを教え込むのとは別個に、最低限の基礎教養を身につけてもらうために、毎週読書の課題を出すことにした。インプットで終わらせることなく、アウトプットまで一気通貫で習慣化してもらうべく、毎回noteにまとめてもらう一連のタスクだ。

スポンジのように新しい知識を身につけては、我が物顔でものにしている姿はいつも微笑ましく、頼もしいものであった。彼はぼくが持っていないチャームを武器に、今でも逞しく己の道を切り拓き続け、ライターとしての地位を積み上げている。根拠のない自信と、無知の自分を客観視し、コンプレックスを駆動源に変えることの、バランス感覚が絶妙だ。

なにも保証されていない明日へ、ふたりで全力疾走を続ける日々。雪だるまのように転がり、大きくなっていく仕事のチャンスに胸を躍らせた。彼がぼくを信じてオールインしてくれたこと、常に隣で伴走してくれたこと、そのことがぼくに全力疾走するパワーを与えてくれた。教えることで、自分も学べる。一緒に考えて、一緒に解決していく。

大口のクライアントの契約がなくなるたび、ルノアールで「俺たち終わったね」「明日からどうやって生きていきますか」「まあ、どうにかなるっしょ」といった会話を繰り返していたのが、懐かしい。いつだって、今日を全力で走り切ることと引き換えに、ぼくらは幾ばくか明るい明日の景色を覗きにいった。

フリーランスとアシスタント。二人きりの日々もそこそこに、ぼくらの仕事を手伝ってくれるスタッフが一人、また一人と増えて、その様相はさながらギルドのような連帯で結ばれたグループ活動になっていく。ぼくが独りで事業を始めてから初めて面接をしたのがオバラさんだったから、ぼくのなかでのパートナーに求める基準は上がってしまった。

だから、それから後にぼくらの門を叩いてくれる学生たちはその要求に耐えられず、途中でいなくなっていってしまった。今なら分かることだけれど、オバラさんがいなければ、いまのぼくはおろか、モメンタム・ホースが誕生することもなかっただろう。とても感謝しているし、ぼくらの人生はきっとこれから先も、時間を隔てながら交差していくのだろう。

働き方の実験も楽しみながら(楽しみと苦しみは表裏だけれど)、けっきょく2018年に法人を設立することになる。

「モメンタム・ホース」の立ち上げと疾走

法人組織「モメンタム・ホース」を立ち上げてからの日々も怒涛だった。次から次へ舞い込む仕事の相談に、組織としてどう最適に取り組んでいくか。採用と仕組み化は最初から最後まで課題であり続けた。フリーランスが連帯してチームとして組織化していくことの価値の定義、その運用の仕組み。もちろんぼくがその正解を持っているわけでもないので、日夜メンバーみんなで議論を重ねた。ブックライティングをはじめ、成果も出せたと思う。(たとえば、下記の書籍など)

とりわけ、『TikTok 最強のSNSは中国から生まれる』に関しては、著者の黄未来さんを訪ねて、上海と北京まで飛び、現地で取材を重ねた。

リクルートを辞めてからは、メンバーを連れてたくさん旅をした。韓国、台湾、フィリピン、タイ、スリランカ。ぼくは元来、貯金をほとんどしたことがなく、人のためにお金を使うのが大好きなのだ。だから、ケニアに来てから、笑うくらいお金がなくて困ったものだ。

たくさん仕事をして、美味しいものを食べ、たくさん旅をする。本当に充実した日々だった。落合さんがいう仕事と遊びの境界線がない「ワーク・アズ・ライフ」を文字通り体現していたと思う。眠っている時間以外は、遊んでいるし、仕事をしている。

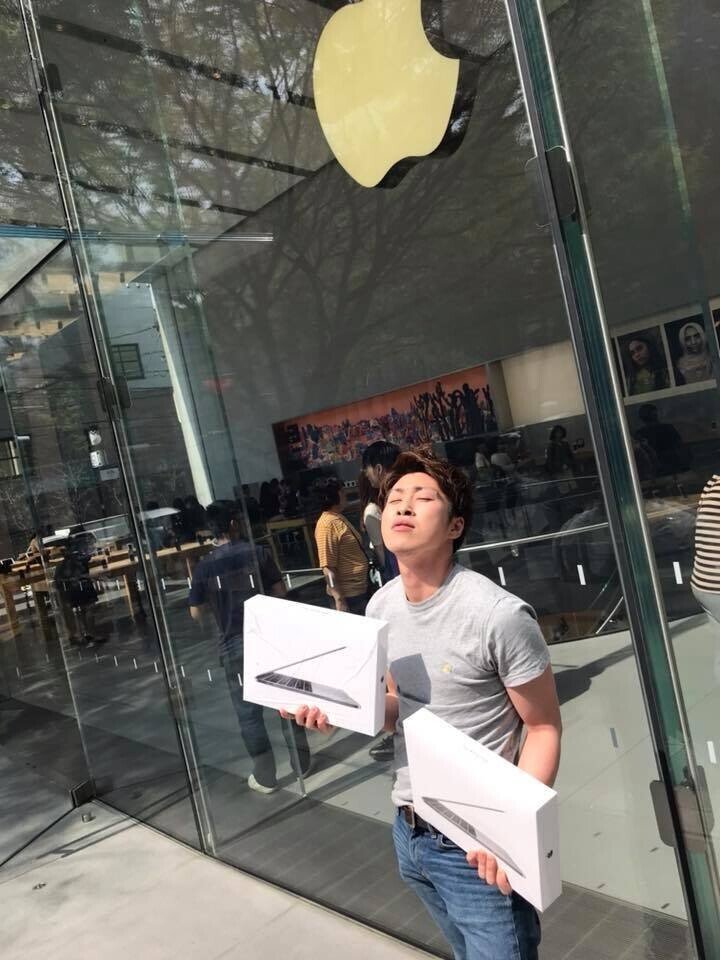

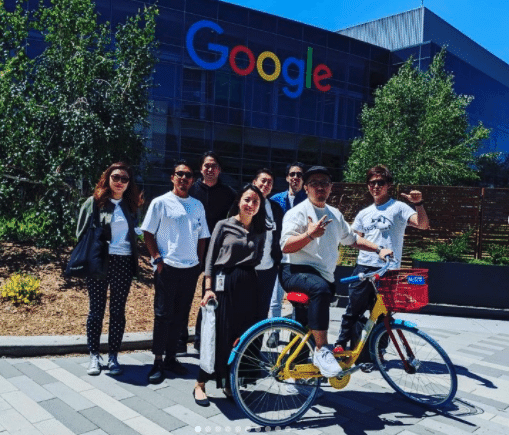

とりわけ、兄貴として慕っているGOの三浦崇宏さんと巡ったシリコンバレーの旅はいまもぼくの記憶に、思想に、強く刻み込まれている。

とりわけ、スタンフォード大学を訪れたとき、触れた空気から圧倒的なインスピレーションを授けられた。シリコンバレーから帰国してすぐに書いたnoteから、当該部分を抜粋してみる。

キャンパスに足を踏み入れた瞬間、敷地全体に充溢する“誉れ”と“誇り”の空気感を看取した。一言でいってしまえば、“スピリチュアリティ”に還元されるのかもしれないが、たしかに感じ取ったのだ。

キャンパスを歩く学生や関係者たちの顔つきが、明らかに違うことに僕は瞠目した。自信と誇りに満ち溢れ、ただただ“精神的に”前向きであり、嘘偽りなく、一回しかない人生を正面から受け入れきり、いま自分が未来に対してできることを語り合っている。ポジティブに、真剣に。

僕はたった二日間しかこのキャンパスに居なかったり、歩かなかった。それでも確かに感じたのは、未来の少なくとも一部分は、確かにこの場所を起点に形作られている、と。

スタンフォードで触れた空気は、そこからさらに一次元進んで、精神的な次元で僕に開眼をもたらしてくれた。人間の精神やマインドセットは、身を置く環境によって否応なく規定され、固定化される。たまたま裕福な家庭に生まれ、その天啓に与かる形で(強烈な寄付文化を背景に)スタンフォードへ進学する子息たちも少なくないだろう。

それでも、世界中から自分の意思で、たぎるハングリー精神だけを羅針盤に、この地へたどり着いた志高き学生が世界中から集結していることもまた事実だろう。そうした学生たちが世代を超え、スタンフォード大学で過ごした時間が、この場所には“ある種の空気感として”漂っている。

一面では、リベラルガチガチ、テックドリブン、表面的な多様性がない。それでも裏側では、“意思”と“使命”の共通軸によって分かちがたく結びついた精神が、時代を前へ進めようとしている。集合的な意思として。意思とは何か、使命とは何か。その場所へたどり着くために、意思をドライブし続けた覚悟は生得的なものなのか。そこにも環境の運命は無慈悲に、時に慈悲深く作用しているのか。どれくらい?

分からないことだらけの世界で、“空気感”という極めて非論理的で非合理的な気配に僕は畏怖を覚えたし、本当の意味での「多様性」とは何なのか。思い巡らせずにはいられない契機を預けられたのだった。

もうひとりの大好きな兄貴、徳谷柿次郎さんと遊び歩いたポートランド旅行も忘れがたい。ビール・ハードサイダー・ヴィンテージ雑貨・アート・発狂。柿次郎さんの旅には、何度同行させてもらったかもう分からない。日本にいたときには、気軽に飲みに行ったり、フットワーク軽く旅行に出かけられたのに、いまはケニアにいて柿次郎さんに会えないのが寂しくて仕方がない。酔っ払った柿次郎さんに、理不尽な説教をしてもらいたいのに。

日本にいる間は、しばらくは友人らと中目黒でシェアハウスをしていたけれど、自分の会社を作った前後からはずっとビジネスホテルで暮らす生活になっていた。原稿を集中的に書く場所としてホテルは優れていた。さながら毎日が執筆合宿のように。

だけれど、今から考えればそんな生活には「持続可能性」の欠片もなかったのかもしれない。大学生くらいから「ゆっくり錆びるより、一気に燃え尽きたい」と自分に言い聞かせながら、走り続けてきたきらいがある。

疾走を続けていれば、いつか息切れする。けれど、限界を超えてみないと、限界のゲージや、限界を超えて生じる痛みに気づけない。ほとんど前触れもなく、ぼくは倒れるのだけれど、その前に絶好調だった直前の話をしておきたい。

「ハッピー個人主義」の発明と、その功罪

だれも世界がある日、突然180度反転して、暗黒世界に自分が連れて行かれるとは思わないだろう。でも、そんな今日と明日はまったく違う世界になってしまうかもしれないことを誰も否定できない。交通事故に遭いたくてあう人なんていないだろうし、日本で初めてコロナに罹患した人は何を思っただろう。

ビジネスもプライベートもすこぶる調子がよかった。生活に不足しているものは何一つなかった。

ぼくは元来、なにかにハマると、とことんそれを突き詰めてしまう性格だ。その頃のぼくはあたかも自分がゾーンに入っているかのような感覚を持っていた。思考回転のスピードは日に日に増し、生産性の高い毎日をどうやったらもっとハックできるかばかりを考えていた。いまから考えると、あれは一種の“躁状態”にあったのだと思う。じゃあ、どんなルーティンで暮らしていたのか。詳しくは下記の記事に詳しい。

早朝の4〜5時頃には起床し、強度の高い筋トレをこなす(多いときには3個くらいジムを掛け持ちしていた)。それからマインドフルネスなり言語学習なり、読書なりの細かいルーティンが分刻みで決まっており、その全てをこなしてからやっと仕事に取り掛かるといった生活。日光を浴びながら、公園で昼寝をすることもしばしば。

そんな生活スタイルや習慣から派生して、その時々に思ったことを「#ハッピー個人主義」と名づけて積極的に発信していた。すると、興味を持ってくれた出版社からの声がけがあり、自著としては初となる書籍の制作も決まっていた。

たくさん食べて、たくさん筋トレして、たくさん勉強して、たくさん仕事して、たくさん遊ぶ。

— 長谷川リョー (@_ryh) July 12, 2019

なにかを得るために、なにかを諦めない。たった一度の人生を主体的に、プロアクティブに、享受し切る。ありがたく。

それが #ハッピー個人主義 だぁ!

会社のビジョンには「モメンタム」「コミットメント」「マッチョイズム」から成る三角形を掲げていたし、ハッピー個人主義の行動習慣としては「爆早起き」「ハード筋トレ」「マインドフルネス」の三原則を標榜していた。アッパー系が過ぎたというか、向かう先も定かではないのに、ただただ全力疾走で、一直線のトラックの上を駆け抜けていた。そのプロセスでどれほどランニングハイ状態だったのだとしても、いつかは倒れてしまう。立ち止まって給水を取ったり、ペース配分を考えることは不可欠なのに。

英語に「What goes up must come down(上にあがったものは、必ず下にさがる)」という表現がある。物理法則である重力に関わらず、あらゆる物事の行く末の真理を突いた言葉だ。例に漏れず、ぼくも落下していった、それも急速に。

『ハッピー個人主義』なる本を書き始めたのも束の間、「そんな荒唐無稽な話あるか?」と嘲笑されてもおかしくない。ある日突然ぼくはベッドから起き上がれなくなり、世界がいきなりブラックアウトした。でもそれが、人生のリアルなのだ。

世界がいきなり反転し、暗黒の底へ落ちる

はじめは何が起きたのか自分でもよく分かっていなかった。それほど大ごとだとも思わなかった。一時的に不調なのだと。だけど、そんな状態が来る日も来る日も続いた。日に日に「もしかしたら、これは自分が思っている以上に重大な事態なのかもしれないな」という嫌な予感が募っていった。

周りもすごく心配して、当時同棲していた彼女が「とりあえず病院に行こう」と何度もぼくに勧めた。だけど、まさか自分に限って「鬱かもしれない」なんてあり得ないと思っていたから、「大げさ」だよといなしていた。けれど、ベッドから起き上がれない、一日中なにをする気は一向に改善しない。むしろ、どんどん気持ちが塞がってきて、ネガティビティ・バイアスは連鎖的に増大していき、希死念慮にも似た最悪の状態にまで陥った(一度だけ、タオルに首をくくりつけそうになっていたことがあって、あのときが一番底に居たのではないかと思う)。

いよいよ会社のメンバーも心配して、さすがに病院に行かざるを得ないところまで追い込まれた。会社のメンバーに付き添ってもらい、とりあえず会社の近くにあった青山の心療内科で診てもらうことに。すると、重度の鬱の可能性があるとの診断が下された。そこから、薬漬けの日々が始まるのだけれど、ぼくの精神状態は一向に上向かなかった。

当時、会社としても個人としてもたくさんの仕事を抱えていた。会社の仕事に関しては、ぼく以外のメンバーでなんとか引き続き継続できるとして、個人で引き受けていたブックライティングの仕事が膨大に山積していた。これはもうどうしようもない。腹を括って、各関係先に事情を説明するとともに、謝罪の連絡を入れた。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいになったと同時に、自分が情けなくなった。けれど、心身ともにガス欠を起こしていたのは間違いがなく、どう転んでも仕事などできる状態ではなかったと思う。

会社のメンバーのサポートもあり、ぼくは当面の間、一切の業務から離れることになった。このとき、何よりもぼくの健康を第一優先に考えてくれ、かなり業務量には無理があったと思うが、すべてを一手に引き受けてくれた会社のメンバーには頭が上がらない。

ぼくは今ケニアでぶらぶらしているだけなんだけど、モメンタム・ホースのみんなが編集の世界で今日もビンビンに素晴らしい仕事をしていることに胸が熱くなる。チームで連帯したこと、会社を組成したこと、きっと意味はあったはずだ、と。

なぜ人々は発狂せず、正気を保っていられるのだろうか

一番、底にいたときは「死に方」みたいな物騒なことをグーグルで検索し続けて、一日が終わるのを繰り返していた。このときに必死でぼくのことを助けようとしてくれていた彼女や会社のメンバーには、いま思えば感謝の念が絶えない。だけれど、許してほしい。この底にいたときのぼくは、自分はおろか他者を慮る気持ちの一切が遠く彼方に葬り去られていた。理性や感情のセンサーが文字通りゼロになっていたのだ。

鬱になると、まず実践を推奨されるいつかのプロトコルがある。規則正しい生活をおくる、日光を浴びる、適度な運動をする等。もちろん、多少気持ちが上向いてきてからは、鬱に少しでも効き目があるという方法は試した。でも、一向に事態は改善されない。通院するたびに、処方される薬は重さが増したり、量が増えたりする。自分でも心配になってくる。周囲の勧めもあって、青山から中目黒のクリニックに変えてみることにした。中目黒のクリニックの先生は打って変わって、薬ではなく生活習慣の改善に重きをタイプの方で、治療の方針が根本から前回の先生とは異なった。

ひとくちに「鬱」とはいっても、病状や原因は千差万別だろうと思う。自分の場合は仕事でのストレスは一切なかったし、プライベートにおける人間関係もすべて良好だった。特定の「これ」と呼べる原因がまったくといっていいほど思いつかない。あくまでも予想に過ぎないけれど、アスリートがある日、自律神経失調症に悩まされているのをみると、もしかしたらそれに近いのではないかと思ったりする。燃え尽き症候群の変種というか。

前述したように、いきなりの鬱に襲われるまで、ぼくは人生のなかでも絶好調な期間を過ごしていた。多幸感に包まれていたし、いつもの数倍増しで思考のキレも感じていた。分からないけれど、エンドルフィンが異常値放出されていたのかもしれない。その反動として、精神的な原因ではなく、身体の方から鬱が誘発されたのかもしれない。人間というのは不思議なもので、自分の意識の及ばぬ次元で、言うなればホーリスティックなバイオリズムを刻んでいるのかもしれないのだ。

毎日、感じていた一番の不安は、何も心配がない元気なあの頃の自分に、もう二度と戻れないのかもしれない絶望だ。

むしろなぜ、他の人々は、社会は、発狂せずにいられるのだろうか。どうやって正気を保っているのか。不思議でならなかった。

カーテンの閉じ切った部屋で、暗闇の中、何日もベッドの中で過ごした。「このままじゃまずい」と思い、動き出しても、駅に向かう途中で座り込んでしまう。何をしようとしていたのか、どこに行こうとしていたのかも分からない。気づけば3時間くらい経っていて、結局は家に戻る。こうやって一進一退の日々が何日も続いた。

人生から捨象されるもの、零れ落ちるもの

会社のメンバーに付き添ってもらい、秋田の温泉旅館で療養に努めたこともあった。この場所はオバラさんの実家だ(ご両親には大変にお世話になった)。早寝早起きを心がけ、起床後はランニングをする。一日に二度は温泉に浸かる。こうして一ヶ月ほどだったか、様子を見たけれど、体調が上向くことはなかった。

今度は暖かい場所へ行こうということで、当時の秘書の子に付き添ってもらい、プーケットまで出かけた。ビーチを散策したり、プールサイドで日向ぼっこをしたり、なんとか本を読もうと試みたり。でもやっぱり、鬱は付きまとってくる。日本へ帰国後は、策も尽きたかな、と絶望の毎日だった。

鬱と診断されてすぐに実家に退避したものの、いつまでもここにいるわけにも行かない。実家を出てからはOYOを点々とする生活に。門前仲町を経由し、最後は西川口のOYOに住んでいた。一日中、家でYouTubeやNetflixを観る。昼と夜に近所のセブンイレブンに行く以外の移動をほとんどしていなかった。週に一度くらい、気が向いたときには、河原を何時間も散歩した。そうして何ヶ月も過ぎていった。「あー、終わったなぁ」と毎日、脳内で呟きながら。いま思えば、なぜ西川口を選んでしまったのか。正直、気の良い街ではない。

ここまで鬱になってからの経過について書き記してきたが、そのほとんどの記憶が欠落しているのが正直なところだ。今なんとか、朧げな記憶を引っ張り出しながら、文章にしている。

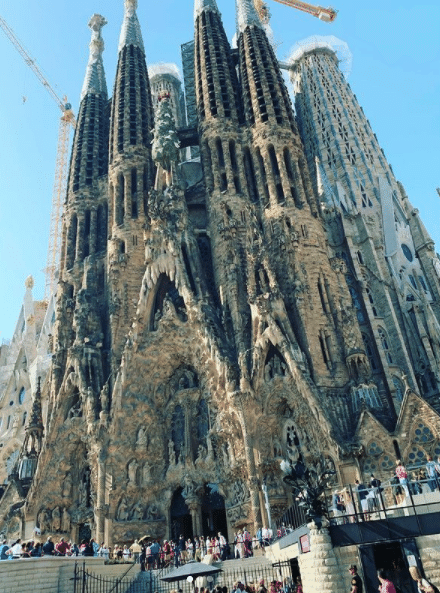

実は鬱の兆候が出始めた頃、彼女とスペインに旅行に出かけたことがあった。でもその前日にまったく身体が動かなくなっていて、意を決して「キャンセルしない?」と彼女に聞いたけれど、当然そのときは彼女もぼくがヤバめな病気だと気づいているわけもなく、引っ張られるようにしてスペインに飛んだ。

バルセロナやマジョルカ島を旅行したはずなのだけれど、本当にほとんどの記憶がない。雲散霧消してしまっている。どんな景色をみたのか、どんな料理を食べたのか、どんな会話をしたのか。一緒に行ってくれた彼女には申し訳ないが、このとき本当に体調が悪くて仕方がなかった。

人生は直線的でも連続的でもない。いくつもの記憶が捨象され、零れ落ちる。ごくごく僅かな思い出と感動だけが、奇跡的に残像し、ぼくの人生を形成していく。

セネカの『人生の短さについて』を読んでいると、人生の長さや濃さは、当人が思うより限定的であることにハッとさせられる。仮に80年間生きるとしても、人生は80年間ではない。自我を獲得し、世界の外側に目覚め、自身の手で舵を握り、進路を決めて、進んでいく期間は限られているのだ。

本が読めなくなる

ぼくは鬱になって希望はおろか、日々の行動を司どる意識さえ失った。スペインから帰ってきた後も、それまでのワイフワークであった読書や執筆が一切できなくなった。活字が頭にまったく入ってこないのだ。そもそも文字を観たくもない。映画だってストーリーを追えないから、どうでもいいYouTubeやテラスハウスのような頭を使わなくてもいいコンテンツをダラダラと観ていただけだ。「観て」いたというよりも、「見て」いたに近い。

それでも何度か本を読むことにトライしたことがあった。本を買っても買っても、最初の数ページをめくったところで、脱落してしまう。これが何度も続いた。けれど、数は少ないが、何冊かゆっくりだけれど通読することができた本もある。一番強烈な読書体験を与えてくれたのが『急に具合が悪くなる』だ。

この本は、哲学者・宮野真生子さんと人類学者・磯野真穂さんの往復書簡で構成される一冊。ある人の人生に降りかかる病や死は理不尽なものであったとしても、どうやってそれを受け入れたり、意味づけするのかは当人の意思や魂のあり様に依るところが大きい。ある日から突然のメンタル不調に見舞われた自分自身の心身状況にオーバーラップする部分も多く、一ページに何分もかけながら、味わうように二人の対話を飲み込んでいった。

もちろんとてもパーソナルな事情や背景は異なれど、坪井さんが経験した「日本語運用能力を失う」体験は、ぼくの「読めない」「書けない」病に限りなく近い苦しさがある。

のちに回復していき、いまではまたバリバリと文章を読むことも、書くこともできるまでになった。きっと、ベンジャミン・バトンのように、人生はシーソーのごとく、赤ちゃんと老人の間を行ったり来たりしながら、忘れたり思い出したりしながら、自分の芯を見つけていくのだろう。

闇の西川口から、ケニアへの逃避行

OYOとセブンイレブンを往復するだけの日々がただただ続いていく。曜日感覚なんかない。ソーシャルメディアも一切触れていない。開くアプリはNetflixとYouTubeくらいのもので、テラスハウスを湘南編から軽井沢までループし続ける。まさに廃人だ。

時はいつだって突然やってくるもので、ちょっとした「よっこらせ」の気持ちさえ忘れなければ、人生はどうにでも転がっていく。大学時代に仲の良かった友人とはZoomをつないで、定期的にお話をしていた(鬱になる前から、折に触れて近況報告をしていた)。自分のいまの窮状を話すと、彼は「気分転換にでも、ケニアに来てみたら?」と軽いノリで誘ってくれた。

正直なところ、「場所を移せば、何かがドラスティックに変わるかもしれない」というぼくの淡い期待は秋田やタイでことごとく裏切られていたから気乗りはしなかった。近所のセブンイレブンにご飯を買いに行くのさえ億劫なのに、どうやってアフリカまでたどり着けるだろう。「おお、行こうかな」と口にした自分を、自分自身が一番信じていなかった。

どうにか飛行機にさえ乗ってしまいさえすれば、あとはもうアフリカに向かうだけだ。引き返せない。逆にいえば、飛行機にさえ乗らなければ、いつだって引き返すことができる。友人との会話を終えた勢いそのままに、ビザの申請を済ませ、航空券を予約し、渡航の算段を整えた。コロナが猛威を振るう真っ只中、ぼくはケニアに向かうことになった。

成田空港に到着すると、かつて見たことのない光景が広がっていた。呑気に成田でラーメンでも食べるかと思っていたら、開いているお店がセブンイレブンだけだった。「いや、よりによってセブンイレブン...毎日食ってるわい...」という不満をぶちまけている場合でもないので、棚にかろうじて残っていたサンドウィッチとおにぎりを胃におさめる。搭乗の時間になっても、お客さんは指で数えられるほどのまばらさ。

ぼくが乗り込んだコンパートメントは、マジで搭乗客がぼく一人であった。人生後にも先にも、こんなことはもうないんじゃないか。

ドーハで飛行機を乗り継ぎ、ようやくナイロビに到着。アフリカ大陸に足を踏み入れるのも人生初である。迎えに来てくれた友人宅に着いたのは深夜であったが、朝まで語り明かした。

ちなみにぼくの友人は、ケニアでUberドライバー向けのカーファイナンスのスタートアップ「HAKKI AFRICA inc(ハッキアフリカ)」を経営している。

ケニアに生まれた彼が、またケニアに戻り、当地でビジネス開発に奮闘している姿をみると刺激を受ける。

ケニアで奮闘する日本人起業家たち

ケニアに来てから、先の友人の紹介ですぐに出会ったのが「AmoebaX」というスタートアップを経営する日本人起業家の河野邦彦さんである。

以前までの農業関連のビジネスから、現在は新しい領域でのビジネス開発に挑まれている。挑戦のフィールドは一貫して新興国だ。

出会ったときに、ちょうど河野さんは引っ越しのタイミングで、ぼくも特段やることがないので作業を手伝うことに。ぼくの人となりも素性もよくわからなかったと思うけれど、いきなり「一緒に住みますか?」と誘ってくれた。かくいうぼくの方も河野さんのことはソーシャルメディア上でしか存じ上げていなかったけれど、お言葉に甘えて居候させてもらうことになった(それから、現在に至るまでかれこれ1年近くお世話になっている。今では完全なるマイメンだ)。

ケニアに来たばかりの頃はやることもなく、HAKKI AFRICAやAmoebaXのオフィスに遊びに行かせてもらい、なんとなくデスクを借りてYouTubeを観るなり、なんとか時間を潰しながら過ごしていた。河野さんのマーケットリサーチに同行し、ケニアの沿岸部にある第二の都市“モンバサ”へも足を運んだりした。

このとき、両社いずれかのスタートアップを手伝わせてもらう選択肢もなくはなかったと思う。ぼくが頭を下げてお願いをすれば。ぼくとしては鬱から回復しつつある体感はあったけれども、周りからみれば決してそうとも言い切れなかったのではないか。厄介なことに、この病気は自分では判断がつかないのだ。なんとなく大丈夫な気はするけれども、その影はずっとついて回ってきていて、こべりついている感じが取れない。きっと、ぼくの友人も河野さんも、そんなぼくの状態を察していたから、軽く誘ってくれたけれど、最後の判断はぼくに任せてくれたのだろうと思う。

じゃあ、ケニアでどう過ごそうか。そんなことを考えていたら、ケニアで出会った別の日本人の方が「週末にカジノでも行きますか?」と誘ってくれたのであった。

カジノで出会った、中国人の師“ジェイソン”

カジノ自体はシンガポールで何度か行ったことはあるけれど、何かしらのゲームをプレイしたことはない。ルールがわかるのは、高校時代にアメリカでよく遊んでいたポーカー(テキサス・ホールデム)くらいのものだ。

カジノにはいくつかのゲームがあるが、ポーカー以外のすべてのゲームは対カジノ(胴元)であり、中長期的にプレイヤーが勝てることはまずない。一方のポーカーはプレイヤー同士のゲームであり(カジノはコミッションを取るだけ)、スキルさえあれば勝ち続けられる唯一のゲームなのだ。つまり、カジノ内で唯一期待値があるゲームと言える。

早速ポーカーをプレイしてみる。ナイロビ内にはいくつかのカジノがあり、行くカジノによって雰囲気や客層は異なるのだけれど、ポーカーをプレイするケニア人は少ない。ケニア人の多くは安く遊べるマシーンやルーレットにいる。ポーカーの場合、バイイン(テーブルに持ち込む最低額)が平均5万円ほどなので、とてもじゃないが手が出ない。ざっくりとケニア人の平均月給は2〜3万円ほどで、そもそも失業率が40%くらいと異常に高い。ポーカーをプレイするプレイヤーのマジョリティを占めるのが中国人で、他はさまざまな国のプレイヤーだ(ロシア、レバノン、インド、韓国、エチオピア、オランダ、スイス、アメリカ....日本人プレイヤーは限りなく少ない)。

なぜポーカーは飽きないのか。たまに考える。二度として同じ場面は訪れないから、意思決定に絶対的な正解がないから。今日始めたビギナーでも、世界チャンピオンに勝てるかもしれないゲームバランスがあるから。つまり経験・スキル・戦略を運と胆力が凌駕してしまうから。これほどまでにシンプルで美しいゲームが他にあるだろうか。(※ケニアでポーカーをやってみた人がいたら、ぼくがいくらでも案内できますので、ご連絡ください)

ポーカーそのものの面白さにも、すぐに気づいてのめり込んだけれど、テーブル上の国際色の豊かさにも魅了された。普段は出会わないであろう、さまざまな国籍のさまざまなバックグラウンドを持った人たちとのコミュニケーションの面白さにも取り憑かれた。それから毎日カジノに通うにようになった。程なくして、ポーカーテーブルで出会ったのが中国人のジェイソンであった(ケニアにいる中国人はみんな基本的に英語の名前も持っている)。

ケニアにいる中国人の多くは、どこかはぐれ者というか、粗暴なキャラクターの持ち主が多い。一方のジェイソンはケニアでは珍しく、見るからに知性派で、実際に話してみるとその教養の深さに驚嘆する。ポーカーひとつとってもその人柄がよくわかる。中国人プレイヤーの多くがギャンブルとしてポーカーを遊ぶのに対し、ジェイソンはあくまでも期待値や確率に則りながらも、セオリーも全て抑えている。ジェイソンは常々「ポーカーにはテクノロジーがある」という。

ポーカー終わりに食事を共にするようになった。そこでは、その日のハンドの振り返りや、局面ごとの講釈がなされた。また、ぼくらには読書好きという共通点があり、ジェイソンは若い時分から日本の小説に親しんできたという。

師事している中国人のポーカーのマスターから、緻密なロジックが学べるから読んでみなさいと薦められた松本清張の作品を読んだ。新聞で大賞を獲得した報道写真は、10万に1つの偶然の上の奇蹟だったのか。奇蹟が周到な計画と執念によってもたらされたものだったのなら?https://t.co/v33IUGetYy #ケ本

— 長谷川リョー (@_ryh) September 20, 2021

国籍や年齢を超えて、ただ純粋に人間に備わる普遍の知性の部分で共鳴し、同胞になり(ぼくはマスターとして仰いでいる)、悦びを分かち合えるのはなんと幸福なことだろう。

「知己を得る」とはまさにこのことで、ジェイソンと話をしていると、ポーカーのみならず、人生についてもたびたび大きな示唆を得られる。今では毎日行動を共にする仲だ。

ある日、ジェイソンがこんな話を聞かせてくれた。

幼少時代を毎日ともに過ごした同胞がいた。ときが経つにつれ、秀才だったジェイソンは学年を飛び級し、その友は落ちぶれた。けれど、後にジェイソンは大学受験に失敗する。反対に、落ちぶれていた友は中国トップの清華大学に合格する。そこからアメリカへ渡り、バークレーで博士号を取得。世界銀行などを経て、今は某国際金融機関(誰もが知ってるやつ)のナンバーツーを務めている。

中華料理をつつきながら、ぼくはジェイソンの昔話に耳を傾ける。何気ない日常には、あり得たかもしれない未来へつながる世界線が無数に散りばめられている。

ジェイソンが大学受験に失敗していなかったら?ぼくが鬱になっていなかったら?

外国人同士がケニアで出会い、国籍や年齢を越えて、友情を育むことはできなかった。人生の点と点のつながりを、あとから振り返るとき、偶有性が必然性と分かちがたく結節している奇跡の連続に、めまいすら覚える。

晴耕雨読、または“ポレポレ”に生きるということ

気分転換のために二週間くらい滞在する予定が、ケニアに来てから気づけばもう一年弱が経過している。最近のルーティンはこんな感じだ。

朝6〜7時に起きる。文章を書く。ジムでトレーニングする、サウナに入る。読書する。お昼過ぎにポーカーに出かけて、夜までずっとプレイする。帰宅してワインを飲む、河野家の皆さんと少し会話をしてから就寝する。

「天国と地獄はいつも隣接してるな」と思う。同じ場所に閉じ込められ、同じ人々に囲まれ、そこそこの金を稼ぐ。先週見た景色と、昨日見た景色が、今日も繰り返される。現実と夢がリンクしループするかのように、昨日と今日と明日がぐるぐると回転する。変わる幸せと、変わらない幸せと。

だけれど、ぼくは総じて幸せだ。将来の不安は尽きることがないし、お金だってそんなにない。毎日、頭痛の種は増えたり、減ったりする。だけれども、誰しもが人生や日常に抱えているであろう”地獄”があることを忘れてはいないし、なるべく自分の想像力が及ぶ範囲で、慮ろうとしている。これだけ忘れなければ正気は保てているのだろう。

知性の出発点は”無知の知”に他ならない。自分は「世界について、なにひとつ知らないのだ」と認める。ちっぽけなエゴを捨て去る。虚心坦懐に、謙虚さだけを祝いでいく。人と比べること、人に比べられてしまうこと、どうだっていい。世界の外側、他者が抱えるそれぞれの地獄への想像力さえ失わなければ。

ケニアの公用語のスワヒリ語に「ポレポレ(pole pole)」という言葉がある。意味としては、「ゆっくり、ゆっくり」とか「ぼちぼち行こう」といったニュアンスで、日常的にみんな口にする。さらにいえば、「急ぐと神の祝福を得られない」なんてことわざもあるらしい。たしかヨーロッパのことわざにも「ゆっくり急げ」なんかがあったと思うけれど、土地や文化を超えて、古くから言い伝えられるこうした言霊に宿る普遍性に耳を傾けることは、“人生の一回性の檻”に囚れているぼくにとっては必要なことなんだろう。

ケニア ポーカー発狂日記

ケニアに来てからしばらくして、ぼくは正式にモメンタム・ホースをクローズする意思決定を下した。

なにか仕事をするでもなく、河野家の皆さんの庇護のもと、ポレポレに生きていた。あっという間に一年が過ぎていきそうななか、いろんなことがあった。オバラさんの個人LINEに毎日送りつけていた日記を読み返すと、その出来事がどれも昨日のことのようであり、遠く昔のような気もするから不思議だ。ここでは、とある一週間の日記を引っ張り出してみよう。

【3月26日 河野家のこと】

思えば去年の11月にケニアに来てから、すでに4ヶ月も経ってしまった。なぜケニアにいるのか、そしてできればこれからも居続けたいのか。自分の気持ちや欲望を細かく砕いて観察してみると、もちろんポーカーに勤しみ、技術を磨き、生計を立てることのサバイバル性、アドレナリンを放出しながら毎日を生きることの愉しみは間違いなくあるだろう。

たがしかし、それ以上に気持ちの大部分を占めるのは、”河野家”の存在だ。これほどまでに汚れなくピュアで、事に臨み立ち向かい、温かみに溢れた人々を他に知らない。中でも一家の大黒柱である河野さんは、これまで出会った数多くの人々のなかでも、群を抜いて”encouragement”の人である。

周囲の人を鼓舞し、可能性を引き出し、折れることなく前進させる。自分の限界を自分で定めてしまいがちな、人間の性や弱さを直視しつつも、それを超えたときにだけ得られる果実の存在に気づかせてくれ、一緒に道を歩んでくれる。河野ファミリーのそれぞれについては、折に触れて、詳述していきたいと思う。

【3月27日 地獄を脱すると同時に、ロックダウンへ】

今月の収支はおよそ40-50万円に落ち着くと思っていた矢先、まさかの5日連続敗戦が続き、収支は一気にマイナスへ。たった数日で70万円を失うことになるとは(思いもよらぬ、と言えば嘘になるが)想定の域を超えていた。

ここまで負けがこむと、ポーカーが「メンタルスポーツ」と呼ばれる所以を肌身をもって感じることができる。深呼吸。改めて、ポジションごとのハンドレンジを頭に叩き込みつつ、焦りを押し殺す。集中に集中を重ね、「ここぞ」のチャンスまで息を殺して、機を待った。QJでフロップストレートが完成、89のツーペアを持っている相手から全弾を取ることができ、この日はひさびさに勝利で終えることができた。18万円のプラスは光明以外の何物でもない。

【同日 ロールプレイングゲームのような人生の真ん中で】

ポーカーをやっている最中、あるニュースがテーブルに舞い込み、プレイヤー達はざわついた。一向にコロナ感染が収まらず、明日からナイロビが再びロックダウンされるというのだ。

こうなると、カジノの営業にも当然影響は出るだろうと予測された。カジノのスタッフ達と話してみても、「最低、時短営業は免れないだろう」という。ただでさえ、いかに一日あたりの稼働時間を増やしつつ、時給を上げることができるのかが命題の僕にとって、一日あたりのプレイ時間が減少してしまうのはかなりクリティカルな事態である。「まあ、しょうがないよなあ」と思っていた矢先、その日のポーカーを終えて帰宅後、さらなる悪い知らせがWeChatに届いた。

「刚接到通知, 从明天起, 赌场关门停业45天,具体开门时间另行通知!」

明日から45日間、ナイロビの(カジノを含む)すべての遊戯施設が完全に閉鎖される、というのだ。「時短営業」であれば、ギリギリ我慢できたものの「完全閉鎖」はあまりにも事態として重い。

「ケニアを出る必要がある」と直感し、すぐさま国外の情報を集めるべく数人のポーカー仲間に連絡をとった。現在の自分の資金やナイロビという地理、カジノの営業状況を総合的に勘案すると、「隣国であるタンザニアに移動するのが有力なのではないか」と思えた。

実際、タンザニアのカジノのポーカーテーブルのマネージャーともコンタクトを取ることができ、なんのコロナ規制もなく毎日ポーカーが行われているという。ただし、タンザニアへ渡航するためにはPCR検査に加え、黄熱病の予防接種が必要となる。予防接種を受けてから10日間を空けなくては、実際の渡航ができないため、最短でもタンザニアへ移動するまでは2週間ほどが必要となる。ナイロビのカジノは明日から45日間は一切営業しないことが確定している。タンザニアに行くことは既定路線として、空白の2週間をいかに埋めることができるか。

もちろんこうした状況に頭を抱えているのは自分だけでなく、さまざまなポーカー仲間からメッセージが届く。「週明けから、北京レストランでプライベートポーカールームが開くらしい」。そう、アンダーグラウンドでのポーカーだ。当然、非公式のゲームであるため、警察に見つかれば一発でアウトだ。僕らプレイヤーも逮捕されるリスクが高いだろう。なにもしないで過ごすよりも、ポーカーをプレーして過ごすことの方が間違いなくベターではあるが、逮捕リスク、国外追放リスクは避けたい。

そこで浮かんだアイデアが未だコロナ規制の及んでいない、沿岸部にある第二の都市モンバサへ移動することだ。念のため、モンバサにいるポーカープレイヤーの友人に連絡を取ると、毎日ポーカーは行われており、盛り上がり具合も良好なので「来るべき」というのだ。しかも、もしモンバサへ移動するなら、明日が最終期限となる。週明け以降は、ナイロビから郡を跨いだ移動が一切できなくなってしまうからだ。早急な意思決定が求められるなか、ケニア滞在歴が長く、当地のポーカー事情にも精通した中国人の師に相談すると、

「1. モンバサのポーカールームがそこまで盛り上がってると思えない、2. 単独で行くと、グループに搾取される可能性がある」

などの理由から、とりあえずはナイロビにステイすることを勧められた。僕としても、師の意見には納得できることがありかつ、河野家を離れ、単独でポーカーだけに勤しむ生活はメンタルリスクがあることや、ジムでのワークアウトが習慣化してきたところだったので、なるべく生活リズムを保ちたい。悩んだ末、今回はナイロビに残留することにした。

自分の選択次第で、明日いる場所、ポーカーをプレーするテーブル、バンクロールの運命、ひいては生き残りそのものが左右される。ロールプレイングゲームをプレーしてるかのような、自分の状況に苦笑しつつも、「生きていること」の実存性を再認識するのであった。

【3月28日 出るな!メアリー】

そう携帯の電話帳に登録してある、彼女からの連絡が絶えない。僕がどれだけ既読をつけず、返信を返さなくてもだ。今日なんかは、鬼電が何度もかかってきて、WhatsAppではなくSMSで「Answer me」との悲痛なメッセージが届いた。

そもそもの経緯を軽く説明すると。ある晩、カジノを出て、門の前でUberを待っているときにメアリーと出くわした。メアリーはカジノで働くディーラーなのである。何度か顔を合わせたことはあったものの、ちゃんと話したことはなかった。その日、メアリーは家に帰るためのバスに乗るお金がない、と僕にお金をせかんできた。「これっきりね」と僕は200円を渡した。現金の持ち合わせがなかったため、M-PESA(Lineペイ的なもの)で送金。そこから僕の携帯番号を入手した彼女は、毎日のようにメッセージをしてくるように。

「Ohayougozaimasu」や「Ogenkidesuka」といった謎の日本語や、「今夜、家に行ってもいいか?」など。僕が一切返信を返さないのもお構いなしで、どんどんメッセージを送ってくる。

ある日、いつものようにテキサスホールデムのテーブルでプレーをしていると、ディーラーが彼女であった。その日は10万円ほど負けていたので心中穏やかでなかったのだが、最後のラスト2ハンドは(スタックがショートだったこともあり)気の知れたイラン人のプレイヤーとブラインドオールインすることになった。1回目のハンド僕は24オフでツーペアを引き、2回目のハンドは74オフでガットショットのストレートを引き、両方ともに豚ハンドで勝利。「トータルでは負けたけど、最後はマジでラッキーだったな」と思いつつ、帰宅した途端、メアリーから電話が鳴った。

「最後のオールインを2回とも勝てたのは、ディーラーである私のおかげとも言えるんじゃない?その分のチップが欲しい」。

僕は思わず絶句してしまった。「は?お前ありえないこと言ってる自覚あるの?」とは言わなかったが、「コイツはまじでやばいかもしれない」と考え直した。翌日、カジノのマネージメントにこのことを相談するか迷ったが、仮に彼女がカジノからレイオフされた場合の報復が怖く、まだカジノ関係者には言っていない。

【3月29日 Vaccination for Yellow Fever】

既述したように、ケニアを離れ、タンザニアに向かうには黄熱病の予防接種が必須となる。朝からどこで摂取可能なのかをリサーチ。こうした必要性の高い情報であればまだなしなのだけれど、ことケニアにおいてはGoogleが果たす役割・効力は日本のそれとは程遠く低い。

あらゆる物事がウェブ上に情報化され、整理された日本とは異なり、ケニアにおいては「だいたいの」事柄がウェブ上に存在しない。飲食店の類であれば、GoogleではなくInstagramを活用した方が、欲しい情報にたどり着けることが多い。黄熱病の予防接種に話を戻すと、いくつか接種が可能と思われる病院や施設に電話をかけたのだけれど、どこも繋がらない。こうなったら現地に行ってみるしかない、ということでまずは市役所へ。

ひさびさの市街への移動だ。通称「タウン」と呼ばれるこの中心街は、治安が悪いというか、僕ら外国人をターゲットにしたぼったくりの類が異常に多いので、用心が必要だ。市役所に到着したのはいいものの、市役所に入るためのゲートの前に長蛇の列。少なく見積もっても100人は並んでいる。とてもじゃないが、この長蛇の列に並ぶのは得策とはいえない。30秒ほど、辺りの状況を見渡し、すぐに作戦変更。「ナイロビ病院へ行こう」。路上のタクシーに声をかけ、病院へ。初めて訪れたが、実に立派な総合病院である。ただ、ケニアでもコロナのワクチン接種が開始したためか、黄熱病の予防接種どころではないといった状況であった。

この状況に対し、運転手が「それならば、ウィルソン空港へ行こう」と言い出した。以前に乗せた乗客が、ここで黄熱病の予防接種を打っていたというのだ。この時点で家を出てから2時間近く経っていた。空港に着くと、どうやら黄熱病の予防接種は受けられそうである。だがしかし、待合室には(いや、待合室には到底収まり切らない人々が外にも)溢れかえんばかりの人々が待機している。

やはり、大多数の人々がコロナのワクチン接種に来ているようだった。仕方がないので、Kindleを取り出し、読書をしながら気長に待つことにした。待つことに1時間半ほど、ようやく名前が呼ばれ、予防接種を受けることができた。摂取が終わると、その証明書となるイエローカードがもらえる。元来、このイエローカードは10年毎の更新が必要であったのだが、どうやら数年前より一回の接種で生涯有効と規定が変わったそうだ。今回はタンザニアへ行く目的があるが、生きていればいつか必要になるかもしれなかったので、なんだかお得な気分だ。日本であれば3倍ほどの費用がかかるが、ケニアであれば4000円ほどで済む。あとは10日間の経過を待ち、タンザニアのビザを申請し、フライト前にPCR検査を済ませれば渡航準備完了のはず。

空港のクリニックを出ると、さきの運転手がまだそこにいて待っていた(決して、頼んだわけではないのに)。せっかく待ってくれていてくれていたので、そのまま乗車し、帰路へ。到着するなり、僕が想定していた3倍ほどの料金を要求してきた。「うーん、ちょっと高すぎないか?」と僕がこぼすと、彼は「1時間半も待っていたんだから当然だろう」と返してきた。「いやいや、別にこちらとしてはUberとかBoltとかアプリを使えば、すぐに運転手は見つけられたんだから」というと、彼は「ハハハ」と笑いつつ、ぐうの音も出ない様子であった。僕はこの手の価格交渉の時間が不毛で嫌いなので、彼の提示した額をそのまま払ったけど。

ケニアで生活をしていると、こうした「ん?え?」みたいな場面に遭遇することがとても多い。よくあるのは、300円払ったドライバーが「今度からは、同じ距離で200円でいいから、定常的に自分を使ってくれないか?」といった持ちかけだ。これは一例にすぎないが、彼らの行動原理に通底するのは《GIVE&TAKE》ならぬ、《TAKE&GIVE》だ。そう、GIVEとTAKEの順序が完全に転倒しているのである。日本人的発想からすれば、まず先にGIVEがあるから、そこから先の発展可能性や関係性の機微があるのではないかと考えるので、彼らの行動に真の意味での合理性を見出せない。だからこそ、数少ないGIVEから行動できるケニア人と出会うと嬉しくなる。

【3月30日 ナイロビ中国人コミュニティのボス「ティム」】

昼ごろ、ポーカーの師である中国人のジェイソンから電話が鳴った。どうやら、アンダーグラウンドでのポーカー開始の準備が数日内に整うだろう、とのことだった。アンダーグラウンドでの開催のネックになるのは、言うまでもなく警察の取り締まりである。こうした場合に関わらず、ケニアにおいてあらゆる物事を円滑に進めるためには、警察側との事前/事後の入念な握りが必要だ。

逆に言ってしまえば、大抵の物事は(違法度にもよるが)いわゆる賄賂が解決してくれる。かくいう僕も、ケニアに来てから二度ほど瑣末な事柄で逮捕されかけているが、罰則金(十中八九、警察個人の懐に収まっている)を払い、難を逃れている(ある意味で、全然逃れていない)。

今回ネゴシエーションを進めているのが、ナイロビにおける中国人コミュニティで一番の権力を保持する男・ティムである。ティムと出会ったのは、トップスターというカジノのポーカーテーブルだった。「歳はおそらく僕と同じくらい。なかなかアグレッシブなプレイヤーだな」くらいに思っていた。あるとき、僕の師であるジェイソンが彼のことを「ボス」と呼んでいたので、「どゆこと?」と尋ねると、ティムその人がトップスターカジノのオーナーであり、ナイロビ中国人コミュニティの統括者だというのだ。

ティムはカジノの他にも、チャイナタウン全体の権益の管理者であり、中国にも複数の会社を持っているという。こりゃ、たまげた。だって、ほとんど僕と変わらない年齢の若さであるから。ティムは中国人らしからぬ(と、言ったら失礼だけれども)独特の清潔感と紳士性がある男だ。いずれにしても、そろそろポーカーが打ちたくて疼き出しているので、無事に開催されることを祈るのみである。

【同日 タンザニアへの準備を粛々と】

昨日、黄熱病の予防接種は済ませた。この調子で、できる準備をサクサクと進めていく。まずはビザの申請に必要となるフライトを抑える。ナイロビから目的地のダル・エス・サラームまでは、飛行機で2時間ほど。来週の金曜日に出発することにした。滞在期間はざっくり一ヶ月。ケニアのビザをオンラインで申請する際は手こずったのだが、タンザニアのビザは一発でするりと申請することができた(おそらく数日内には承認されるだろう)。

やや悩ましいのが、当地での宿泊先である。カジノの状況が見えないため、なるべく経費は低く抑えたい。一方で、やることは基本的にポーカーのみなのでカジノの近くが望ましい。カジノの真横にあるホテルが1泊5,000円。一か月まるまる宿泊するとなると、10万円を超えてくるので、やや高い。1日少なくとも5000円をポーカーで稼げれば、なんの問題もないのでは?と考えると、その通りではあるのだが、日々のポーカーに取り組むにあたり、こうした足枷というか最低目標はメンタル面に悪い影響をもたらしかねない。Airbnbでもいくつか良さそうな部屋が見つかったが、とりあえずはまず、このカジノから一番最寄りのホテルを3日ほど予約してみた。まずは数日、カジノの状況や街の雰囲気をみながら本格的に長期滞在する場所を模索しようと思う。

一点、懸念となるのが、タンザニアへ渡航したと同時くらいに失効するケニアビザについてである。ケニアに来てから、すでに二回ほどビザの延長をしている。そうなると、一度ケニアから出国しない限り残りの延長の残期間は二ヶ月ほどとなる。今回タンザニアへ行くので、おそらくもう一度新規のビザを申請し直すことになるかと思う。こうした煩雑なビザ周りの手続きについては、ナイロビの移民局の受付にいたペニアという女性に相談することにしている。実際の実務作業も数千円を支払えば代行してくれるので重宝している。明日電話をかけて、最良のオプションは何かを聞いてみたい。

【4月4日「運」で片づけないこと】

ケニアが雨季に入ったようだ。日本ではそうそう体験しないレベルの豪雨が断続的に降り続く。定刻の7pmとなり、今日もチャイナタウンへ。ある日本人の方も同席したり、ラッキーエイトというカジノで毎日一緒にポーカーをしていた韓国人おじいちゃん、通称”チェアマン”も来た。

ここ数日とはまた若干異なるメンバーでのプレー。日本人の方はキャッシュゲームをプレイするのがまだ四回目とのことで経験が浅く、たしかに随所に改善点がみられた。その都度一緒に軽くディスカッションしながら、瑕疵を潰していく。

まずは、いわゆるハンドレンジ表通りの参加を徹底する。バリューターゲットを意識する、逆に相手はどんなバリューに対して打ってきているのかの想像を常に巡らす。意思のない中途半端なベットはしない。などなど、初歩的な事柄をひとつずつ実践を通じて身につけてもらう。たとえば今日、僕とこの方のヘッズアップでこんな場面があった。僕がK,10持ち。フロップ10,10,3。ターンにA、リバーはラグ。フロップからトリプルバレルをガッツリ打たれたのだけれど、ターンで僕がコールできた時点で僕が10かAを持っていることを想定しなくてならない。フラッシュやストレートといったドローもなかった。結果、この方はK,K持ちだった。

基本の基本であるが、自分のハンドではなく相手がどんなハンドを持っているのか、もう少し詳しく言えばどんなハンドレンジでプレイしているのかをギリギリまで考え抜いてプレイする必要がある。結果的に、この方は15万円ほど負けてしまったが、ポットを落としたひとつひとつの原因を突き止めながら、仮説を立てながら、同じ過ちを繰り返さなければOKである。考えてみれば、僕も3〜4ヶ月前に同じようなミスで、大きな勉強代を払った。

「ポーカーは運のゲーム」と考えているうちは、思考や学習に頭が回らないので、勝てるようにならない。間違いなく言えるのは、一人で孤独にプレイするよりも、一緒にハンドやプレイを振り返れる同志がいた方が成長スピードは断然に上がる。

【同日 ジェニーの弁護士を退場させる】

僕がちょっと狙っていた、中国人のジェニーが弁護士だという新しい彼氏を連れてきた。ジェニーはプレーしていなかったけれど、テーブルでいちゃつく二人に若干僕はイラついていた。彼と僕の間にちょっとしたインシデントが起きる(まあ100%こっちが正しいんだけれど)。

リバーでKフラッシュを完成させた僕は、ブラフインデュースも企図して安めのベット。それに対して彼は、一番大きなチップである1万円のチップを一枚ポンとテーブルに投げた。言うまでもなく、このとき彼は「レイズ」と発声しなければ、コールとなる。彼は何も言わなかったので、僕は自分のカードをショーした。

そうしたら、「は?俺レイズしたんだけど、お前何やってんだ?」と。当然、こっちも「は?」となるわけである。レイズされていたら、確実にこちらもレイズし返している局面である。この場合、ディーラーも良くない。コールなのか、レイズなのか確認する必要があった。韓国人おじいちゃんの強い進言もあり、結果的に僕がポットを取ることになったが、なんとも胸糞の悪い出来事である。

そのあと彼は若干ティルト気味になり、僕はフロップナッツフラッシュで彼を飛ばした。彼はとうぶん来なくなるだろうな。あまり望んだことでもないけれど、この日はこの日本人の方から大部分を奪取して、+12万円のフィニッシュだった。このまま勝ちが続くようであれば、「わざわざ週末にタンザニアに行かなくてもいいのでは?」といった考えもよぎらないこともない。ギリギリまで様子見しよう。

家族じゃない家族 <河野家の話>

日記でも触れていた河野家の話をここでもしておきたい。既述したように、ぼくはケニアにたかだか二週間ほど滞在して、日本に帰る心算だった。ぼくが今まだこうしてケニアに留まっている理由は、河野家を抜きに語り得ない。

ともに起業家である河野夫妻、赤ちゃんのジュアちゃん、奥さんのリエさんのブランド「RAHA KENYA」で働くナミホさんとリホさん。ぼくはこれほど裏表がなく、純真で、真っ直ぐな人たちに囲まれて生きたことがない。

心理的安全性は循環する。「守られている」と思うから「守りたい」と思う。

強くしなやかに生きる女性たちに囲まれ、そのポジティブでエネルギッシュな波動を受けながら、ぼくまでも健やかに生きられている。

学生同士のシェアハウスとはまた違う、大人になってから家族じゃない家族のように暮らすこと。きっと離れ離れになったとしても、ぼくはいつまでもこの日々を忘れない。

全て投げ打ち、やりたいことも見つからず、ただ訳も分からなくケニアにやってきた。

— 長谷川リョー (@_ryh) September 18, 2021

惜しみない愛情を注いでくれたり、何者でもない自分を引っ張り上げてくれた人たち。失望させてしまった。

ケニアで出会い、家族のように受け入れてくれ、共に暮らしている河野家の皆さん。

ふとHOME聴いたら涙が。 pic.twitter.com/cYZDkXNbmN

性奴隷からみる、孤独の所在

ケニアに到着してから、今の今まで基本的に河野家に居候させてもらっている。ただ、ひとつの例外を除いては。あるとき、河野家をコロナのパンデミックが襲ったことがあった。PCR検査の結果、ぼくだけ奇跡的に陰性だったため、別の場所で隔離をする必要性が生じた。

ポーカーテーブル上の雑談のなかで、このことを話した。「かくかくしかじかで、ホテルを探さないといけない。どこかいい所を知らないか?」と。

すると、同卓していた中国人マダム(実際にみんなから“マダム”と呼ばれているので、以下でもこの名称で話す)が「じゃあうちに住めばいい」と好意で手を差し伸べてくれた。

マダムの家はぼくの行動圏のすぐ近くにあったので場所の都合もいい。お言葉に甘えて、しばらくお世話になることになった。この先に苦難が待ち受けているとはつゆ知らず。

かれこれぼくは一ヶ月弱、マダムの家のお世話になった。詳細は割愛するが(するしかないが)、この共同生活の間、“性奴隷”というと大げさなのだけれど、マダムもパワーの支配下に墜ちていった(察してください)。ぼくのなかでの恐怖心は日に日に増していき、一刻も早く河野家に逃避したい欲求が募っていった。

ある夜、マダムは酒に溺れていた。ぼくがベッドで眠っていると、ぼくが応えることのできない要求をしつこく懇願してきた。ぼくがやんわり断りを入れると、ヒステリックモードへのスイッチがオンとなり、泣き叫びだした。ぼくがいよいよやばいなと思ったのは「You die, I die」と吐き捨てられたときだ。深夜というか朝の3時頃、マダムの強硬な制止をどうにか潜り抜け、ぼくは河野家へとどうにか戻った。

すると、その日の午後、マダムからWeChatに連絡がきた。「お金を払うから、毎日そばに居てほしい。仕事として考えてもらいたい。給料はそちらの言い値をいくらでも払う」。もちろんぼくとしては、そんなお金を受け取るわけにはいかない。お金よりも、河野家で過ごす日々の方がよっぽど大事だ。

断り続けても、マダムからの連絡が途絶えることはなかった。「お金がいくらあっても、わたしの孤独が癒えることはない」と悲痛なメッセージをぼくに送り続けてくる。

ここでもまた、人それぞれが内に抱える地獄への想像を巡らせることになる。ぼくはまだ31歳だから、こんなに奇天烈な生き方ができているだけで、自分が年老いたとき、ケニアでひとりぼっちだったなら?

自由は孤独と責任を伴う。

どうしてぼくらはみんな、鬱になってしまったのか

走馬灯を自己演出するように、駆け足で、人生の物語を言葉に変換し、書き連ねてきた。恩師に出会い、英語を身につけ、最初に世界への扉を開いた。日本を飛び出すと、世界の友人たちに出会った。初めて渡ったアメリカで生涯の友を得た。ひとりは、すでに紹介したメキシコ人のマリーシオ。もうひとりの女性はドイツから来ていた留学生のヘレナ。

正式に付き合う彼女だったのかは分からないが、高校時代のパートナーだったヘレナは今ドイツで医者をやっている。ぼくが自分の人生を歩み、世界中で出会った多くの人々のなかで、彼女ほど眩しい輝きを放つ知性を持った人を見たことがない。

彼女と話していると、自分が恥ずかしくなるくらい、自分の無知さ加減に嫌気がさした。もっともっと広く世界を知らなくてはならないと、襟を正された。今度また彼女と会ったとき、胸を張っていられる自分で居たいと、日本にいても世界のどこへいても、彼女の姿が心の中に浮かぶようになった。

つい最近まで、彼女もまた同じタイミングで、ぼくと同じく鬱病に苦しんでた。高校時代を、ともに外国からやってきた留学生として過ごし、友情を育み、それぞれ母国へ帰った。それから、それぞれの時間が流れていった。

出会ったのはもう13年も前なのに、今でも国をまたいで、連絡を取り合い、お互いをケアする、恋人でも親友でもない、支え合う関係で居続けられている幸せは、どれだけの富を積んでも手にすることのできない僥倖だろう。

ケニアで毎日ポーカーに励むぼくの姿をみて、彼女は微笑みかける。直近のやりとりで、こんな言葉をかけてくれた。

「(いまケニアで起こっている)人生の変化があなたの出自や育ちからどれくらい、あなた自身を解放したのか分からない。けれど、あなたから話を聞く限り、あなたはいま自身のやり方で人生を生きている。とても美しいことだと思う(I don’t know to what degree your life changes meant emancipating yourself how you were raised/where you are from, but from what I hear it sounds like you’re doing it your way these days and that is beautiful.)」

そして、もうひとりの親友マリーシオともつい最近、Zoomで何時間も話し込んだ。ここ数年、ぼくが辿った境遇を話すと、彼もまた現在進行形で軽い鬱病に苦しんでいることを告白してくれた。

彼もヘレナと同じく、飛びきり優秀な人間だ。どこまでも実年齢に先行し、ませた大人のように社会の仕組みや歯車の回り方に目を向け、機制をハックする方策を思い浮かべてしまう。だけれど、生きていれば綻び、躓きはどうしても生じる。行く末を阻む。

ヘレナが鬱に苦しんでいることを知った数日後、マリーシオもまた、同じ病に苦しんでいることを打ち明けてくれた。13年前、アメリカはオハイオの片田舎で同じ時間を過ごした外国人留学生(日本・ドイツ・メキシコ)ぼくらは、時空間を超えて、いまこの瞬間、それぞれの場所で、同じ閉塞感に頭を抱え、未来を憂い、自らの針路を案じているのであった。どうしてぼくらは同じとき、鬱になってしまったんだろう。

それぞれの場所に根を張り、なんとか踏ん張りながら生きる今。ぼくらは現在地を確認し合う。抱える傷が決して宿命づけられたものではなく、同じ痛みを共有していることを確認し合えたのなら、その先に待っている希望の話だってできる。

ぼくはマリーシオとの久々の会話を終えた翌日、彼が勧めてくれた『

生き抜くための12のルール 人生というカオスのための解毒剤』を早速読み進めていた。「秩序と混沌」を軸に、古代の神話の構造や箴言にヒントを得ながら道徳や倫理を語っていく。本著は「あなたの最善を願う人と友達になりなさい」と説く。

人は弱い。でも、弱いからこそ強くなれる。「自分はこれだけ、あれだけ、してあげたのに」「貴方は、君は、これだけしかしてくれない」と愛の欠損を嘆くのではなく。まず第一歩を自分から踏み出し、プロアクティブに動けると、対峙する他者の所作や細部の背後にある、愛あってこその行動や動作に想いや感覚が働く。自己と他者が相互に、そんな関係を切り結べたのなら、これからの人生も諦めずに、生きられる、生きていこうと思える。

一冊の本を作るように生きること

ある日、ぼくの最初で最後の弟子であるオバラさんが、ぼくにこんな言葉をかけた。

「リョーさんは、一冊の本を作るように生きてるよね」

ぼくは常々、オバラさんと仕事をするときに「一冊の本を作るには絶対的なコンセプトが必要になる」と伝えていた。逆にいえば、コンセプトがあれば本は作れる。

では「コンセプチュアルに生きる」とは何か。

ぼくがいま日本から遠く離れたケニアで、日々を晴耕雨読的に生きながら持っている仮説がある。

それは「パラダイムの外側で生きる」ということだ。

ぼくがここでいうパラダイムとは、いままで自分が見たもの、聞いたもの、その集積からなる“世界の内側”である。

会社員、フリーランス、起業家。社会がなんとなく用意してくれている器なんてどうだっていい。日本社会だろうが、ドイツ社会だろうが、メキシコ社会だろうが、全員が一回目の人生を生きている。

だれひとりとして、世界の外側を完全に見渡すことはできない。けれども、世界には外側があることを知り、知ることで、考えたり、動き出したりすることはできる。

ケニアに来てから、世界は”知らない”で溢れている当たり前の事実に日々思いを巡らせるようになった。自分の知っている世界の内側に閉じこもっていたくない。世界を相対化する技術は、想像力を育むことに直結している。

アフター・ハッピー個人主義

人は意味を求める。ご飯を食べ、排泄をして、眠るだけの人生には絶望してしまう、発狂してしまう。

ロシアのシベリアで行われていた有名な拷問がある。一日中スコップで穴を掘らされる。翌日には、自分が開けた穴に、今度は砂を入れて埋め直す。この繰り返しをさせられる。人は意味のなさに耐えることができない。

じゃあ、意味のあることとはなにか?

生きる意味とは?

仕事をする意味とは?

誰かを愛することの意味とは?

意味に意味があるかは分からないけれど、この世に意味のないものはない、必ずなにかしらの意味がある。意味は主観的なもので、一意的な正解はない。人生は意味の塗り絵なのかもしれない。

人・旅・本を通じて、たくさんの絵の具=新しい世界の見方を手にしていく。自分だけのキャンバスに、どんな色を塗りつけていくか、それは競争ではなくて、創作なのだ。

ぼくは今、ただ自由にご機嫌に、気持ちよくハピネスを追求したい。

自分の肉体・精神に根ざしたハピネスに関係のない、外在的なdoing/beingは忘れる。とことん、内在的なbeingだけを見つめる。どう在りたいのかを考えたい。

不安をかき消すのは、直感・仮説・移動・行動・実験を、たゆまず繰り返すこと。最悪なのは「悩む」ことだ。

人生は砂時計だということを忘れない。

オバラさんの座右の銘に「天は自ら助くるものを助く(Heaven helps those who help themselves)」がある。

とてもとても正しいと思う。

ぼくの好きな言葉「世界はやがて君を見つけ出す」との通奏低音を感じる。

世界はやがてぼくを見つけ出すのかもしれないが、ぼくはまず「世界を知らな過ぎる」ーー。

この絶望的な真実にこそ、希望が溢れている。ケニアでそんなことに気づいた。

ぼくは長らく鬱に苦しんでいた。すべての意欲が失せ、生きる気もなくした。

比喩的にいえば、あのときぼくは「死んだ」。

けれど、「死んだ」からこそ、マズローがいう欲求5段階説を全部飛び越え、いま自分の周りにいる人の幸福へ目が向くようになった。無我になり、新しい世界の見方ができるようになった。

ぼくはまだ死ぬ前、初の自著となる『ハッピー個人主義』を執筆していた。いきなりの鬱に見舞われ、プロジェクトは頓挫し、出版社の皆さまには多大な迷惑をかけてしまった。

死を乗り越え(そう思いたい)、ケニアで「ハッピー」の意味を問い直し、相対化し、想像を膨らませ、生きている今こそ、この本が書けるのかもしれないと思っている。

✳︎✳︎✳︎

こちらのnoteの続編とも言うべき有料マガジンをスタートさせました。メンバーシップ(月額980円)に入っていただくと、過去記事が全て閲覧できます。

ケニアで無職、ギリギリの生活をしているので、頂いたサポートで本を買わせていただきます。もっとnote書きます。