ーどうして戦争で、人は人を殺し殺されるのかー『同志少女よ敵を撃て』『戦争は女の顔をしていない』なぜか同じ日に、二つの本を読み終わった、わたしの答えは出ない。

『戦争は女の顔をしていない』(スヴェトラーナ・アレクシェービチ作 三浦みどり訳 岩波現代文庫)を手に取ったのは、2020年一昨年のこと。

特に理由は覚えていない。多分ネットのツイッターやなんかで推薦されているのを見たかしたんだろう。本屋で見かけて購入したまま、積読の時が過ぎていた。

ロシア、プーチン大統領による隣国ウクライナ侵攻が始まったのは、2022年2月24日。すでに3ヶ月前。現代社会でも「主権国家間の侵略戦争が起こるのか!?」と世界中が騒然となったのだったが、実際には、21世紀の現代にあっても戦争は絶え間なく存在する。

しかし、日本にいるわたしたちが知っているそれは「紛争」と呼ばれ、イスラム原理主義のテロリストとの戦いだとか、少数民族への弾圧だとか、アフガニスタンもシリアもパレスティナも、アフリカ諸国でも、どんなに爆撃され、どんなに弾圧され、たとえ数万数百万人が殺されても、難民が溢れても、それを「戦争」とは呼んでこなかったし、何よりもわたしたちのほとんどは、それらの「紛争」について、わずかばかりの関心も持たず、要するに「他人事」としてしか感じてはこなかったのではなかったか。

なのにロシアがウクライナへ侵攻を始めた瞬間から、日本のテレビは連日連夜「戦争が始まりました!」と報道を続ける。ほとんど「自分事」のように。どうしてだかわからないが、戦況は事細かに具体的にウクライナからもロシアからも届けられ、まるで戦争の実況中継だ。といってテレビには残酷だろう殺された人々の姿は消され、血痕も見えなくされ、壊れた街の残骸だけが映る(「お茶の間で見ても良い戦争」なんてものがあるんだろうか?)

自分の日常は、ほとんど変わらず(物価だけが上がっている)「戦争」の只中にいる。「プーチンは酷い!」「戦争をやめろ!」と呟いたり意見したりしながら、わたしの中には、歪んだような違和感、もやもやが胸の中に広がり続ける。

どうしてロシアとウクライナは戦争をしてるの?

テレビの中では盛んに説明されるが、実感はできない。そしてまたどんなに事細かにわかりやすくロシアとウクライナの関係や戦争の構造、背景を説明されようとも、たとえ、その説明自体は、理解できた、としても。

わたしには、全く理由がわからない。

なぜ彼らは殺し合うのかーいや「殺し合わなければならない」のかー

わかる人いますか?

ロシアの侵攻から約2ヶ月後、5月12日(とfbに書いてあった)積読の箱の中から『戦争は女の顔をしていない』を取り出した。

1ページ目をめくってすぐに、自分で驚く。

この本が「戦争と女性の本」だとは思っていたけれど「第二次世界大戦におけるソビエトとナチス・ドイツの戦争の話」だとは知らなかった。

ていうか、ソ連とドイツって戦争してたの?

今を去ること40年以上前、北海道立稚内高校在学中に『9人の乙女』という劇を見た。1945年8月15日ー敗戦の日ーを過ぎた後にソ連軍が稚内に進行。突端で通信士をしていた若い女性9人が捕虜になるのを恐れ、青酸カリで自決したーという実話を元にした演劇だった。

わたしの中の「第二次世界大戦のソ連」とは、そういう感じでしかなかった。そういう感じって、連合国側で戦勝国であるのみのイメージ。

『戦争は女の顔をしていない』は、稚内で「9人の乙女」たちが、命を落としていくことになる同時代に、ソ連で実際にドイツとの戦闘に参加していた女の子(という年齢)だった人たちのインタビュー集だった。

「祖国のために」「ソビエト共産主義の革命達成のために」女の子たちが自ら志願して前線に立っていく。それくらい強固な革命教育がされていた。看護師や食堂の仕事をする「銃後の女」だけではない、頭を刈り上げ、軍服を来て、あるものは狙撃兵に、あるものは歩兵に、パイロットに、少尉や中尉にすらなる。本物の「軍人」としてソビエトの少女たち、若い女たちは戦争に参加して、ドイツ兵と戦い、人を殺し、殺される場所で、血みどろになり、地獄を見ながら、生き延びた果てにー

ナチス・ドイツに勝利し、戦争が終わったのち、革命国家ソビエトの歴史から彼女らの存在は、消されてしまう。命をかけて戦ったのに、男たちは表彰され栄誉を与えられ恩給を受け、英雄として堂々と生きていくのに。女のそれは「女のくせに戦場に行った女でないもの」=「人ではないもの」として扱われる。だから彼女らの多くは、戦争に行ったことを隠して生きていた。名誉は、剥奪され、大半は結婚もできず、名もなきまま…そんな一人一人の現実を作者は拾い上げ、言葉に綴った。

ペレストロイカでソビエトの体制が崩れるまで、許されなかった言葉たちが発刊される。それは、存在を許されなかったー存在しないことーにされていた「女の顔」が、忽然とそこに存在し、現れたことを意味する。

わたしは、そんな現実が、この世界にあることを想像したこともなかった。一冊の本によって、自分の中に固定化されてきた<世界>が転換されていく、もう昨日まで知ってた<世界>じゃなくなる。という体験は、たまにはあるけど滅多にはない。

5月18日 本を読んでいる間に、一本の映画を見た。

『親愛なる同志たちへ』アンドレイ・コンチャロフスキー監督

(これまた無知でしたが、監督は84歳ロシアの巨匠だそうです。)革命後、戦争に勝利した後、1962年のソビエトに生きる一人の女の話。

1962年は、わたしの生まれた年。育った家の本棚には「資本論」や「マルクス・レーニン主義」の本が並んでいた。ドフトエフスキーもチェーホフも『橋のない川』もあった。そういう時代だったのです。

とくに日本では、70年安保運動、全学連の革命闘争敗北以前で、純真に社会主義や共産主義が「人々を幸福にする思想」と信じられていた頃だと思う。

主人公のリューダもまた純真に祖国を信じ、指導者スターリンを信じていた。そして同じくソビエトを労働者の国、国民は平等の権利を持つ国と信じる人々による労働闘争から、1962年「ノボチェルカッスク事件」は、起きる。賃金を上げよと工場に抗議する労働者にソビエト軍が発砲し、多くの死者を出す。実際に発砲したのはKGBだったとか陰謀画策に翻弄されながら、スターリンを信じていたはずのリューダの<世界>もまた壊されていく。事件は、当局により「全くなかったこと」にされていく。

ソ連邦が出来上がる前、革命戦争は過酷を極めていたーこともわたしは知らなかった。ウクライナは、特に抵抗の強いーコサック民族の国だった。コサックは赤軍に弾圧され村々は焼かれ、抵抗する者は皆殺しにされた。リューダの父は、コサックの戦士だったが、すべてを隠して生きていた。

『戦争は女の顔をしていない』にもウクライナとコサックの話は出てくる。現在に続く世界の穀倉地帯ーウクライナの豊穣の土地は、ソ連時代にコルホーズ、集団農場にあてがわれ、ウクライナの人々は、労働者として働いていた。

「革命以前は貧しい小作で文字も読めなかった。革命後は、誰もが学校にいける、教育を受け、仕事を持てる」と感謝する人がいる一方で、もともとあった生活手段、風習や宗教、民族そのものを奪われたと憎む人もいる。

とてつもなく複雑な、とてつもなく血塗られた残酷と理不尽で、とてつもなく面倒くさい歴史的確執と関係性が、ロシアとウクライナの間にはあるのだった…。

ということを、またわたしは初めて知るのだが、だからと言って、なぜ彼らが21世紀になっても、殺し合わなければならないのかーどうして殺すのかーはわからない。

映画を見たその足で、また一冊の本を買った。

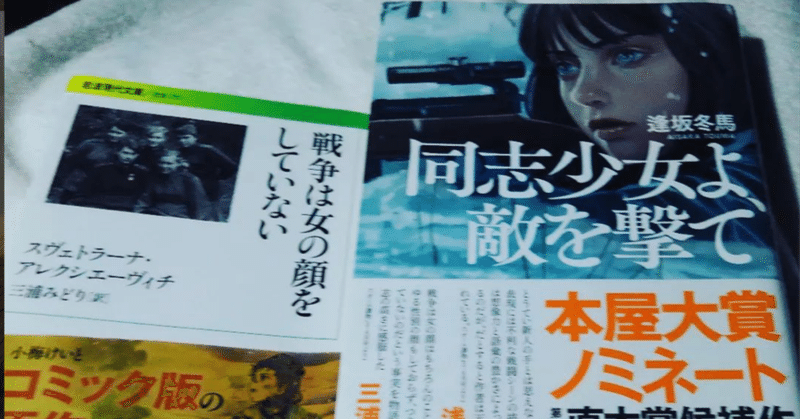

『同志少女よ敵を撃て』逢坂冬馬著 早川書房

2022本屋大賞受賞作 第166回直木賞候補作。第11回アガサ・クリスティ賞受賞で出版時から話題の小説。面白いと評判だったが、あんまり興味はなく(表紙の絵が現代オタク的といいますか直裁過ぎるといいますかで、なんか偏見を持っていました)やり過ごしていた本だった。

「同志少女」とは、まさに独ソ戦に狙撃兵として参加した少女たちのこと。物語の主人公なのだ。ゆえなき偏見を廃して、読むべきタイミングが来たのだった。冒頭から戦闘シーンがずっと続くし、軍事作戦、兵器や銃の解説や、隅から隅まで戦争の描写ばかりで、こんなんが面白いのか?大丈夫か?と思ったけど、わかりやすくエンタメらしく、どんどん読み進ませてしまう文章力に感心しながら、物語に引き込まれていった。

平行して『戦争は女の顔をしていない』も読んでいたので、途中からどっちがどっちだかわからなくなる錯覚に陥った。いや違うな。エンタメ小説の『同志少女〜』の主人公たち、セラフイマ、イリーナ、シャルロッタ、オリガ、ヤーナ、アヤ、ターニャ…女狙撃兵とその仲間たちをいわば「実存させる」補助となった。

小説とは、普通一気に読む、長くても二、三日で読むものだと思うが、この頃は、読書で集中できるのは、がんばって1時間。続けて読むことができないので、いつも2、3冊の本を平行して、1日の中で30分づつくらいで、バラバラに読んでいる。

5月18日に購入して、読み終わったのは、昨日ー6月5日の夜だった。同日の昼間に『戦争は女の顔をしていない』もようやく読み終えていた。

当たり前だが、別に意図したわけでもなんでもなく、そういうタイミングになっただけ。

『同志少女よ敵を撃て』は、当初、想像していたものとは、ほとんど全く違う内容の小説だった。男性作家であること、直木賞の選評で「日本人が外国の話を書くことの意味はあるのか?」とか林真理子に言われたり、伊集院静に「日本人にあの悲惨な戦争を描くことができるのか」という意味のことを言われていた様子から「少女を主人公にした男視点の戦争マッチョな話だったらどうしよう」と勝手に怯えていた。

しかし、作者の逢坂冬馬が、差し出したのは、

「なぜ少女である者が戦争に参加しなければならなかったのか」

「戦争で人を殺すとはどういうことなのか」

「人を殺した人間の扱いとはいかなるものなのか」

「殺す 殺される 理由とは何か」

「兵士はなんのために闘うのか」

「この世界で 女であることは、いったい全体、どういうことなのか」

『戦争は女の顔をしていない』を読んでいて感じた、全ての問いが『同志少女よ敵を撃て』には、描かれてあった。(作者が参考文献にしていたといった先行知識はなくて、本当にたまたま偶然同時に読んでいたんですが、小説のラストに驚きの遭遇が出てきます。本当にびっくりしたわああっ)

セラフィマたちは、戦争を走り抜け、殺し続けながら、自ら問い、問われ続ける。作者も問い続け、ありうべき答えを導こうと思考し続ける。

答えはない。

作者は、主人公を殺さなかったし、彼女らへ彼女らにとっての、ありうべき幸福の顛末を与えている。それは第二次世界大戦から77年をすぎた現在でもこれからの未来でも、ありうべき世界と女である者との関係性をー

戦争で、あなたが殺し、あなたが殺されることに 意味などない。理由もない。戦争を実行するための理由が、あるだけだ。

それでも戦争は実存する。なんのために?

なんのために?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?