『狂女たちの舞踏会』(ヴィクトリア・マス)と精神病院 #読了

日々の読書に感想を。そんな気持ちで読了。

本記事で紹介するのは、フランス人作家のヴィクトリア・マスの手がけた有名作。

『狂女たちの舞踏会(原題:The Mad Women's Ball,2019)』。

フランスの「高校生が選ぶルノード賞」を受賞し、若い世代にも読みやすくおもしろいテーマを取り上げている。

ちなみにこの方 ↑ がそうです。フツクシイ....(*^^*)

しかも、これ書いてるときに知ったんだけど、

Amazonプライムビデオで映画化されていたみたい...(観なきゃ!!)

私にとってフランス文学は、(物にもよるけど)比較的好きな作品に当たることが多い。

それには、3つの理由がある。

1つ.

..世界史の中で、興味が湧くのが「近代の精神医学」。その発展を担った二大国=ドイツ、フランスであるために、文化や歴史はもとより作品で扱われるテーマや問題に、精神医学的な匂いがするため。

2つ.

...フランス現代思想をはじめとする、既存の社会に対する問題視の目が強いと感じる。よって、当たり前に思っている社会や常識についてツッコム立場を取ってくれやすい気がする。

3つ.

...自然主義、戯作主義、人間主義的な文学が特徴に見える。そうした「非科学的な動物」の人間の内面や精神を描こうとしているところが、おもしろいんですよね。

これは日本にも影響を与えて、それらに準ずる文豪を多く生んでいる

(ex.田山花袋、島崎藤村、芥川龍之介、永井荷風)

これらの理由もあって、しかも「実際にあるフランスの有名な精神病院」が舞台である作品。

“人類史の闇”としての精神医学、“迫害と逸脱のための精神医学”に関心がある人はぜひ手に取ってみて欲しい。

1.登場人物

本作は二人の主人公が登場している。

主人公1:ジュヌヴィエーヴ・グレーズ

サルペトリエール病院の看護婦。亡き妹・ブランディーヌに向けて手紙を書き記し続けている。患者たちからはマダム・ジュヌヴィエーヴと呼ばれている。

主人公2:ウジェニー・クレリ

クレリ家の娘、19歳。死者を見ることができ、その声を通信することも出来る。また『死者の書』からオカルトに関心を示す。

しかし誰にも信用してもらえず、父によってサルペトリエール病院に追放された。

これらに加え、物語の舞台である「サルペトリエール病院」で、共に生活をおくる患者たち、その関係者も紹介する。

患者1:ルイーズ

三年前に患者となった17歳の少女。若い研修医と恋仲にあり、「舞踏会」で彼にプロポーズされることを心待ちに夢見ている。

火事で両親と離ればなれになり、叔父夫婦の家に移るもそこで叔父に強姦され、叔母から叱責を受けている。

患者2:テレーズ

サルペトリエール病院の古株。足が不自由な代わりに編み物が趣味で、患者たちに手編みのショールなどをつくる。

元は娼婦で、男を橋から突き落とした罪で投獄された。

クレリ家長兄:テオフィル・クレリ

ウジェニーの兄。彼女の話を信じ、『霊の書』を持ち出したり、彼女を脱出されようと働きかける。

2.サルペトリエール病院

物語の舞台は、フランスに実際に存在している精神病院(現在は総合病院)である「サルペトリエール病院:Hôpital de la Salpêtrière」。

ルイ14世の命により1656年に開かれ、約370年の歴史をもつがヨーロッパにおいては近代の施設として平均な古さである。

知っておかねばならないのは、もともとこの建物は病院・医療施設としてではなく「罪人の収容所・留置所」の目的で建てられたことである。

サルペトリエール病院に限らず、精神病院の起源は教会や修道院などの社会的弱者にも開かれた施設の延長にある。

それが近代社会に入ると、犯罪者や風俗関係者・狂人など社会から排除させられた人々の監獄となっていった。

そして、精神病者などもそれに含まれた。

当時のフランスにおいて、サルペトリエール病院は女性の犯罪者の収容所であり、「風俗嬢・娼婦」など“性に乱れている非理性的な存在”として排除された女性たちが、およそ300人以上も拘束されていた。

ここからもわかるように、16~17世紀のヨーロッパの女性は「理性的な存在」を強制させられ、「社会規範に従順な存在」として自由を奪われていた。

サルペトリエール病院はそうした社会から迫害のレッテルを貼られた女性たちを押し込める役割をもっていた。

なお、本作には実際に存在したサルペトリエール病院の医師たちも登場している。ので、精神医学の歴史小説でもある。

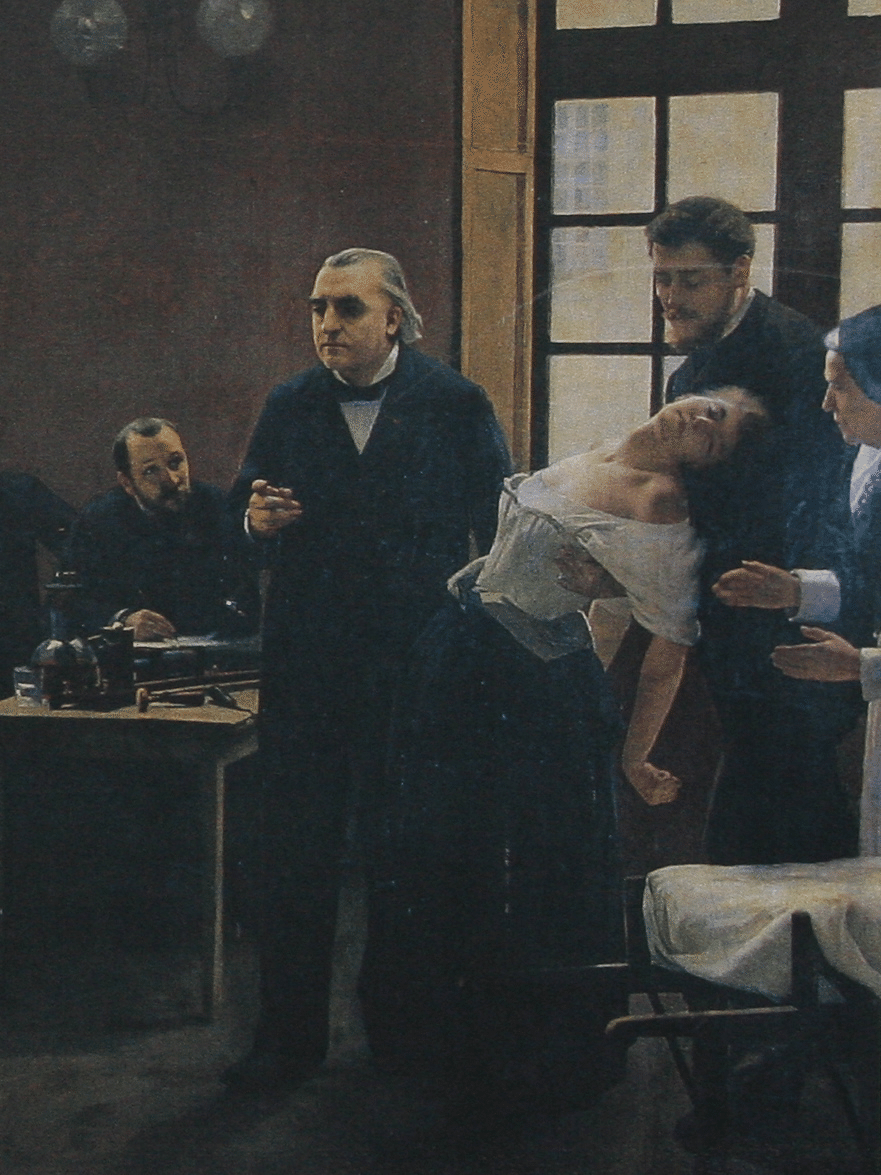

医師:ジャン=マルタン・シャルコー

サルペトリエール施療院医長のち教授。数多くの神経疾患を組織学的に解明し、世界最初の神経病学講座が1882年に設けられ正教授となり、フロイトや三浦勤之助などが留学した。

ヒステリーをはじめとしたサルペトリエール病院の患者に、催眠療法を用いた講演を多く披露していた。

医師:ジョセフ・ババンスキー

サルペトリエール病院のシャルコーの元で医長になる。1896年にヒステリーと器質性神経疾患の鑑別方法として足底反射(=バビンスキー反射)の有無に着目。

医師:ジル・ド・ラ・トゥレット

シャルコーの愛弟子。ヒステリーの神経症状を研究し、ヒステリー大発作に際して現れる後弓反張や、精神病症状を伴うチック症状に名を残す。フロイトも彼の講義を聴講していた。

彼らはサルペトリエール病院に収容された女性たち、すなわち「狂人」とされた者たちを、治療と研究の対象にしていた。その点において、この病院が精神医学史(とくに女性のヒステリー研究)にあたえた功績は偉大だ。

3.社会に名付けられた狂女

最後に少し考察じみた駄論を。

『狂女たちの舞踏会』でのテーマは「社会(による排除)によって作り出された狂気」を描き出すことであろう。

今回その対象は、中世から近代に移るに際してその立場・役割がさらに強制された「女性たち」である。

ウジェニーは「霊が見える」という主張を、家柄と科学主義の社会によって抑圧された。

患者のルイーズやテレーズは、男性によって歪められた人生から、救い出されるのではなくむしろ「それが社会だ(男性優位)」と強制された。

またジュヌヴィエーヴも、病院の中では医師に従うしかなく、こころの中では信じていた亡き妹の存在を、看護婦という社会的立場から否定しなければならなかった。

彼女たちは「ヒステリー(神経症)」とよばれる狂気をもつ病人の扱いを受けた。社会にそぐわない排除されるべき人間として。

ヒステリーの症状としてよく挙げられるのは、急に叫び声をあげる・支離滅裂な言動・医師や看護師に攻撃したり暴れたり抵抗する・うつ状態など。

しかし考えてみて欲しい。

なにが彼女らを病ませたのか?

それは細菌やウイルスでもない。ケガや障害によるものでものない。

彼女たちがあげる突発な叫び声は、抑圧され続けた彼女たちのこころの叫びであり、暴れ回り抵抗するのは、彼女らをとりまく苦痛から逃れようとしている。

事実、本書で彼女らの言動は常に訴えているものだ。

「わたしは狂ってなんかいない!!」

「助けて!!おねがい!!」

はたして、彼女たちは狂っていたと言いきることが出来るのだろうか?

われわれは、皆狂っている。

〆

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?