映画『ワース 命の値段』感想

予告編

↓

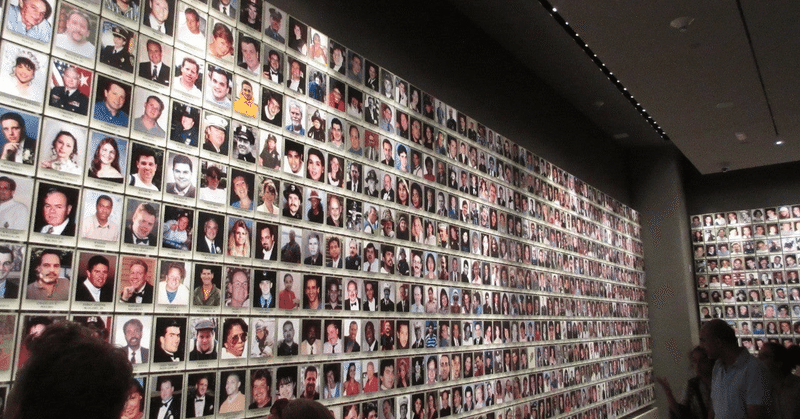

当事者意識

9.11アメリカ同時多発テロの被害者・遺族のために政府によって設立された補償基金。およそ7000人に対し、平等に分配するために補償金の額を決める仕事を依頼された弁護士たちの実話を基にした映画です。タイトルの副題にもある通り、文字通り “命に値段をつけなければならない”。鑑賞中、幾度も倫理観・道徳観を問われていたような気がしました。

本作の主人公で、弁護士として働くケン・ファインバーグ(マイケル・キートン)は普段、よくヘッドフォンをしている。あまり詳しくないのでハッキリとは言えないけど、オペラとかクラシックの曲なのかな? 彼の部屋(自宅の書斎というか仕事部屋?)には多くのレコードがあるし、移動の新幹線の中でも聴いている。単純に音楽を堪能しているとか、何か作業に集中できるというのもあるだろうけど、その実、スピーカーではなくヘッドフォンという、“耳を塞ぐ” という性質の鑑賞方法が、彼自身が周囲の音をシャットアウトしていることを強く印象付ける。延いては他者の声——人の気持ち——にすら耳を傾けていないかのように。

実際、彼はヘッドフォンでの音楽鑑賞中、家族からの問い掛けに反応しない……、というか気付きもしないことが描かれている。テロ発生当時、新幹線の中に居た彼は、周囲で窓の外の様子を窺ったり電話をしながら事態の確認で慌てふためいていた他の乗客とは対照的に、周囲のざわつきなんてどこ吹く風で、一人優雅に音楽鑑賞に浸っていた。

一足遅れてようやく異常事態に気付き、窓の外を見やる彼。しかしそこで描かれるのは立ち上る煙のみで、すぐに次のカットへ……。本作は9.11テロを題材にはしているものの、現場の様子などは最低限にしか描かれておらず、ニュース映像のアナウンスやセリフなどでそれとなく事情が語られる程度だった。まるで本作の主人公・ケンがそれらを、“窓の外(自分が今居る場所とは別の場所)の話”、“TV画面の向こう側の出来事” 程度にしか認識していないかのよう。

今思えば、配給や制作の企業ロゴ等が流れる映画開始冒頭の黒バックのシーンで、ジェット機の音“しか” 流れなかったことにも繋がってくる気さえします。真っ暗なだけの画面の中、少しずつ大きくなってくるようなジェット機の音は、9.11テロを題材にした映画だと知る観客の不安を明確に煽ってくる。けれどそれ以上は何も無い。次のカットではテロ被害者や遺族たちが事情を語るシーンになっている。ジェット機の音のみでテロの瞬間自体を描かいていないのは、先述したようにケン自身が事件のことを直視していない——他人事として認識している——ことを表していたのかもしれません。

そんな本作ですが、ある時、ヘッドフォンを外す瞬間が訪れる。ケンがオペラの公演を観劇するシーン。いつもはヘッドフォンで聴いていたであろうクラシックの楽曲を生で耳にする。しかし何故か耐え切れなくなった彼は退席……そして、本作のキーマンとも言えるチャールズと、改めて会話をする。この一連のシークエンスがあった後にケンの行動、そして何より心境が大きく変化していく。同じクラシックでも、鑑賞方法の変化、そしてそれをきっかけに始まる対話、そして物語が動き出す……。こういったことが映像的にも描かれていてとても面白かったです。

およそ20年前の出来事を描く本作。州ごとの法律の違い、そういった壁が誰かを不幸にしてしまう。同性パートナーへの補償や、不倫相手の子供への補償など。必要であるにも関わらず、当時の法律では全ての人々を救うことはできなかったことも、本作を観て知りました。現代の感覚では違和感がある問題もしっかりと描かれています。これらは、不完全な司法を補うことこそ、ケンのような弁護士等々、プロの法律家の仕事なのだと思わされるし、また同時に、不完全な司法というものが、それこそケンが言うところの〈規則〉や〈ルール〉というものが孕む不完全性みたいなものを印象付けてくれ、改めて物語の展開に呼応していたように思えます。

……。

「金持ちとウチの娘の命の価値は同じだ」という被害者遺族の言葉。

あとは、「真珠湾の時も大勢が死んだが、今回は何の罪も無い一般人が犠牲になった」というメディアの言葉。

その他にも、「時間が経ってから(石綿の)症状が出てくることもある」という、一時的なものさしだけでは計り知れない被害者が存在することを指摘する言葉……。

実話を基に、とはいえこういうシーン自体はフィクションだろうから、実際にその当時の現場でどんな言葉が交わされたかなんて知る由もないけれど、もしも、以上のような言葉と同様の認識がアメリカ国民にあるのだとしたら、非常にもやもや……違うか。何ていうか悲しくなる。

「ああ……、国民の半分以上が “日本への原爆投下は正しかった” というアンケート結果が出てくるアメリカの人々が、そんなことを口にするんだ」って。

屁理屈なのかな? 自分でもよくわかりませんが。

今は少しずつ、主に若者を中心に意見が変わり始めている部分もあるそうですが、それでも半分以上は変わらずなんだとか。

これまでに述べたケンの意識の変化の話も同様だけど、当事者意識を持つことの重要性を改めて感じた一本でした。

最期の最後にイヤな言い方しちゃってごめんなさい。

#映画 #映画感想 #映画感想文 #映画レビュー #マイケル・キートン #911 #コンテンツ会議

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?