前説用制作物&製作物(ほぼ月刊いきものニュース2022/1~2024/6)

メキシコサンショウウオ

サンショウウオ目(有尾目)トラフサンショウウオ科トラフサンショウウオ属

和名: メキシコサンショウウオ, メキシコサラマンダー

英名: Axolotl, Mexican salamander

学名: Ambystoma mexicanum

分布: メキシコ、ソチミルコ湖周辺

保全状況(レッドリスト): 絶滅寸前(CR)

「ウーパールーパー」の通称は日本で商業的に流通させる際に付けられたが、特に意味はない。英名「アホロートル」は古代アステカの神「ショロトル」や「水中の妖精」等の言葉に由来する。

周りの視覚情報からカモフラージュで体色を変えるが、流通個体は品種改良のアルビノが多い。幼形成熟(ネオテニー)で知られ、他の両生類の様に変態せず、3対の外鰓が消えない。人為的にチロキシンを投与すると変態して外鰓が消え、肺呼吸や瞬き等、陸上生活に適応する。体を切断されても強い再生力で新しく生える。

ペットや実験動物として飼育方法が確立している。一方、野生では絶滅危惧種。生息地のソチミルコ湖周辺はほぼ開発された運河、水路である。

再開一発目なのでわかりやすく外鰓のカチューシャ。

ラッコ

ネコ目(食肉目)イタチ科

和名: ラッコ(海獺, 猟虎)

英名: Sea otter

学名: Enhydra lutris

分布: 北アメリカ大陸北西部~ロシア東部

保全状況(レッドリスト): 絶滅危惧(EN)

哺乳類の中では最も体毛密度が高く1平方cmに10万~15万本ほど、全身で約8億本。体毛の間に空気層が蓄えられることで過酷な寒冷地でも活動できるので毛繕いが欠かせない。脇の辺りの皮膚が非常にたるんでいてポケット状になっており、気に入った石等を収納する。

皮下脂肪が少なく貝・甲殻類・ウニ等を一日5kg以上、体重の20~30%ほど食べて代謝消費する。漁業被害もあるが、ウニによる海藻の減少を抑え、生態系の均衡を守る存在でもある。

和名はアイヌ語に由来。日本の海域では一時絶滅が確認されたが、近年では散発的に観察される。

’80年代ブームで日本での飼育頭数は100頭以上だったが、輸入が禁止されたので現在は4頭。

和紙の昆布を巻いたサコッシュと中に貝殻。当時は4頭いたが現在は3頭。

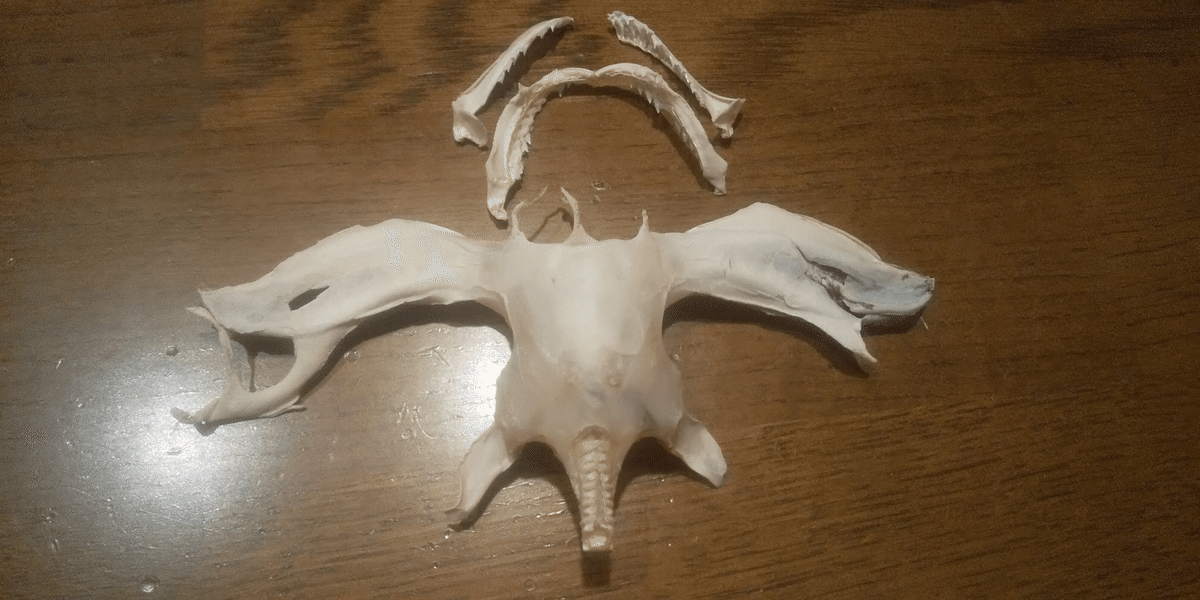

ニホンアナグマ

ネコ目(食肉目)イタチ科アナグマ属

和名: ニホンアナグマ(日本穴熊)

英名: Japanese badger

学名: Meles anakuma

分布: 日本(本州・四国・九州)

保全状況(レッドリスト): 軽度懸念(LC)

発達した5本指と爪は土を掘ることに長けている。雑食性で主に地中のミミズや昆虫を食べる。寒冷地域では2~5ヶ月ほどの冬眠をするが、温暖地域では冬でもそのまま活動する。

成長した雌の仔が親の元に残って翌年の兄弟の世話をする。子育ての訓練であるとも考えられる。巣穴は数世代に渡って掘られて大きくなる。使われなくなった古巣は他の動物が棲み着く。

古くから狢と呼ばれ、タヌキと混同された。ことわざの「同じ穴の狢」の語源でもある。

アナグマ肉は欧米ではハム等で珍重、美味とされる。昔話の狸汁もアナグマ肉と考えられる。

ヨーロッパアナグマやアジアアナグマは近縁種だが、アメリカアナグマは分類的にはかなり遠い。

アナグマを解体したので頭骨を見せびらかす。と言うか工作やクイズとしての限界を感じていたのでブレイクスルー。

ミツツボアリ

ハチ目(膜翅目)アリ科ミツツボアリ属

和名: ミツツボアリ(蜜壺蟻)

英名: Honeypot ant

学名: Myrmecocystus

分布: 北アメリカ大陸・オーストラリア大陸

通常の働きアリとは別に食糧を貯蔵する役割の働きアリが存在し、オーストラリアのものが有名。

蛹から成虫になるとすぐに巣の天井にぶら下がり、他の働きアリが運んだ蜜を口移しで受け取る。変態した直後は外骨格が柔らかいため、種によっては直径1cm程度まで腹部が肥大化する。

巣の中で移動せず、蜜を貯蔵するということだけに専念して必要な時に吐き戻す。砂漠の雨期で植物の開花している間に蜜を集めることで食物の乏しくなる乾期に備える。

オーストラリアではアボリジニのタンパク質・糖分として腹部を噛みちぎって食べられる。その味は蜜の甘味に蟻酸の酸味が混ざり、甘酸っぱくレモンティーに似るとも言われ珍味。

レジンで作った球体のピアス。

ヘビクイワシ

タカ目ヘビクイワシ科ヘビクイワシ属

和名: ヘビクイワシ(蛇喰鷲)

英名: Secretarybird

学名: Sagittarius serpentarius

分布: アフリカ大陸サハラ砂漠以南

保全状況(レッドリスト): 絶滅危惧(EN)

体長1m以上、翼長2mほどにもなる大型猛禽類で主としてサバンナ等の平地に生息する。白みを帯びた灰色と黒の羽根を持ち、目の周りは皮膚が露出してオレンジ色。後肢が長い。

冠羽が特徴的で羽ペンや矢羽を思わせるので英名の「書記官」、学名の「射手」の由来とされる。

飛べるが、助走や上昇気流が必要なので地上を徘徊することが多い。アカシアの樹上に巣を作る。

ネズミや節足動物等の様々な小動物を狩りの対象にするが、毒ヘビも臆せず捕食する。翼は血管がないので広げて威嚇しながら毒を防ぎ、正確に頭を何度も踏んで毒ヘビを仕留める。自然火災に乗じて逃げる小動物を狩ることもある。

スーダンや南アフリカの国章にも描かれる。

羽飾りのカチューシャと赤いアイシャドウにつけまつげ。「こんなメイクのサブカル女子いそう」と言われる。

ウデフリツノザヤウミウシ

裸鰓目フジタウミウシ科ミズタマウミウシ属

和名: ウデフリツノザヤウミウシ(腕振角鞘海牛)

英名: Orange sea slug

学名: Thecacera pacifica

分布: インド洋・中部~西太平洋・メキシコ湾、水深10m前後

ウミウシとは総称であり、裸鰓目も正式な分類に認められないこともあり複雑で多様。裸鰓目は貝殻が体内に埋没して消失、背面にひだ状のエラを持つ。雌雄同体。肉食性が多い。

この種は草食性で体長3~4cm程度。黄色に近いオレンジと黒の体色が特徴的。ピカチュウウミウシの愛称で呼ばれ、ダイバーが撮った写真から広く認知されるようになった。ウミウシが派手なのは一部が有毒による警戒色やサンゴ礁の中での保護色であると考えられる。

その他にも愛称や仮称、正式な和名が見た目に因んだ個性的な呼び名のウミウシが存在する。シロウサギ、コンペイトウ、イチゴジャム、シンデレラ、カグヤヒメ、インターネットetc.

パッと見ピカチュウっぽい付け耳。

ハコフグ

フグ目ハコフグ科ハコフグ属

和名: ハコフグ(箱河豚)

英名: Black-spotted boxfish

学名: Ostracion immaculatus

分布: 日本(本州~九州)、水深50m程度

皮膚の下は多角形の骨板が甲羅の様に発達していて、その名の通り頑丈な箱状の体である。目、消化器官、呼吸器官、ヒレ以外は骨板で覆われ、柔軟さはないが安定して泳ぐ。雑食性で海底に生息するカイメン等の底生生物をノミ状の歯でついばんで食べる。

フグ毒のテトロドトキシンはなく、身も内臓も無毒だが、皮膚からパフトキシンを分泌する。天敵から身を守るための水溶性の粘液毒で、水槽や生簀の中で他の魚を殺める可能性がある。

調理に免許が必要な場合もあり、食用に出回ることは少ないが、郷土料理等で食される。食べる時は刺身の他、腹部を剥がして味噌等を混ぜてまるごと火を通して調理される。

2022/8

海岸で骨格を拾う+油性マジックでハコフグイラストの不織布マスク。後に粉々になる。

ジガバチ

ハチ目(膜翅目)アナバチ科ジガバチ属

和名: ジガバチ, サトジガバチ, ヤマジガバチ(似我蜂, 里似我蜂, 山似我蜂)

英名: Red-banded sand wasp

学名: Ammophila sabulosa

分布: ユーラシア大陸・日本全域に広く分布

ジガバチは狩りバチの仲間の総称だが、固有種のサトジガバチを指す場合もある。

非社会性であり、単独で生活をして地面に穴を掘って幼虫が育つ巣(幼虫室)を作る。特定のチョウやガの幼虫を神経毒で動けなくして巣に運び込み、卵を産み付けて子の生餌にする。繭から成虫になって巣から出てくると運び込まれた虫がジガバチに変身したかにみえる。穴を掘る音が「ジガジガ」→「似我似我」→「我に似よ」と唱えているようでこの和名が付いた。

昆虫学者のファーブルはダーウィンとは親交があったが、進化論に対しては否定的であった。ジガバチの仲間の生態が進化によって獲得するには複雑過ぎることを反証として挙げた。

ワイヤーで翅と腹部を模した髪飾りと注射器、フェルトを棒状に詰め物をして幼虫。だいぶクオリティが低かった気がする。

シロシュモクザメ

メジロザメ目シュモクザメ科シュモクザメ属

和名: シロシュモクザメ(白撞木鮫)

英名: Smooth hammerhead

学名: Sphyrna zygaena

分布: 世界各地の水深20m前後に広く分布 夏は高緯度、冬は低緯度を回遊、稀に淡水

保全状況(レッドリスト): 危急(VU)

最大全長5mほどになるシュモクザメ。頭が凹凸のない弧を描いた形状なのが特徴。シュモクザメの中では活発に獲物を捕食し、低温に耐えるので群れで高緯度に季節回遊する。

サメやエイの軟骨魚類は頭部に僅かな電気も感知する電気受容感覚、ロレンチーニ器官を持つ。シュモクザメの頭は獲物を探すためにこれを発達させた結果で、同時に立体視野も広くなった。

軟骨魚類はその名の通り全身軟骨、またアンモニアを排泄せずに体の浸透圧調整に利用している。体に蓄積しているので肉はアンモニア臭いが腐敗しにくいので古来は保存食として重宝された。

近年、B級パニック映画にサメ映画が多いが、CGで皮膚や骨格を作りやすいからと言われる。

海岸で拾って頭骨を取り出す。なんの骨なのかクイズとして好評。

ブラックバック

ウシ目(鯨偶蹄目)ウシ科ブラックバック属

和名: ブラックバック

英名: Blackbuck

学名: Antilope cervicapra

分布: インド・ネパール・パキスタン

保全状況(レッドリスト): 軽度懸念(LC)

“Buck”とは牡鹿を意味するが、ウシ科に属しアンテロープ(レイヨウ)の仲間である。

雌や幼獣の毛皮の色は茶褐色と白。雄は成獣になるにつれて茶褐色が黒くなっていく。数十頭、多いと100頭以上の群れを形成する。ハーレムの他、若い雄だけで群れも作る。雄のみ特徴的な長い螺旋状の角が生え、これを組んで激しくぶつかり合って縄張りを主張する。目の下にある眼下腺が発達しており、分泌物を擦り付けることで縄張りをマーキングする。ライオン・トラ・ヒョウ・オオカミ等天敵が多いが最大時速80kmで跳ねるように走り、逃げる。

ヒンドゥー教ではクリシュナをはじめとした神が移動に使う神聖な獣である。

工作粘土で作った角+耳のカチューシャ。ついでに勢いで武器も作って『けものフレンズ』のコスプレに流用できるのだが別に披露する予定なし。

アカマツ

マツ目マツ科マツ属

和名: アカマツ(赤松)

英名: Japanese red pine

学名: Pinus densiflora

分布: 中国東北部・朝鮮半島・日本(本州・四国・九州) 他、人為的に広く植樹

保全状況(レッドリスト): 軽度懸念(LC)

黒松と比較して樹皮が赤く、葉が柔らかい。黒松を雄松(男松)、赤松を雌松(女松)とも呼ぶ。黒松が防風・防砂・防潮林として海岸付近に自生、植樹されるのに対して、山野のものが多い。

松かさ、松ぼっくりの鱗片の裏側の根元に種子が作られ、2年かけて成熟する。風によって種子が散布された後の松かさは鱗片が開いた状態で枝から地面に落ちる。

松かさは材と同じく樹脂を多く含むのでアウトドアでは燃料、着火剤として使われることもある。

先端は種子が発達しないので、リス等に食べられるとエビフライのような形に食痕が残る。

マツ科のモミも松かさを作るが、地面に落ちる前に鱗片がバラバラになるので残らない。

あまりにも用意する時間がなくて、昔大学の演習林で拾ったエビフライ状のものを見せてなんなのかクイズ。

ミシシッピアカミミガメ

カメ目ヌマガメ科アカミミガメ属

和名: ミシシッピアカミミガメ

英名: Red-eared slider, Red-eared terrapin

学名: Trachemys scripta elegans

分布: アメリカ合衆国ミシシッピ川流域 他、外来種として世界中に広く分布

保全状況(レッドリスト): 軽度懸念(LC)

幼体がミドリガメとして知られる。成体になると甲長30cm、寿命は30年を超えることもある。

警戒心が強く意外に機敏に走り、英名は天敵や人が近付くと滑るように水の中に逃げることから。全身の斑模様、耳の上にある赤色、帯状の虹彩から学名の亜種小名は「優雅」を意味する。

雄は前肢の爪が細長く伸び、尾が太く、個体によっては全身が黒みを帯びた体色に成長する。日光浴で甲羅干しして体温調整、寄生虫や菌の除去、骨や甲羅に必要なビタミンD生成を行う。

雑食性で適応力が強く、天敵のワニ等がいない地域で人為的に放たれて急激に増えてしまった。令和5年6月より特定外来生物に指定され、新たな輸入・販売・放出が政令で禁止される。

ニットキャップに目玉と赤い模様。この頃に遊水地で個体を拾って家に持ち帰る。後に標本も披露する。

エナガ

スズメ目エナガ科エナガ属

和名: エナガ(柄長)

英名: Long-tailed tit, Long-tailed bushtit

学名: Aegithalos caudatus

分布: ユーラシア大陸中緯度全域・日本九州以北

保全状況(レッドリスト): 軽度懸念(LC)

全長15cm程度だが、その半分は尾羽の長さであり、和名・英名・学名もそれに由来する。

分布が広く亜種が多いので分類に関して諸説ある。北海道のシマエナガが知られる。シマエナガ等の北に棲むものは全体的に白い体色のものが多い。雌雄で体色の差異はない。留鳥で里山や街等のヒトの生活圏でも見られる。非繁殖期は群れが体を一列に寄せ合って眠る。

春先に苔や樹皮、動物の毛等の材料をクモの糸で絡めて、繁殖の為の巣を作る巣は袋状で柔軟かつ頑丈、羽根を敷き詰めて保温性が高く、木の瘤にカモフラージュする。

つがいを作れなかった個体が近縁の家族が産んだ雛の世話もすることもある。

エナガの顔の不織布マスク+巣を想定した緑と茶色のマフラータオル。

オウムガイ

オウムガイ目オウムガイ科オウムガイ属

和名: オウムガイ(鸚鵡螺)

英名: Chambered nautilus, Pearly nautilus

学名: Nautilus pompilius

分布: 南太平洋、水深約100~600m

保全状況(レッドリスト): 危急(VU)

その仲間は5億年近く前に出現したと言われ、生きている化石。巻貝ではなく殻を持つ頭足類。

90本ほどの触手で魚の死肉等を絡めて捕食。その内2本の基部が平たくて分厚く殻の蓋になる。殻の断面は対数螺旋。奥の部分は仕切られて連なった空洞で浸透圧の変化で浮力を調整する。

イカやタコと目の構造が進化の過程から違い、レンズがないピンホールカメラ状で視力は低い。殻が退化したイカやタコよりも成長が遅い分、寿命は数倍長く20年近く生きることもある。

絶滅したアンモナイトとも比較されるが、頭足類として系統的には離れているとされる。アンモナイトは浅瀬に棲む小卵多産の生態と考えられ、対してオウムガイは深海に棲み大卵少産。

ジモティーで標本を10円で買う+イラスト不織布マスク。

ハクビシン

ネコ目(食肉目)ジャコウネコ科ハクビシン属

和名: ハクビシン(白鼻芯)

英名: Masked palm civet, Masked musang, Gem-faced civet, Himalayan palm civet

学名: Paguma larvata

分布: 中国大陸南部・東南アジア・インド・ネパール・台湾・日本

保全状況(レッドリスト): 軽度懸念(LC)

和名・英名・学名の通り、仮面を思わせる顔の白い模様が特徴。体色は個体差が大きい。

高山から住宅地まで広く生息。5本指の肉球や長い尻尾で木登りに長けて電線の上でも歩ける。夜行性、雑食性で果実を好み、同じ餌場に何度も通う。農業被害が多く、害獣として駆除される。隙間から侵入して民家の屋根裏にも棲み付く。複数の家族が共同体で群れを成すこともある。

日本唯一のジャコウネコ科の動物だが、分布が局所的なので近代以前の外来種の可能性も高い。江戸時代以降語られるようになった雷と共に現れる妖怪・雷獣の正体ともされる。ハクビシンの初の確実な狩猟記録は1943年の浜松。雷獣の民話伝承は藤枝・掛川にも存在する。

バルク品で買った狐面を塗装+ビワの葉と実。

シーラカンス

シーラカンス目(管椎目)ラティメリア科ラティメリア属

和名: シーラカンス, コモロシーラカンス

英名: Coelacanth, African coelacanth, West Indian Ocean coelacanth

学名: Latimeria chalumnae

分布: インド洋西部(南アフリカ~コモロ諸島~マダガスカル)、水深約100~700m

保全状況(レッドリスト): 絶滅寸前(CR)

広義のシーラカンスは絶滅種を含めた背骨の代わりに管状の脊柱を持つ原始的な管椎目の総称。狭義では本種。生きている化石。後年、同じ科のインドネシアシーラカンスも発見された。

体長1~2m。硬骨魚類だが骨格はほぼ軟骨で肋骨もない。鱗が硬く、水圧から内臓を守る。筋肉や関節が発達した10基の鰭で安定して泳ぐ。頭を下向きにして獲物の魚やイカを待つ。

卵胎生で妊娠期間は5年。体長30cm程で母体から生まれる。寿命は100年以上と推測される。

稀に漁獲されても食用には向かず、昔の漁師はコモロ語で「ゴンベッサ(使えない魚)」と呼んだ。学術目的で学者が高く買い取るようになったので「ゴンベッサ」は「幸せを呼ぶ魚」に変わった。

和紙で作ったシーラカンスが逆さ向きに付いたカチューシャ。雑。

サーバル

ネコ目(食肉目)ネコ科サーバル属

和名: サーバル

英名: Serval

学名: Leptailurus serval

分布: アフリカ大陸サハラ砂漠以南

保全状況(レッドリスト): 軽度懸念(LC)

他のネコ科動物と比べて体に対して四肢が長く、頭が小さく、耳が大きいのが特徴。その体型からラテン語・ポルトガル語の「猟犬」「牡鹿」が名前の由来と諸説ある。

聴覚に優れ、主としてサバンナの茂みに潜むネズミ等小型哺乳類を探して跳び掛かり、捕食する。跳躍力は高さ2m近くにもなり、飛び立とうとした直後の鳥を空中で捕まえることもある。

ツチブタやヤマアラシ等、他の動物が作った古巣の穴に棲んで育児をすることが多い。

日本では愛玩目的で飼育できたが、令和2年6月以降は特定動物で厳格な許可と設備が必要。イエネコと交雑種はサバンナキャットと呼ばれるが、気性が激しく、これも特定動物である。

狐面を塗装。

シマハイイロギツネ

ネコ目(食肉目)イヌ科ハイイロギツネ属

和名: シマハイイロギツネ(島灰色狐)

英名: Island fox, Island gray fox, Channel Islands fox

学名: Urocyon littoralis

分布: アメリカ合衆国カリフォルニア州チャネル諸島

保全状況(レッドリスト): 準絶滅危惧(NT)

ハイイロギツネはキツネより原始的な小型のイヌ科動物でカナダ南部からコロンビアまで生息。本種は大陸に棲むものより体が矮小化。

何故、大陸から数十km離れた島にいるのかは諸説ある。半家畜として過去一万年以内に人間によって島に持ち込まれたとも考えられる。

毛皮はネイティブ・アメリカンの文化・交易に使われた。野生でもあまり人を恐れない。

狭い島の環境への適応により、外来生物や感染症の他、環境変化の影響を受けやすい。かつてDDT汚染で魚食のハクトウワシが減少、天敵で肉食のイヌワシが島に分布を広げた。ハクトウワシの再導入やイヌワシの餌となる野生化したブタ等の家畜の駆除で保護が行われた。

作る時間がなくて少し前に同人即売会頒布用に塗装した狐面をそのまま。

ビントロング

ネコ目(食肉目)ジャコウネコ科ビントロング属

和名: ビントロング

英名: Binturong, Bear cat

学名: Arctictis binturong

分布: インド北東部~中国南部、東南アジア

保全状況(レッドリスト): 危急(VU)

ジャコウネコ科では最大の種で体長は大きいもので1m近く、尻尾の長さも体長と同程度。見た目からクマネコとも呼ばれる。

ゆったりとした動きだが夜行性、樹上棲で木登りに長ける。

ひげや胴体の体毛は長く粗い。耳の後ろから房状の毛が生える。5本指には鋭い鉤爪を持つ。筋肉が発達した尻尾を枝に巻き付けながら木の上を歩き、尻尾だけでぶら下がることもできる。主にイチジク等の果実を食べるが雑食性で葉や小動物も食べ、水に入って魚を獲ることもある。

尿や臭腺からの分泌液で枝にマーキングする。体臭がポップコーンのような匂いと形容される。分泌液が体表、体内の常在細菌と化学反応して熱した穀物と同じ成分(2-AP)が発生する。

汎用で以前作っていた付け耳+尻尾に房毛としてエクステ。「こんなファッションのサブカル女子いそう」と言われる。

ラブカ

カグラザメ目ラブカ科ラブカ属

和名: ラブカ(羅鱶)

英名: Frilled shark, Lizard shark

学名: Chlamydoselachus anguineus

分布: 大西洋・太平洋全域で散発的に確認 駿河湾・相模湾に比較的多い、水深約50~1,500m

保全状況(レッドリスト): 軽度懸念(LC)

最大全長2mにもなる細長い体の原始的な深海ザメ。和名は羅紗の様な皮膚から。多くのサメは5対のエラを持つが、本種はひだ状の6対のエラで英名の由来。

約300本の三つ又に分かれた針状の歯が数十列に細かく連なり、獲物に食い込む。他のサメより噛む力は強くはないが、口が大きく開き、自分より小さな魚やイカを丸呑みにする。

無胎盤性胎生で妊娠期間は約3.5年。幼体は腹の卵黄嚢から栄養を徐々に吸収して育つ。体をくねらせて泳ぎ、あまり速くはない。

古代からの伝説の怪物・シーサーペントの正体とも。特異な見た目から映画『シン・ゴジラ』のモデル(第2形態)にもなった。

帽子に目+フリル状のエラ+グルーガンで歯。色が黒じゃない方が良かった。

アオツラカツオドリ

カツオドリ目カツオドリ科カツオドリ属

和名: アオツラカツオドリ(青面鰹鳥)

英名: Masked booby, Blue-faced booby

学名: Sula dactylatra

分布: インド洋・大西洋・太平洋の熱帯~亜熱帯の海域 日本では尖閣諸島と小笠原諸島・西之島で繁殖

保全状況(レッドリスト): 軽度懸念(LC)

陸や船の上で人を恐れず、簡単に捕獲されたことから英名の“booby”は「間抜け」を意味する。白と黒の羽毛で顔周辺は青みを帯びた黒い皮膚が露出している。幼鳥は灰褐色。

海上から時速100kmで急降下、水深10m程度まで一気に潜り、泳ぎながら魚を捕まえる。衝撃を分散する骨格や眼球を保護する瞬膜や塞がった鼻孔等、ダイブすることに特化している。

普段は定住地を持たないが、繁殖期になると島に営巣してコロニーを形成する。巣材になる植物がない荒涼とした土地でも僅かな地面のくぼみに卵を産み、雛を育てる。兄弟殺しが起こるので多くは一度に1羽だけ育てるが、繁殖成功率が上がるためと考えられる。

帽子に目+嘴。作りながら薄々予想していたが、サイズ感がデカ過ぎて自他共に認める君生きバードと化す。

ヒト

サル目(霊長目)ヒト科ヒト属

和名: ヒト(人)

英名: Human

学名: Homo sapiens

分布: 地球、極地等の一部を除いた陸地全域

保全状況(レッドリスト): 軽度懸念(LC)

少なくとも200万年前の東アフリカで誕生したとされるヒト属、その唯一の現生種。

人類は直立二足歩行により大脳が発達。手を自由に使い、視覚情報を重視し、言語能力を得た。古代、道具で砕いた骨の骨髄や火で熱した柔らかいデンプンを食べ、脳への高い栄養を摂取した。顎の筋肉が退化したことで頭蓋骨の容量が増加。考える能力が連鎖的にさらなる向上を果たした。

様々な技術であらゆる環境の衣食住と移動を可能にし、世界中に進出。環境そのものすら変える。

サルの幼形成熟(ネオテニー)、或いはオオカミ→イヌのような家畜化に近い進化とも言われる。平坦な顔の骨格、体毛や牙や筋肉の退化、好奇心旺盛でよく遊ぶ特徴から考えられる。

多様な表現や文化や思想を用いて群れとして強くなった一方で侵略的、排他的な側面も持つ。

イラストのモデルは教授と支配人。最終回はヤドリギかこれだろうと。多様性っぽい表現で帽子に羽根やドライフラワー。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?