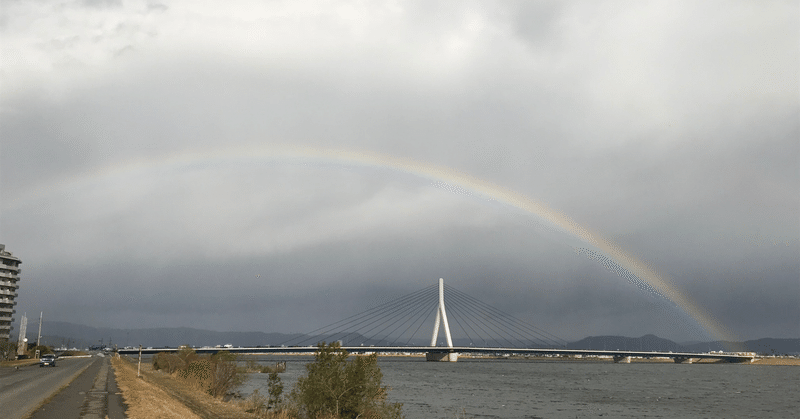

虹は待つな橋を架けろ

こんにちは。

株式会社プロタゴワークスあかねです。

「アレとソレは全く別物だけど、捉え方によっては同じような部分もあるよね」

そんな共通する部分が見いだせると、アレとソレを一気に“同じモノ”として括ることができるようになったりするから不思議です。

逆に、アッチとコッチは“同じモノ”として括っていたはずなのに、ふとした拍子に見えた“別物”の性質によって、それから以降はもう“同じモノ”として括ることができなくなっちゃった。なんてことも起きるからなおさら不思議です。

これはきっと、カッツモデルで言うところの“概念化能力”ってヤツの働きに大きく関係してくる部分なんだろうな思っているんです。

ただ、組織にかかわる仕事をしていてつくづく感じるのが、組織内で必要なコミュニケーションをとる必要がある人同士の間で、“概念化能力”に開き(差)がありすぎると、怖ろしいほどに「コミュニケーション齟齬が起きる」というのを頻繁に目の当たりにします。

そして、大抵の場合は、「“概念化能力”に開きがある」という事にその当事者達のほとんどが気付いていないので「コミュニケーション齟齬の解消」はずっと難しいままになってしまっています。

かと言って、じゃあ「これは“概念化能力”に差があるから起きていることなんですよ」というお知らせをして、“気付いて”もらったところで、齟齬の解消に繋がるわけでもないので、上に書いた「“概念化能力”に開きがあることに気付いていない」というのは根本的な原因というわけでもなさそうだと思える場合が多々あります。

そうやって一つずつ原因にアプローチしていくことで、結局のところ見えてくるのは、「時間をかけながらこじれにこじれた関係性の結果としての感情の問題」だったりするわけです。

感情の問題ということであれば、結局これを解消できる可能性があるとしたら、「その感情はどこからきているのか?なぜ起きているのか?」という話をじっくり聞かせてもらうことでしか解消の糸口を見つけることはできないんじゃないかなと思っています。

「理屈はわかった。気付いていなかったことも知った。“概念化能力”ってやつの差によってこの齟齬が生まれているってことはよくわかった。だからどうした?それがわかったからと言って、今までのことを水に流すつもりも、自分の言動を変えるつもりも、自分には一切無い」

もちろんこのままの言葉では無いにしても、要約するとこんなようなニュアンスの言葉を発言してくれる人に出会うことはそんなに稀なわけでもありません。だからこそ、「感情の問題である」とほぼ断定することができてくるわけです。

とは言え、僕からしてみると「ウチが関わるより以前の出来事については、誰が何の話をしてくれたとしても“事実”が何なのかについては確認のしようが無い」と言うしかありません。状況もわからないし、情報もあるのか無いのかわからないし、そもそもその過去の出来事が本当に起きたことなのかもわからないし、何もわかりません。

だから、その過去については一旦脇に置いておくのはどうでしょうか?

まずは、今この瞬間から以降について目線を向けて話をするのはどうでしょうか?

なんてことを提案することがほとんどです。

もちろんそれによって現状が変わっていくきっかけになることもあれば、何の効果も無い場合もあります。

ただ、この「未来を創るための話をする」という事にも、“概念化能力”大きく関わってきているんだろうなというのは、こんな話をする度にいつも感じる部分です。

例えば、過去の自分自身について、この「未来と“概念化能力”の関係性」について考えてみたんです。

そうやって振り返ってみてみると、確かに、過去の自分が「もう過ぎ去った過去について大きな後悔をしていた時期」や「終わった物事の結果を悔いていた時期」には、常に視点が近視眼的と言うんでしょうか、非常に小さなところばかりを見ていて、いわゆる“部分最適”についてしか考えられていませんでした。“全体観”とか“俯瞰”とかいうことが上手くできないでいた、というよりも「することができなかった」のをハッキリと覚えています。

逆に、自分達で会社を起こして「未来について考える」ようになって以降は、全体観や俯瞰というのは(どのレベルで出来ていたと判断しているのかはさておいて)、“以前の自分”と比較するのであれば、それはもう圧倒的にできていると言っても言い過ぎではないと思っていますし、現に“昔の自分”にはできなかったことが“今の自分”には難なくできているなんてことはザラにあるわけです。

もちろん、気付きのレベルや思考のレベルも俯瞰のレベルも見ている未来のレベルも、過去の自分と比べれば段違いですし、そもそも、「使っている言葉の意味」すらも“同じ言葉”について捉えている範囲が昔と今とでは「全くの別物」といっていいくらいのレベル感だよなぁなんて実感することは多々あります。

そんな、「具体物として存在しない概念を扱い操る能力」は、様々な部分に大きく影響してくるのを、自分の中でこうやって体感しているからこそ、他社に対して外部から関わる時に“客観的に概念化能力について観察する”ことで見えてくるモノが色々あるのかもしれないなぁと、今あらためて感じています。

そんな“概念化能力”に開きがある人達がコミュニケーションを取る必要のある状況は、必ず発生するわけなので、その際には“概念化能力”が高い(と言うべきかどうかはよくわかりませんが)側の人から、「橋を架けるために手を差し伸べる」ということが必要不可欠になってきます。そうでなければ絶対にコミュニケーションの齟齬は埋まりません。まさしく、その「齟齬という溝」に橋を架けるイメージです。

幾ら待っていたところで、その溝には“虹”はかかりません。

自分で“橋”を架けるしかありませんし、その時そこにある“溝”こそが「コミュニケーションの齟齬である」と看破できるのは、まさしく“概念化能力”のなせるわざなんですから、どんな“能力差”の時にも言えるように、やっぱりどうしたって「能力が高い側から低い側へ手を差し伸べる」のは、人間の営みとして「そうするべきこと」なんだろうなと、僕はいつもそんな風に思っています。

あかね

株式会社プロタゴワークス

https://www.protagoworks.com/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?