環流夢譚――「ほんとうの仏教」という神話 その2

仏教は「こころの科学」?

前回に続いて、今回扱ってみたいのは「仏教はこころの科学である」という仏教観です。

仏教はこころの科学である――これは現代の日本で時々見られるフレーズです(ここで言う「こころ」とか「科学」といったことばが、一体何を意味しているかは必ずしも明らかではないのですが)。このフレーズが何を意味しているのかはともかく、およそ「宗教」と呼ばれる文化現象のなかで、仏教ほど人間の心理的な性質に迫ってきたものはないとは言えるかもしれません。

仏典には、渇愛を滅ぼすには具体的にどうすればよいか、心(citta)という現象にどうアプローチすればいいかという問題が語られているし、部派のアビダルマや大乗の唯識思想にも、人間の心理を解明しようとした面はあります。現在でも、仏教と心理学を比較する際には、「仏教は1500年以上前に既に無意識を発見していた!」といったような文脈で唯識思想が持ち出されることが多いです。仏教には、人間の心理を解明しようとする伝統があるとは言えるでしょう。

しかし、それが仏教のすべてであるとか、仏教の核心であるとまでは言えません。実際に存在する仏教は、哲学的側面も宗教的側面も呪術的側面も含んだ、巨大な総合的文化体系であり続けてきました。仏教は、アジアのいたるところで人々に生きる指針を示し、善や悪とは何なのか、何をなすべきなのか、何をなすべきではないかを教えてきただけでなく、神様などの目に見えない対象についても語り、文藝や仏教美術を生み出し、政治や社会に大きな影響を与えることもありました。

仏教は、そういった多様な要素を含んだ、複雑極まる文化現象です。仏や神を篤く信仰したり、現世利益を願ったりしてきた人々も間違いなく仏教の一部であり、彼らを仏教徒でないなどと言うことはできません。「心」の問題や内面の問題にしても、あくまでも仏教の一部です。全部であるとは到底言えません。

ところで、現代の日本では、近代科学とうまくすり合わせることが難しそうな仏教の要素や、現代人には心から信じることが難しそうな要素については、人間の「こころ」の問題を象徴的に語っているのだと解釈されることがあります。

例えば、人間は解脱しない限り、天・人間・阿修羅・畜生・餓鬼・地獄の六道を延々と生まれ変わり死に変わりし続けるのだという輪廻説については、「これは輪廻が実在するということを説いたものではなく、人間の『こころ』が、天界のような良い方向にも地獄界のような悪い方向にも動くのを象徴的に説いたものだ」といったような解釈がなされることがあります。他にも、「仏教経典には釈迦を惑わせようとする悪魔が登場するが、これは悪魔が実在することを説いたものではない。人間を惑わす煩悩を象徴的に表現したものだ」といった解釈がなされることもあります。神話的な伝承や「非科学的な」エピソードは、「こころ」のなかの問題だとされるわけです。

科学とすり合わせるのが難しそうなエピソードは、どうにかこうにか現代人の常識の枠内に収まる方向で解釈しようという動機から、こうした見方がなされるという面もあるでしょう。

内面化される宗教――宗教の制度的側面の軽視

しかし、ここには別な背景も考えられます。それは、そもそも現代の日本では、仏教に限らず宗教というのは個人の内面の問題であり、個人の領域で生じる事態であると考える人が多いのではないかということです。この考え方でいくと、宗教の「本質」は、個人の「こころ」に安らぎをもたらすことや、個人の内面の問題を解決することだということになります。このような見方は一見するともっともらしいし、そのとおりだと思う方も現代の日本には多いのかもしれません。しかし、これは偏りを含んだ特殊な宗教観だと言わざるをえません。

宗教の「本質」は個人の内面の問題を解決することであり、宗教は個人の領域で生じる現象だと考えるのであれば、儀式や祈祷や祭りや呪術といった要素や、寺院や教会や仏像や曼荼羅やイコンといった要素や、信者の共同体といった要素は、すべて二の次三の次であって重要ではないということになります。

ですが実際には、宗教と呼ばれる現象はほとんどの場合、個人の内面的な要素だけではなく、こういった儀式や「宗教美術」や共同体の形成といった外面的な要素をも含んでいます。内面の方が宗教の「本質」であって、外面的な要素は重要ではない不純物だなどというのは、現代人の一部が抱く特殊な宗教観であり、特に普遍的なものではありません。多くの宗教において内面と外面は密接不可分の関係にあります。

例えば「宗教美術」と呼ばれるものは、内面と外面が密接不可分だからこそ生まれるものです。内面こそが宗教の核心であり、外面は重要ではないというのであれば、誰もあんな壮大なものを熱心に作ったりはしません。内面こそが核心で外面は二の次三の次だという見方では、宗教と呼ばれる現象を説明することが全くできないのです。

かつてエミール・デュルケーム(1858―1917)は、次のように宗教を定義しました。

宗教とは、聖なる事物、すなわち分離され禁止された事物に関わる信念と実践とが連動している体系であり、それらの信念と実践とは、これに従うすべての人びとを、教会と呼ばれる同一の道徳的共同体に結びつけている。

また、宗教学者の大田俊寛は次のように述べています。

人間が生死を超えた「つながり」のなかで生きていることを示し、物語ること。宗教が存在しているもっとも根源的な理由はここにあると思われる。宗教に見られるさまざまな物語の役割は、人間の諸文化がどのような起源を持つのか、そしてそれがどのような「つながり」のなかで継承されてきたのかということを指し示すことなのである。

このように、人間は生死を超えた「つながり」のなかに存在するため、ある人間が死んだとしても、それですべてが終わったわけではない。(中略)生者たちは、死者の遺体を何らかの形で保存し、死の事実を記録・記念するとともに、その生の継続を証し立てようとする。そしてそのために、人間の文化にとって不可欠である「葬儀」や「墓」の存在が要請される。そこにおいて死者は、「魂」や「霊」といった存在として、なおも生き続けると考えられるのである。

もちろん、一つの物質的な生物としては、死者はすでにこの世から消え去っているため、「魂」はあくまでフィクショナルな存在であり、現実には存在しない「虚構の人格」でしかない。しかしこの「虚構の人格」は、人間の社会が成り立つためには常に必要不可欠のものである。人間社会は、生死を超えたこの人格的存在を中心に据えることによって、その統合を保つのである。そしてこの「虚構の人格」は、時代の変遷においてその形を変え、それとともにさまざまな社会形態を創出してゆく。

もちろん、宗教と呼ばれる現象は巨大で複雑なものですから、明快で一義的な定義を与えることはおそらく不可能でしょう。しかし少なくとも、宗教と呼ばれる現象は、個人の内面で起きる心理的な現象にとどまるものではなく、人々を「同一の道徳的共同体に結びつけ」たり、生死を超えた「虚構の人格」によって人間社会の「統合を保ち」、「さまざまな社会形態を創出する」ものでもあるとは言えます。人々を結びつけて共同体を築き、人間の生死を意味づけ、物語るというのも、間違いなく宗教と呼ばれる現象の一部です。これは、たとえ仏教であっても同じです。

「仏教は、修行を通じて無明・渇愛を取り去って輪廻から脱出し、もう生まれ変わらなくなることを目標にしている。つまり仏教は、人々を結びつけて共同体を築きそれを維持していくという営みとは逆の方向を目指している。共同体を築くなどというのは仏教の本質や核心とは何ら関係のないことだ」と思う方もおられるかもしれません。しかし実際には仏教と呼ばれる現象には、個人の「覚り」を求める方向性だけで完結したものではなく、人々を共同体へと結びつける機能も間違いなくあります。

例えば、第3回で述べた仏・法・僧の三宝を見てみましょう。三宝は仏教の根幹であり、およそ2500年に渡って仏教徒たちは三宝に帰依し続けてきました。このうちの僧(サンガ)というのは出家者の集団のことです。仏教の根幹の一つであるサンガは間違いなく一種の共同体ですし、仏教が全く共同体を形成しないなどということはありません。

また、第7.5回で述べたように、仏教には在家信者に対して説かれる施論・戒論・生天論という教えがあります。これは、サンガや出家者に布施を行い、戒を守って生活すれば来世で良いところに転生できるというものです。出家者たちもカスミを食って生きていくことはできんわけで、布施をすれば良いところに転生できますよと在家信者にアピールして、大商人や王様のようなパトロンに赤スパを投げてもらってサンガを存続させていたわけです。仏教が、個人の内面的な「覚り」を追求するという側面だけで成り立っていないことは明らかです。仏教には、世俗の世界と関わり、信仰を基盤にして人々を共同体へと結びつける集合的で公共的な面も間違いなくあるわけです。それを仏教の核心ではないなどと言って切り捨てることはできません。

また、宗教と呼ばれる現象を個人の内面の問題だと捉える見解には次のような問題もあります。例えば、ある人物が「私はすんげぇ神秘体験をしました。ゆえに私は最高の宗教者です」と言ったとしましょう。突飛で極端なことを言っていると思われるかもしれませんが、宗教は個人の内面で起こる心理的な現象だという立場をとるのであれば、これに反論することはできません。麻原彰晃のような人物が「私は神秘体験をした最終解脱者である」と自称しても、反論することはできないのです。宗教は個人の内面の現象なのだとするなら、それを客観的に検証することはできないからです。

何度も申し上げているように、仏伝によれば、釈迦は世俗の世界を脱して「覚り」をひらいた直後は、その静寂にとどまり教えを説かずに死んでいくつもりだったとされています。しかし最終的には、梵天の請願を受け入れて教えを説くことを決断したというのです。これでいくと、釈迦が梵天勧請を受け入れて他の人にも教えを説かなければ仏教は始まらなかったということになります。その後釈迦は、五人の修行者に対してはじめての説法を行い、その説法を聞いた五人は解脱したとされています。つまりこの段階で、五人の修行者が釈迦を仏だと認め、釈迦も五人が解脱したことを認めるという関係性が成立したことになります。こうやって仏教は始まったとされているわけです。

ここで、釈迦が梵天勧請を受け入れることなく、教えを説かずに世を去ったとしましょう。もし話がそこで終わっていたら、それを外側から眺めた人が、「釈迦は『覚り』をひらいたというが、それは釈迦個人の妄想や幻覚と区別することは可能なのか?」などと言ってもおそらく反論はできないでしょう。

しかし、釈迦が五人の修行者に対して自分が覚った知慧を言語化して説いたり、五人が釈迦の説いた内容を受け入れたり、五人が釈迦を仏だと認めたり、釈迦も五人が解脱したことを認めたりしたとなると、話は変わってきます。このような関係が成立した以上は、それを外側から眺める非仏教徒であっても、少なくともそこに宗教的な現象が成立していることは認めざるをえなくなるからです。このように、個人の「こころ」の問題や内面の問題だけで完結していては、仏教と呼ばれる現象は成立しないのです。釈迦が梵天勧請を受け入れ、世俗の世界と再び関わることを「決断」することで仏教が始まったとされている以上、仏教は個人の内面や「こころ」の問題だけでは完結しえないのです。

公的領域から放逐されたキリスト教

さて、己の内面で起きる心理的な現象こそが宗教の核心だという特殊な宗教観は、一体どこから来たのでしょうか。この問題について論じるためには、どうしてもヨーロッパにおけるキリスト教の歴史に触れざるをえません。一体なぜここでキリスト教が出てくるのかがわからないという方もおられるでしょう。しかし、本稿でこれから扱う問題は、キリスト教の歴史の問題とも密接に絡んでくるので触れないわけにはいきません。少し回り道になるようですが、ここで論じておきたいと思います。

中世のヨーロッパで、人々を結びつけて共同体を築き、人間が生死を超えた「つながり」のなかで生きていることを示し、人間の生死を意味づける物語を提示する役割を果たしていたのは、キリスト教です。中世のヨーロッパでは、教会や修道院といったキリスト教の共同体によって、社会の統合が保たれていました。教会では、教会簿をもとに地域住民の誕生や結婚や死亡が管理され、教会法に基づく裁判が行われました。修道院は、祈りを捧げるのみならず、土地の開墾や農業や酪農や医療などの活動も行っていました。その信仰のあり方は、個人の内面で起きる心理的な現象にとどまるものでは決してなく、強い社会的機能を帯びたものでした。

教会や修道院は社会の基盤となる制度であり、その全体を統括するローマ教皇には強い権威がありました。宗教的な権威であるローマ教皇は、世俗的な権力者である王様や諸侯たちに塗油の儀式を施して、彼らの権力が正当なものであるという保証を与えていました。当初は、ローマ教皇という宗教的な権威と、王様や諸侯などの世俗的な政治権力との関係は、わりと対等なものでした。しかしその後、(ここでは深入りはしませんが、叙任権闘争とかカノッサの屈辱とかヴォルムス協約とかいろんなことがあって)教皇権が次第に世俗の権力を上回るようになります。教皇権はインノケンティウス3世(1161-1216)という教皇の時代に全盛期を迎えます。インノケンティウス3世は、神聖ローマ皇帝(ドイツ王)やイギリス王やフランス王を屈服させて強大な教皇権を実現し、「教皇は太陽、皇帝は月」という言葉を残しました。

宗教改革とプロテスタント――信仰の内面化

しかし、教皇権が絶頂に達すると、それを批判する動きも出てくるようになります。世俗の世界に対して権力の優越性を主張するのは、キリスト教の精神に照らして正しいことなのだろうかという話になってくるのです。マルティン・ルター(1483-1546)が、ローマ教皇による免罪符の販売を激しく非難したことや、そこから宗教改革が始まったことや、その結果としてプロテスタントという新しい宗派が成立していったことはご存知のとおりです。

プロテスタント(抗議する者)は、「教会の外に救済はない」(ラテン語でextra ecclesiam nulla salus)と説いていた既存のカトリック教会にプロテスト(抗議)しました。というのも、ローマ・カトリック教会は、西ヨーロッパにキリスト教を広める過程で、聖職位階制度(ラテン語でhierarchia)と呼ばれるシステムを築いていました。ローマ教皇を頂点に、大司教・司教・司祭などから構成されるピラミッド型の組織を形成したのです。そしてローマ・カトリック教会には、教皇が地上におけるイエスの代理人であり、教会こそが神の恩恵につながることができる唯一の機関であるという意識がありました。カトリック教会は聖職者と一般信者を厳しく区別し、一般信者は教会の聖職者が行う秘蹟(サクラメント)と呼ばれる儀式によってのみ神の恵みが受けられると主張しました。「教会の外に救済はない」というのが、カトリック教会の中心的な教義の一つとなったのです。

ルターは、「教会の外に救済はない」という主張を全面的に否定しました。ルターは、人が神によって「義とされる」(義しい人間であると認められる)のは、ただ内面的な信仰だけによるのであり、善い行いやサクラメントの儀式によるのではないと主張したのです(これを信仰義認説と言います)。「聖書のみ」というスローガンを掲げ、聖書こそが最高の権威だとして、教会の権威ではなく聖書のみを信仰の中心にせよと主張しました。ローマ・カトリック教会によって独占されてきた聖書を解釈する権利は、全キリスト教徒に与えられるべきだと言ったのです。神と人のあいだに教会が介在することを否定したのです。

司祭や僧侶のするように、身体が聖衣を着たところで、たましいには何の助けにもならない。また身体が教会や聖所にいても同様であり、聖物を扱っても同じである。(中略)反対に身体が聖衣でないものを着、神聖でない場所にいて、飲み食いし、巡礼も祈りもせず、右に述べたにせ聖者のするすべての行いを怠っても、それはたましいには何の害にもならないのである。

たましいはキリストについて説かれた神のみ言葉、すなわち聖なる福音のほかには、天にも地にも、これを生かし義とし自由とし、またキリスト者とするものをもたない。

神と人のあいだにカトリック教会が介在することを否定するということは、聖職者と一般信者を厳しく区別するカトリック教会の立場を否定するということでもあります。聖職者の権威が否定され、神の前ではキリスト者は誰もが平等に祭司だという話になるわけです。このようなルターの考え方は、万人祭司主義と呼ばれています。

キリストは名誉と品位をもたれる初子であるが、これらを彼に従うすべてのキリスト者に分かち与えてくださる。そこで、彼らも信仰によってキリストとともに、みなかならず王となり、祭司となる。

「みんなが祭司である以上、キリストを信ずる者の中で祭司と平信徒との間にいったいどんな区別があるのか」ときみが尋ねるなら、私はこう答える。祭司、僧侶、聖職などという言葉が一般のキリスト者から移されて、今日僧侶階級と呼ばれる少数の人々にだけ適用されているのは、これらの言葉が不当に使われているからだと。聖書は、学者たちまたは聖職者たちを、ministri, servi, oeconomi すなわち、キリスト、信仰、キリスト者の自由をほかの人々に説くことを務めとする「奉仕者」「僕」「執事」と呼んでいるだけで、何の区別をも与えていない。

また、ルターは聖書をドイツ語に訳しています。中世のローマ・カトリック教会では、聖書はラテン語訳に統一されており、ラテン語がわからない一般人が聖書を直接読む方法はほぼ皆無でした。一般人は聖書を直接読むのではなく、カトリック教会の聖職者の説教を通じてキリスト教に触れていました。聖書の解釈は、少数の聖職者や知識人に独占されていたのです。

ところがルターは、当時のドイツの各地方の方言を取り入れながら、聖書をドイツ語に翻訳しました。ルターによるドイツ語訳聖書は、15世紀に実用化された活版印刷に支えられて広く普及し、近代ドイツ語の統一がはかられたとも言われています(ちなみに、ルターの有名な95か条の論題も、活版印刷によってドイツ語版が印刷され、瞬時にドイツ中に広まりました)。ともあれ、印刷機という新たな技術を背景に、一般人が教会を通さずに、聖書を直接読む道が開かれたわけです。

宗教改革の流れは、信仰を個人的なものへと純粋化し、内面化するものでした。皆さんもご存知かもしれませんが、一般にカトリックの教会は豪華ですが、プロテスタントの協会は質素でシンプルですね。また、カトリック教会が伝統的に認めてきた秘蹟(サクラメント)の儀式は、洗礼・堅信・聖体・ゆるし・病者の塗油・叙階・結婚の7つです。一方、プロテスタントの多くの教派では、洗礼と聖餐以外のものはサクラメントとして認めていません(聖書に根拠がないとされるからです)。教会の装飾や儀礼といった外面的な要素や制度や儀式よりも、内面的な信仰が重視されるのです。

政教分離への道――内面へ押し込まれるキリスト教

さて、宗教改革は元々はキリスト教の教義論争でしたが、教皇のやりたい放題に不満を募らせていた一部の諸侯がルターを支持したため、政治闘争にも発展していきます。結果的に、諸侯たちはカトリック陣営とプロテスタント陣営にわかれて、お互いに争っていくことになります。そのなかでも、宗教改革が始まってからおよそ100年後に起った三十年戦争(1618~1648年)は、最大の宗教戦争でした。カトリックとプロテスタントの争いに王様の権力闘争が絡んで、ヨーロッパ全体を巻き込む激しい戦争が続きました。キリスト教信仰によって長いあいだ統合を保ってきたヨーロッパ世界は、その信仰のために分裂し、争いあうようになってしまったのです。もはや社会を統合する機能をキリスト教に任せておくことはできない。そう考えられるようになっていったのです。

かくして、この戦争を終わらせたウェストファリア条約(1648年)によって、宗教と政治の力関係は大きく変わることになりました。この条約により、各国を支配する君主に主権者としての地位が認められ、それぞれの君主が自国の国教をカトリック・ルター派・カルヴァン派から選択できることになりました。この原則にしたがうのであれば、必然的に、キリスト教が国家を支配するのではなく、国家がキリスト教を支配することになります。

同時にこれは、政治をキリスト教から切り離された独立した領域として設定し、政治を基礎にして秩序を形成しようとしたということでもあります。先ほど触れたように、かつてのローマ教皇は、王様や諸侯たちに塗油の儀式を施して、彼らの権力が正当なものであるという保証を与えていました。しかし、君主の統治権は、もはや教会の承認なしに正当だと認められることになりました。これは、キリスト教の組織や権威が国家へ介入することが認められなくなり、政治によって公的領域が独占されることになったということです。

先ほど述べたように、中世においてキリスト教は、教会や修道院などの組織を通じて社会の基盤として機能し、葬儀を通じて人間の生死に意味を与えていました。しかし近代においては、そういった機能は役所や裁判所や法人や会社といった世俗の組織によって肩代わりされることになりました。人々の生死も、教会が管理していた教会簿ではなく、近代国家による身分登録簿や住民票によって記録され管理されるようになりました。政治によって公的領域が独占され、キリスト教は徐々に社会的領域や公的領域から撤退していくことを余儀なくされるようになったのです。キリスト教はもはや社会の基盤として公的領域の中心に位置することはできず、私的な領域へと押し込められるようになったわけです。

これは、キリスト教信仰が個人の内面へと押し込められるようになったことを意味します。キリスト教信仰は、私的で内面的な次元へと矮小化されていったのです。

繰り返しになるようですが、宗教は、人間の内面だけに関わる現象ではありません。宗教は、人々を結びつけて共同体をつくり出して社会の統合を保ち、人間が生死を超えた「つながり」のなかで生きていることを示し、人間の生死を意味づける物語を提示するという社会的機能を果たしてきました。ですので、どのような形で死者を弔い、どんな意味を与えて、どのように死者が残したものを引き継いでいくかというのは、人間にとって公的領域の中核に位置する極めて重要な問題です。しかし、政教分離を経た近代社会においては、この極めて重要な問題が私的な領域に追いやられてしまうのです。人々の生死は、教会簿ではなく近代国家による身分登録簿や住民票によって記録され管理されるようになりました。しかし、近代国家は人は死んだらどうなるのかという問題に関わることはできません。国家が関与するのは現世の問題のみで、来世のような話には関知しません。そうすると、死という事態は私的な領域に属する問題であり個人の問題だということになって、死を公的領域で取り扱うことができなくなってしまうのです。かくして、「宗教」というのは私的な領域で起こる主観的な現象であり、個人の内面だけに関わる心理的な現象であるとさえ考えられるようになっていったのです。

「宗教の『本質』は個人の『こころ』に安らぎをもたらすことだ」とか、「宗教の『本質』は個人の内面の問題を解決することだ」とか、「宗教の『本質』は神秘体験だ」などといったような宗教観は、以上のような流れを汲んで出てきたものです。近現代人の一部が抱くこのような宗教観は、時代や地域を超えた普遍的なものでは全くありません。近代の西欧で生まれた、偏りを含んだ特殊な宗教観なのです。近代において、政教分離に基づく近代国家の枠組みが世界中に輸出された結果、そのなかで生きている我々も、そのような特殊な宗教観を無自覚のうちに当然のこととして受け入れているというだけの話なのです。

また、このように信仰を個人の内面に限定する宗教観が、先ほど述べたプロテスタントの立場と非常に相性がいいということにも注意してください。教会の権威ではなく聖書のみを信仰の中心にして、教会が与える儀式ではなく内面的な信仰のみによって義とされるというプロテスタント的な方向性は、近代の特殊な宗教観と合致します。「宗教の『本質』は個人の内面の問題を解決することだ」という方向性の宗教観は、プロテスタント的な宗教観でもあるのです。

ところで、近代以降の日本では、このようなプロテスタント的な宗教観を開陳するお坊様や仏教関係者もよく見られます。なぜ仏教者にも、プロテスタント的な宗教観を抱く人がいるのでしょうか。これは本稿で扱う問題の核心に関わってくるお話になりますので、これから少しずつ述べていきたいと思います。

さて、以上のようにキリスト教が公的で社会的な性格を剥奪され、骨抜きにされていく一方で、キリスト教会が説いてきた世界観が、近代科学によって揺らぐという事態も生じてきます。例えば、中世のキリスト教会は天動説を説いていましたが、近代科学によって地動説が正しいことが証明されました。地球や人間が宇宙の中心にいるというキリスト教会が説いてきた世界観は、もはや成立しなくなったのです。その一方で、近代科学の発展を受ける形で、万人に平等に備わっている「理性」によって世界を照らし出すことで、その隅々まで正確に知ることができるという思想が広がり始めるようになりました。

「理性」の時代

17世紀以降の西洋では、キリスト教の弱体化や近代科学の発展を背景に、理神論と呼ばれる考え方が登場します。これは、「宇宙をつくったのは神だけど、神は宇宙をつくった後は宇宙の運営から手を引いて、その後は物理法則に任せた」という考え方です。いかにも「理性」の時代らしい宗教観です。「すべては神の思し召し次第である」という、従来の考え方は揺らぎつつあったのです。

このような風潮のなかで、従来のキリスト教に満足できない人々が徐々に出てくるようになり、ユニテリアンやクエーカーやユニヴァ―サリストやスウェーデンボルグ派といった新たなキリスト教の教派も台頭してくるようになります。

そのなかでも、特にここで簡単に紹介しておきたいのが、ユニテリアンという教派です。ユニテリアンは、キリスト教の伝統的な三位一体説(神とイエスと聖霊は本質的に一体であるという説)を否定して、神の唯一性を主張しました。ユニテリアンの一部は、「理性」の力や、人間の自己改善能力や、人間が完全なものへと近づいていく可能性を強く信じる傾向を見せました。彼らは、キリスト教を「理性」に基づいて捉え直し、「理性」や「進歩」への信頼に基づいて、既存のキリスト教を徹底的に再検討しようとしました。ユニテリアンが三位一体説を否定するのも、「理性」に基づいて既存の権威や伝統を批判しようとしたからです。ざっくり言えば、近代的で「合理主義的」な傾向を帯びた一派です。ユニテリアンは、本稿でこれから何度も登場することになりますので、頭の隅にでも置いといて下さい。

以上のように、近代の西欧においては、キリスト教が公的領域から個人の内面へと追いやられて骨抜きにされ、「理性」や「科学」や「合理」といった概念が強力なパワーを持つようになってきます。しかし、近代は「理性」や「科学」一辺倒の時代で、宗教は「非科学的」な過去の遺物として影を潜めていったのかというと、全くそんなことはありませんでした。キリスト教が弱体化して機能不全に陥り、「理性」や「合理」や「科学」や「進歩」といった観念が力を持つのと表裏一体の現象として、近代以前とは明らかに異質で“奇怪な”宗教現象が数多く見られるようになる時代でもあったのです。

本稿では、そうした近代に生まれた“奇怪な”文化現象の世界について、ここで記しておきたいと思います。これから私が紹介する文化現象の荒唐無稽さに呆れる人や、「一体こんなものと仏教に何の関係があるのか」と思う方もおられるかもしれません。しかし、これから私が紹介する文化現象の多くは、近現代の仏教の問題と様々な形で関係しています。現代の我々が抱いている仏教観とも関わっているし、本稿が扱う問題とも深く絡んできます。ですので、一見すると回り道に見えるようでも、どうしてもここで紹介しておかなければならないのです。前置きはこれくらいにして、早速“奇怪な”宗教現象の世界を見ていきましょう。

スピリチュアリズム(心霊主義)の流行

ハイズヴィル事件

時は1847年。アメリカはニューヨーク州のハイズヴィルという村に、フォックス家という一家がカナダから引っ越してきました。フォックス家は、フォックス夫妻と次女のマーガレットと三女のケイトの4人で、彼らはごく普通の家族でした(長女のリーはすでに結婚しており、ニューヨーク州のロチェスターに住んでいました。マーガレットとケイトは、まだ10代でした)。

引っ越してきてからしばらくは何事もありませんでした。ところが1848年3月下旬になると、彼らが夜中にベッドに入った後に、「音が鳴る」という現象が発生するようになったそうです。その後、(細かい経緯は不明な点もあるのですが)次女のマーガレットと三女のケイトは、物音を立てている霊と「交信」し始めるようになります。そして、心霊現象の噂を聞きつけた大勢の人々がフォックス家に押し寄せてくるようになったのです。この事案はハイズヴィル事件と呼ばれています。ハイズヴィル事件は、スピリチュアリズム(心霊主義)が大流行するきっかけとなりました。

ローチェスターにいた長女のリーは、この騒ぎがケイトとマーガレットによるいたずらであることを見抜いていましたが、これは儲かると考えました。ハイズヴィルでの一件が新聞などにも取り上げられて知られるようになると、リーはチャンスとばかりに、有料で降霊会を開催するようになります。こんなものはインチキだと抗議する声も強かったのですが、降霊会は成功をおさめました。アンチによる非難の声はむしろ宣伝の役割を果たし、霊との交信を信じようとする人々が増えていったのです。ケイトとマーガレットは霊媒(人間と霊のあいだの意思伝達の仲介をする人)としての地位を確立し、ありとあらゆる階層の人々が降霊会にやってくるようになり、一家は巨大な富を手にしました。

ハイズヴィル事件をきっかけに、スピリチュアリズム(心霊主義)が一気に大流行するようになり、各地で降霊会が盛んに開催され、テレパシーだの透視だの自動筆記だの空中浮遊だのが行われました。ちなみに、この時代の霊媒は女性が圧倒的に多く、降霊会の参加者も女性が多数を占めていました。フォックス姉妹以外で有名な女性霊媒をあげると、アメリカのヘイデン夫人(1826-1883)やレオノーラ・パイパー(1859‐1950)、イギリスのエマ・ハーディング・ブリテン(1823-1899)やフローレンス・クック(1856‐1904)などがいます。この種の分野における女性の活躍には目を見張るものがあります(このような現象は、日本の多くの新宗教において中年女性、いわゆる「おばさん」たちが大きな役割を果たしてきたのとどこか相通じる現象のように思われます)。

ところが、マーガレットとケイトは1888年に、自分たちが行ってきた心霊現象にはすべてトリックがありインチキだったと告白しました。マーガレットは40年のあいだ続けてきた霊との交信は嘘っぱちであり、リーに無理強いされたものだと述べ、ケイトもそれを認めたのです。

しかし、すでに大規模な社会現象となっていたスピリチュアリズム(心霊主義)は、この暴露によって終わることはありませんでした。

高額の参加費が設定されていたにもかかわらず、ありとあらゆる階層の人々がこの降霊会に押し寄せてくる。降霊会に参加したのは、単なる好奇心からというより、たとえば最近近親者を亡くして悲嘆にくれている者であり、そのような人々にとってケイトたちは現代における精神分析のカウンセラーのような機能を果たしていた。

心霊主義は、親しい身内の死による悲哀と自分自身の死への不安という根本的な悩みに答えるという目的をもっていた。地上における生が死をもって断絶することへの不安こそ、数々の不正行為にもかかわらず心霊主義が存続することができた理由である。本来このような恐怖や不安に答える立場にあった教会や聖職者は、一八世紀の啓蒙主義以降は徐々に権威を失って退潮傾向にあり、人々は古い神話ではなく新しい神話を必要としていたのである。

心霊主義はまさにそうした社会的な要請に応えるものとして登場する。心霊主義は、難解な教義をもっているわけではなく、まだ一〇代のフォックス姉妹でも十分に霊媒の役割を果たすことができたように、ほとんど誰でも参加することができた。しかも、心霊主義における死者の霊との交信により、亡くなった近親者との心の交わりを実際に「経験」できるという特徴をもっていた。降霊会は、死という現象を恐怖の対象としてではなく、生から次の生への単なる通過点とみなすことにより、参加者にある種の慰めを与える役割を果たしていた。

心霊主義の流行の理由として、産業革命以降の急速な文明化の影響を受けて生まれた宗教的・精神的な枯渇状態をあげることができる。心霊主義は、それまでキリスト教が占めていた隙間に入って、精神的な不安を癒すための代用宗教として登場する。

「人は死ぬ、必ず死ぬ、絶対死ぬ、死は避けられない」

すでに述べたように、キリスト教は政教分離を通じて公的領域から追放され、私的な内面の領域に押し込められて、人間の生死を意味づける「物語」を語るという重要な社会的機能を剥奪されました。また、近代科学の発展によって、キリスト教会が説いてきた世界観を心の底から信じることはもはや困難になってしまいました。もはや全知全能の神様を信じることはできない。

そこで、かつて全知全能の神様がいた場所に新たに居座ったのは、「理性」でした。万人に平等に備わっている「理性」によって世界を照らし出すことで、その隅々まで正確に知ることができる。神や天国や地獄は存在せず、人生は一回きりのものであり、人間は死んでしまえば無に帰るだけだ。そのようなものの見方が広がるようになったわけです。

しかし、近代は同時に、そのようなものの見方に満足できない人々が多く出てくる時代でもありました。それではあまりに救いようがないではないか。それでは己の人生に意味などないというのと同じではないか。万人に平等な理性が備わっているということは、裏を返せば自分は他の誰とでも交換可能な存在に過ぎないということではないか。

かつて麻原彰晃は説法を行う際に、「人は死ぬ、必ず死ぬ、絶対死ぬ、死は避けられない」というフレーズを好んで繰り返したのだそうです。これは何も麻原彰晃に限った話ではありません。今でも幼い子供たちに人気がある『それいけ!アンパンマン』というアニメがあるんですが、その主題歌である「アンパンマンのマーチ」は、「なんのために生まれて/なにをして 生きるのか/こたえられないなんて/そんなのはいやだ!」と詠っています。

これは、近代科学が決して答えることができない問いであり、同時に近代の世俗社会には決して答えることができない問題です。先ほど述べたように、近代国家は人は死んだらどうなるのかという問題に関わることはできません。近代国家が関与するのは現世の問題のみで、来世がどうのといった話には関知しません。

近代の世俗社会は、麻原彰晃やアンパンマンのマーチが我々に突きつける問いに答えることはできないのです。己の生死には確かな意味があるという実感が欲しい。もはや心の底から信じることができなくなってしまったキリスト教に代わる、新たな宗教観や死生観が欲しい。このような精神史的状況のなかで、人々はスピリチュアリズム(心霊主義)を受け入れていったのです。キリスト教が果たしてきた機能が麻痺してぽっかりあいた空白を埋めるようにして、司祭の代わりに霊媒師が登場し、ミサの代わりに降霊会を開催して、死後の世界について語り始めるようになっていったのです。

近代オカルティズムと神智学協会

さて、19世紀においては、スピリチュアリズム(心霊主義)が流行する一方で、新しい形のオカルティズムがバズるという現象も見られるようになりました。占星術や魔術や錬金術やタロットやカバラ(ユダヤ教の神秘思想)や薔薇十字主義などなど、従来の西洋で行われてきたいろんなオカルティックな実践が、新たな装いで世に出るようになっていったのです。

この動きは、1870年代から本格化します。具体的な事例をあげると、ハーグローヴ・ジェニングズ(1817-1890)の『薔薇十字主義者』(1870年)、ケイスネス夫人(1830-1895)の『新しい光のなかの古い真理』(1876年)、アンナ・キングスフォード(1846‐1888)の『完全な道』(1882年)などなど、占星術や錬金術やカバラや薔薇十字主義などをダシにして、新たな霊的思想体系を築こうとした本が続々と出版されました。

このような流れを汲んで、ヘレナ・P・ブラヴァツキー(1831‐1891。通称ブラヴァツキー夫人)とヘンリー・スティール・オルコット(1832-1907)が、1875年にニューヨークで神智学協会という団体を結成します。ブラヴァツキーは、(現在の)ウクライナ出身の神秘思想家です。オルコットは米国の軍人で、南北戦争に従軍し、大佐にまで昇進し、退役後は辯護士としても活動した人物で、優れた実務能力を備えていました。

一般にはあまり知られていませんが、この神智学協会は、近代の仏教史に大きな影響を与えています。本稿で扱う問題とも深く関わってきますので、ここで紹介しておきます。

まず、最初期の神智学協会は、「宇宙を支配する諸法則についての知識を収集し、普及させる」ことを目的としており、基本的には西洋オカルティズムの文脈の枠内にありました。しかしその後、神智学協会は普遍的な人類愛を掲げたり、仏教やヒンドゥー教などのアジアの宗教に強い関心を示したりするようになっていきます。ブラヴァツキーは、1889年に出した『神智学の鍵』という本のなかで、神智学協会の目的を次のように述べています。

(1)人種、肌の色、宗教の差別をせず、人類の普遍的同胞団の核を作ること。

(2)アーリア人および他の民族の聖典の研究、世界の宗教および科学の研究を増進すること。および古代アジアの文献、すなわちバラモン、仏教、ゾロアスターの哲学の重要性を証明すること。

(3)あらゆる面で、自然の秘められている神秘を探求し、また特に人間に潜在するサイキックおよび霊的な能力を研究すること。

ここで注目しておきたいのは、「世界の宗教および科学の研究を増進すること。および古代アジアの文献、すなわちバラモン、仏教、ゾロアスターの哲学の重要性を証明すること」というくだりです。ブラヴァツキーがなぜこういうことを言うのかというと、彼女は「世界のあらゆる宗教はただ一つの同じ真理に基づいている」という立場をとっているからです。ブラヴァツキーは『神智学の鍵』で、次のようにも言っています。

【問】 ……世界のあらゆる宗教はただ一つの同じ真理に基づいていることを、何によって証明するのですか?

【答】 宗教の比較研究と分析によってです。昔は、「智慧の宗教」はどれも同じでした。かつて秘儀はどこにもありましたが、その秘儀でイニシエート達によって伝えられた教えがどこでも同じだったという事実は、太古の宗教哲学がすべて同じだったことを立証しています。

ブラヴァツキーによれば、宇宙と人間に関する秘密の普遍的な真理が、太古の昔からヘルメスやモーゼやオルフェやピタゴラスやプラトンやイエスといったごく一部の賢者のみに伝授されており、仏教やキリスト教といった古今東西の様々な宗教には、その根源的な真理が断片的に表現されているのだそうです。つまり、いろんな宗教の源は実は一つであり、その源から古今東西の様々な宗教が時代に応じて生まれたのだというのです。そこで、表面的には対立しているように見える諸宗教の根源に共通する秘密の真理に目覚めることで、個々の人間の霊的な進化が成しとげられるのだそうです。

ブラヴァツキーによれば、古今東西の宗教の源である秘密の真理は、マハートマー(「偉大な魂」という意味です)と呼ばれる霊的熟達者によって太古から伝えられているのだそうです。ブラヴァツキーは、自分はチベットに住むマハートマーと交信することができると称して、マハートマー書簡と呼ばれる手紙を提示し、マハートマーから授かったメッセージだと主張しました。

ブラヴァツキーは、『シークレット・ドクトリン』という著書のなかで、霊魂の進化という考え方に基づいて、「根幹人種論」と呼ばれる進化論を唱えています。根幹人種論では、地球上で人類は第一根幹人種⇒第二根幹人種⇒……⇒第七根幹人種という七段階を経て進化するとされており、人間は肉体的に進化するのみならず、その霊魂も進化するのだそうです。

ブラヴァツキーによれば、地球上の最初の人類である第一根幹人種は物質的な肉体を持たず、アストラル体と呼ばれる霊的な身体を持つに過ぎなかったそうです。第二根幹人種も物質的な肉体は持たず、エーテル体と呼ばれる霊的な身体のみを持ち、分裂によって増殖するのだそうです。それが第三根幹人種に進化すると、人類として初めて物質的な肉体を持つようになります。第三根幹人種は、卵から生まれる両性具有の存在でしたが、やがて男性と女性に分かれ、生殖行為によって子孫を増やすようになったのだといいます。そのなかには、性の快楽に溺れて獣と性交し、悪しき業によって進化の道から転落し、動物の領域に堕落してしまう者も出てきたのだそうです。

そして最終的に人類は、第七根幹人種において完全な段階へと移行するとされています(ちなみに現在の人類は第五根幹人種に当たるそうです)。要は、人類は物質的・動物的領域への堕落の危機に何度も見舞われながらも、着実に霊魂を進化させ、第七根幹人種において最高の霊的な段階に至るのだというのです。人間は、己の努力によって霊魂を進化させることを通じて、「神人」へと近づいていくことができるのだそうです。

ブラヴァツキーは、全宇宙の根底には、目に見えない単一の至高の原理が存在し、万物の根源になっているのだという一元的世界観を説いています。人間はその一なる不滅の万物の根源と同一の本質を共有しており、人間のなかには不滅の根源と共通する永遠に不滅な部分があるから、人間の霊魂は不滅であり、人間は業(行為)によって輪廻転生を繰り返して進化を続けるのだそうです。

ブラヴァツキーによれば、惑星も生物と同様に進化や退化を行い、七段階を経て霊的なものから物質的な存在になり、そして霊的な存在へと戻っていくのだそうです。つまり、彼女の進化論によれば、我々人間の進化と惑星の進化はつながっており、人間と宇宙はつながっているのだということになります。個々の人間という小宇宙の進化の動きと、大宇宙の進化の動きがつながり連動しているのだという世界観なのです。

このような「人間の霊魂は不滅であり、人間は業(行為)によって輪廻転生を繰り返して進化を続ける」とか、「人間は、己の努力によって霊魂を進化させることを通じて、『神人』へと近づいていくことができる」といったブラヴァツキーの思想には、ヒンドゥー教や仏教で説かれる業や輪廻の思想が取り込まれています。

ブラヴァツキーの初期の著作である『ヴェールをとったイシス』(1877年)には、業や輪廻に関する踏み込んだ言及はなく、彼女の初期の思想は、基本的には西洋オカルティズムの範囲内にありました。しかしその後、1879年にブラヴァツキーとオルコットがインドを訪れ、神智学協会の本部もインドに移ると、神智学協会は「東洋思想」への傾斜を強め、その教義にヒンドゥー教や仏教の要素が本格的に取り込まれていくようになります。ブラヴァツキーをはじめとする神智学協会の人々は、すべての宗教の源となった本源的な秘密の真理が、ヒンドゥー教や仏教のなかにあると信じていました。ヒンドゥー教や仏教に対して、「東洋の神秘」(?)を見い出していたのです。ブラヴァツキーが描いた「仏教」は、超自然的で神秘的なものでした。

かくして、ヒンドゥー教や仏教のいろんな要素が神智学協会の教義に取り込まれていったのですが、そこにはいろんな「誤解」も含まれていました。ヒンドゥー教や仏教の理解できる部分や利用できそうな部分を取り込んで、新プラトン主義やカバラなどの西洋の神秘主義思想とミックスするという、悪く言えば「闇鍋」のような手法がとられたのです。ともあれ、当時の西洋のオカルティズムは、真理を求めてその関心を「東洋」へと向けていました。その動きの最先端に位置していたのが、神智学協会だったのです。

なお、神智学協会は特に初期においては、反キリスト教的な立場を鮮明にしていました。例えば、オルコットは神智学協会の設立大会で、キリスト教は偽りの宗教であると断言し、キリスト教と戦うべきだと聴衆に訴えています。この問題に関係することですが、ブラヴァツキーは、自分たちのやっていることは宗教ではなく科学だと称していました。

【問】神智学(Theosophy)とその教義はよく、新しい宗教だと言われていますが?

【答】神智学は宗教ではありません。神聖な知識または神聖な科学です。

ブラヴァツキーは、既存のキリスト教を批判し、イエスはマハートマーの一人であり、キリスト教はイエスという人物を除いては何の価値もないものだと主張して、キリスト教の宣教師たちに衝撃を与えました。ブラヴァツキーはイスラム教についても、何人かのイスラム神秘主義者を除けば価値はないとも言っています。仏教についても、アジアに実際に存在する仏教は無知な民衆に教えるためのものであり、重大な誤りを含んでいると言っています。

「アイドルはウンコをしない」じゃないけど、「古代のイエスや釈迦はウンコをしなかったけれど、実際に存在するキリスト教会や仏教教団はウンコをする集団だ」というものの見方が見てとれるわけです。ともあれブラヴァツキーはこのように、「自分たちがやっていることは宗教ではなく科学である」とか、「古代のイエスや釈迦はキラキラした優れた存在だったが、実際に存在する教団はダメなものだ」と主張するわけです。「なんだかどこかで見たことがあるような宗教観だ」と思った方もおられるかもしれません。それがどこなのかということは、これから少しずつ見ていきたいと思います。いずれにせよ、ブラヴァツキーがこのような見方をとったということは重要なことなので、頭の隅にでも置いておいて下さい。

なお、ブラヴァツキーは、元々はスピリチュアリズム(心霊主義)の霊媒として活動していた人でしたが、のちにスピリチュアリズムを厳しく批判するようになります。例えば、スピリチュアリズムでは、死者の霊のはたらきによって心霊現象が起こるとされます。しかしブラヴァツキーは、心霊現象は死者の霊によって起こるのではなく、生者の意志によって起こると言いました。スピリチュアリズムと、神智学のようなオカルティズムのあいだは、立場の違いがあるわけです。

しかし、オルコットも含めて、1875年に設立された神智学協会の初期会員のほとんどは心霊主義者でした。また、神智学のようなオカルティズムの世界でも、心霊主義的な手法が用いられることもあります。よって、両者に立場の違いはあれど、その隔たりはそこまで大きくないという見方も可能です。

神智学協会が後世に与えた影響

さて、どうでしょうか。マハートマーから授かった手紙などというものは九分九厘インチキだろうし、ブラヴァツキーが説く人類や惑星の進化の歴史も、馬鹿馬鹿しい誇大妄想だと思う方は多いでしょう。しかし同時に、なんだかどこかで聞いたような話だと思った方もおられるかもしれません。それは、神智学協会の運動が、様々な経路を通じて後世に大きな影響を与えたからです。

そもそも、19世紀末から20世紀初頭にかけて登場した主要なオカルティストのほとんどは、肯定的にであれ否定的にであれ、何らかの形で神智学と関わりを持っていました。20世紀後半に米国で流行した「ニューエイジ」と呼ばれる文化(本稿では深入りしませんが、乱暴にまとめると、宇宙と自己とのつながりを探求し、人間の持つ潜在能力を開発し、個人の魂を向上させることを目指す様々な運動の総称です)も、神智学の思想を色濃く継承していました。

また例えば、書店に行った際に、「精神世界」とか「スピリチュアル」などと銘打ったコーナーがあるのを見たことがあるという方は多いでしょう。「あの手のコーナーに並んでいる本の内容は、キリスト教やイスラム教や仏教みたいな伝統宗教とはどうも毛色が違う」「ああいうジャンルに惹かれる人は、宗教団体をつくったり、宗教団体に属したりはしていないことも多いようだし、新興宗教というカテゴリーとも少し違う」「読んでみたら、『ハイヤーセルフ(高次の自己)とつながる』だの『宇宙意識と一つになる』だのといったことが書いてあった」「宗教書とはジャンル的にちょっと違うようだし、どうも捉えどころがない」といったような漠然としたイメージをお持ちの方もおられるかもしれません。現代日本で「精神世界」とか「スピリチュアル」と呼ばれているこのような文化には、神智学の思想が大きな影響を与えています。

また、神智学の思想の流れは、GLAやオウム真理教や幸福の科学といった新新宗教にも大きな影響を与えています。オウム真理教の教義にはサーンキヤ哲学や後期密教の要素が含まれており、インドやチベットの宗教の流れを汲んでいると言っても間違いではないのですが、それだけではオウム真理教について十分に理解することはできません。オウム真理教の教義には、神智学の思想の流れが濃厚に含まれているので、その文脈を見落とすとオウムとは一体何だったのかが全く理解できなくなってしまいます。ともあれ神智学協会は、その後の世界にさりげなく大きな影響を与えているのです。

アメリカ近代宗教史を研究してきた宗教学者のロバート・C・フラー(1952-)は、次のように指摘しています[Fuller 2001]。

会員数は比較的少ないが、神智学は教会を持たない宗教の歴史的発展にかなり影響を及ぼした。その最も重要な貢献は、教会外のアメリカ人の形而上学的語彙に東洋宗教を結びつけたことである。(中略)神智学以降の世代の教会外アメリカ人たちは、ヨガ瞑想、禅の悟り、梵我一如、あるいはクンダリーニ、気、プラナといった“精妙なエネルギー”の存在などを好きなように語ることができるようになったが、その主な原因は神智学にある。

神智学は、キリスト教正統派と真っ向から対立することで、メタフィジカル宗教の教理を推し進め、キリスト教の特殊啓示、原罪、身代わりの贖罪、自己犠牲などのキリスト教教義に満足できない人々を勇気づけた。(中略)そして、神智学は「ニューエイジ」という期待の言葉をもたらした。一九八〇年代、九〇年代に広く知られた「ニューエイジ」運動は、その内容でも形式でも、神智学の影響を反映する。チャクラについての話から、昇天したマスターからのチャネリングによるメッセージに至るまで、ニューエイジ運動は、ヘレナ・ペトロヴナ・ブラヴァツキーとその信奉者がアメリカの聴衆に向かって最初に紹介した語彙と霊的実践を自由に利用している。

ここで重要なのは、「教会を持たない」とか「教会外の」という点です。キリスト教会や仏教寺院のような場所に行ったり、宗教団体に属したりせずに、宗教的な関心を失わず、個人的に宗教を探求している人々が、近現代には一定数存在するわけです。

さて、ひょっとしたらこのあたりで、「あれ? この『教会外の』人々って、ヴィパッサナー瞑想とか坐禅とかマインドフルネスみたいな仏教瞑想を実践している人たちと似てないか?」と思った方や、「仏教書や仏教瞑想のマニュアルを熱心に読んで、在家の立場で仏教瞑想を実践している人たちも、神社仏閣に参拝したり、特定の宗教団体に所属したりはしてなさそうだよな」と思った方もおられるかもしれません。

そう思った方がおられたら、非常に鋭いです。まさにそれこそが、本稿の核心に関わってくる問題の一つです。しかし、ここでは結論を急ぐことなく、じっくり見ていきましょう。

「進化」の概念――宗教と科学の亀裂

さて、ブラヴァツキーの思想には、先ほど見たように仏教やヒンドゥー教の業や輪廻の思想も取り込まれてはいるのですが、その内実はインドの伝統的な輪廻説とは異なっています。というのは、ブラヴァツキーが説く輪廻説には、進化という近代的な概念が組み込まれているからです。輪廻を繰り返すことで霊魂が進化を重ねて単線的に神へと近づいてゆくという考え方は、従来のインドの円環的な輪廻説とは異質なものです。なぜ神智学は、このような伝統宗教ではありえなかったような発想をするのでしょうか。神智学がこのような発想をとる背景にあるのは、先ほどから述べているキリスト教の機能不全という問題です。

先ほど述べたように、中世のキリスト教会は天動説を説いていましたが、近代科学によって地動説が正しいことが証明されました。地球や人間が宇宙の中心にいるというキリスト教会が説いてきた世界観は、もはや成立しなくなったのです。19世紀になると、そこにさらに進化論が登場します。1859年に出版されたチャールズ・ダーウィンの『種の起源』は、当時の人々に大きな衝撃を与えました。ダーウィンの進化論は、突然変異と自然淘汰によって人間をはじめとする様々な生物が出現してきたというもので、キリスト教の世界観に甚大な打撃を与えるものでした。

旧約聖書の創世記では、人間というのは神が自分の似姿として造った存在であり、人間はすべての生き物を支配する特別な存在だということになっています。しかし進化論によって、人間は神に愛される特別な存在などではなく、他の生物から進化した存在に過ぎないことになってしまいました。進化論は、キリスト教会が説いてきた古臭い世界観にトドメをさすものだと当時の人々に受けとめられました。もはや、キリスト教の世界観を心の底から信じることが難しくなってしまったのです。

近代科学が飛躍的な発展を遂げ、進化論によってキリスト教の世界観は根底から揺らぎました。神や天国や地獄は存在せず、人生は一回きりで、人間は死んでしまえば無に帰るだけだといったような死生観も出てきます。そうすると、「人は死ぬ、必ず死ぬ、絶対死ぬ、死は避けられない」という問題は置き去りにされてしまいます。近代科学も、世俗的な近代国家も、この問題に答えることはできません。人間の生死をキリスト教が語る「物語」によって意味づけることが困難になってしまったのです。

神智学もスピリチュアリズムと同様、このような背景から登場した運動です。もはやキリスト教が語る全知全能の神による救いを期待することはできない。キリスト教はもはや、「人は死ぬ、必ず死ぬ、絶対死ぬ、死は避けられない」という問題に応えることができない。

そこで神智学は、宗教と科学のあいだに亀裂を生んだ進化という概念を宗教の領域に取り込み、両者を融合させようとしました。輪廻を繰り返すことで霊魂は進化を重ねて神へと近づいてゆくことができるという、従来のキリスト教ではありえなかった新たな思想を打ち出したのです。ヒンドゥー教や仏教の業と輪廻の思想を取り込み、進化論とがっちゃんこして、人間は自己の業(行為)を自己の努力によって改善させることで、自己の霊魂を無限に進化させてゆくことができるという「物語」を創作したのです。

神智学の思想でいくと、人間は死後も輪廻転生を繰り返しながら無限に進化を続けていくことが可能であり、人間は死後も世界の進化と歩みをともにすることができることになります。そうやって、ほかならぬあなたの生には確かな意味があるのだと言うわけです。そうやって、進化論と矛盾せず、近代科学と調和するような新たな世界観をつくろうとしたのです。神智学協会は、近代科学に対する共鳴も反発も含んだ近代的な現象であり、進化論の登場と密接に関係する現象なのです。その点で従来の伝統宗教と大きく異なっているわけです。

これは、「キリスト教の神はもうあてにならない。だから、自分が神に近づいていくことにしよう」という話です。神が自分の似姿として人間をつくったというキリスト教の教えを逆転させて、自分が神様に進化していくことにしたわけです。元々はスピリチュアリズム(心霊主義)の霊媒として活動していたブラヴァツキーは、スピリチュアリズムを批判する立場へと転じ、スピリチュアリズムを脱皮させて、己の霊魂を無限に進化させて神に近づいていく個人宗教をつくりだしたのです。

「諸宗教の一致」という新たな思想

ところで皆さんは、「宗教が説く真理は一つであり、すべての宗教の根本は同じなのです。教えの表現方法が違うだけなのです」とか「すべての宗教は、結局のところ同じことを説いているのです。宗教とは登山のようなもので、一つの山を登る道が宗教によってそれぞれ異なっているだけで、最終的にたどり着く頂上はどの宗教も同じなのです」という説を聞いたことがないでしょうか。これはちょくちょく見かける説で、仏教関係者にもこのような言い方をする人はいます。こういう説を聞いて、「そのとおりだ」「ええこと言うてはるなぁ」と思う人も結構多いのではないでしょうか。

しかし、これは19世紀以降に世界に新しく広まった宗教観です。先ほど見たようにブラヴァツキーは、いろんな宗教の源は実は一つであり、その源から古今東西の様々な宗教が時代に応じて生まれたのだと説きました。諸宗教は表面的には対立しているように見えるけど、実は共通する秘密の真理を断片的に説いているのだというのです。

このような見方をとったのは、神智学協会の人々だけではありませんでした。例えば、キリスト教を「合理主義的」に検討しようとする方向性を見せたユニテリアン(先ほど触れました)には、このような見方をとる人々がいました。19世紀のアメリカのユニテリアンは、いろんな宗教の比較を通じて、宗教の本質を探究しようとする方向性を示しました。一例をあげると、1867年にアメリカのボストンのユニテリアンを中心に結成された、自由宗教協会という組織があります。自由宗教協会は、「純粋な宗教に対する関心」や「神学の科学的研究」や「人間の宗教的本性と歴史の科学的研究」などを目的に設立されました。初代会長のフロシンガム(1822-1895)は、1873年に『人間性の宗教』という本を出して、あらゆる民族の経典を集めて分類・整理した「包括的な魂の書」が必要だと説きました。当時は、ユニテリアンたちが世界のいろんな宗教を紹介する書物を相次いで世に出していた時期でもあります。

このような宗教観はその後の世界に大きな影響を与えました。その結果、「すべての宗教は同じことを説いている」などと言われるようになり、今でもそういう宗教観を開陳する人が仏教関係者にもいるという状況になっているわけです。

しかし、仏教一つとっても、いわゆる「初期経典」と、阿弥陀仏を信仰して極楽世界に異世界転生しようとする浄土三部経と、性的ヨーガを含んだ後期密教のタントラが同じことを説いているとか、同じ目標を目指しているなどと言うのは、やはり無理があります。仏教だけを見てもこれだけ大きな違いがあるのに、ましてキリスト教もイスラム教もユダヤ教も古代エジプトの宗教もヒンドゥー教もジャイナ教もゾロアスター教もみ~んな同じところを目指しているなどと安直に断言するのは、あまりに乱暴すぎると言わざるをえません。いずれにせよ、「いろんな宗教の源は実は一つである」という思想の広がり、神智学が後世に残した影響の一つです。

骨相学――自助努力による「性格」の改善

さて、スピリチュアリズムや神智学について考えるうえで少しだけ触れておきたいのが、当時流行した骨相学という学説です。「コッソウガク? そんなことば聞いたことがないよ」という方も多いかもしれません。骨相学は、今ではほとんど忘れられていますが、19世紀の欧米で非常に大きな影響力があった疑似科学です。骨相学は、ドイツの医師フランツ・ヨーゼフ・ガル(1758-1828)が創始した学説で、「脳は複数の器官の集まりである。人間の性格や能力は脳の器官に基づいており、その発達の程度は頭蓋骨の形から判断できる」というというものです。

イギリスとアメリカで骨相学をバズらせたのが、ガルの孫弟子にあたるジョージ・クーム(1788-1858)という人物です。クームが行った講義を記録した『人間の構成』という本があります。この本が出たのは1828年で、初版は1500部でしたが、のちに廉価版が出版されると、1835年から1840年までにおよそ64000部が売れたと言われています。これは割ととんでもない数字です。というのも、1859年に出たダーウィンの『種の起源』ですら、19世紀の末ごろになってようやく5万部に到達しているからです。いずれにせよ『人間の構成』は、権威ある骨相学の書物として広く読まれました。

クームの『人間の構成』は、人間の知性や感情といった性格のすべてを脳の器官に位置づけています。クームによれば、脳の器官は個人の生まれた環境によって発達している器官もあれば未発達の器官もあるそうです。脳の器官はほどよく発達していることが理想とされ、未発達の器官も自分の意思と修練によって成長させることができるのだそうです(逆に、発達しすぎた器官については、自分の意志によって制御・修正すべきなのだそうです)。これは、個人の努力によって脳の諸機能をうまく発達させた人間がシアワセをゲットできるのだという考え方です。逆に、犯罪者や落ちこぼれは、脳の諸機能がバランスを欠いたまま発達した人々であり、個人の努力によって犯罪や病気などを防止できるという考え方でもあります。

骨相学は19世紀のイギリスとアメリカで流行し、骨相学者に両手で頭部の形状を見てもらって、性格を診断してもらうということが行われていました(実際は頭蓋骨の形で性格がわかるはずもなく、あらかじめその人の人相や言動を見て、占い師みたいに性格を判断していたそうです)。診断を受けた人は、自分の性格の長所と短所を自覚して、改善に努めるきっかけにしました。今で言う占いやカウンセリングのようなところがあったと言えるでしょう(実際、結婚相手との相性診断や、就職希望者の性格判定などにも用いられました)。

新しい人間観

さて、どうでしょうか。「ふ~ん。今で言う血液型占いや手相占いみたいなものが流行ってたんだね」としか思わないという方も多いかもしれません。現代の我々は、こういう話を聞いても、特に驚いたりはしないでしょう。しかし骨相学は、19世紀前半の人々にとっては、伝統的な人間観を根底から覆してしまうような斬新な要素を孕んでいました。

それまで、人間の精神の世界は謎のヴェールに包まれていましたが、それを定量的に測定しようとする手法が登場したのです。しかも、人間の精神は全知全能の神様の意図によってつくられたものではなく、身体の器官によってつくられるのだと言ったのです。さらに言うと、「脳の構造が個人の資質を決定する。脳の諸機能を個人の修練や努力によって発達させることで、性格や能力を改善していくことができる」という発想は、家柄や財産が個人の能力を決定するという従来の人間観とは全く異なるものでした。自分の性格は、個人の努力によって自分の意思で改善していくことができるという発想は、当時の人々にとっては非常に斬新なものだったのです。当時の産業革命が従来の経済システムを変えたように、骨相学は、身分という観念に基づいた従来の人間観を変えるものだったのです。

実際オーストリア帝国では、骨相学は唯物論的であり、キリスト教に反するという理由で1802年に禁止され、骨相学の創始者のフランツ・ヨーゼフ・ガルもウィーンから追放されています(もっとも、この一件は逆に骨相学の知名度を高めるきっかけとなりました。ガルはその後も、ヨーロッパで講演を続けていきます)。人間は自分自身によって形成される。人間は己の内面を自分で「科学的」に“見る”ことができる。自分が自分の精神的成長の主人公であり、個人の努力によってジコジツゲンを果たし、自己を高めていくことができる。これは非常に新しい人間観だったのです。

なんだかどこかで聞いたような話というか、“意識の高そうな”話になってきましたね。ちなみに、骨相学はその後、催眠術と融合する傾向を見せるようになります。医師が被験者を催眠術によってトランス状態に入らせて、骨相学によって頭部を操作しながら性格的な機能障害を克服するという「治療」が行われるようになったのです。人間の精神の世界を人為的に操作しようとする新たな文化が出現したのです。骨相催眠術を通じてトランス状態に入った人物が、他の人間と感覚を共有することができたと主張するなどということも起きてくるようになりました。これは、降霊会における霊媒と相通じる行動です。つまり、骨相学はスピリチュアリズム(心霊主義)と合流する傾向を示したのです。

以上のように、スピリチュアリズム(心霊主義)も骨相学も神智学も、いずれも極めて近代的な現象です。近代においては、かつてキリスト教の全知全能の神様がいた場所に、人間の「理性」が居座るようになりました。万人に平等に備わっている「理性」によって世界を照らし出すことで、その隅々まで正確に知ることができるし、人間は自らの努力によって「進歩」していき、神の領域にまで到達することができる。スピリチュアリズムも神智学も、このような新たな信仰が生まれ、キリスト教が機能不全に陥ってぽっかりあいた空白を埋めるようにして登場したのです。

社会改革運動とスピリチュアリズム

ちなみに現代では、この手のオカルティックな分野に対しては、「暗い」「病的」「陰鬱」といったようなイメージを抱く人が多いようですが、かつてはそうでもありませんでした。19世紀においては、スピリチュアリズムは「改革」や「進歩」といったようなイメージと結びついており、社会改革運動とも密接に絡んでいました。

例えば、最初期の社会主義者であるロバート・オーウェン(1771-1858)は、晩年に心霊主義者になっています。オーウェンにとっては理想社会の理念は、スピリチュアリズムと矛盾することなく同居するものでした。1884年に設立されたイギリスの社会主義団体であるフェビアン協会の創設者であるフランク・ポドモア(1856-1910)やエドワード・ピーズ(1857-1955)なども、スピリチュアリズムに強い影響を受けていました。

ハイズヴィル事件の1年前の1847年に、アメリカ心霊主義の最初の理論的著作とされる『自然の原理、その神的啓示、人類への声』を出版したアンドリュー・ジャクソン・デイヴィス(1826-1910)も、社会主義の影響を大きく受けた人物でした。デイヴィスは、奴隷廃止運動家であり、女性解放運動家であり、禁酒運動家でもありました。デイヴィスは、個人が精神的な成長を遂げるためには、奴隷制度や飲酒や人種差別や女性差別や戦争などの社会悪を取り除く必要があり、スピリチュアリズムは社会改革なくしては無意味であると考えていました。アメリカではデイヴィス以外にも、ホレス・グリーリー(1811-1872)やアルバート・ブリスベイン(1809-1890)やトマス・レイク・ハリス(1823-1906)などが、スピリチュアリズムと社会主義の両方のヴィジョンに共鳴していました。

世俗化された千年王国

ここではオーウェンについて少しだけ見ておきたいと思います。オーウェンは、人間には生まれつきの性格と、社会のなかで環境によって形成される後天的な性格があり、後者は教育によって形成されると考えました。犯罪者が発生する理由は教育が欠落しているからであり、幼児の頃から利他的な教育をすることで、犯罪をできる限り制御することができると考えました。オーウェンの考え方でいくと、個人が自分の努力によって後天的な性格を改善していく余地も十分にあるということになります。このような考え方は、人間の努力によって能力や性格を改善して進歩していくことができるという新しい人間観を採用しているという点で、骨相学の考え方とかなり近いものです。

また、オーウェンは千年王国を地上に実現することを熱狂的に語った人でもあります。オーウェンは、伝統宗教は自分以外の宗教に対する偏見を育て、世界に争いや対立を持ち込む原因であると考えて、宗教を否定しました(現代でも、このような宗教観をとって、「自分は無神論者だ」「自分は宗教などという『迷信』を信じていない『合理的』で『理性的』な人間であり、宗教を信じている迷信深いやつらと違って『現実』を正確に見据えることができている」と思っている人はいます)。ところが、オーウェンはそうやって宗教を否定したのと同じ口で、まるで宗教家のように千年王国について語ったのです。

キリスト教には、最後の審判の前にイエスが再臨して地上に王国を打ちたて、その王国が1000年間続くという終末論があります。しかし、オーウェンが説く千年王国は、キリスト教のそれとは異なっています。オーウェンが考える千年王国は、犯罪や貧困がなく、人々の建康が改善され、幸福や叡智に満ちあふれているのだそうです。人々の性格が改善され、自由や幸福が実現した社会なのだというのです。

つまり、オーウェンが説く千年王国は、遠い未来に全知全能の神様によって到来するものではなく、「いま・ここ」においてニンゲン様の努力によって建設されるものなのです。ここにも、キリスト教の機能不全という問題が噴出しています。キリスト教の神様はもうあてにならないから、人間の「理性」に基づいて、人間の努力によって性格を向上させて神の領域へ近づいていこう、神様ではなく人間の努力によって千年王国をつくろう、という発想なのです。オーウェンの思想には、言わば「合理宗教」とでも言うべき側面があります。人間は、修養を通じて神の領域に近づいていくことができるという発想は、ブラヴァツキーの神智学とも通底するものです。

アルフレッド・ウォルスとスピリチュアリズム

このあたりで触れておきたいのが、イギリスの生物学者のアルフレッド・ウォレス(1823-1913)です。ウォレスは、ダーウィンと同時期に、進化は突然変異と自然淘汰によって起こるという考え方に、ダーウィンと別個に独自で到達していた天才であり、19世紀を代表する知識人の一人です。

ただしウォレスは最終的に、自然淘汰による進化の原理は人間以外の生物には当てはまるけど、高度な認知能力や道徳性を備えた人間には当てはまらないという見解をとりました(その点でダーウィンとは異なっています)。ウォレスは、自然淘汰による進化論によっては人間の霊的進化を説明することはできないとして、人間以外の生物の進化を自然淘汰による進化論によって説明し、人間の霊的進化をスピリチュアリズムによって説明しました。ウォレスは、1860年代以降は降霊会に頻繁に出席してスピリチュアリズムに帰依し、スピリチュアリズムを広める活動をするようになります。

また、ウォレスは若い頃にオーウェンの社会主義や骨相学にもかぶれていました。1898年には『すばらしい世紀』という本を出して、20世紀には骨相学が受け入れられて、諸科学のなかでも最高の地位を占め、社会改革のための重要な指針を占めることになると予言しています。ウォレスにとってはスピリチュアリズムも骨相学も、人間の精神や道徳の進化を促し、理想社会に進歩してゆくための手段だったのです。ちなみにウォレスは、晩年には土地国有化協会という団体を設立して、社会主義運動にも熱心に取り組んでいます。ウォレスにとっては、スピリチュアリズムや骨相学と社会主義運動は、何ら矛盾することなくつながるものだったのです。ウォレスは、進化論やスピリチュアリズムや骨相学や社会改革運動など、19世紀の時代精神のいろんな側面を一身に体現した極めて興味深い人物です。

アニー・ベサント――合理から神秘へ

なお、神智学もスピリチュアリズムと同様に、社会改革運動と密接に関係しています。例えば、オルコットの死後、神智学協会の第2代会長となったアニー・ベサント(1847-1933)という人物は、神智学と社会改革運動の相性の良さを物語っています。ベサントは、若くして英国国教会の牧師と結婚したのですが、やがて国教会の教義に疑問を抱くようになり、夫とも離婚しました。そして無神論者のチャールズ・ブラッドロー(1833-1891)と同居しつつ産児制限運動に参加したのちに、社会主義者となってフェビアン協会に加わります。ベサントは労働運動の現場でも活躍したのですが、社会主義運動には霊的な要素が欠如していると感じるようになり、神智学に帰依しました。ベサントは、インドの独立運動にも深く関与し、インド国民会議(現在も存続しているインドの政党です)の議長にもなっています。インドの独立運動の歴史を語るうえでは、神智学協会は決して無視できません。

ちなみに、アニー・ベサントのように、当初は「理性」に基づいて社会制度を合理的なものへと変革することを目指す社会運動家として出発したけど、のちに(広い意味での)「神秘主義」に傾斜していくという遍歴は、近代以降の知識人によく見られるパターンです。例えば、フランスのシャルル・ペギー(1873-1914)は、元々は無神論や社会主義に傾倒していましたが、のちに回心して神秘主義者になっています。また、シモーヌ・ヴェイユ(1909-1943)は、元々はアナルコ・サンディカリスト(無政府組合主義者)でしたが、のちに異端的な神秘主義に帰依しました。「合理」や「理性」によって「迷信」を排除していった結果、ぽっかりあいた精神的空白に「神秘」がおりてくる。このパターンをたどる近代知識人は珍しくありません。

以上のように、スピリチュアリズムや神智学は、社会主義や女性解放運動や奴隷解放や禁酒運動、それ以外だと菜食主義や動物愛護といったような「進歩的」で「リベラル」な社会改革運動と結びつきやすかったのです。神智学はインド独立運動以外でも、さりげなく政治や社会に影響を与えています。

例えば、ユネスコという国連の機関があります。教育や科学や文化の発展や、世界遺産の登録・保護などを目的とした組織です。最近の研究では驚くべきことに、ユネスコ創設の起源が神智学協会の運動にあった(!)ことが明らかになっています。教育学者の岩間浩(1939-)によると、まず1915年に神智学教育同胞会が設立されました。その後、神智学協会員で教育学者のベアトリス・エンソア(1885-1974)らが、1921年に新教育連盟を結成しました。これがのちのユネスコ結成の母体となりました。岩間によれば、「戦争は人の心の中で生れるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」という有名なユネスコ憲章の前文も、新教育連盟副議長のジョゼフ・ラーワライズ(1902-1981)によって挿入されたのだそうです[岩間 2008: pp.34-35、平塚 1981: p.41]。

自己啓発思想――神本位から人間本位へ

さて、「自分の性格は、個人の努力によって自分の意思で改善していくことができる」とか、「人間の『理性』に基づいて、人間の努力によって理想社会をつくろう」とか、「人間は自己の努力によって霊魂を進化させ、神の領域に近づいていくことができる」といった思想を見てきました。繰り返しになるようですが、これらの思想の背景にあるのが、キリスト教の弱体化であり、もはやキリスト教を心の底から信じることができないという問題です。キリスト教の全知全能の神様はもうあてにならない。もはやキリスト教の神様は人間を救済できないし、「人は死ぬ、必ず死ぬ、絶対死ぬ、死は避けられない」という問題を解決することもできない。だから、ニンゲン様が自分で自分を救済したり、来世ではなく現世のシアワセを自助努力で追及したり、遠い未来ではなく現世にニンゲン様の手で千年王国を築いたり、自分自身が神様になっていったりすることにした。そういう話なのです。

個人の努力によって自己の運命を良い方向に変え、「修養」を通じて自己をより高い段階へと成長させて、ジコジツゲンを成し遂げることができる……なんだかどこかで聞いたような話だと思った方もおられるかもしれません。そうです。これまでに述べてきた問題は、「自己啓発」と呼ばれるジャンルとも絡んでいるのです。

大きな書店に行ってみるとわかりますが、「自己啓発」と銘打ったコーナーには、実にたくさんの本が並んでおり、その種類の多さに驚かされます。自己啓発本は、慢性的な出版不況のなかでも売れ続けているほとんど唯一のジャンルだと言っても過言ではありません。

自己啓発本というのは、ざっくり言うと、個人の努力によって自己の能力や思考を高め、より高い段階へと成長してより良い人生を過ごすための方法を伝授する本だと言えます。自己啓発本は元々はアメリカで生まれたジャンルで、英語ではSelf-Help BooksとかSelf-Enlightenment Literatureと呼ばれています。世に出回る自己啓発本のなかには、安易なハウツー本や学問的根拠を欠いたオカルティックな本も散見されることもあって、この種の本を軽蔑したり嘲笑したりする人も少なくありません。好悪が非常に分かれるジャンルだとは言えます。

ここでは、こうした自己啓発というジャンルが誕生した背景についても、ざっくりと述べておきたいと思います(これも本稿で扱う問題と絡んでくるので、全く無視するわけにはいかないのです)。結論から申し上げると、自己啓発というジャンルの誕生にも、これまでに述べてきたキリスト教の弱体化という問題が影を落としています。

例えば、あなたが街を歩いていたら、突然見知らぬ人に話しかけられたとしましょう。その見知らぬ人が、あなたに向かって次のように言ったら、どう思われるでしょうか。

「この世界も、あなたが置かれている状況も、すべてあなたの思考がつくり出したものです。それを変えたければ、あなたが理想とする状況を思い浮べて、そのようになれと命じるだけでいい。なぜなら、この宇宙のすべてのものは、創造的なパワーを秘めたエーテルという流動的なエネルギーから成っています。人間や木や岩といったこの世のすべてのモノは、このエーテルが固形化したものです。この世のすべてのモノは、活性が低いものもあれば高いものもありますが、すべてエネルギーのカタマリです。そして、人間の思考もエネルギーですから、人間の思考エネルギーは宇宙に飛んでいって、その思考と同じ振動を持つモノと同調します。そして同調したモノは、思考を発した人のところに引き寄せられます。ゆえに思考はすべて実現化します。人間が強く願えば、願ったとおりの状況が引き寄せられてくるのです」と。

突然こんなケッタイなことを言われたら、あやしげな新興宗教の勧誘か、詐欺か何かだと思う人が多いでしょう。これは、一部の自己啓発本が主張する「引き寄せの法則」(the Law of Attraction)と呼ばれるものです。要は、思考はすべて実現化するというわけです。「んなわけねえだろ」「馬鹿馬鹿しすぎる」と思う方が多いでしょう。私もそう思います。

しかし、19世紀末以降にアメリカで流行した自己啓発本の一部が、この引き寄せの法則を提唱すると、多くの支持者を獲得しました。それ以来今日に至るまで、この引き寄せの法則が、100年以上に渡って主張され続けているのです。このように一部の自己啓発本は、「世界は自分の望むものへと変革できるのだから、自分の意志で理想の世界をつくろう」という極めてポジティヴなメッセージを100年以上に渡って発信し続けているのです。ここでは、このような「ポジティヴ思考」が思想史的にどういうところから生まれてきたのかをざっくりとたどってみたいと思います。

異端的な神学者たち――自己啓発思想の前史

ミシェル・セルヴェの神学

こうした思想の起源をたどるうえでまず見ておきたいのが、スペインのミシェル・セルヴェ(1511-1553)という異端的な神学者です。ミシェルは、キリスト教の正統教義とされてきた三位一体説(神とイエスと聖霊は本質的に一体であるという説)を否定しました。彼は、神を父と子と聖霊の3つに分別する考え方を否定し、神は3つの位相で自己を表現すると考えました。さらに、神を人格をもった存在だとする考え方も拒絶して、宇宙の全存在が神そのものであると主張しました。

セルヴェの考え方では、全宇宙そのものが神だということになるので、人間は神の一部だということになります。よってセルヴェは、従来のキリスト教に見られた「人間は罪深い存在であり、絶対者である神とは完全に隔絶しており、神の前では取るに足りない存在である」という思想をとりません。また、セルヴェの考えでは全宇宙が神そのものであり、神は人格を持たないことになるので、神は人間に対して怒ったり罰したりもしません。全宇宙そのものが神なのだから、全宇宙が善であり、この世に悪などというものは存在しないということにもなります。セルヴェにとって悪というのは、単に「光がないこと」にすぎないのです。このような異端的な思想を公言したセルヴェは、カルヴァン(1509-1564)の息がかかった者によって告発され、火あぶりにされ処刑されてしまいました。

ここで押さえておきたいのは、セルヴェは、人格を持った神という概念や悪の存在を否定したということです。これは、従来のキリスト教が説いてきた「原罪」だの「神の罰」だのといった観念を否定したということでもあります。原罪意識で萎縮し、「死後さばきにあう」などといった類の観念におびえていたキリスト教徒が、その恐怖から解放される可能性を示したとも言えます。また、セルヴェの考え方でいくと、人間は神(=全宇宙)の一部であり、全宇宙と直接つながっているということになります。ここで、神(全宇宙)をエーテルに置き換えて話を膨らませていくと、「人間は自分の意思で手足を動かせるように、思考によって宇宙のあり方を変えることもできるはずだ」という考え方を導き出すこともできます。つまり、セルヴェの発想を延長していくと、引き寄せの法則につながるのです。セルヴェの神学は、現在の「自己啓発思想」の源流の一つなのです。

スウェーデンボルグと現世における幸福の肯定

このセルヴェの方向性を受け継いだのが、エマニュエル・スウェーデンボルグ(1688-1772)です。スウェーデンボルグは、スウェーデン出身の天文学者で神学者だったんですが、この人の思想を抜きにしては「自己啓発思想」の背景にあるものがわからないと言ってもいいくらいです。この人は、人生のある時期から、この世に存在しながら天界(死後の世界)に出入りすることができるようになったと自称しました。実際に天界を訪れ、そこに住む人々の様子を自分の目で見て、彼らにインタビューもして、それで天界の仕組みを理解したのだというのです。

セルヴェと同様にスウェーデンボルグも、この宇宙にあるすべてのものが神の一部だと考えました。スウェーデンボルグによれば、この宇宙の中心には「始原の太陽」があるそうです。宇宙のあちこちにある小さな太陽は、この始原の太陽の中継基地で、地球をはじめとする多くの惑星は、中継基地である小さな太陽を通じて、始原の太陽からエネルギーを受け取っているのだそうです。よって、人間を含めたこの世に存在するすべてのモノは、始原の太陽=神から流入したエネルギーによって生命を得ていることになります。

神というのは「純粋な愛と智慧」であって、神の究極の目的は、自分が創造した人間のなかに「愛そのもの」として流入して、人間を善に導くことなのだそうです。しかし、人間はその神の愛をどう受け入れるかを「自由意志」によって選ぶことができるそうです。誤った受け入れ方をした場合、そこに悪の機運が生じる。しかし、假に人間が悪の方に傾きそうになっても、神はそれを裁いたりはしません。ただその過程に穏やかに介入することで、できる限り善の方向へ導こうとするのだそうです。

このように、スウェーデンボルグの言う神も、人格を持った何かでもなければ、人間に対して怒ったり罰したりする存在でもありません。自分が発したエネルギーの流入を受け入れるすべての人間を慈悲深く扱うのです。従来のキリスト教が説いてきた理不尽極まりない怒れる神と異なり、とても穏やかで優しいのです。

そういうわけですので、スウェーデンボルグは原罪という観念ももちろん否定しました。「人間は生まれたときから原罪を抱えた罪深い存在である」だの、「イエス様が原罪を背負った人間の代理として、十字架の上で死んでくださった」などといったキリスト教の教義を、キリスト教会が信者を支配するために意図的につくったものだとして否定したのです。

スウェーデンボルグによれば、人間は神の一部であり、その根源的な性質にしたがって隣人を愛し、与えられた報酬以上に働けばシアワセになれるし、そうなれば人間はその時点で既に天界で暮らすのと同じだと言いました。ここが重要なポイントなんですが、スウェーデンボルグは、善というのは一人ひとりの人間がそれぞれの仕事に一生懸命に努めることだと考えたのです。仕事に打ち込み、仕事を通じて世のため人のために役だつことが善だと考えたのです。どういう職種でもいい。どんな小さなことでもいい。一生懸命仕事をして人様の役に立ちなさい、そうすればシアワセになれるし、そうすればその時点で地上は即ち天界なのだよ、というわけです。

なんだかどこかで聞いたような話になってきましたが、ここで押さえておきたいのは、スウェーデンボルグが言う神や天界は、人間からかけ離れたところにあるわけではないということです。なんてったってスウェーデンボルグ自身が天界に出入りしていると自称しているぐらいですし、天界は地上と連続的なものだとみなされており、天界と地上のあいだの敷居が低いのです。従来のキリスト教に見られるような、神と人間は完全に隔絶しているという発想をとらないのです。

そして、一生懸命仕事をして人様の役に立ちなさい、そうすればシアワセになれるし、そうすればその時点で地上は天界なのだという思想は、シンプルかつ具体的であるがゆえに極めて強力です。この点について言うと、スウェーデンボルグは、真っ当な手段で得られた富や名誉は禁じられるべきではなく、むしろ奨励されるべきものであるという立場でもあります。善良で勤勉な人間がシアワセをゲットすることを明確に肯定しているのです。この「現世における幸福の肯定」という思想こそが、まさに現在まで連綿と続いている「自己啓発思想」の原型なのです。ですので、自己啓発思想史は、スウェーデンボルグを無視しては語れないのです。

ともあれ、スウェーデンボルグは伝統的なキリスト教の教義を徹底的にdisり、独自の「優しい神」の福音を説いて、一生懸命働いて世のため人のために役に立つことを教えたのです。このスウェーデンボルグの教えが、その後アメリカに広がることになったのです。

アメリカとスウェーデンボルグ主義――来世から現世へ

ご存じのとおり、アメリカは17世紀にイギリスからやってきたピューリタンによって生まれた国です。ピューリタンはプロテスタントの一派であり、カルヴァンが唱えた予定説を受け入れていました。予定説というのは、「人が死んでから天国に行くか地獄に行くかは、神によってあらかじめ定められている」というものです。予定説でいくと、生きているうちにどんなに善行を積んでも、生まれる前からの決まりごとで、死後に地獄に落ちるかもしれないということになります。

ところが17世紀以降の西洋では、キリスト教の弱体化や近代科学の発展を背景に、先ほど触れた理神論のような考え方も登場します。「すべては神の思し召し次第である」という、従来の考え方は揺らぎつつあったのです(スウェーデンボルグは、こういう時代を生きた人です)。

ともあれ、ピューリタンによって建国されたアメリカでは予定説が信じられており、死後に地獄に落ちるかもしれないという恐怖が蔓延していました。ところが、18世紀の終わりごろになると、そういう考え方にも疑問符がつくようになってきました。そこに、従来のプロテスタントの教えを徹底的にdisって、「ほんとうは神は優しいんだよ」とと説くスウェーデンボルグの思想が登場します。これは、地獄落ちに怯えてきたアメリカの人々にとっては、天の救いのように響いたのです。「死後に天国に行くか地獄に落ちるかは、人間の努力ではどうあがいても変えられない」というおそろしい考え方が広まっていたところに、「善人になろうと心がけて、一生懸命働いて人の役に立ったら、地獄に落ちる運命を書き換えられるかもしれない」「人間の努力によって現世でシアワセを得られるかもしれない」という考え方が入ってきて、希望が生まれたわけです。

かくして、スウェーデンボルグの思想は、スウェーデンボルグの故郷であるスウェーデンよりもアメリカで普及することになりました。ここには、ちっぽけで矮小な人間の営みを手放して神様を中心に生きるのか、それともシアワセをニンゲンの努力でゲットしていくことを肯定して、いまここの現世を生きるニンゲン様を中心に生きるのかという、思想史的な大問題が噴出しているのです。

求めよ、さらば与えられん。探せよ、さらば見つからん。叩けよ、さらば開かれん。

「成功哲学系」の自己啓発本

フランクリンとアメリカン・ドリーム

さて、このような流れを汲んで登場した最初期の自己啓発本だとされるのが、ベンジャミン・フランクリン(1706-1790)の『フランクリン自伝』です。フランクリンは、貧しい家の17人兄弟の15番目に生まれて、学校は10歳までしか通えなかったのだそうです。しかし、「身を立て名をあげやよ励」んで、アメリカの顔にまで成りあがりました。1776年にはアメリカ独立宣言の起草委員となり、イギリスとの独立戦争が始まるとフランスに滞在して外交交渉に暗躍し、イギリスを孤立させてアメリカの独立に貢献しました。一方で、有名な「たこあげ実験」で雷の正体が電気であることを証明したり、「アルモニカ」という楽器を発明してモーツァルト(1756-1791)やマリー・アントワネット(1755-1793)を感心させるなど、科学者・発明家としても活躍しました。亡くなった際には国葬となっています。文字通り、アメリカン・ドリームという「物語」を体現する人物なのです。

そんなフランクリンが晩年に執筆したのが『フランクリン自伝』です。貧しい自分がどうやってここまで立身出世できたのかという秘訣を明らかにした本です。フランクリンはこの自伝で、立身出世の秘訣として、節制・沈黙・規律・決断・節約・勤勉・誠実・正義・中庸・清潔・平静・純潔・謙譲という13の徳目をあげています。これらの徳目が完全に身につくと、いつのまにか仕事がはかどり、人望が厚くなり、やがて大きな仕事を任せられるようになり、その仕事を通じて人の役に立てるようになっていたのだそうです。だから皆さんも、私の真似をして13の徳目をマスターするように励み、それぞれの道において自助努力すれば、私と同じように立身出世を極めることができますよ、というわけです。

なんてったって一介の貧しい庶民からアメリカの顔にまで成りあがった人の言うことであり、『フランクリン自伝』はアメリカで非常に人気となりました。それからというもののアメリカでは、この種の自己啓発本はそれぞれの道で成功した人が晩年になって書く本の定番になったのです。

日本でも、『フランクリン自伝』を読んで感銘を受けた人々がいました。その一人が、明治天皇(1852-1912)の皇后である昭憲皇太后(1849-1914)です。昭憲皇太后は、フランクリンの13の徳目から12個を選んで、和歌を詠みました。

みかがずば 玉もかがみもなにかせむ 学びの道もかくこそありけれ

これは、フランクリンが掲げた「勤勉」の徳目をもとにして詠んだものにさらに手を入れた一首です。最初期の自己啓発本は、雲の上の人にまで影響を与えたのです。昭憲皇太后は、この一首を東京女子師範学校(現在のお茶の水女子大学)に与えました。これが現在でもお茶の水女子大学で歌われている校歌であり、日本で最初の校歌だと言われています。

福沢諭吉と立身出世

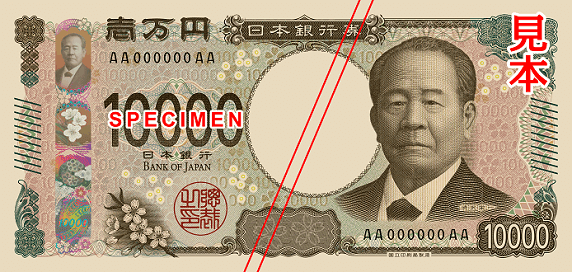

昭憲皇太后のほかにも、フランクリンの自助努力の精神を日本に導入するのに貢献した超有名人がいます。一万円札に印刷されている福沢諭吉(1835-1901)です。ここでは深入りしませんが、フランクリンと福沢は、境遇や性格や業績の面で非常に似たところがあります。実際に福沢が書いた自伝である『福翁自伝』(1899年)と『フランクリン自伝』を読んだ方はご存じかと思いますが、この2つの書物は実にそっくりです。福沢は、言わば「フランクリン主義者」と言っていい人物です。

その「フランクリン主義者」である福沢が書いたのが、『学問のすゝめ』です。『学問のすゝめ』は約340万部売れたと言われており、明治を代表する大ベストセラーとなります。当時の日本の人口は約3500万人ですから、現在の人口に換算すれば1000万部を超える(!)部数になります。『学問のすゝめ』で福沢はこう言っています。

人は生まれながらにして貴賤貧富の別なし。ただ学問を勤めて物事をよく知る者は貴人となり富人となり、無学なる者は貧人となり下人となるなり。

つまり、フランクリンと同様、自助努力こそが立身出世の道だと説き、その具体的なノウハウとして学問をすることを人々に勧めたのです。

この本が大ベストセラーになった一因として、明治初期の日本では、努力次第で自分の運命を良い方向に変えることが可能だという機運が生じていたということがあげられます。明治時代になると、四民平等ということで、商人の家に生まれたら一生商人、農家に生まれたら一生農民という時代ではもはやなくなりました。貧しい家庭に生まれても、努力次第で偉くなったり大金持ちになったりできるということに一応はなったのです。「身を立て名をあげやよ励」むことが可能になったわけです。

それでは、貧しい家に生まれた者は、具体的にどうしたら立身出世できるのか。この問いに対して、福沢の『学問のすゝめ』がジャストミートしたわけです。かくして、『学問のすゝめ』は日本初の自己啓発本として大成功をおさめたのです。

カーネギーと慈善活動

さて、『フランクリン自伝』と並ぶ自己啓発本として有名なのが、アンドリュー・カーネギー(1835-1919)の『カーネギー自伝』です。カーネギーはスコットランドに生まれ、13歳のときに家族でアメリカに移住しました(父親はスウェーデンボルグ主義者でした)。家は貧しく、満足に学校に通えませんでしたが、己の才覚と努力で出世街道を駆け上がりました。彼は19世紀後半のアメリカは「鉄の時代」になるだろうと見抜き、小さな鉄鋼会社から始めて次々に買収・合併を重ね、カーネギー鉄鋼会社を創業して巨万の富を築き、文字通りの「鉄鋼王」となりました。ほとんど無一文でアメリカにやってきて、わずか数十年の間に資産家に成り上がったのです。『カーネギー自伝』は、彼の「成功哲学」が盛り込まれた自伝となっています。

ところで、カーネギーはその後半生において、様々な慈善事業に打ち込んだ人でもあります。クラシック音楽の殿堂とも言われるカーネギー・ホールをニューヨーク市に寄贈したり、カーネギー・メロン大学を創立したり、アメリカの各地に図書館を建てるなど、実にいろんなことをやっています。

そして彼は『カーネギー自伝』のなかで、慈善事業は大富豪となった者が負うべき社会的責任だと声を大にして主張しました。『カーネギー自伝』は、立身出世の方法を教えるのみならず、成功した資産家に、蓄財した財産の正しい使い方を説く本でもあったのです。このような思想は、その後のアメリカに大きな影響を与えていきます。ウォーレン・バフェット(1930-)やビル・ゲイツ(1955-)といった現代のアメリカの資産家たちが、人生の後半になると慈善活動や寄付に取り組むようになったりするのは、このような自己啓発思想の文脈を無視しては語れません。自己啓発思想はこういうところでもさりげなく大きな影響を与えているのです。

身を立て名をあげやよ励めよ

さて、自己啓発本は、フランクリンやカーネギーのような成功者だけが書いたわけではありません。自分自身は成功した実業家ではないけど、成功者たちのエピソードを集めて、彼らの成功の秘訣を探り、それを本にするライターも登場するようになります。その代表例が、サミュエル・スマイルズ(1812-1904)の『自助論』(Self-Help)です。多くの成功者たちのエピソードを集め、努力や忍耐や継続や勤勉を説き、地道な努力によって人格を陶冶して道をひらくことを説いています。この本は明治初期に中村正直(1832-1891)によって『西国立志編』というタイトルで訳されると、『学問のすゝめ』とともに明治を代表する大ベストセラーになり、明治後期から始まる「修養ブーム」の先駆けとなりました。

「日本資本主義の父」と言われる渋沢栄一(1840-1931)も、鹿鳴館や帝国ホテルを設立し、大倉財閥を築いた大倉喜八郎(1837-1928)も、豊田式織機を発明した発明家で、TOYOTAの礎を築いた豊田佐吉(1867-1930)も、「雑誌王」と呼ばれ、講談社を創業した野間清治(1878-1938)も、み~んな『西国立志編』を読んで奮起した人たちです。ある意味では、日本の資本主義は実は自己啓発本から始まっていると言っても過言ではありません。

自分自身は成功した実業家ではないけど、成功者たちのエピソードを集めて自己啓発本を書いたという例をもう一つあげておきましょう。オリソン・マーデン(1850-1924)という人が1894年に出した『前進あるのみ』という本があります。成功者のいろんな実例をあげて、逆境にもめげず、苦労をものともせず、努力を惜しまない人には明るい未来があるということを説いています。

この本は1897年に『立身策』というタイトルで日本語に訳され、約100万部のベストセラーになりました。かつて『西国立志編』が明治初期の若者を鼓舞したように、『前進あるのみ』は、明治末期の日本の若者を鼓舞しました。

ちなみに、マーデンは1897年に『成功』というタイトルの自己啓発雑誌を創刊しています。この雑誌は紆余曲折あったものの今でも刊行されており、アメリカの野心家たちを鼓舞し続けています。日本でも、これを真似て『実業之日本』(1897年創刊)や『成功』(1902年創刊)などの自己啓発雑誌が次々に創刊され、明治後期の日本人に大きな影響を与えました。

また、マーデンに憧れて、わざわざアメリカまで会いに行った中村天風(1876-1968)という人がいます。天風はマーデンには適当にあしらわれたようですが、本場のアメリカで自己啓発思想を体得して日本に持って帰ってきます。彼は帰国後、天風会という組織を設立して、多くの人々に影響を与えました。例えば、日露戦争の日本海海戦でロシヤのバルチック艦隊を破った東郷平八郎(1848-1934)や、政治家の原敬(1856-1921)や、松下電器(現在のパナソニック)の創業者で、「経営の神様」と呼ばれた松下幸之助(1894-1989)も、天風に影響を受けた人物です。松下の自己啓発本が現在に至るまで多くの人に売れに売れ続けて、読み継がれ続けていることは皆さんもご存じのとおりです。

さらに、最近で言うと松岡修造(1967-)や大谷翔平(1994-)も、中村天風を愛読して影響を受けています。松岡修造が「もっと熱くなれよ!」とか「諦めんなよ!」とポジティヴに暑苦しく語るのは、彼の師匠の師匠が『前進あるのみ』という本を書いたマーデンだったからなのです。

自己啓発思想という「物語」

次から次へと超有名人が出てきて驚いたという方もおられるかもしれません。自己啓発思想は、近現代のアメリカや日本に、我々が想像する以上に広範囲に大きな影響を及ぼしているのです。アメリカにも日本にも、『フランクリン自伝』と『学問のすゝめ』などの自己啓発本を読んで、一生懸命に働いた人がたくさんいたのです。自助努力を通じて出世しよう。世のため人のために役に立とう。成功しよう。シアワセをゲットしよう。そういう自己啓発思想が語る「物語」を心から信じて、一生懸命働いた人がいっぱいいたわけで、そりゃあ国も栄えるというものです。アメリカと日本の急速な近代化について語るうえでは、自己啓発思想という文脈を無視するわけにはいかないように思われます。

「物語」には、時として人のものの見方を根本から変え、その人の人生を一変してしまうほどのパワーがあります。自己啓発思想が語る「物語」には、個人のものの見方を変えるどころか、国のあり方すらも変えてしまうようなパワーがあったのです。そのことは、次の3つの画像を見れば、納得していただけるのではないかと思います。

自助努力を説いて、売れに売れまくった有名な自己啓発本は他にもいろいろありますが、いったんこのくらいにしましょう。「勤勉に一生懸命努力する。世のため人のために働く。それはそれで結構なことではないか」と思う方もいれば、「意識の高さが鼻についてどうも……」と思う方もいるかもしれません。

このように、「勤勉に努力しよう」「自分にできることを考えて、それに全力を尽くそう」と説いた自己啓発本(本稿では假に「成功哲学系」の自己啓発本と呼んでおきます)は、自己啓発本と呼ばれるジャンルのなかでも“まともな”部類に属します。逆に言うと、成功哲学系の自己啓発本とは趣向が異なる“ケッタイな”自己啓発本もあるということです。一口に“ケッタイな”自己啓発本と言ってもいろいろあるのですが、先ほど述べた「引き寄せの法則」を説く自己啓発本(本稿では假に「引き寄せ系」の自己啓発本と呼んでおきます)はその一種です。ここでは、引き寄せ系の自己啓発思想の歴史についてざっくり述べておきたいと思います。

「引き寄せ系」の自己啓発本

クインビーと精神療法

先ほど述べたように、「引き寄せの法則」というのは、要は「人間が思考したことはすべて実現する」というものです。このような“ケッタイな”考え方は一体どこからきたのか。それを語るためには、フィニアス・クインビー(1802-1866)という人物を避けてとおれません。

クインビーは1833年に、当時は死に至る病だった結核にかかってしまいます。ところが、彼は「乗馬は健康にいい」という噂を耳にして、ダメ元で馬に乗って走り回りました。そうすると、結核が治ってしまったのだというのです。

クインビーはこの体験を通じて、「病気というのは心の状態が生み出した幻想にすぎず、実体としては存在しないものだ」という思想を抱くようになります。自分は病気だと思って悩んだせいで病気が実現化していただけであって、「自分は病気だ」という思考を手放したり、自分が病気であることを忘れたり、自分は病気ではないと思ったりすれば、症状は消えるのだというのです。要は、「病は気から」というわけです。

このように考えるようになったクインビーは、自分と同じように病気に苦しんでいる人々を治してあげたいと思って、メイン州で治療院を開きました。そして、患者に「病気は治った」と信じ込ませることで病気を治す、「精神療法」(mind cure)と呼ばれる治療法を始めました。

またクインビーは、新約聖書でイエスが示した奇跡と、自分が発見した治療法は本質的に同じだと考えていました。イエスは患者の心から病気という概念を取り除き、健康になりたいと願わせることで治療していたのだと考えたのです。クインビーは、キリスト教の人格神という概念に疑念を抱き、この宇宙には人間を罰する人格神など存在せず、創造力に満ちたエネルギー物質である「スピリチュアル・マター」(spiritual matter) だけが充満していて、あえて言えばそのスピリチュアル・マターこそが神であるとも考えました。この考え方でいくと、宇宙のすべては神であり、宇宙にあるすべてのものは神の一部だということになります。そうすると、この世に悪は存在しないことになります。悪の一種である病気も存在しないことになります。

では、存在しないはずの病気が現実に存在するのはなぜか。ここでクインビーは、「怖れ」という概念を持ち出します。例えば、人間が「死んだら地獄に落ちるのではないか」といったような「怖れ」を抱くと、それが凝固して病気になるというのです。この考え方でいくと、 既存の伝統的なキリスト教会は、「死ねば地獄に落ちる(かもしれない)」などと言って信者を脅し、病気に陥らせる諸悪の根源だということになります(実際、クインビーは既存のキリスト教会をボロクソに批判しています)。もうお気づきかと思われますが、クインビーの思想は、明らかにスウェーデンボルグの方向性を継承したものです。

またクインビーは、人間の意識には顕在意識と潜在意識の二種類があり、潜在意識に巣食った悪い概念を取り除けば健康になれるとも説いていました。潜在意識という発想を西洋で初めて提唱したのはジグムント・フロイト(1856-1939)だと思っている人もいるようですが、そうではありません。クインビーは、あのフロイトよりも早く潜在意識という発想を提示していたのです。

さて、クインビーが「治療」した患者のなかに、メアリー・ベーカー・エディ(1821-1910)という人がいました。メアリーは、1862年にクインビーの「治療」を受けて、長年の持病が治ったのだそうです。彼女は1879年に、キリスト教系新興宗教団体であり、精神療法施設でもあるクリスチャン・サイエンスを設立し、自身も「治療」を行うようになります(精神療法によって快癒した患者が、自分も精神療法を行うようになるというのはよくあるパターンです)。ここで注意しておきたいのは、クリスチャン・サイエンスという団体名からも明らかなように、彼女は自分のやっていることは「科学」だと思っていたということです。これは、ブラヴァツキーが『神智学の鍵』のなかで「神智学は宗教ではありません。神聖な知識または神聖な科学です」と言ったり、大川隆法(1956-2023)という人が「幸福の科学」という団体をつくったりするのと相通じる現象です。

ともあれ、このクリスチャン・サイエンスはその後大きな勢力になりました。私の手元にある本によれば、その会員数は1893年には1500人ほどでしたが、1906年には4万人、1920年代には27万人にまで増加したそうです[ラーソン 1990: p186]。その後のアメリカには、ディヴァイン・サイエンス(1888年設立)やユニティ・チャーチ(1889年設立)など、クリスチャン・サイエンスとよく似た、精神療法を行う新興宗教団体が雨後の筍のごとく陸続と出現しました。精神療法の人気が急速に高まっていったのです。

エマーソンの超越主義――ニューソートへ

さて、以上のような流れについて語るうえで決して避けてはとおれないのが、ラルフ・ウォルドー・エマーソン(1803-1882)という思想家です。アメリカでは現在に至るまで人気がある思想家で、彼の思想はtranscendentalismと呼ばれています。transcendentalismは、日本語では「超絶主義」とか「超越主義」と訳されています。

エマーソンの思想は、『大霊』(“The Over-Soul”)や『自己信頼』(“Self-Reliance”)などの有名なエッセイのなかに表明されています。そこで説かれている思想をかいつまんで言うと、「この宇宙にあるすべてのものには『神性』が宿っている。我々人間もまた宇宙の一部であり、その『神性』を分かち持っている。我々人間は、その『神性』を教会などの組織を通さずに直接体感することができる」というものです。

しかも、その「神性」は理性を使って探求しなければわからないといったものではなく、人間の内面に備わった五感を使えば「直観的に」わかるものなのだそうです。だから、人間の内側にある「神性」に耳を傾け、人間の外側にある教会をはじめとする権威を超越しよう。教会の教えとか権威などといった外面的なものを超越して、もっと自分の内面にある神の声に耳を傾けよう。こういうわけで、彼の思想は超越主義と呼ばれるわけです。

エマーソンの思想は、教会や儀式などの外面的な要素を否定して、信仰を内面化しようとするものであり、その点については信仰の内面化させる傾向があるプロテスタントの延長線上にあるとも言えます。しかし、このような思想はもはや伝統的なキリスト教の枠には全くおさまっていません。エマーソンは元々ユニテリアンの牧師だったのですが、ユニテリアンの枠をも飛び出してしまっています。

先ほど述べたように、スウェーデンボルグは、この宇宙にあるすべてのものは神の一部であり、人間を含めたこの世に存在するすべてのモノには、神からエネルギーが流入していると考えました。エマーソンの思想は、スウェーデンボルグのそれとかなり近いものがあります。実際、エマーソンは1850年に出した『代表的人間像』という著作のなかで、プラトンやシェイクスピアやゲーテなどと並べて、スウェーデンボルグを偉人として扱い、その業績を称えています。エマーソンがスウェーデンボルグの思想をよく知っていたことや、その影響を受けた時期があったことは明らかです。

つまり、スウェーデンボルグが提唱した新しい神学は、クインビーの精神療法やエマーソンの超越主義を通じて、形を変えて19世紀半ばのアメリカに広がったのです。スウェーデンボルグもクインビーもエマーソンも、「人間を罰するおそろしい人格神」という考え方を否定し、「死んだ後に地獄に落ちる(かもしれない)」などと説いて信者を萎縮させてきた従来のキリスト教会を攻撃しました。そして、「神というのは人格神ではなく、慈悲深く宇宙のすべてに充ちており、人間もその一部である。人間もそれとつながっている」と説いたのです。こうした思想は、当時としては非常に斬新なものだったので、「ニューソート」(New Thought)と呼ばれました。文字通り、「新しい考え方」という意味です。先ほど触れた自己啓発思想家の中村天風も、このニューソートを日本に持って帰ってきたわけです。

ともあれ、19世紀の終わりごろのアメリカでは、キリスト教への幻滅や医学への不信や産業化社会のストレスなどを背景に、宗教とも心理療法ともオカルトともつかない領域が、盛んに人々を惹きつけていたのです(なんだかおそろしくどこかで見たような光景ですね)。

ニューソートから引き寄せの法則へ

ニューソートの考え方では、人間は神の一部だということになりますから、人間には底知れぬ創造力があることになります。言わば、「無限の可能性」があることになるわけです。これまでのようにキリスト教に支配されて、「もしかしたら地獄に落ちるかもしれない」などと心配して萎縮する必要はない。もっと自信を持っていいし、持つべきだ。もっと自分というものを信じるべきだ。なぜなら、人間は神の一部であり、神と同等の力があるのだから。そういう発想になるのです。既存のキリスト教が説いてきたように、神様を中心に生きようとするのか。それとも、もうキリスト教はあてにならないから、ニンゲン様を中心に生き、現世におけるシアワセを追求しようとするのか。ここにも、神本位で生きるか人間本位で生きるかという思想史的な大問題が噴出しているわけです(ついでに言うと、クリスチャン・サイエンスを立ち上げたメアリーは、プロテスタントの家庭で育ったものの、予定説を信じることができなかった人です)。

エマーソンは、1848年8月の日記に、こう記しています。

Life consisits in what he is thinking about all day.

「人間が日がな一日考えていることが、そのままその人の人生となる」という意味です。エマーソンがなぜこんなことを言うのかというと、人間は神と同等の創造力を持つと考えていたからです。ゆえに、人間が考えていることはそのまま現実化するという発想になるわけです。

もうお気づきの方も多いでしょう。ここまでくれば、引き寄せの法則(the law of attraction)とあまり距離はありません。このようなの思想がさらに「俗化」することで、「宇宙はエーテルからできており、人間を含む万物はエーテルが凝固したものである。人間が思考をエーテルに送り込めば、望んだ通りのモノの形になって、思考した人間の元に引き寄せられてくる」という引き寄せの法則が誕生したのです(ついでだから申し上げておくと、the law of attractionということばを最初に使ったのは、ブラヴァツキーが1877年に出版した『ヴェールを剥がれたイシス』だったりします)。

さて、引き寄せの法則というものが思想史的にどういう流れで出てきたのかを説明してきました。引き寄せの法則を説いた自己啓発本はいろいろありますが、ここではその初期の例として、チャールズ・ハアネル(1866-1949)という人が1916年に単行本の形で出版した『ザ・マスター・キー』という本を取り上げておきたいと思います。

この本にはちょっとした伝説があります。あのビル・ゲイツがハーバード大学の学生だったときに、たまたま図書館でこの本を見つけて読み、大いにインスパイアされて発奮したのだというのです(ホントでしょうか?)。ビル・ゲイツがこの本にしたがって努力したところ、彼が設立したマイクロソフトは世界的な大企業に成長してしまったというのです。事実はともかく、そういう伝説もあっていまだに読まれ続けている本であることは確かです。

この本は、「成功のための24週レッスン」というマニュアルが書かれています。毎週1つずつレッスンをこなすことで、読者が望むゴールへと近づいていくことができるのだというのです。具体的にどういうものかというと、1週目のレッスンは、「1日15分から30分、誰にも邪魔されず一人になれる部屋に入って、背筋を伸ばしてすわって瞑想しなさい」となっています。なんだかどこかで見たことがあるような指示ですね。それはともかく、5週目では「友人に最後に会ったときの状況を明確に思い描きなさい」とあり、9週目では「好きな花を思い浮かべ、それが種から開花するまでをイメージしなさい」とあります。

要は、自分が引き寄せたいと思う状況を、具体的に心に思い描くための訓練を一歩一歩進めていく形になっているわけです。ちなみに12週目には、「全能の神と一体であることを自覚しなさい」などとあり、23週目には「人間はスピリットを持った身体ではなく、身体を持ったスピリットであることを自覚しなさい」とあり、最後の24週目は「私たちの住んでいる世界がすばらしい世界であり、あなたが輝かしい存在であることを肝に命じなさい」などとあります。ともあれハアネルは、引き寄せの法則を信じて自分の望みを叶え、未来へはばたくよう読者を鼓舞しています。

近代オカルトの展開は近代科学の発展と表裏一体の現象

ところで、「オカルトが流行するのは、学校できちんとした科学教育を行わないからだ」と主張する人を時々見かけます。しかし、そういうことを言う人は、近代オカルトのことをよくわかっていないのです。

これまでに見てきたように、近代オカルトの展開は近代科学の発展と表裏一体の現象です。ブラヴァツキーが、宗教と科学のあいだに走った亀裂を埋めようとして、進化という近代的概念を宗教の側に取り込んでいったことや、神智学は宗教ではなく科学だと主張したことはすでに見たとおりです。また、「合理」や「理性」によって「迷信」を排除していった結果、ぽっかりあいた精神的空白に「神秘」がおりてくるというパターンをたどる近代知識人が珍しくないことも、すでに述べたとおりです。

ついでに言うと、20世紀には、引き寄せの法則は量子力学によって証明されていると主張する引き寄せ系自己啓発本が出現するようになります。量子力学の理論は「すべての物質はある種の振動である」というものだと短絡的に思い込んで、「万物はすべて固有の周波数を持って振動するエーテルだ」という自分たちの主張が科学的に証明されたと勝手に解釈したのです。引き寄せの法則という思想は、科学の進歩によって否定されるどころか、逆に「科学」を盾にしようとする形態へと発展してしまったのです。

「科学が発展していけば、オカルト的な『迷信』は淘汰され消えていくはずだ」と漠然と思っている方も多いようですが、近現代史を眺めるとそれは誤りのようです。21世紀になっても、かつてのクリスチャン・サイエンスのような代替医療や、引き寄せ系自己啓発本がくたばる気配は全くありません。一例をあげると、オーストラリアのロンダ・バーン(1945-)という人が2006年に出した『ザ・シークレット』という引き寄せ系自己啓発本は、大ベストセラーとなって50カ国語以上に翻訳され、世界で2000万部以上(!)売れています。

いずれにせよ近代オカルトには、心霊現象や超能力などを科学的に証明しようとするという特徴が顕著に見られます。オウム真理教が、PSIと呼ばれる脳波コントロール装置を開発し、信者の脳波を麻原の脳波と同調させようと試みていたことや、麻原が説法を行う際に科学用語を散りばめたり、自分が習得したと称する超能力に科学的根拠があるかのようにふるまっていたことをご存じの方も多いでしょう。

近代における心霊現象へのアプローチの仕方を決定づけているのは、超自然的な現象を科学的に説明しようとする強迫観念である。

ニューソート系自己啓発と「東洋思想」

さて、スウェーデンボルグの神学には、「人間を含めたこの世に存在するすべてのモノは、神から流入したエネルギーによって生命を得ている」「地上と天界は隔絶したものではなく、連続している」という考え方が見られます。エマーソンの思想は、「この宇宙にあるすべてのものには『神性』が宿っている。我々人間もまた宇宙の一部であり、その『神性』を分かち持っている。だから、人間の内側にある『神性』に『直観』によって耳を傾けよう」というものです。なんだかどこかで見たような思想だと思った方もおられるのではないでしょうか。例えば、私がこれまでに扱ってきた思想で言うと、

〇「すべての衆生のなかに仏性がある」と説く如来蔵思想(仏性思想。第27回で扱いました)

〇この世のすべては仏のあらわれであると捉える密教の思想(第29回以降で扱いました)

〇この世のすべてのモノは「道」と呼ばれるアルティメットまどかの円環の理によって生じたと説く『老子』の思想(第22回)

〇「天地は我と並び生じて、万物は我と一たり」という万物斉同の思想を説いたり、人間にはこの世のすべてを貫く「天」という円環の理が「性」という形で宿っていると説いたりする『荘子』の思想(第24回および第25回)

〇バラモン教/ヒンドゥー教に見られる梵我一如の思想

ニューソートは、これらの思想と親和性があります。もちろん、文脈の異なる思想を安直に同一視するわけにはいきません。しかし、人間からかけ離れたところにいる全知全能の人格神を立てない点や、「この世のすべてのモノは一つの源からきている」とか「すべては一つである」とか「人間も“本来的に”その一なるものである」といった一元的世界観をとる点など、両者には相通じる面があります。そういうこともあってアメリカでは、ニューソートや自己啓発思想が、「東洋」の(一部の)思想を(誤解含みで)受容していくための媒介として機能していくことになります。ニューソートには、スウェーデンボルグの思想の流れを汲んだキリスト教の「異端」としての側面があります。ですので、ニューソートとその流れを汲んだ自己啓発思想は、仏教やヒンドゥー教と、キリスト教との接点としての役割すらも果たしたということになります。

例えば、エマーソンはラーム・モーハン・ローイ(1772-1833)という人物から思想的な影響を受けています。ローイは、ブラフマ・サマージという団体を結成し、近代のインドのヒンドゥー教改革運動において大きな役割を果たした人です(ローイについては次々回ぐらいで述べる予定です)。このようにエマーソンがインドから影響を受ける一方で、エマーソンもインドに影響を与えています。というのも、ブラフマ・サマージの内部で、エマーソンの本が回し読みされていた時期があるのです。東西がお互いに影響を与えあっていたのです。

また、エマーソンとともに超越主義を唱えたヘンリー・デイヴィッド・ソロー(1817-1862)は、ウパニシャッドの世界や森林で瞑想修行にふけるインドの修行者に憧れ、自身も森林生活を行い、『ウォールデン 森の生活』という作品を書きました。

さらに、初期の引き寄せ系自己啓発本の書き手だったウィリアム・アトキンソン(1862-1932)は、ヨーギー・ラマチャラカという別名義で、1903年に“The Hindu-Yogi Science Of Breath”というヨーガの瞑想法についての本を出しています(ちなみに、この本は1931年に『呼吸哲学』というタイトルで邦訳されています)。この本は西洋思想やオカルティズムの用語を用いて書かれており、実践法も具体的にわかりやすく書かれています。アトキンソンはこれ以外にも、ヨーガの身体技法や瞑想法を紹介した本をいくつも書いています。彼は、ニューソートの流れを汲んだ引き寄せ系の自己啓発本を書きながら、ヨーガによる瞑想法をアメリカに紹介していたのです。

アトキンソンは、仕事のストレスから神経衰弱になり経済的にも破綻してしまいましたが、ニューソートを実践して快癒したそうです。それ以降はニューソート思想を説くようになり、1901年からはNew Thoughtという雑誌の編集を努めました。彼は、スピリチュアリズムや神智学を取り込みつつ、記憶法や健康法を実践する方法を、具体的にわかりやすく説きました(超能力なんかも説いていました)。そうやってストレスフルな競争社会を前に、「いやし」を求める人々のニーズに応えていったのです。これとは別系統ですが、先ほど触れたように神智学はヒンドゥー教や仏教の要素を取り込んでいますから、神智学協会の内部にもヨーガを実践しようとする流れがありました。

「よくわからんけど、インドのヨーガとかいう瞑想法を実践すると、悩みが吹き飛んだり健康になったり神秘体験ができたりする……らしい」ぐらいの雑なイメージであれば、20世紀の始め頃のアメリカですでにそこそこ広まっていたのです。そして、そのようなイメージが形成されるうえで、神智学やニューソート系統の自己啓発思想が大きな役割を果たしていたのです。神智学や自己啓発思想は、東西の思想を仲介するハブのような機能を担っていたのです。

ウィリアム・アトキンソンことヨーギー・ラマチャラカに触れたついでに紹介しておきたいのが、カール・ハーマン・ヴェッターリング(1849-1931)という人物です。この人はスウェーデンボルグ主義者で、Buddhist Rayというアメリカ史上初の仏教雑誌を1888年に創刊しました(この雑誌はその後、月刊で1894年まで続きました)。

ヴェッターリングはスウェーデンに生まれ、敬虔なルター派プロテスタントの母親に育てられました。しかし、当時の合理主義的なキリスト教批判や神秘主義思想に触れ、次第にキリスト教から離れていきました。スウェーデンからアメリカに移住し、スウェーデンボルグの思想を学び、ブラヴァツキーの著書などの当時のオカルト文献を読み漁りました。先ほど登場してもらったアンドリュー・ジャクソン・デイヴィスにも影響を受け、アンナ・キングスフォードに心酔しました。代替医療のホメオパシーを学んでカリフォルニアで開業し、神智学協会にも参加しています(のちに離脱)。Buddhist Rayを創刊する前年の1887年には、フィランジ・ダーサというペンネームで、スウェーデンボルグ思想を仏教として解釈し直した『仏教者スウェーデンボルグ』という本を出しています。ともあれ驚くべきことに、アメリカ史上初の仏教雑誌を創刊した人物は、スウェーデンボルグ主義者で、一時的に神智学協会に加わっていた人物だったのです。

さて、ヨーガに話を戻すと、その後ヨーガは、アメリカの自己啓発思想史のなかでも重要な役割を果たしていくことになります。例えば、1960年代に入ったアメリカでは、「カウンター・カルチャー」と呼ばれるムーヴメントが起き、それに参加した若い衆がヒッピーと呼ばれていたことは皆さんもご存じでしょう。彼らは既存の価値観に反抗し、学校や会社からドロップアウトし、「ラヴ&ピース」な世界をつくろうとして、サンフランシスコを中心に西海岸にたむろしていました。彼らの活動には、有機農業による自給自足の生活とか、一夫一婦制を否定した集団生活とか、平和主義や環境保護やドラッグによる精神の解放などの要素が含まれていましたが、そのなかには瞑想による解脱という要素も含まれていました。彼らはヨーガや禅に対して「東洋の神秘」(?)を見い出していました。

彼らの間で圧倒的な人気があったヨーガの指導者が、マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー(1918-2018)です。マントラ(真言)を唱える「超越瞑想」と呼ばれる瞑想法を指南し、あのザ・ビートルズやザ・ビーチ・ボーイズのメンバーをも心酔させてしまいました(マハリシにはいろいろといかがわしいエエピソードがあるのですが、ここでは割愛します)。

こんな具合ですから、アメリカにおける仏教瞑想の受容も、以上のような流れと絡んでいます。一例をあげましょう。仏教思想や仏教瞑想に興味がある方であれば、「ヴィパッサナー瞑想とは、いまここの瞬間に注意を集中することだ」とか「マインドフルネスとは、いまここに対して“あるがまま”に“気づき”を保つことだ」といったような瞑想の語り口を目にしたことがあるという方も多いでしょう。

仏教瞑想(及び仏教から宗教臭さを脱色した瞑想法)がそのように語られていることの是非はともかく(この問題については後ほど述べる予定です)、少なくとも「いまここを生きよ」とか「いまここに集中せよ」といった思想は、特に仏教の専売特許だというわけではありません。初期の引き寄せ系自己啓発本の書き手だったプレンティス・マルフォード(1834-1891)は、1889年に出した『思いは実現する』(Thoughts Are Things)という本のなかで、まさにこの「いまここを生きよ」「いまここに集中せよ」という思想を説いています。

マルフォードはこの本のなかで「勇気のつけ方」を説いており、「勇気」の反対語は(「臆病」ではなく)「せっかち」だと言っています。どういうことかというと、勇気がない人はせっかちだから、まだ来てもいない未来のことを先取りして、気を病んでしまうのだとマルフォードは言うのです。例えば、近日中に高圧的な上司との重要な面接があるとしましょう。勇気がない人は、面接はまだ先の話なのに、未来を先取りして気もそぞろになってしまう。面接前日となれば、前夜から一睡もできず、当日に駅に着いても「電車は時間通りに来るだろうか」などと、そんなことまで不安になってしまう。

逆に勇気のある人は、未来のことなんか気にせず、今を精一杯生きる。だから重要な面接があるのなら、今準備しておくべきことを冷静に考え、それをしっかりこなす。前日の夜に寝る際は、睡眠の心地よさを堪能する。そして朝起きたら、朝食の一口一口をじっくり味わい、腹の底からうまいと感じる。面接に着ていく服を着る際も、シャツに袖を通す心地よさを味わう。そして面接会場に行く途中は、木々の緑や晴れ渡った空を目一杯楽しむ。このように、自分が生きているいまここを100パーセント味わいながら生きることができるのが勇気のある人だというのです。だから勇気をつけようと思ったら、自分のなかのせっかちな部分を取り除いて、今していることに集中して生きる習慣をつけるべきだ。そうすれば、誰にでも勇気は身につく。マルフォードはそのように言うのです。

マルフォードの主張と仏教瞑想のよくある語り口が非常に似ていることに驚かれる方もおられるかもしれません。「いまここに集中して生きよ」というのは、19世紀から現在に至るまで自己啓発本がずっと主張してきたことなのです。仏教瞑想の問題については後ほどまた述べますが、ここでは、「この世のすべてのモノが神である」というニューソートの思想や、自己啓発本が説いてきた「いまここ」の思想が、アメリカにおける仏教受容にも絡んでいるということを指摘しておきます。

さて、成功哲学系の自己啓発思想や引き寄せ系の自己啓発思想について見てきましたが、自己啓発思想にはこの二つの系統とは方向性が異なるものもあります。時代の変化につれて自己啓発思想も多様化し、必ずしもビジネスで成功したり財産を築いたり世のため人のために一生懸命働いたりすることを説くものばかりではなくなっていきます。

例えば、20世紀後半に入ると、スウェーデンボルグの神秘主義的な思想をさらに推し進めた自己啓発思想も登場します(本稿では假に「スピリチュアル系」の自己啓発思想と呼んでおきます)。一例をあげると、来世の人々と交信しながら宇宙のしくみを説いたエスター・ヒックス(1948-)という自己啓発本のライターがいます。日本の江本勝(1943-2014)も、この系統の人物です。江本が書いた『水からの伝言』という本は、世界中で大ベストセラーになりました。江本はこの本のなかで、「水の構造は人間の感情や想念のエネルギーによって変化しうる」「水に良いことばをかけるときれいな水の結晶ができる。悪いことばをかけるといびつな結晶ができる」「水は情報を記憶する可能性がある」などと主張しました。ここには、「人間の思考は現実化する」というニューソートの思想も継承されています。

無視しえない裏通り

さて、一般に思想史や宗教史ではつい最近まで、これまでに紹介してきたスピリチュアリズムや神智学や自己啓発思想などの領域は、完全に無視されてきました。嘲笑・軽蔑・黙殺といったような態度しか示さないインテリも多く、学問的な研究対象として扱われることもほとんどありませんでした。

しかし、ヘーゲルやマルクスやショーペンハウアーやキェルケゴールやニーチェやベンサムやミルやコントやスペンサーなどなどといったような、哲学史や思想史の教科書に出てくるような人たちだけを見ていれば、当時の時代精神がわかるのかというと、そんなことは全くありません。そういう思想史の表舞台は、言わば上澄みにすぎません。そこだけを見ていてもわからないことが山のようにあるわけです。

これまでに見てきたように、スピリチュアリズムやオカルティズムの領域では、キリスト教が機能不全に陥ってぽっかりあいた空白を埋めるようにして、いろいろとケッタイな興味深い現象が起きています。スピリチュアリズムやオカルティズムは、思想史の表舞台だけを眺めていても見えてこない近現代人の精神的危機について考えたり、時代精神について考えるうえで決して無視できない領域なのです。

本書の前提を成すのは、公認文化の背後に見え隠れする広義の意味でのオカルティズムの理解を欠いては、その文化の本質には到達できないという認識である。(中略)オカルティズムとは公認文化から排斥され深層に抑圧された概念、思想、世界観の表出する舞台であり、敢えて粗雑な言い方をするなら、公認文化を意識とすれば、オカルティズムは無意識なのだ。

そういうわけで、神智学は近年になってようやく学問的な研究対象として扱われるようになりました。近代の思想史や宗教史について考えるうえでは神智学協会の運動をスルーするわけにはいかないことや、神智学協会が近代の世界に無視できないレベルの影響を及ぼしていたことが、徐々に認識されるようになってきたわけです。

そして自己啓発思想に至っては、近現代のアメリカや日本において非常に広い範囲で大きな影響を及ぼし、巨大な足跡を残しました。自己啓発思想は、

①フランクリンやエマーソンや福沢諭吉といった、思想史上の超有名人を論じるうえで欠いてはならない視点である。

②渋沢栄一や大倉喜八郎や豊田佐吉や野間清治をはじめ、無数の野心家たちを奮起させ、アメリカや日本の近代化の原動力の一つとなった。

③松下幸之助に見られるように、戦後日本で最も成功をおさめた「新興宗教」の一つである「カイシャ」を支えるイデオロギーを提供した。

④異端的なキリスト教思想の流れと、仏教やヒンドゥー教が出会う接点として機能した。

このように自己啓発思想は、世のため人のために勤勉に努力しなさいと説いて無数の野心家たちを奮起させる一方で、そういうのは苦手だという人にも、ヨーガや坐禅やマインドフルネスなどといった形で、「こころ」の平安や「癒し」を提供してきたと言えるでしょう。その結果として、広い分野で様々な発展がもたらされたことは間違いありません。自己啓発思想という「物語」にそれだけのパワーがあったことは、先ほど見ていただいたフランクリンや福沢諭吉や渋沢栄一が印刷されたお札が雄弁に物語っています。

もちろんこの分野には、疑似科学や学問的な根拠を欠いたオカルト的要素もつきまとっていることは確かです。しかし、これほどまでに力を持った巨大な現象である以上は、肯定的に評価するにせよ否定的に評価するにせよ、自己啓発思想を無視して近現代の思想史や宗教史を語ることができないのは明らかです。

ともあれ、スピリチュアリズム(心霊主義)とか神智学とか自己啓発思想などいろいろ見てきました。繰り返しになるようですが、巨視的に見れば、こうした思想の背景にあるのはキリスト教の弱体化です。もはや神様が人間を救済したり、「人は死ぬ、必ず死ぬ、絶対死ぬ、死は避けられない」という問題を解決したりすることはできないから、ニンゲン様が自分で自分を救済することにしよう。来世ではなく現世のシアワセを自助努力によって追及しよう(自己啓発思想)。神様に頼らずニンゲン様の「理性」で千年王国を築こう(ロバート・オーウェンなどの社会主義運動)。自分の霊魂を進化させることで自分が神様になるとしよう(神智学)。そういう話なのです。

東西の接触と神智学協会

さて、私が長々とスピリチュアリズムがどうの、神智学協会がどうの、自己啓発思想がどうのと述べたのは、こうした領域が仏教にまつわる重要な問題と関わっているからです。ニューソート系の自己啓発思想と仏教の絡みについては先ほど少しだけ触れましたが、神智学協会も仏教に対して影響を及ぼしました。

当時の世界において神智学は、「西洋」の人々が「東洋」の宗教に触れる数少ない入口になっていました。神智学協会とかいうオカルティックな団体は、東西の宗教が交流するハブのような役割を果たしていたのです。また、「神智学以降の世代のアメリカ人たちは、ヨガ瞑想、禅の悟り、梵我一如、あるいはクンダリーニ、気、プラナといった“精妙なエネルギー”の存在などを好きなように語ることができるようにな」りました。西洋の人々のあいだに、「神秘的な東洋」という誤解を含んだイメージが形成されてゆく過程に、神智学協会は大きく関与しているのです。

先ほど述べたように、ブラヴァツキーとオルコットは1879年にインドに到着し、その後神智学協会の本部もインドに移転しました。二人は、1880年にはスリランカにも上陸しています。ご存じのように、当時の世界では、イギリスがその圧倒的な経済力と軍事力を駆使して世界中に植民地をつくり、いわゆる「世界の工場」として君臨しており、インドもスリランカも、イギリスによる植民地支配を受けていました。西洋のキリスト教宣教師たちもインドやスリランカにやってきて、キリスト教を布教し、現地の宗教を攻撃する活動を行っていました。

ところがそんなときに、反キリスト教の立場をとっていたブラヴァツキーやオルコットをはじめとする神智学協会の人々が、インドやスリランカにやってきます。そして、「あなたがたの宗教の伝統には、すべての宗教の源となった根源的な秘密の真理が含まれているのです」と言って、彼らの自尊心をくすぐったのです。

この東西の接触を通じて、仏教に一体何が起こったのか。その後生じていった共鳴や反発や誤解や伝言ゲームや同床異夢やすれ違いが、仏教に一体どんな影響を及ぼしたのか。それこそが、私が本稿で、自分にわかっている範囲でどうにかこうにか述べてみたいことなのです。

そういうわけで、長い前フリはこれでおしまいです。次回から、いよいよ本題へと入っていくことにします。

次回はこちら

参考文献

<和文>

岩間浩『ユネスコ創設の源流を訪ねて』学苑社、2008年

エミール・デュルケーム『宗教生活の基本形態 上』山崎亮訳、ちくま学芸文庫、2014年

大澤絢子『「修養」の日本近代』NHKブックス、2022年

大田俊寛『オウム真理教の精神史』春秋社、2011年

大田俊寛『現代オカルトの根源』ちくま新書、2013年

尾崎俊介「アメリカにおける「自己啓発本」の系譜」『外国語研究』第49号、2016年

尾崎俊介「アメリカにおける「精神療法文学」の系譜」『外国語研究』第50号、2017年

尾崎俊介『14歳からの自己啓発』トランスビュー、2023年

庄司一平「19世紀米国ユニテリアン主義における教典の脱文脈化」『論集』44、2017年

高橋和夫『スウェーデンボルグ 科学から神秘世界へ』講談社学術文庫、2021年

長尾龍一『リヴァイアサン』講談社学術文庫、1994年

平塚益徳「新教育とユネスコ精神」『教育新世界』第十一号、1981年

福沢諭吉『学問のすゝめ』岩波文庫、1978年

ベンジャミン・フランクリン『フランクリン自伝』松本慎一・西川正身訳、岩波文庫、1957年

H・P・ブラヴァツキー『神智学の鍵』田中恵美子訳、UTYU PUBLISHING、2018年

マーチン・A・ラーソン『ニューソート その系譜と現代的意義』高橋和夫ほか訳、日本教文社、1990年

松田智雄責任編集『世界の名著23 ルター』塩谷饒ほか訳、中公バックス、1979年

横山茂雄『増補 聖別された肉体』創元社、2020年

吉永進一『神智学と仏教』法蔵館、2021年

吉永進一・岡本佳子・莊千慧編集『神智学とアジア』青弓社、2022年

吉村正和『心霊の文化史』河出ブックス、2009年

<和文以外>

Robert C. Fuller, “Spiritual, but not Religious: Understanding Unchurched America,” Oxford University Press, 2001

ここから先は

¥ 200

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?