2020年度インバウンド観光動向セミナーとホスピタリティ業界情報まとめ

2030年までには世界の労働人口の75%をミレニアル世代(1980年~1995年頃に生まれた世代)が占めると言われている中、このコロナ禍での2020年の観光業を取り巻く環境は目まぐるしく変わった。ただ本質はきっと変わらず、世界がより持続可能に、それぞれの土地の文化や言語、人々の生活の価値がより尊重される社会になる為に、語弊があるかもしれないが、「人類の脳は少し前進した」年だったのかもしれない。

2020年は、「オンライン」という環境を最大限生かし、数多くのセミナーやカンファレンスに参加させて頂いた。また、UNWTO、WTTC、観光庁、Phocuswright、WiTなど国際機関や世界各国の政府機関、グローバル企業、FBグループ等のデータや情報から、キーワードとなる言葉をまとめた。ベトナムの観光局にいて、日々膨大な資料と戦う中で、「そもそも予算はどのように決まるのだろう」「観光省、人民委員会、観光局のそれぞれの役割や関係性とは」といった日常の疑問に対し、ふと、「そもそも日本の国家予算の配分はどのように決まるのだろう」とか「日本の観光庁は、観光を日本の成長戦略の中でどのように位置づけているのだろうか」という新たな問いが思い浮かぶ。ベトナムの同僚に共有しながら、自分も学び続ける日々だった。

JICA×UNWTO:観光開発とSDGs

【メモ】

世界各国の観光開発援助機関の案件を調査分析し、観光分野の国際貢献、SDGs貢献度をレポートしたもの。途上国の観光開発に携わっている者としても、こういった包括的な調査や結果は励みになる。

旅行調査Phocuswright社(2019年12月):「旅行関連の決済手段トレンド2020年」

・3Dセキュア2.0プロトコル

・フリクションレスペイメント(外貨、データセキュリティー、モバイル)

・決済手段の多様化(カード決済→バーチャルペイメント)

・米国はクレジットカード社会だが、45%のミレニアル世代がカードを持っていない

【メモ】

コロナ前の2020年の観光業予測。観光業は全体の業界と比較してもIT活用がいち早く進む業界として、モバイルアプリやペイメントの多様化がよく言われる。ふと思ったけれど、ベトナムは、現在は現金社会だけれど、クレジットカードを飛ばしてバーチャルペイメントへ移行していくのではないかと。

旅行調査Phocuswright社(2020年3月):「ホテル業界が需要停滞期にできること」

・人々は衛生面や食習慣にもっと気を配るようになる

・店内のテーブル・レイアウトや座席の配置

・食事メニューの簡素化とデリバリー

・プライシング戦略(キャンセル料規定の簡素化、柔軟性)

・国際会議のオンライン化

・スタッフの残業時間がなくなるように労務管理、研修

・稼働しているフロアやエリアを区切り、館内の電力などエネルギー節制

【メモ】

まず何よりもカスタマーの動向を理解すること。どのような不安や課題があり、ホテル側がどう解決できるか。その上での上記対策だと全文を読んでいて感じた。

Google Mobility Changes Report(2020年3月29日)

・Googleが人々の行動推移を都道府県別に出したレポート

・公園、スーパー、職場、駅など

Starbucks(2020年5月19日)

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。スターバックス コーヒー ジャパンは、お客様、そしてパートナー(従業員)の安全を最優先に考え、一部店舗の休業やオペレーションの変更など、あらゆる対策を講じてまいりました。この度、お客様に安心してご来店いただけるよう、安全対策を一層強化した上で、本日5月19日(火)より、これまで休業しておりました店舗を含む営業を、以下内容で行ってまいります。

【メモ】

緊急事態宣言にいち早く対応し、また解除後に店内のレイアウト変更やスタッフや客の安全確保を前提に店舗再開の連絡が届く。この対応は、さすがだなと思う。緊急事態宣言が出されていても、「生き残れないから」と営業を続けていたカフェチェーンについては、従業員からも苦情が上がっていたし、今後使うことは無いと思う。接客業を行う企業の対応が二極化したし、私達も、法令順守し従業員の安全を第一に頑張っている企業を応援できる消費者でありたい。

トラベルボイス(2020年5月18日):「星野リゾート代表の『18カ月の生き残り戦略』」

・今年4月以降の18か月間とし、この非常時の経営計画を立てている

・この18か月間にも「元に戻らないまでも、ある程度の需要が戻ってくる。そのマーケットが日本には確実にある」

・「マイクロツーリズム」(地元での観光・旅行)

・「我々が変わらなくてはいけない」

・チェックインは客室での実施(星のや、界ブランド)や自動チェックイン機の利用(OMO、BEBブランド)、レストランでは混雑管理と入店時間の分散化や、一部施設のプールでは宿泊客のスマートフォンに混雑状況を表示するシステムも導入

・業界全体での3密回避の徹底、「安心安全の旅」が不可欠

【メモ】

星野社長は、いつもデータと人々の欲という感情が論理的に語られていて、この数か月後の星野グループの客室稼働率の需要回復推移を見ていても、その通りだなと思う。GoToトラベルキャンペーンが停止された際も、会社独自の割引を行い、トラベルキャンペーンの割引分を補うという、全てゲスト目線での対応もさすが。

そんな星野リゾートは2020年10月13日、オンラインのプレス発表会「星野リゾートLIVE2020」を開催し、海外4軒目となる「星野リゾート 嘉助天台(かすけてんだい)」を、中国・天台山で展開(2021年春開業予定)することを発表。国内の開業も同時進行で進んでいる。

UNWTO (2020年5月31日):"RESTRICTIONS ON TOURISM TRAVEL STARTING TO EASE BUT CAUTION REMAINS, UNWTO REPORTS"

・世界のデスティネーションのうち3%で観光移動緩和

・世界的な移動ガイドライン

・5月18日の時点で、世界中75%が国境封鎖

・アフリカ (74%)、北米 (86%)、アジア太平洋 (67%)、ヨーロッパ(74%)、中東 (69%)

【メモ】

2020年5月の時点で、ようやく観光旅行への緩和が開始されたとあったが、あくまでも数か所のみで、かつ8か月後の現在も、国や地域による状況が全く異なる。引き続き、マスク着用は必須になるのであろう。ちなみに、この頃、ちょうど最初の日本→ベトナムへのビジネストラックが開始されていた。当時移動された方々は、日本国内でPCR検査を受けずに、ベトナム入国後に受診と14日間の隔離生活を余儀なくされていた。

トラベルボイス(2020年6月20日):「トラベルバブル(近隣の域内旅行)構想は成功するか」

・旅行再開は世界同時ではなく、近隣の域内旅行から

・ニュージーランドとオーストラリアのトラベルバブル構想

・戦略的パートナーシップ、コロナ感染抑制状況だけではなく、社会的、政治的、経済的関係性

【メモ】

そういえば、そのような構想があったなぁ、と思い出した記事。「最初に旅行者を迎え入れられるのはどこなのか?」という問いがあったが、国によっては、「コロナ感染は無い」とし、旅行者に対してPCR検査や隔離を全く要求しない、ある意味制限の概念が崩壊した場所や、国のGDPのほとんどを観光業で占め、受け入れないと国が崩壊する島国など、ただ単に「コロナ感染を抑えて旅行者を迎え入れる国」というのは、そう簡単にはいかない。トラベルバブル構想は、当初各国2020年度に目指していたものであろうが、相当の年数の政治的、社会的、歴史的、経済的関係性とコロナ感染の状況等、抱える課題が多い。

JTB総合研究所コンサルタント高松正人氏(2020年6月23日):「途上国の観光とNew Normal」

・WTTC (World Travel & Tourism Council)の予測(4月27日時点)

世界のGDPの10.3%に貢献

全世界で2.7兆ドル(300兆円)の損失

うちアジア太平洋1兆400億ドル、米州7910憶ドル、EU7090億ドル

・10に1つの世界の雇用を、観光関連で創出(3憶3千万人)

業界の1憶人が失業の危機

うちアジア太平洋6340万人、米州1410万人、EU1300万人

・新型コロナウイルスのワクチンが開発され、世界の感染リスクが劇的に下がるまで、ウイルスと共存するNew Normalにおいて、感染防止に配慮した旅行、観光の様式を示すプロトコルの実践が必要

世界的な組織:WHO、IATA、ICAO、API、WTTC、CLAIR、European Commission、PATA

各国政府・機関:CDC、FDA、韓国、タイ、シンガポール、香港

業界団体:USTA、AFLA

日本では、各業界団体がガイドライン作成「新しい生活様式」厚生省専門家会議

1.観光の安全ガイドラインづくりの支援

2.感染防止ガイドラインの地域社会や観光事業者への周知、教育、訓練

3.感染リスクの少ない観光プログラム開発の支援

4.安全な観光についての情報提供(プロモーション)

※今、旅行市場に伝えるべきは、観光の魅力よりも観光の「安心感(Condifence)」

5.国内観光(マイクロツーリズム)の振興支援

6.観光に代わる観光事業の新たな収益モデルの開発

7.ポストコロナ時代に向けた長期的な観光マーケティング活動

New Normalの観光スタイル

・入国、入域時の無感染・健康確認

・社会全体での感染防止策の実践

・観光関連事業者の感染防止ガイドライン遵守

ー従業員の感染防止対策

ー感染防止のためのサービス・オペレーション見直し

ー頻繁な換気・接触箇所の消毒・レストランサービス

・観光客の感染防止ガイドライン遵守

ー接触防止策・ソーシャルディスタンス

ー手洗い・手指消毒の徹底

ー混雑を避けた観光地・観光施設訪問

・感染防止のための設備・備品・テクノロジーの整備

【メモ】

観光危機管理にも携わっている高松氏は、新しい生活様式のガイドライン策定アドバイスや、途上国における観光需要回復、その為の収益モデルの開発やマーケティング戦略等にも詳しい。海外入国、無感染や健康状況の確認に関しては、何よりも体験者なので、今後、出国から入国、隔離状況や、社会復帰(?)までの道のりを書いてまとめたい。観光事業の新たな収益モデルの開発に関しては、現地観光局の同僚達とも進めていきたい。

UNWTO(2020年6月26日):欧州復興開発銀行(EBRD)とUNWTOのパートナーシップ

・対象地域はアルバニア、アルメニア、クロアチア、エジプト、ジョージア、ギリシャ、ヨルダン、レバノン、モンテネグロ、モロッコ、チュニジア、トルコ、ウズベキスタン

・観光客の安全、衛生、セキュリティー面での対応や質の向上を目的とする

・Covid-19 Tourism Recovery Technical Assistance Package:経済回復、マーケティングとプロモーション、組織強化とレジリエンス構築

【メモ】

UNWTOは、もともと国連組織ではあるが各国の教育機関や民間企業、グローバル企業との連携を柔軟に進めている。2020年、UNWTOがまた新たに複数の国際機関との連携を進めているニュースを多く見た。

WiT Virtual(2020年7月3日):Japan, As The Rising Sun Emerge

・WiT(Web in Travel)主催の日本の観光業に特化したカンファレンス

・日本の国内旅行者の経済規模

・コロナ禍で旅行者が宿泊する際に重要視するのは衛生対応、ソーシャルディスタンス等で、ディスカウントはほぼ関係無かった

・質問:先月国内旅行をしましたか?

登壇者と参加者含め、セミナー中のポールはライブで聞いてくる。即座に回答が表示されるのだが、その回答は、そもそも観光業に務めるほとんどの人々が、国内観光をしていないという結果に。

・その結果を見た参加者の一人の意見。「今後数年で、日本人旅行者が海外に行けないので、その費用は国内観光に充てるべきだ。若者は、仕事自体が厳しい環境かもしれないが、安定した収入がある家族やその他の人々は、もっと国内旅行をするべきだ」

"Separate from stimulating young generation’s travel in Japan, I’m surprised the panel is not more bullish on domestic travel in general - Japanese will not be traveling overseas much in the coming quarters so their travel budget should go to domestic travel. And the Go To Campaign should add a tailwind to that. Younger generation might not have the budget to travel much, especially if their job is in jeopardy. But families & others with stable income should start traveling domestically more."

・質問:2020年の「勝者」は?

・回答:旅館が56%で一番多かった

【メモ】

観光業の登壇者の方々が話す内容よりも、さすがWiT司会者だなという素晴らしいファシリテーションに脱帽。ちょっとでも話が逸れると、バッサリ切るし、参加者とのコミュニケーションやポールを使った質問、その場での臨機応変な対応力!あとは、参加者からの「観光業に務めている人々も、プロモーションやマーケティング対策を考えるのも良いけれど、もっと国内旅行を!」という理にかなった意見。旅館は非常に地域との関わりが大きい宿泊業形態であり、ひとたび属するエリアで何か(感染症だけでなく、火事や食中毒、自然災害含めて)が発生すると、「お互い様」かつ「連帯責任」という厳しい村社会ではあるような気がするけれど・・ある意味、部屋食や露天風呂付部屋は、設備の面で「コロナ対策」が必然的にできていた。

株式会社MATCHA(2020年7月23日):日本インバウンドサミット2020

・マイクロツーリズム

・今の時点で弱点を克服していく時期

・労働生産性と効率性:ひとりの消費単価を上げていかないといけない(タイにくるインバウンドは日本と比べて客単価500ドル以上高い)

・日本の観光業はすぐにコモディディ化:産業が成り立たない

・ガイド費用も安い、アドベンチャーツアーも安い

・まず検索にひっかかるように、商品棚に置いておく→そうすると、まず相談がくる「決裁権がある人と対話を繰り返す」「やらないことを決める」

・リピーター:レベル分けしたツアーの仕組み

・バッチをゲットしないと、次のツアーがアンロックされない

・原則、あるものを生かす

・「稼働変動を平常化する」ことで、日本のだいたいの問題が解決される

・「地域全体でお客様を迎える準備」

・持続可能な社会と産業を目指す。その手段として、高付加価値、高品質のツーリズムを増やしていきたい

・佐渡DMO:「選択と集中」、クリーン認証

・業界ごとにやるのではなく、エリアごとに行う

・展示会や商談会に時間を費やすんじゃなくて、人々に費やす

・台湾や韓国は日本の「アート」「ものづくり」に興味を持っている

・日本企業やDMOへ「ターゲットとする国の人々を雇うこと」

・日本の難しさ:高齢化率が高い、まず国内の不安を払拭する必要がある

・マスク配布、クリーン認証など

・実績と時間が大事:ここでも、寛容性

・IATA:2024年に回復の予測

・外国人旅行者:2019年3188万人→2030年6000万人目標

・情報インフラの整備(例:新幹線のチケットなぜ2枚?)

・遠くの人々がものすごい高い価格を支払ってでも行きたい国、地域にするか

・問題思考のリーダーシップも大事だが、未来志向のリーダーシップ

・結論、どういう国をつくっていきたいのか?

【メモ】

2020年はインバウンド対策に関してMATCHA株式会社の皆さん、グループの皆さんに大変お世話になった。世界各国、それこそ政府機関から地域の教育関係、企業、観光業、ガイド等で活躍されている皆さんとのセミナー参加やグループディスカッションから、やはり対話が必要なこと、そして、結論「私達はどのような国作りを目指したいのか」にいきつくこと、その為の観光の価値等、多方面から自分の活動について考えさせられた。

WTTC(2020年8月25日):新型コロナ関連Travel Recovery Dashboard開設

・各国の入国規制や隔離政策

・航空便やホテルの回復状況

・グーグルの検索動向分析ツール「Googleトレンド」を通じて、市場の最新動向の把握が可能

UNWTO(2020年10月5日):"UNWTO and Expedia Group to Share Data"

・世界の観光需要回復に向けて、MoU締結

・UNWTOにとっては民間企業との連携強化とデータ共有促進

【メモ】

欧州復興開発銀行との連携もそうだけれど、UNWTOは引き続き民間企業との連携を進めている。新型コロナ感染抑制と観光旅行危機管理という点から、ビッグデータの共有や国際機関や民間連携は加速していくのだろう。

UNWTO(2020年9月):"Understanding Domestic Tourism and Seizing its Opportunities"

・2018年の世界の国内旅行者数は約90億人で、海外旅行者14億人の約6倍

・OECD加盟国では、国内旅行での消費額は全旅行支出の75%を占める

・最大の国内旅行市場はアメリカで、消費額は年約1兆ドル(約105兆円)、次はドイツの2490億ドル(約26兆円)、そして日本の2010億ドル(約21兆円)

・各国の国内旅行需要喚起策

・コスタリカでは、2020年と2021年の休日すべてを月曜日に移動することで、週末の国内旅行を促進。また、タイでは最大5泊まで宿泊料金を40%割り引く施策を500万泊まで予算化。

【メモ】

改めて国内旅行市場の大きさを感じるが、大事なのは、「海外がダメだから国内に集中」なのではなく、もともと国内の観光需要対策は、誰にとっても使いやすいものであること。2020年の12月末で一旦ストップしてしまった日本のGoToトラベルキャンペーンだが、日本の国内旅行市場の規模を考えると、非常に経済回復に有効な施策だったし、何よりも非常に使いやすかった。コスタリカの週末の国内旅行促進は現在どうなっているのか・・・何気に気になるところ。

トラベルボイス(2020年10月13日):「宿泊施設サイトでGoToトラベル割引料金の予約が可能に」

・直販で割引クーポンを発行

・STAYNAVI(ステイナビ)

・GoToトラベルキャンペーンへの参画する宿泊施設は、GoToトラベル事務局に宿泊事業者申請を行ったうえで、第三者機関の選択が必要

【メモ】

これも、今思い出したが、GoToトラベルキャンペーン当初は、宿泊予約して、STAYNAVIで割引チケット発行していた。その後、OTAで予約でも割引後の予約が可能になり、東京がキャンペーン対象エリアに入り、地域クーポンも発行されるようになり・・・いろいろ追加されていっていたなぁ。ちなみに、地域クーポンは、紙とデジタル版があり、東京のお店で看板にはデジタル対象店舗として専用用紙が貼り出されているのに、「申請中で、まだQRコードが届いていない」と言われた場所もあった。

トラベルボイス(2020年10月16日):「ハワイ、10月15日から旅行前検査プログラムを開始」

・ハワイ到着72時間前までの検査で陰性だった旅行者は14日間の自主隔離なしにハワイに入島することが可能に

・飲食店に対して、連邦政府からは何の援助もない

・州政府と各郡とで異なる対応

【メモ】

米国の新型コロナ対策で難しいのは、その地理的、歴史的環境の違いから、それぞれを取り締まる機関同士の意見の食い違いや異なる政策。アメリカ本土と、ハワイとの違いはもちろん、ハワイの中でも各島で対策が異なると、旅行者にとっても苦痛だ。12月17日(木)より、事前検査を受けないでハワイに到着する人に対して実施している到着後14日間の自主隔離措置の期間が10日に短縮されたらしい。が、他の島では引き続き14日間など、違いが多い。

Tripadvisor(2020年10月20日):「コロナ後の旅行傾向」

【メモ】

「旅行先を決める上で今後重要になることは?」という質問に対して、日本では著しく低かった「最新設備のある病院へ安全かつ容易にアクセスできること」。これは、日本に住んでいたらあまりピンとこないかもしれないけれど、発展途上国や医療環境が脆弱な場所だと、まず最初に調べ把握するべきことかもしれない。また、「安心、安全」はもちろん、政府対策の一貫性が欲しい。何かしら国民に制限をつけるのであれば、期限はいつから、いつまでなのか、何よりも国の将来である子どもたちの教育の機会をどう守ることができるのか。いずれにしても、国民にとっての「安心、安全」の国は、きっと未来の観光者にとっても「安心、安全」の国なのだと思う。

やまとごころ(2020年10月21日):「欧州35ヵ国で新型コロナ再拡大」

【メモ】

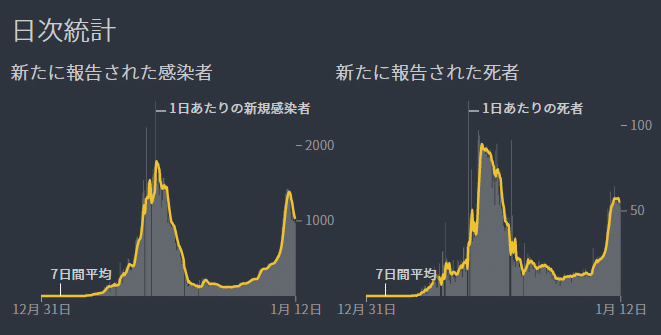

ビジネス往来再開や、再開停止等の情報は刻一刻と変わるので、ここでは、欧州や米国での新型コロナ再拡大(欧州では第二波)を共有したい。2020年11月頃から、欧州に在住の友人たちと頻繁に連絡を取るようになっていたが、まさにこの頃、英国では国内の感染状況や規制が緩くなったと思った矢先の再度のロックダウン(都市封鎖)だった。1月12日現在、英国の1日あたりの新規感染者数は約6万人。

ツーリズムEXPOジャパン(2020年10月29日~11月1日):「インターナショナル・ツーリズム・フォーラム」

・当日:タイ、スペイン、エジプトの3カ国の駐日大使、観光庁、日本政府観光局(JNTO)、JTB

・ビデオメッセージ:国連事務総長のアントニオ・グテーレス氏、太平洋アジア観光協会(PATA)CEOのマリオ・ハーディ氏、国連世界観光機関(UNWTO)上級部長のジュウ・シャンジョン氏

・3200億ドルの損失と1億2000万人の失業危機

・「安全、平等、気候変動への影響を考慮しながらも、ツーリズムを再建する必要がある」

・地域コミュニティに貢献

・タイ:ホテル、観光地、交通機関などの安全性を証明するSHA認証制度(アメージング・タイランド健康安全基準)も開始

・インフラ改善やデジタル化を進め、旅行業界で働く人々への教育を施す

・エジプト:7月には外国人観光客受け入れも再開し、10月までに15カ国から25万人以上が訪れた

・スペイン:観光がGDPの10%を占める重要産業

・観光庁:外国人旅行者の受入環境整備と新たな観光コンテンツの創出を推進するとともに、来年は東京での観光大臣会合の開催を予定

・JTB:顧客体験を向上させたエコシステムを構築することが、持続可能な観光の実現につながる

・JNTO:旅行者の受入体制の整備、観光コンテンツの拡充、旅行者との関係構築、情報力の強化などに関する支援を続ける

【メモ】

今までのUNWTOの国際的な取り組みや、この後の、日本の観光庁関係予算内訳を併せて読み込んでいくと、より世界が2020年にどのように観光に取り組み、2021年以降の重点要綱等がわかりやすくなる。今回の討論に参加されていた、例えばタイのSHA認証制度に関しても、概要を知っているか知らないかで、タイ在住の方々に状況を聞く際も、より深いピンポイントの質問ができるようになると思う。以下は、タイ、エジプト、スペインの新型コロナ感染状況(2021年1月13日現在)。

↑タイ

↑エジプト

↑スペイン

https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/ja/

米国大使館商務部(2020年12月2日):「ニューノーマル時代の地域観光経営と経済活性化」

・2020年の8月開催に続き2回目の米国大使館商務部主催のウェビナー

・観光庁:DX取組状況、リアルな価値の向上

・JTB:観光地経営・まちづくり

@観光庁:DX推進による観光イノベーション

@JTB:「新」交流時代の挑戦

【メモ】

観光庁のプレゼンは、日本が観光交流人口増大をする必要性や観光の経済効果を述べられたうえで、DX推進の現状、ニューノーマルのライフとしてリアルの価値が無くなることは無いとされていた。JTBのプレゼンでは、マーケティングの基盤整備(組織・合意形成含)の重要性、地域観光経営とは、を述べられていた。決済手段の多様化は今後も世界で広がっていくのだろう。

トラベルボイス(2020年12月18日):「中国の国内旅行が急回復」

【メモ】

中国の国内旅行の回復状況に関しては、トラベルボイス主催のライブが1月14日にあるので、そちらも併せてまた追記する。ただ、先日中国政府がいくつかの都市を旧暦正月期間は封鎖するというニュースがあった。

観光庁(2020年12月21日):「2021年度の観光庁関連予算案閣議決定」

・前年度から4割減となる408億7400万円

・「新たな旅のスタイル」促進事業、宿泊施設を核とした地域における新たな観光ビジネス展開支援、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進による観光サービスの変革と観光需要の創出の3点を新規予算化

【メモ】

予算が増加した項目は、ユニバーサルツーリズム促進事業や、新たなインバウンド層の誘致のためのコンテンツ強化、教育旅行を通じた青少年の国際交流の促進、MICE誘致の促進など。持続可能な社会のための「高付加価値化」を目指して、コンテンツの質強化やガイド育成、分散型ホテルで地域の連携促進を増やしてほしい。そして、そもそも予算はどのように決まるのか、こちらもインバウンド対策グループで共有頂いていたサイト。

番外編:観光業の意義とは

トラベルボイス(2020年12月18日)

「民泊エアビー、緊急事態時の宿泊支援で非営利団体設立」

データを使う意義

創造の場所であるカフェ代のサポートを頂けると嬉しいです! 旅先で出会った料理、カフェ、空間、建築、熱帯植物を紹介していきます。 感性=知識×経験 மிக்க நன்றி