バカの壁を越え、賢い人になるために

はじめに

今回は、養老孟司さんの「バカの壁」という本から、誰もがぶつかる可能性のある「バカの壁」について詳しくお話しようと思います。養老孟司さんは東京大学名誉教授であり、「バカの壁」は戦後日本の歴代ベストセラー4位という記録を残しているものすごい本です。

この本を読んだ率直な感想としては、僕自身が「バカの壁」にぶつかっているいるどころか、四方八方その壁に塞がれているんじゃないかと思うほど、この本の中の“バカ”の特徴に当てはまりすぎました。ですので、「こんな人はバカだよね」といった人をバカにするような内容ではなく、自戒も含めながら、子ども達が将来豊かに生活していくためにどのように関わっていくのかについても触れながら、本の内容について紹介していきたいと思います。

結論『“バカ”とは』

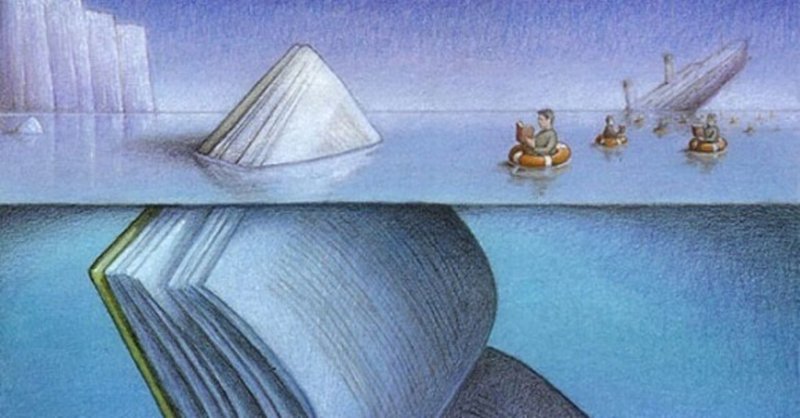

バカの壁とは、“バカ”な人と賢い人を分ける壁のことです。一体、“バカ”な人と賢い人を分ける壁とは何なのでしょうか。結論から言うと、『自分の知らない世界を知ろうとするかどうか』ということだそうです。つまり、バカな人は自分の知らない世界のことを知ろうとしない人のことであり、賢い人は、自分の知らない世界について頑張って知ろうとする人のことだということです。

“バカ”の特徴

養老孟司先生が言うには、“バカ”な人には、いくつか特徴があると言います。その中でも、人が陥ってしまいがちで、僕自身がまさに陥っている二つの特徴について紹介しようと思います。

一つ目は、すぐに「分かった気になる」というものです。“バカ”の人はなんとなく聞いたことがあることでも、すぐに「分かった気になる」そうです。この言葉を見て、ドキッとしました。なぜなら、僕は何でもすぐに「なるほど。分かった。」と言うからです。そして、後から自分がいかに分かっていなかったのかに気づき、後悔することがよくあります。「分かった」という意識に目を向け、常に自分の意識というものを疑う習慣が必要なのだそうです。

二つ目は「正解が一つと思いがち」というものです。これもまた、ドキッとしました。僕はすぐに正解を探そうとするからです。これは子ども達も一緒です。例えば、「AとBは何が違う?」と言われると、何か正解を見つけるべきだと思い込んでしまいます。そしてそれらしき正解を見つけては安心し、考えるのを止めてしまいます。唯一無二の正解があると信じ、思考の幅がものすごく狭くなっていることに後から気づくことが多くあります。もしかしたら◯◯かもしれなという仮説を立て、様々な角度から考えていく力が大切なのだそうです。

子どもと“バカの壁”

この本を読んでから、子どもを見る目が変わりました。以前までは『問い』について考える時間に、すぐに「できた」という子を「早いね〜」と称賛していました。しかし、「分かった気になる」子どもに育てないために、「さらにちがう考え方はないかな?」、「その理由は本当に正しいかな?」と問い返し、もう一度じっくり考える時間をとるように促すことが増えました。すると驚くほどに、深い内容まで理解するような姿が見られるようになりました。「子どもはあっという間に自分なんか超えていくのだろうな…。」と感心しました。子どもの可能性は無限大ですね!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

参考文献

養老孟司、「バカの壁」、2003

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?