戦略の失敗は戦術で補うことはできない「現代の戦争論」

おはようございます。ライフスタイル総合研究所(LSRI)のアルキメデス岡本です。

最近、この言葉が脳裏に浮かんできます。

戦略の失敗は戦術で補うことはできない

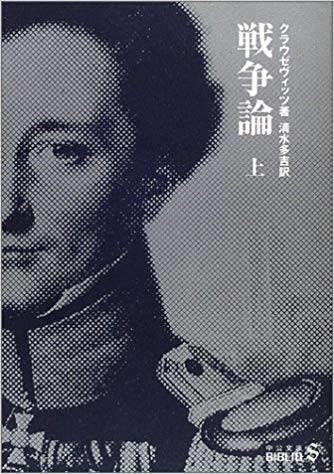

この格言の言い出しっぺは、「戦争論」で有名なカール・フォン・クラウゼヴィッツです。

東京都で新型コロナウイルスの第2波が勢いを増している中、、ある人はこれを戦争と呼びました。

今回の第2波による感染爆発は予想されていたにも関わらず、効果的な戦略を打たずに自粛解除してしまった事が爆発の原因でしょう。

これは明らかな戦略的な失敗です。

しかしながら、東京都及び国の指導者は小手先の対策、いわゆるピンポイントでのクラスター作戦に固執したまま、経路不明の市中感染が広がっている状況です。

つまり、カール・フォン・クラウゼヴィッツの言う、「戦略の失敗は戦術で補うことはできない」に当てはまっていると。

そこで少し、クラウゼヴィッツの戦争論についてほんの少し語りたいと思います。

■戦争論とは

カール・フォン・クラウゼヴィッツの『戦争論』は、戦争というきわめて複雑な社会的・政治的現象を深く分析し、理論的・体系的に説明した偉大な古典である。

しかし、『戦争論』は難解な書物としても有名である。そして、長い間、書名こそよく知られてはいるが、実際はあまり読まれてこなかった。そこで少しこれからこの書物を読み解きたいと思う。

プロイセンの将校だったクラウゼヴィッツは独自の戦争理論を組み立て、科学としての戦争の研究に道をひらいた。

「どうすれば戦争や紛争を防止できるか」、「どうすれば戦争や紛争をよりよい解決に結びつけられるか」は平和を願う多くの人々が考えることだろう。古今東西を問わず戦争は、多くの破壊をもたらし人々の命を奪ってきた。とくに核兵器の存在する現代においては、核戦争が起これば一瞬のうちに人類は滅亡のふちに追い込まれる。このような人類がいままで経験したことがない軍事的環境に直面して、現代では戦争を行うことよりも戦争の発生そのものを防止することの方が重要と考えられるようになった。そして、戦争や紛争を防止するためにはどうすればよいかという論議や研究がなされ、核抑止論など戦争や紛争を抑止するための理論が発展した。

一方、近年各地で勃発している戦争や紛争を見てもわかるとおり、実際にはこれらの発生を防止できていない。したがって、現実的な問題として戦争が起こってしまった場合は、なるべく速やかに少ない損害で戦争を終結させなければならない。この点で、軍事戦略や防衛戦略など戦争の遂行に関する理論もその存在意義を失っていないといえる。

■クラウゼヴィッツの戦争理論

プロイセンの将校だったカール・フォン・クラウゼヴィッツは、戦争における活動を「戦争手段を準備する活動」と「準備された戦争手段を使用する活動」に区分した。前者は、防衛力の建設・維持(兵器の研究・開発を含む)、兵士の徴募や訓練、後方支援(兵站=ロジスティックス)などの活動である。後者はいわゆる戦略や戦術である。彼は後者の分野を中心に戦争を分析し、独自の戦争理論を組み立てることで、科学としての戦争の研究に道をひらいた。

■戦争理論の歴史

紀元前より戦争を分析し、兵法などを記した戦争に関する理論書は存在した。近代ではマキャヴェリの『君主論』などが有名である。もっとも古い戦争の理論書の一つである『孫子』はB.C.6世紀ころに原型がつくられ、A.D.2世紀ころに現在伝えられているような形に整理・編纂された。『孫子』には戦争哲学、国家戦略から戦術まで多岐にわたる内容が書かれており、現代においてもかなりの部分が通用する。

ヨーロッパにおいて最初に戦略的な概念、すなわち長期にわたる大規模な軍事行動があったことを確認できるのは、紀元前4、5世紀のペルシア戦争、ペロポネソス戦争やアレキサンダー大王の東方遠征である。ペロポネソス戦争に参加した将軍で歴史家でもあるクセノフォンは、著書『ギリシャ史』の中でストラテギア(strategia:将軍の行うこと、軍隊の指揮)という言葉を使用し、これがのちの戦略(strategy)の語源になった。また、タクティトス(taktitos:指図する、軍隊の配備に関すること)という言葉はのちの戦術(tactics)の語源となった。

■近代戦争理論の基礎の確立

ヨーロッパの近代軍事思想の開祖と呼ばれているマキャヴェリは15世紀のイタリアの政治思想家であり、『君主論』や『戦術論』などを書いた。これらの著書の中で、彼は「戦争の目的は自己の意思を敵に強要することである」と述べている。この考え方はクラウゼヴィッツにも受け継がれている。

フランス革命の中で登場したナポレオンは、その軍事的才能をもって、革命による国民のエネルギーを戦争に注ぎ込むことで戦争を劇的に変化させた。このナポレオン戦争を分析して戦争理論を展開したのがクラウゼヴィッツとジョミニの二人である。次項より、戦争理論とはどういったものかをよく理解するためにも、この二人の理論を中心に見ていこう。

■戦争理論の二つの型

戦争理論は戦争に勝利するための方法論[How to Win]型と、戦争の本質を追求するもの[What is War]型の二つに分かれる。

ジョミニと[How to Win]型の理論

アンリ・アントワーヌ・ジョミニ(1779-1869)は、クラウゼヴィッツと同時代にスイスで生まれ、フランス軍に入ってナポレオン戦争に参加した。彼は1813年にはロシアに移って皇帝の軍事顧問になり、90才までの長い一生の間に多くの著作を残した。その代表的な著作が『戦争術概論』である。ジョミニは時代が変わって兵器が進歩したとしても戦争には不変の法則があると考え、戦争を取り巻く政治的・社会的な要因を切り離し、戦争に勝つためのいくつかの法則を抽出した。

『戦争術概論』のような[How to Win]型の戦争に勝利するための方法論は古くからの主流であった。また、軍人にとっては戦争ですぐに役立つ戦術理論の方が『戦争論』のような哲学的な戦争理論よりも重要だった。それゆえ、アメリカの南北戦争では両軍の士官が左手に『戦争術概論』を右手に剣をもって戦ったといわれている。現在でも、各国の軍隊における士官の教育と訓練にはジョミニの影響が強く残っている。

クラウゼヴィッツの[What is War]型の理論

クラウゼヴィッツの『戦争論』は[What is War]型の代表的な著作である。『戦争論』は[How to Win]にも触れているが、クラウゼヴィッツはジョミニとは反対にどの時代にも共通する戦争に勝利するための法則があるとは信じなかった。彼は戦争という現象を政治的・社会的な要因も含めて総合的に考察した。それゆえ、クラウゼヴィッツの[What is War]型の理論は普遍性が高く、現代においても十分通用する。しかし、『戦争論』は抽象的で難解な部分も多く、一般にはあまり歓迎されなかった。

■戦略と戦術の区分

従来、あいまいだった戦略と戦術の概念をクラウゼヴィッツとジョミニは明確に区分して戦争理論を発展させた。

従来、戦略と戦術の概念はあいまいだったが、クラウゼヴィッツやジョミニはそれらを明確に区分して定義付けることでそれぞれの戦争理論を発展させた。一般に、戦略とは戦争を全体的・長期的な視点から準備・計画・運用する方法である。また、戦術とは戦略を具体的に実行する方法であり、戦闘で軍隊の戦闘力を使用する方法である。

実際、戦略と戦術はまったく異なる機能である。戦争は長い期間に及び、広い地域や空間にわたって多くの戦闘によって構成される。このため、戦闘に勝利するための方法である戦術だけでなく、戦争を全体的・長期的に遂行するための戦略が必要になるのである。一般に戦術は戦略に従属しており、「戦略の失敗を戦術で補うことはできない」という格言は、戦略と戦術の違いを示している。

■戦略の概念の拡大

ただし、戦略という概念に関しては時代によって意味合いが異なる。

19世紀末になると、海洋の利用と国家の繁栄や発展までも含む国家戦略の概念が誕生した。また、20世紀初頭には航空機の発明と進歩によって空軍戦略が登場し、戦争の領域は戦場ばかりでなく後方の国民にまで及ぶようになった。その後、第一次世界大戦の経験から、全国民が参加し、国家の全機構を動員する「国家総力戦」の概念が登場した。第二次世界大戦には、国家総力戦のさまが顕著にあらわれている。また、第二次世界大戦後は、核兵器の登場によって、戦争を抑止するための戦略が生まれた。また、新しい国家戦略の概念も登場している。現在の国家戦略とは、国家目標を達成するために国家の全資源を調整することである。

※国家目標でもっとも重要なものが安全の維持であり、とくにそれは「安全保障」とよばれる。

■『戦争論』の現代的意義

戦争はクラウゼヴィッツの時代とは大きく変化した。しかし、戦争の本質は変わっていないので、現代でも『戦争論』はおおいに役立つ。

『戦争論』が現代でも通用する理由

クラウゼヴィッツは『戦争論』で、「戦争の本来的な意義は闘争である。闘争の必要上、人類は古代から特有な発明を行い、闘争を有利にする方法を求めてきた。この発明によって、闘争は大きく変化した。しかし、闘争がいかなる外見をもつとしても、この発明によって、闘争の概念まで変えられることはない。そして、この概念が戦争の本質をなすものである」と述べている。

つまり、時代が変わり外見がいかに変化しようとも、戦争には人類の持つ「闘争」というほとんど変化しない概念が存在し、この概念こそが戦争の本質であると彼は指摘しているのである。実際、クラウゼヴィッツは戦争の本質を徹底して追及したため、私たちは『戦争論』の中にこのような普遍的な概念をいくつも見出すことができる。このことが、現代においても『戦争論』が普遍的な戦争理論書として通用し、多くの人に読まれる理由である。

■現代社会と戦争

二度の世界大戦を経験し、核兵器など大量破壊兵器が量産された冷戦時代においても、世界の各地で多数の戦争や紛争が勃発した。また、冷戦が終結した現在でもテロやゲリラなどの小規模な紛争はかえって激化しているようにみえる。このようなテロや地域紛争に国家や国際社会がどのように対応すべきかが、現在の大きな関心である。さらにそこからウイルスや自然災害という天変地異が多発する時代になった。クラウゼヴィッツは『戦争論』を執筆するにあたって伝統的な国家間の戦争をイメージしていたが、国家以外の集団や自然との間にも戦争状態のような関係は生じる。

つまり、この新型コロナウイルスとの戦争に対する戦略が描けないまま、クラスター戦術に固執しまった結果、このような状況を招いているのである。

我々現代人にとって経済活動を止める事はもはやできない。しかしながら、目先の経済を優先するあまりこのウイルスとの戦いにおける本質を考えずに、本当の意味での経済活動は持続できないだろう。クラウゼヴィッツが残した『戦争論』はそんな我々現代人に戦争の本質とは何か?[What is War]を突き付けているように。