「外桜田雪あがりの朝」−次は井戸の区別しないといけないね−『銀世界東十二景』

昨日は定期的な体調不良でダウンしていたのでじっくり休むことができました。

かといって睡眠をずっととっていたわけではなく、ずっと布団にくるまって寝っ転がっていました。

そしたらいつの間にかこの本を読み終えていました。

星新一の『なりそこない王子」です。

星新一は小学生の時に図書館にあったものをほとんど読んでいましたが、どんなテイストかを覚えているだけで内容までは、流石に15年前のなので覚えておらず。

友人が確か好きだと言っていて、ブックオフで見つけたので買ってみました。

想定できる結末かと思いきや、意外とそこから外れたり、物語が循環するような構成で、同じ物語を主人公を変えてまた読み直せる面白さがあります。

心情や細かい情景の描写は少なく、淡々と進んでいく物語を追うのが非常に爽快でした。

また他の物語を読んでみたいと思えました。

この前も書きましたが、最近は読書欲が凄まじい。

読みたいときにたくさん読んでおいても損はないですよね、、!

そんな語り寸前の今日も広重。

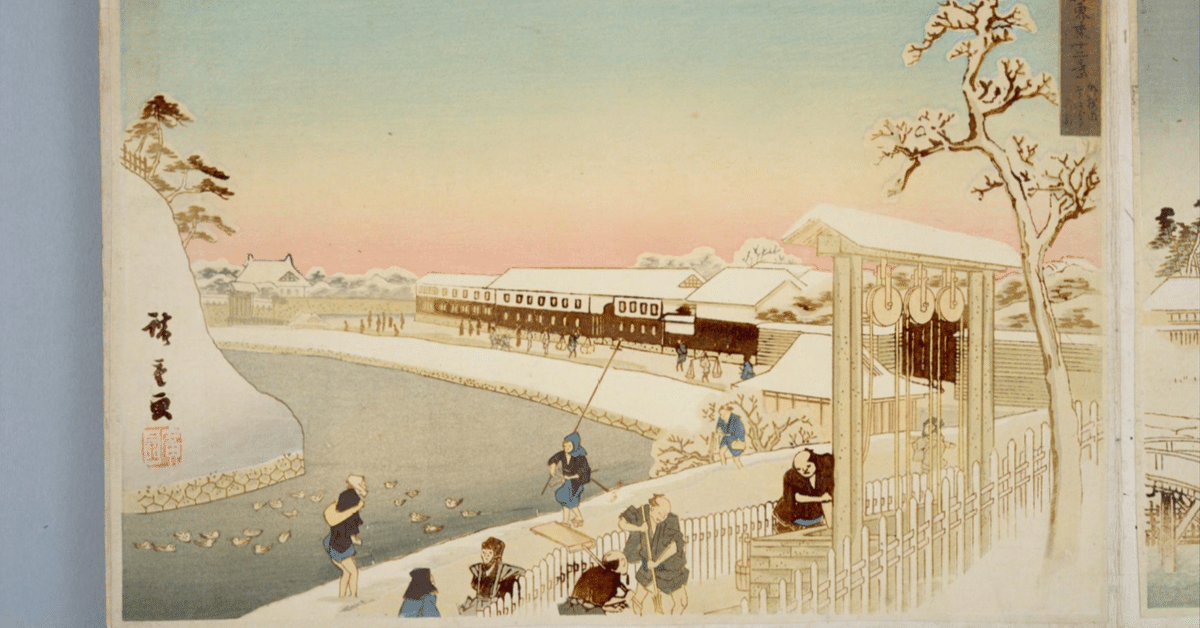

今回は『銀世界東十二景』の「外桜田雪上がりの朝」です。

柳の井?

外桜田ということはなんとなくですが、画面右に描かれる井戸のようなものは柳の井かな?

奥の武家屋敷のような構えのある建物はどこだったかな、陸奥じゃないし内藤じゃないし、どこかの大名が居を構えているのでしたね。

柳の井を描いたものを見て確認します。

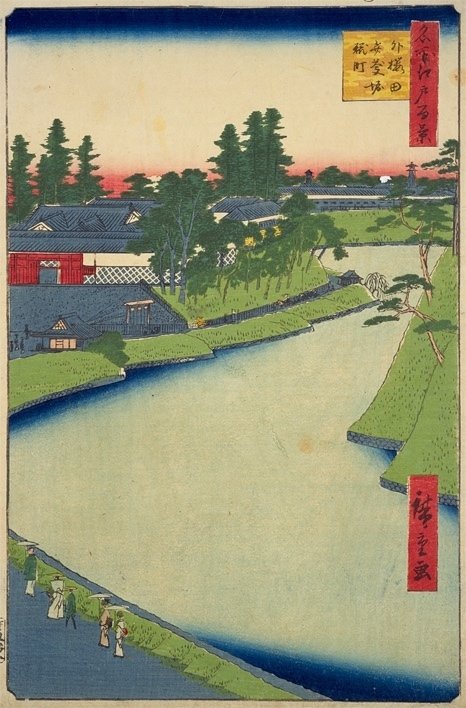

広重の『名所江戸百景』「外桜田弁慶堀糀町」です。

国立国会図書館デジタルの錦絵コレクションで柳の井と調べると真っ先に出てきました。

題名も外桜田と、今回と同じです。

しかし今回は正反対の場所から描いていますね。

江戸百と同じ構図で描いたものはいくつかありますが、今回のように井戸を近景に配して描いたものは初めて出会いました。

桜の井!

と思いましたが、この井戸は「桜の井」というものであるらしい。

なぜならこの絵と非常に酷似しているからです。

広重の『東都名所』「外桜田弁慶堀桜の井」です。

『東都名所』は天保2年(1831)の作品です。

しかし『銀世界東十二景』がいつの作品なのかがわからないので、どちらが先とか後とかは明言できません。

ただ、推測として改印が、『東都名所』は一立斎、『銀世界東十二景』は廣○(重ではなさそう、、?)とあり、一立斎と号していた期間は広重(仮)と号していた期間より前であるので『東都名所』の方が先の作品ではないかと思っています。

ただあまりに酷似しているので『銀世界東十二景』自体が広重自身の作品に修正を加えて新しい作品にしたり、他の絵師の作品を種本にしたりといったことの多い作品なのかもしれませんね。

『江戸名所図会』からみてみよう

今回描かれているのが桜の井であることがわかったので『江戸名所図会』でどのように伝えられているのかを見ていきましょう。

『江戸名所図会』第七巻「桜の井」です。

桜の井の挿絵が上のように丸々ありましたが、ちゃんと柳の井の挿絵も同様に設けられてもいました。

ちなみに桜の井のある場所の近くの大名屋敷は井伊家のものでした。

三つの釣瓶が吊るされており、滑車で動くようになっている。

「井伊家中屋敷四ツ谷喰違の屋敷ともあり」というのがいまいち、どういう意味かわかりません。

この井伊家の藩邸の前にあると言っていることが、藩邸ではなくということなのでしょうか。。

「若葉の井」というものがあるらしい。

堀端番屋の裏に柳の木が植えられたところがあり、それは柳の水と言われ、清冷で甘泉であると評される水の沸く井戸があるらしい。

柳の井じゃないの?

柳の井は清水坂という坂にあるらしいのですが、番屋の裏にあるということからこれまでの柳の井を見ると、柳の井が描かれるときには小さな小屋のような建物が描かれています。

それが番屋だとすると、柳の井は別称「若葉の井」ということになるのでしょうか。。。。

ただ『江戸名所図会』にはこれ以上のことが書かれていないので、照合が難しい。

また外桜田の絵が出てきたら「柳の井」「桜の井」「若葉の井」の区別はしっかりしてみたいと思います。

今日はここまで!

#歌川広重 #浮世絵 #広重 #江戸時代 #江戸絵画 #日本絵画 #日本美術 #芸術 #アート #美術 #外桜田 #柳の井 #桜の井 #銀世界東十二景 #江戸名所図会

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?