「芝神明増上寺」−スッキリ参詣チームVS黙々修行チーム−『名所江戸百景』

昨日は昼夜の花見と美味しい焼き鳥を食べてしまい、ふわふわした状態で帰宅、寝ました。笑

それから浮世絵関連の書籍を四冊買ったのでそれを読みこなし始めた今日でした。

明日から授業が始まるので、授業でどうにか西洋美術をインプットしまくろうと履修を組んだので四年でもしっかり授業があるタイプの人間です。単位は十分なんですけどね。笑

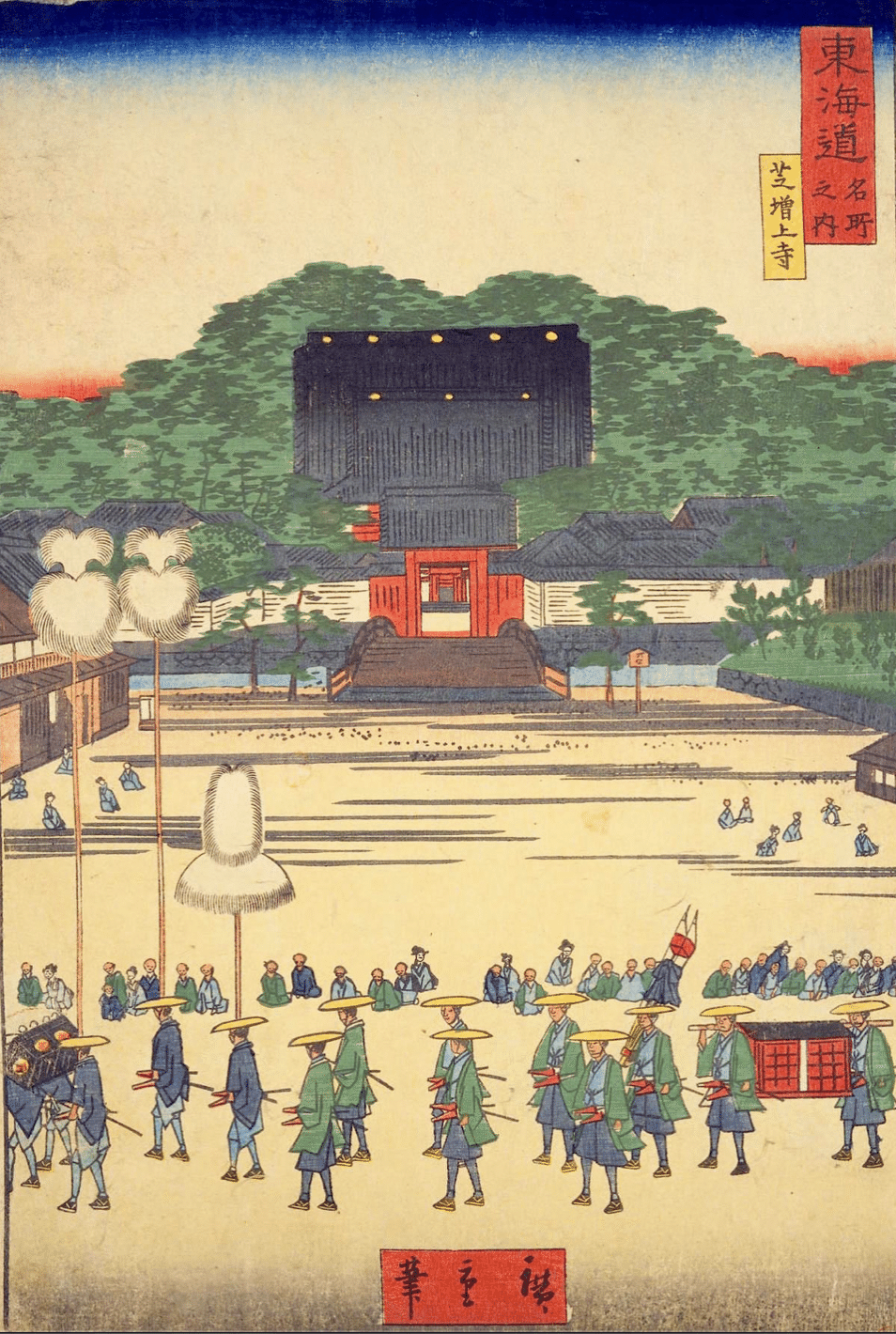

そんな美しさと美味しさに舌鼓を打って幸せな日も広重。今回は『名所江戸百景』の「芝神明増上寺」です。

◼️ファーストインプレッション

そうそう、前回は増上寺の深掘りを絵画編だけしなかったのでしたね。この絵では大通りの奥にある赤い門が増上寺のものでしょう。前回は増上寺に門があることについては触れませんでしたので今回は絵画と現在の姿を見ていきましょう。

この道を闊歩する手前の集団と奥の集団の対比的な様子が印象的。

手前の集団は笑顔の人が多いですね。先頭のおハゲさんが前を指差してみんなを笑かしているのでしょうか。とても仲の良さそうな集団で、みんなで何か一仕事終えた後のような爽快感。

奥の集団は修行僧であるかのような荘厳な印象。全員同じ格好をして念仏を唱えているような雰囲気。陰と陽が同じ道に共存している面白さがありますね。

◼️周囲の風景

道の奥の赤い門は増上寺の大門です。

奥に本堂があるのでしょう。現存する赤門で、とても迫力のあるものですね。公道に構えているなんて面白いセットですね。

当時はこれ以外にどうのように描かれていたのでしょうか。

広重の『東海道名所之内 芝増上寺』です。

増上寺の前の門を横切る大名行列でしょうか。一般市民は膝を付いてそれを眺めています。赤い門の手前にある橋は『名所江戸百景』の橋と一致したとして、『名所〜』の人々の前には行列が横切ることができるくらいの大通りがあることもわかりますね。

広重の『東都名所 芝神明増上寺全図』です。

これを見れば増上寺全体が丸わかり。

真ん中を横断するクリーム色の大通りが『名所〜』のメインストリートと重なりますね。手前の右下ブロックが正に同じ場所。丁字ではないけれどL字の道になっているのですね。橋を渡ったところが赤門でしょう。

赤門の向こう側にも同じ広さの道が続いているのですね。現在と同じような作りです。きっと門の構えの大きさは再構築して大きくしたのでしょうね。

奥の大きなお堂が増上寺の本殿でしょう。

◼️集団の詳細

『名所〜』で描かれる手前の集団と奥の集団について見てきましょう。

まずは、手前の明るい集団。こちらは伊勢参詣。

この道の右側にある芝大神宮という神宮があるのですが、そこに参詣した帰りの集団であるのです。

この芝大神宮は、伊勢参詣をする代わりに訪れる場所でした。

古くは、飯倉神明宮、芝神明宮と称され鎌倉時代においては、源頼朝公より篤い信仰の下、社地の寄贈を受け、江戸時代においては、徳川幕府の篤い保護の下に社頭はにぎわい大江戸の大産土神として関東一円の庶民信仰を集め、「関東のお伊勢さま」として数多くの人々の崇敬を戴きました。その当時の賑わいは、広重の錦絵に窺うことができます。

伊勢神宮の祭神が祀られているため、「関東のお伊勢さま」として親しまれ、わざわざ三重県の伊勢に行かなくても同じご利益を授かることができるというわけです。

なので描かれる参詣帰りの人々はすっきりした顔で晴れ晴れしているように感じるのはそのためですね。

「お参りしてご利益あることだし、みんなで飯行こ!」のノリの先頭に従う後ろの人々に見えます。笑

後ろの傘を被った僧の集団は、托鉢僧という人々。

托鉢とは、僧侶(修行僧)が街を無心に歩き布施(ふせ)(喜捨(きしゃ))したい人が現れれば、ただそれを受け取る修行です。一見すると、街頭募金や訪問募金のように思われる方もいらっしゃるかと思いますが、そうではありません。托鉢は決して、街頭や駅前に立って道行く人に「布施」をお願いすることもなければ、戸別訪問で玄関を開けることもないのです。また、布施してくださった人に(感謝はしても)お礼は言いません。もし「お願い」をしたり「お礼」を言ってしまったら、それはご寄附・募金活動になってしまい托鉢ではなくなるからです。

あ!このような人を駅で見かけたことがあります。正直不気味な印象を持ちました。けれどこれは修行の一つだったのですね。

また、托鉢と言うと僧侶の修行と思われがちですが、実は一般の方にとっても修行なのです。布施を受けた時にお唱えする偈文に『施(せ)財(ざい)の偈』があり、その中に「財法二施(ざいほうにせ)」とあるように、「財施(ざいせ)」と「法施(ほうせ)」、托鉢は「財施」(お布施)をする人も、「法施」(説法)をし、そのお布施を受ける僧侶もお互いが施し合う修行なのです。

お布施をする人もされる人も両者にとって修行なのですね。お互いが施しあっているという認識。

この絵の托鉢僧は街に出て、お布施をし合うために黙々と歩いています。

現在の托鉢僧の様子ですが、絵の僧たちと変わらない様子。

歩いている途中や立っている中でお金を投入してくれたり、お辞儀をしてくれる人々にも変わらずお唱えをします。

一枚の絵に参詣して清々しい人々もいれば、修行のために神仏に唱え続ける人々がいる、仏教の幅広さを見ることができました。また、増上寺の全貌を数枚の絵から見ることができました。

今日はここまで!

#歌川広重 #名所江戸百景 #芝神明増上寺 #増上寺 #芝大神宮 #お伊勢参り #伊勢神宮 #托鉢 #托鉢僧 #浮世絵 #江戸絵画 #江戸時代 #日本画 #日本絵画 #アート #美術 #芸術

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?