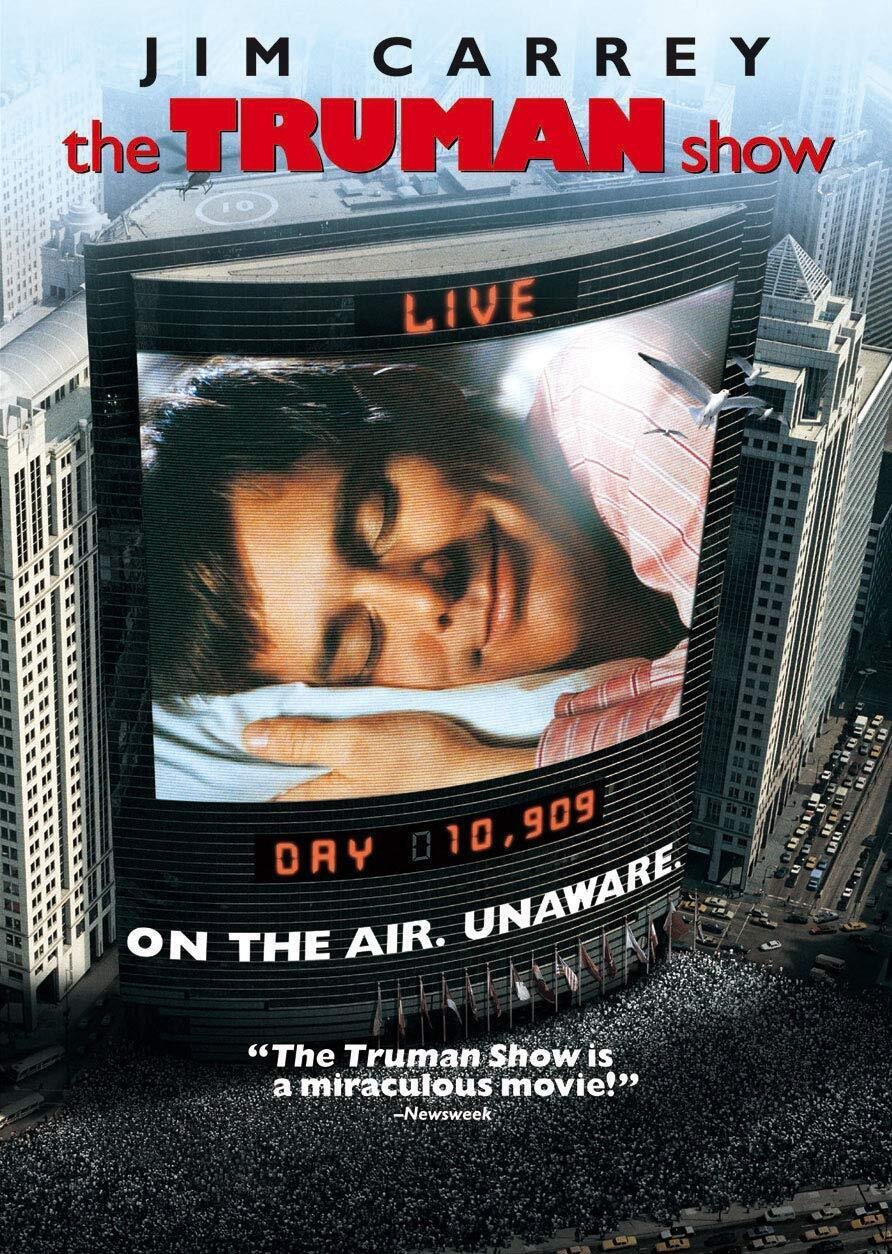

『トゥルーマン・ショー』は作家の“生みの苦しみ”の物語 【完全考察※ネタバレ注意※】

この映画はトゥルーマンという男が体験するホラー体験を描いた作品として見られることが多いようですが(トゥルーマン症候群とかいう言葉ができるくらいに)、怖いだけの映画ではありません!

『トゥルーマン・ショー』は一体、何を伝えたかったのか。

何を描いたのか。

結論

『トゥルーマン・ショー』は、

物を語る作家の「生む苦しみ」を描いた映画

本記事では、「作家の生みの苦しみとは何か」について『NARUTO』の作者である岸本斉史へのインタビュー記事から考察します。

そして本当のトゥルーマンは私たち自身かもしれない、ということについて拡大解釈気味にはなりますが考察してきます。よろしくお願い致します。

フィクションとは何か

フィクションというのは「作り話」「ウソ」のことだと一般的に認識されていると思います。製作者がついたウソ、作家の意図、作者の意思。書き方はいろいろとあるが、まぁようは「作ろうと思って作ったモノ」のことをフィクションと呼ぶわけです。

この『トゥルーマン・ショー』の世界の中において「作ろうと思って作ったモノ」は、街・トゥルーマン以外の登場人物、およびその言動・画角・大雑把なストーリーライン。この「大雑把な」という部分が問題です。

ストーリーラインの細やかな部分はどうやって作られるのか。

それはキャラクターによってです。

ここで『NARUTO』の作者である岸本斉史へのインタビュー記事から引用し、作家とはどのようにしてキャラクターを生み出すのかを考察をします。

どのようにしてキャラクターが生まれるのか? 岸本さんは「僕もいまだにキャラクターのことは分かんないんですよねぇ…(笑)」と首をひねる。

「何となく生まれる…というか、最初にポッと(ビジュアルの)イメージが湧いて、そいつが最初にひと言、喋る言葉を与えると、徐々に話し始めるんですよね。特に他のキャラクターと絡ませることで、だいぶ動きが出てくるのかなぁ…? よく言う『キャラクターが動き出して、物語が進んでいく』というのは、物語を作る作家であれば誰しもその感覚があると思います。キャラクターって、こっちの言うことを聞かない時は全く聞かないんですよ(笑)。こちらの都合よくは動いてくれないし、それを簡単に動かせばウソになるし、ブレちゃう。話が進み、キャラクターに厚みが出てくればさらにいろんなことが複雑に絡み合って、素直に動いてくれない。ここまで連載が長くなったのは、そのせいもあると思います」。

text:Naoki Kurozu

(正直、この引用文が答えなんだけども、続けさせていただく。)

「よく言う『キャラクターが動き出して、物語が進んでいく』というのは、物語を作る作家であれば誰しもその感覚があると思います。キャラクターって、こっちの言うことを聞かないときは全く聞かないんですよ(笑)。」

作中でトゥルーマンの言動に振り回される製作側の気持ちそのものではありませんか!この部分がそのまま『トゥルーマン・ショー』の本質なのです。

どれだけ「作ろうと思って作ったモノ」であったとしても、キャラクターはいつしか本当に動き出しちゃう(そもそも物語を作る元になるアイデアは「作ろうと思って作ったモノ」ではないけどね)。

そうやって勝手に動くキャラクターをどう抑え込むかが作家の腕の見せ所なわけですが、その行為に作家であるがゆえの苦しみが生まれてしまう。

キャラクターへの愛

キャラクターを生んだ作者は、誰よりもキャラクターを愛してしまう。

誰よりも先に、近くでキャラクターの言葉を人生を見聞きし続けるから当然のこと。

ゆえに作者としてはトゥルーマンの前に障害を用意することはとても辛いこと。

だが、これは物語。SHOWだ。

トゥルーマンを苦しめなければ物は語れない。そして囲いが無ければ物語は破綻する。

だから嵐を起こす。

本当はキャラクターに楽勝で幸せになってほしい。

だが自分はなぜキャラクターを生み出したのか。物語を作るためだ。その責務を果たすためトゥルーマンを苦しめなければならない。

そして視聴者も本当はキャラクターに楽勝で幸せになってほしい。

だが自分はなぜテレビの電源を入れたのか。物語を見るためだ。その娯楽を得るためにはトゥルーマンは苦しまなければならない。

そしてそもそもの問題もある。

作者も視聴者も、なぜトゥルーマンを愛するようになったのか。

それは彼が苦しみを感じ、そして乗り越えたところを見ていたから。

彼が苦しみを感じなくなれば、愛せなくなる。

『トゥルーマン・ショー』のラスト、トゥルーマンを見届けた後で男2人はすぐに番組表を探し出す。

例えば、どれだけ『鬼滅の刃』で炭治郎を応援していても、善逸が可愛くても、読み終わってしまえば完結してしまえば

読者「よーし!『呪術廻戦』読もう!」

と別作品を読みだす。

作者も別作品を作り始める。

きっとあなたもそうでしょう?

そしてさらに問題があります。なぜ彼らはテレビ番組にこだわるのか。なぜフィクションにこだわるのか。次はそこを深堀してみます(拡大解釈気味の内容です。ご了承ください)。

私たちこそがトゥルーマン

「番組表はどこだ?」と言っていた男2人は作中、仕事をほっぽりだしてまで『トゥルーマン・ショー』を見ていました。であれば『トゥルーマン・ショー』が終わったら仕事に戻るべきなのに、テレビを見続けようとする。

私には、彼らはフィクションに囚われているように見えます。

そして偽の人生を送らなければならない俳優たちも勿論、フィクションに囚われている。

ネット上で「トゥルーマンのその後」についてたくさんの考察がされていますよね。検索すれば結構見つけられますし、ジム・キャリーが語っていたりもするようです。

私は「トゥルーマンのその後」よりも「俳優たちのその後」について考えてしまいます。もしかしたらトゥルーマン(30歳)と同じ期間この偽物の世界で生きてきたかもしれない俳優たちは、トゥルーマン同様、外の世界で生きていけるのでしょうか。

そんな問いの答えともいえるのがトゥルーマンの父親です。

彼は“トゥルーマンの父親”という役を奪われ、この世界を追放されてしまっていたわけですが、どうやってか忍び込んでトゥルーマンと再会を果たします。

この出来事は「たとえ役柄であったとしても、本当の息子のようにトゥルーマンを愛していたからどうしても会いたくなった」的な感じと解釈することもできるでしょう。

もしそうだとしたら疑問が生まれます。

「なぜトゥルーマンを奪わなかったのか」

彼はもう一度、監督の命令によって“トゥルーマンの父親”を引き受けます。

私が思うに、彼の目的は“トゥルーマン” ではなく、“トゥルーマンの父親”という役割を手に入れてフィクションの中に戻ることです。

もしトゥルーマンを本当の息子のように育てたいのであれば、この『トゥルーマン・ショー』の世界にいてはならない。なぜなら息子に掛けてあげられる言葉はすべて監督が指示したセリフだけなのですから。

それなのにこの世界に残ったということが、彼の真の目的は“トゥルーマンの父親”という役割を手に入れてフィクションの中に戻ることであることを示しています。

金銭的な理由なのか、狂気的な衝動なのかは分かりませんが、彼はもう外の世界では生きていけないのです。

このように俳優たちはもう「本当の世界」「外の世界」には戻れないのです。なぜなら「フィクション」にすべてを捧げてしまったのですから。

そしてもう一つ残酷な事実があります。

トゥルーマンは外の出ることで、俳優たちの役割を奪ってしまうのです。

つまりトゥルーマンは『トゥルーマン・ショー』の世界の中にいた自分以外のすべての人々を犠牲にして、たった一人だけ自分の人生を勝ち取ったわけです(いわゆる『天気の子』とか『新世紀エヴァンゲリオン』とかの“セカイ系”の展開)。

トゥルーマンは偽物の世界の中で、本当の人生を送っていた。

俳優は偽物の世界の中で、偽物の人生を送っていた。

視聴者は本物の世界の中で、偽物の物語に夢中になっていた。

果たして、本当の意味で監獄に入れられているのはトゥルーマンだろうか。それとも私たちだろうか。

いいえ。トゥルーマンも俳優たちも映画『トゥルーマン・ショー』の登場キャラクターです。「その後」のことなんて考えるだけ無駄です。そんなものは存在しませんから。トゥルーマンは映画の外の世界に出ることは不可能なのですから。あの扉の先に待っているものなんて無いのです。

こんな考察を書いている時点で私はフィクションにのめり込んでいるのです。さぁ、明日は何を視聴しましょうかね?

クリストフ

「君が生きている現実の世界は― 病んでいる シーヘヴンは理想郷」

「率直に言って君が腹立たしく思っているのは― 彼自身が― 今の監獄を気に入ってるってことでは?」

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?