平成中村座姫路城公演、全力でまとめました

平成中村座姫路城公演も中日を過ぎ、千穐楽を目指すところとなりました。

私にとっては初めての歌舞伎でしたが、初日に立ち見で素晴らしさに引き込まれ、第一部と第二部あわせて3回観劇する機会に恵まれました。

姫路城に平成中村座が来てくださった一つの記録として、公演の模様や見どころなどをレポートにまとめることにいたしました。

(千穐楽後、舞台写真等について一部追記しました。)

演目

まず、演目はこちら。

第一部

午前11時15分開場、正午開演、午後2時35分終演

播州皿屋敷

鰯賣戀曳網(いわしうりこいのひきあみ)

第二部

午後3時15分開場、午後4時開演、午後6時55分終演

棒しばり

天守物語

「播州皿屋敷」、「天守物語」と、姫路ご当地の演目がそれぞれの部に一つずつ。

特に「天守物語」は、坂東玉三郎さんの演出のもと、中村七之助さんが強い想いで主役の富姫に挑戦されており、ひときわ注目が集まっています。

ご当地もののほかは、「鰯賣戀曳網」、「棒しばり」と、非常に楽しく幸福な演目です。

第一部、第二部とも、30分の幕間(休憩)が挟まれます。

会場

姫路城の大手門を入ってすぐ、三の丸広場です。

JR姫路駅から徒歩15分程度でしょうか。バスもあります。新幹線でのアクセスも良いため、遠方のお客さんも多く来られているようです。

姫路城近隣には、大手門駐車場など駐車場もたくさんありますが、ゴールデンウィーク中は大変混雑していました。

姫路城は目の前ですが、城内は広大かつ高低差があるため、見学される場合はかなり余裕を持っておきましょう。混み具合にもよりますが、2時間はみておきたいところです。

お着物やヒールの高い靴では大変ですのでご注意を。

富姫が住まう天守の五重、お菊井戸などを見ておくと、後の感動もひとしおです。

三十軒長屋

芝居小屋の門前には、さまざまなお土産物などを扱う三十軒長屋が建てられています。

三十軒というのは、平成中村座史上最大だそうです。

向かって右側には浅草や博多座をはじめ歌舞伎関連の店舗、左側にはお菓子やお酒など地元姫路の店舗が並んでいます。

歌舞伎関連の店舗では、木彫、切子、鼈甲、手拭、祭絵や、きんつば、豆菓子などが扱われています。

定期的にお店が入れ替わるようですし、早々に完売する商品もありますので、気になったものは悩まず購入した方が良さそうです。

この三十軒長屋はチケット不要のため、連日大賑わいとなっています。

チケット

全席指定で、あっという間に完売しました。

松席(1階前方 平場席)15,500円

竹席(1階後方・左右、2階正面・左右 長椅子席)15,500円

梅席(2階左右 長椅子席)13,500円

桜席(2階幕内 長椅子席)11,000円

お大尽席(2階正面 長椅子席 食事・お土産付き)36,000円

このほか、当日券で立ち見(18枚、3,500円)が販売されています。

指定席についてもキャンセルがあれば当日販売されているようです。

初日は開演1時間前でも当日券を購入することができましたが、日を追うごとに、早い時間から当日券を求めて並ぶ方が増えており、整理券を配布することになったようです。

開場、売店

開演の45分前に開場です。

指定席ですので、慌てて並ぶ必要はないと思いますが、有料区域内の売店でいろいろ購入したい方は早めに到着されると良いでしょう。

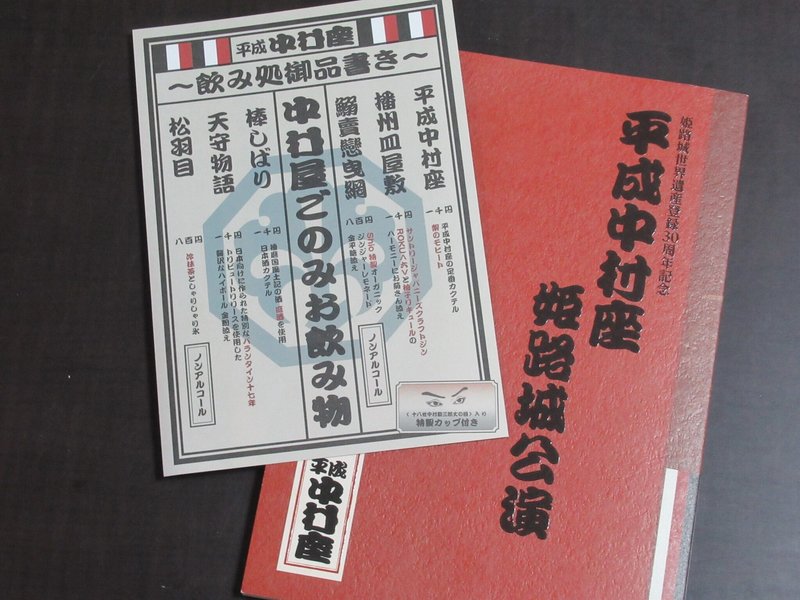

売店では、筋書(プログラム)や、うちわ、手拭、ハンカチなど平成中村座のグッズが販売されています。

筋書は1,500円ですが、あらすじが充実しており、役者さんのコメントも豊富なので、是非購入されることをおすすめします。

他にお弁当や飲み物の販売もあり、特に第一部ではお昼ご飯を購入されている方が多かったです。

飲み物は、演目にちなんだカクテル、ソフトドリンクです。

袋を添えてくださいますので、記念にカップを持ち帰ることができます。

なお、雨の日には、平成中村座のビニール傘が販売されています。雨天限定だそうです。

舞台写真

5月20日の第二部から販売開始されました。

当初は入荷数が少なく、購入できるのは観劇のお客さんだけでしたが、しばらくするとチケットがなくても案内していただけるようになりました。

上演中(観劇のお客さんが場内にいる時間)のみ、お茶子さんに声を掛けると、短時間ですが写真を見て購入することができます。

芝居小屋へ

入口にて、お茶子さんからビニール袋をいただきます。

靴箱はありませんので、靴は袋に入れて客席へ。

雨のときは、長い傘は傘立てに、折りたたみ傘はビニール袋に入れて持ち込みます。

傘立ては1本ずつロックされるタイプなので安心です。

お茶子さんがたくさんおられるので、席が分からないなど困ったときには親切に教えていただけます。

お手洗いは小屋の中にありますので、雨でも心配ありません。

休憩時間は混雑しますが、お茶子さんが的確に誘導してくださいます。

客席

1階前方の松席は、平場で座椅子です。

ご高齢の方など足がお悪いと、しんどいかもしれません。

靴やカバン程度は置くスペースがありますが、お土産をたくさん買い込むと場所に困りそうです。

竹席、梅席などの長椅子席では、座席の下に荷物を置くことになります。隣の席とはあまり間隔がありません。

なお、お茶子さんから案内がありますが、食事ができるのは開演前と幕間のみとなっています。

第一部

播州皿屋敷

浅山鉄山:中村橋之助

腰元お菊:中村虎之介

岩渕忠太:片岡亀蔵

1枚、2枚…で知られるお菊さんの怪談です。

江戸が舞台の「番町皿屋敷」と姫路の「播州皿屋敷」があり、今回はご当地の「播州」です。

二つの皿屋敷は場所が違うだけかと思っていましたが、お話自体がだいぶ異なるようです。

「番町」ではお菊さんはわざとお皿を割るそうですが、陰謀ものの「播州」ではお菊さんは圧倒的被害者です。

お菊さんがありもしない罪を着せられ、打擲された挙句に井戸に落とされる場面は理不尽でなりません。

終盤は、霊となったお菊さんが復讐します。小屋の照明が絞られると、不意に悲鳴が上がり…

前半と後半で大きく表情を変えるお菊さん。家宝の皿を数えるときの中村虎之介さんが見物です。

お菊さんを苛む岩渕忠太の片岡亀蔵さん、味のある悪さが出色でした。

さて、平成中村座は仮設小屋のため、意外と外の音が聞こえます。

ある公演では、お菊さんが井戸に落とされたまさにそのとき、どこからともなく救急車のサイレンが…

江戸時代にも119番があったのかと、シリアスなシーンなのに吹き出しそうになりました。

これも一興ですね。

鰯賣戀曳網

鰯賣猿源氏:中村勘九郎

傾城蛍火:中村七之助

博労六郎左衛門:中村橋之助

傾城薄雲:中村鶴松

亭主:片岡亀蔵

海老名なむあみだぶつ:中村扇雀

大名高家しか客にとらない傾城の蛍火に、鰯売りの猿源氏は一目惚れしてしまいます。

恋の病で自慢の口上にも力が入りません。

周囲の人の助けを借りて東国の大名に化け、無事に蛍火と対面するのですが、寝言で口上を言ってしまい、本当は鰯売りなのではと問い詰められます。

苦しい弁明をする猿源氏、ほっとしたのも束の間、蛍火は涙を流し、もはや生きてはおれないと言い募ります。

蛍火の身の上を聞くと、実は…というお話です。

三島由紀夫作というのが意外なほど、笑顔と幸せにあふれた演目です。

猿源氏の父、海老名なあみだぶつを演じる中村扇雀さんの安定感と安心感は特筆すべきものでした。

そして、猿源氏を演じる中村勘九郎さんの体幹の強さ。第二部の「棒しばり」でも遺憾なく発揮され、圧倒されます。

初めから終わりまで笑みがこぼれる演目ですが、何といっても見どころは、大名に化けた猿源氏が必死に言い繕う様子。

傾城たちに軍物語を求められると鯛や蛸の戦を語りだし、寝言を問われると無理やり和歌でごまかしたりと、つい応援したくなる演技はさすがです。

これ以上ないハッピーエンドで幕を閉じますが、主役のお二人、猿源氏と蛍火は花道に残ったまま。

「播州の白鷺城が見たい」と言う蛍火に、猿源氏は「ここ京から播州へは歩いて二日はかかる」と答えるのですが…

姫路城を借景とした演出には、客席からどよめきと万雷の拍手が。

平成中村座ならではの仕掛けをごく自然に物語に溶け込ませたことに、感嘆せずにはいられません。

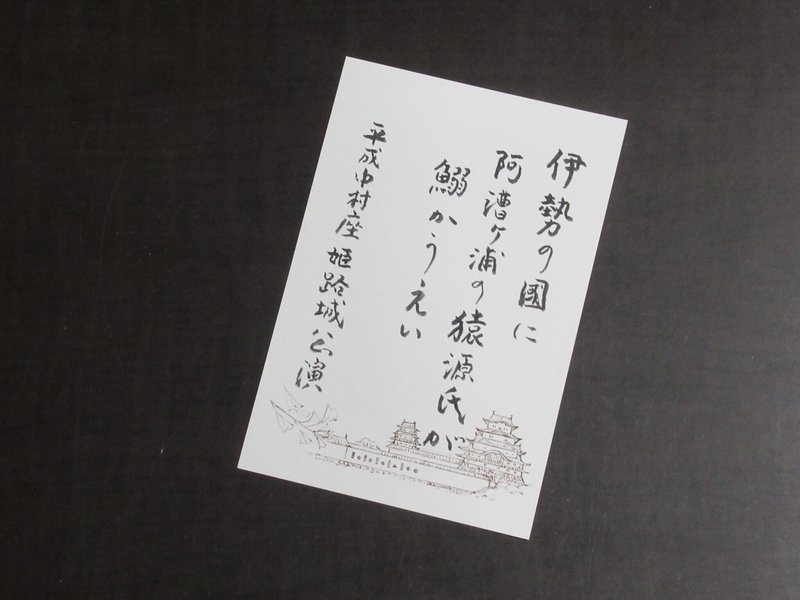

最後は、場内全員で「伊勢の国に阿漕ヶ浦の猿源氏が鰯かうえい」

中村勘九郎さんのおっしゃる「ワンダーランド」とはこういうことなのでしょう。

なお、第一部では、クライマックスで役者さんが客席に降りてこられます。

近くの席で観られたなら、この上ない幸運です。

第二部

棒しばり

次郎冠者:中村勘九郎

太郎冠者:中村橋之助

曽根松兵衛:中村扇雀

主人、曽根松兵衛の留守中、度々お酒を盗み呑んでいる次郎冠者と太郎冠者。

もう呑ませまいと一計を案じた主人は、次郎冠者の両手を棒にくくりつけ、太郎冠者も後ろ手に縛って外出します。

それでも呑みたい次郎冠者と太郎冠者、協力して何とかお酒にありつきます。

さんざんに酔った二人は、帰ってきた主人に問い詰められ…

あらすじを記す必要もないほど、舞台に注目してほしい演目です。

手が不自由な状態でも、知恵を働かせてお酒を求める二人の演技、特に中村勘九郎さん演じる次郎冠者の身のこなしは素晴らしい限りです。

たとえ言葉が分からなくても席が遠くても、きっと楽しめるはずです。

天守物語

天守夫人富姫:中村七之助

姫川図書之助:中村虎之介

朱の盤坊:中村橋之助

亀姫:中村鶴松

小田原修理:片岡亀蔵

舌長姥/近江之丞桃六:中村勘九郎

薄:中村扇雀

姫路城天守の五重に住む、人ならぬ者たち――

天守夫人富姫と、若き鷹匠姫川図書之助の、千歳百歳にただ一度、たった一度の恋のお話です。

物語前半では、富姫を姉と慕う亀姫とともに、妖しく美しい異界が描かれます。別れ際、亀姫への土産にと、城主秘蔵の白鷹を取り上げたところから話が展開します。

失った鷹を求めて天守に登った図書之助に、富姫は人間の来る処ではない、二度と来てはならぬと諭しますが、帰路灯りを失った図書之助は再び富姫のもとにあらわれます。

爽やかで凛々しい図書之助に「もう帰すまい」と告げる富姫ですが、図書之助は帰ることを選びます。ここまで来たしるしにと授けた城主の宝、青竜の兜が災いを呼びました。

御家の宝を盗んだ謀反人、と斬られかけた図書之助は天守の富姫のもとに逃げ込みます。獅子の母衣に隠れ、大勢の討手に抗う富姫と図書之助ですが、獅子の目を傷つけられ失明してしまいます。

富姫の機転でひとまず窮地を脱しますが、それも所詮時間稼ぎ。

千歳百歳にただ一度、たった一度の恋だのにと手を取り合って涙する二人のもとに、かつて獅子を彫った近江之丞桃六があらわれ、終幕へと導きます。

中村七之助さん演じる富姫は、ただただ気高く美しく、取り巻く侍女や女童と相まって、幻想的で物恐ろしい世界観を完璧に表現されていました。

天守物語は泉鏡花屈指の名作ですが、ご存命の歌舞伎俳優で富姫を演じたのは坂東玉三郎さんだけとのこと。

中村七之助さんには、「この作品をやりたい」と軽々しくは言えないプレッシャーがあったそうです。それでも姫路城での公演だからと役に挑んでくださり、本当にありがたいことです。

中村鶴松さんの亀姫は可憐で、富姫と交わされる「お言葉の花が蝶のやうに飛びまして」とはまさにこのこと。

中村橋之助さんの朱の盤坊は明朗快活で、物語前半になくてはなりません。

案内を乞う朱の盤坊が女童に「知らん」、「べいい」と断られるところは何ともコミカルです。

中村虎之介さんの姫川図書之助は、ひたすらに清廉で真っすぐ。

きっと、今の虎之介さんにしかできない図書之助です。富姫にぴたりと寄り添う抜群の存在感でした。

中村勘九郎さんは舌長姥と近江之丞桃六の二役を演じられ、舌長姥では「三尺ばかりの長き舌」を意外な方法で表現されていました(さすがに三尺はありませんでしたが)。

近江之丞桃六は、物語を締める重要な役割。

原作を読んだときにはデウス・エクス・マキナ的な展開に意外な思いを持ちましたが、舞台ではこれしかないという説得力がありました。

そして、最後はやはり姫路城。

近江之丞桃六の口上が終わるや、舞台奥にそびえる白亜の天守。

今年改修されたばかりの照明はひときわ白く、その凛とした姿には言葉を呑むよりありません。

天守物語は、泉鏡花の言葉でしか伝えられない美しい物語です。

舞台である姫路城で、その物語を観ることができるとは…

千歳百歳にただ一度、たった一度かもしれません。

語り継がれるべき珠玉の名演でした。

最後に

ミュージカルやオペラは折を見て観劇しているのですが、歌舞伎はこれまで機会がありませんでした。

言葉が理解できるだろうか、見どころを感じられるだろうか、そんな不安を消し去る本当に素晴らしい舞台でした。

あやかしたちのご当地ものに、幸せあふれる演目が揃い、歌舞伎の魅力を思う存分堪能することができました。

姫路城が世界遺産に登録されて30年。

この記念すべき年に、平成中村座が来てくださったことに改めて心からの感謝と敬意を表します。

また、本公演がきっかけで、「白鷺城異聞」という姫路城ゆかりの演目があることを知りました。

いつか、姫路の地で上演されることを願い、本稿を終えたいと思います。

関係者の皆様、本当にありがとうございました。

無事に千穐楽を迎えられますことお祈りしております。

初日の模様と、第二部の詳報はこちらの記事にまとめています。

天守物語は、興味を持たれたら是非泉鏡花の戯曲を読んでみてください。

鏡花の世界観に魅了されましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?