92.正しいことを主張しているだけなのに、人はなぜ私を嫌うのだろう?

恐怖心が自分を守ってくれる

アメリカの有名な作家ルーサットは大変な恐がりで、これをなんとか克服したいと思っていました。そして、それを克服するために考え出したのが、その恐い状況に自分を追い込んでいくという方法でした。

恐怖心を抱かざるを得ない状況に置かれても、その恐さの正体を見つめ続けていくことによって、必ず恐怖心を克服できるとルーサットは考えたのです。

©NPО japan copyright association Hiroaki

ルーサットが一番恐かったものは蛇なのですが、わざと森や野原に出向いて何度となく蛇に出くわし、これをじっと観察していたところ、面白いことに、だんだんその蛇に対して恐さがなくなっていくことを発見しました。だからといって、蛇を好きになるわけではありませんでしたが、ルーサットはこうして恐怖心を克服していきました。

恐怖心について彼は、「恐怖心に打ち勝つには、自分の中にある恐怖の対象と対決することが大切だ!」と言っています。

恐怖の対象と対峙することによって恐怖心が薄らぐのは、恐怖心を抱かせるモノゴトについて、自分自身の想像で実体以上のモノゴトに膨らませてしまっているか、あるいは実際にはさほど恐れる必要がないのに、勝手な想像でモンスターを生み出している場合が多いのです。

何ごとも想像が実体を過大にしてしまうのだから、恐怖の正体と対峙すれば、自分が思うほど恐ろしいモノゴトではないと気づき、その恐怖心は薄れていくのです。

また、その恐怖心こそが自分を守る最大の武器になっていることにも気づくことができるのです。

恐怖心のない人はいません。

恐怖は避けて無くなるものでもありません。

だからこそ、恐怖心を受け入れる。

すると、その恐怖心は消えていく。

では、恐怖心を受け入れるとはどんなことでしょう?

それは、その恐怖心に対して行動を起こすことです。

自分が生み出した恐怖心を自分のためにどう克服したら良いのか?

その方法を求めて動き出すことです。

手っ取り早い方法としては、自分が恐れていることを誰かに話して、その対策を話し合い、数人からの助言を得ることが解決への近道となるでしょう。

これは自らの行動のひとつです。

こうすることで恐怖を分散、発散させることができ、自分が感じている恐怖が実体以上のことだとわかります。

恐怖心は危機に対する防衛本能(防御反応)で、副腎皮質から出たアドレナリン(ホルモン)が血管を通ることで肝臓を刺激してグリコーゲン(ホルモン)を分泌し、そのグリコーゲンが血管から全身の筋肉にまわって闘争体勢に入るといわれています。

危機に対して人間を奮起させて、逃げる、闘うなど、その危機に対して適切な処置をとらせるのです。こうした科学的根拠からしても、恐怖心は人間を守るために重要な役割を果たしていることがわかります。

世の中には冷静な対処ができないことで恐怖心を募らせてしまう人が多くいます。そうした人たちは自らの想像が恐怖を生み出していることに気づかないのです。

恐怖心とは無知による「不安」「心配」、「幻想」「妄想」といえるかもしれませんね。

©Social YES Research Institute / coucou

真剣に耳を傾けることで信頼を得る方法

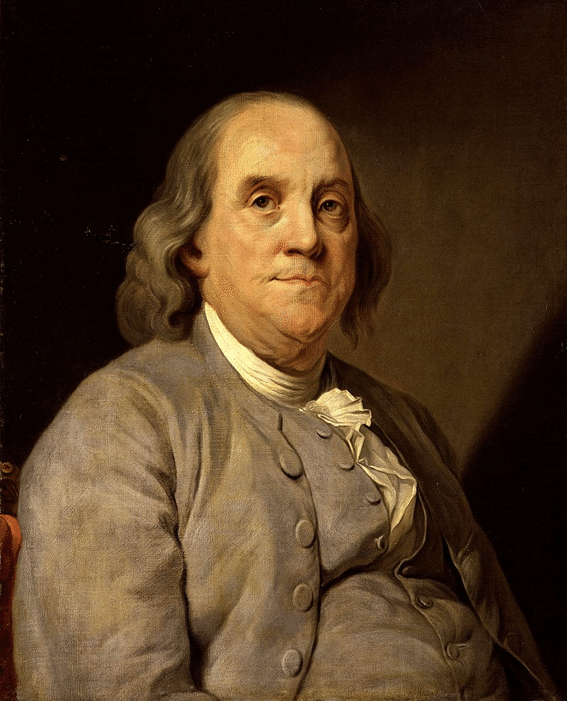

ベンジャミン・フランクリンはアメリカの紙幣100ドル札に、その肖像画が描かれている人です。発明家であり、企業家であり、アメリカ建国の父と呼ばれ、貧しい家の出身者でありながらも、のちに大富豪となり、アメリカンドリームの体現者として有名な人です。

「100ドル紙幣に描かれているフランクリン」出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

1706年1月17日、ベンジャミン・フランクリンはボストンで13人兄弟の11番目に生まれました。イギリスからニューイングランドに移住してきた父親は、ベンジャミンの学費が払えず、1714年、8歳のベンジャミンは学校を退学します。

その後は年季奉公をするために印刷屋を転々とし、1729年9月、23歳のときに新聞の発行を譲り受け、ペンシルバニア紙として売れ行きを伸ばすことになります。もともと読み書きが好きだったベンジャミンは自分の新聞に文章を書き始めます。(エジソンに似ていますね)

1736年、ベンジャミンは30歳で組合を設立。1744年には学術協会を設立します。この頃から印刷所の経営も軌道にのりはじめてきました。

1744年、ベンジャミン38歳のときに「ペンシルバニアストーブ」を発明。1745年には凧を用いた実験で、雷が電気であることを明らかにして、ハーバード大学から名誉博士号、イギリス学士院からはコプリー賞と学士院会員に迎えられています。

1762年にはオックスフォード大学より博士号を授与されました。ベンジャミンには学歴がありませんでしたが、独学で研究し学び続けた結果です。

1750年、44歳のときにフィラデルフィアの市会議員から州会議員になり、政治家の道を歩みはじめます。

1790年4月、84歳で死去し葬儀は国葬となりました。

わずか10歳で学校教育を終えたベンジャミン・フランクリンでしたが、独学で学び続けることで社会に貢献しました。10歳といえば、日本では小学五年生。フランクリンが学校に通っていたのはわずか2年間。

心静かにうなずき、常に相手を理解しようとする姿勢にあった人だといわれています。多くの人たちに影響を与えている理由がそこにあるような気がします。

ベンジャミン・フランクリンBenjamin Franklin

ベンジャミン・フランクリン(ジョゼフ・デュプレシ画)出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

フランクリンの肩書きは、印刷家・評論家・社会改良家・出版業者・科学者・発明家・外交官・政治家・哲学者と9つにもおよんでいますが、これらのほとんどは、独学によって導き出した結果といえます。

若き日のフランクリンは、大学で学んできた者や学者、科学者を馬鹿にしていた面もありました。

なぜなら独学で学んだ自分の知識の方がはるかに上回っていることを認識し、その知識を用いて自らの正しさを主張し、他者との議論に打ち勝ち、世の中の誤りを正そうと考えていたからです。

このようにフランクリンは、他人の知識よりも自分の知識の正しさを主張し続けました。しかし、正しい発言をくり返しても多くの人たちがフランクリンから遠ざかっていきます。

「正しいことを主張しているだけなのに、人はなぜ私を嫌うのだろう?」

当時のフランクリンは、他者が何を思い、何を考えているかまったく判らず、人を信用することができなくなっていました。

そんなフランクリンは、ソクラテスの言葉から質問することを発見し学びます。相手のことを理解し知っていくために、多くの人たちに質問をくり返します。謙虚に、もの静かに、笑顔で。結果や答えがわかっていても、あえて言わず、相手側からその答えが出るまでじっと聞き続けました。相手の反応が遅くても、答えが遅くても、じっと我慢します。

そうやってフランクリンは、相手が自分と同じ結果に到達したときに、共感できる喜びを発見したのです。

「世の中で、人にあることをさせるように口説く方法は、たったひとつしかない。それは、その人が何となく自発的にそのことを実行したくなるように、上手に道案内をしてやることである」 デール・カーネギーの言葉より

2時間、3時間と相手は話し続けます。フランクリンはポツン、ポツンと質問をくり返すのみ。すると、相手の顔に安堵感が生まれます。この安堵感こそが信頼関係だとフランクリンはいいます。

「私は、ただ相手の話に真剣に耳を傾けるだけで、私自身の理論や知識が正しいと主張する必要がなくなっていました」

─ベンジャミン・フランクリン

画像出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

©Social YES Research Institute / coucou

coucouです、みなさま、ごきげんよう!

もうすぐ、緊急事態宣言が解除されますね。

これで世の中が落ち着けば良いのですが、567をゼロにする、なくすことはむずかしいと思います。

私たちは567と共存して生きていく、それ以外に方法はないと思われますね。

昨日は、一日仕事でお寺まわりをしました。住職さんたちはみな元気がありません。当然、567は通夜や葬儀を自粛しており、仕事がないからです。

葬儀屋さんとも仕事上でのお付き合いがあり同じく元気がありません。ご遺体の移動と保管安置の仕事はあるのですが、567の関係上、兄弟や親せきはもちろん、通夜も告別式もできず、わずか数人規模の家族葬が中心で済まされてしまいます。

また、本来であればどこにでも町会があり、そこには町会長がいるのですが、近所で亡くなったことの情報すら入らず、いつのまにか消えてしまったような扱いです。町会ではわずかながらの町会費の中から香典やお線香代などをお渡しする役目もあるのですが、お年寄りが自然といなくなる状態が続いているそうです。

さらに、まだ病院での面会もままならず、私がお世話になった先輩とは2年近く会えません。

人間の最後のお別れのとき、誰も感謝の言葉も、お別れの言葉も、触れることも話しかけることもできない不思議で、おかしな時代です。

やがて、いつの日か、世界中が、このモンスター化してしまった恐怖心と真剣に、見つめるときがきたのかもしれません。データを見せない、データのない恐怖心、比較対象のない怖れと不安、本当のことをいわない、伝えない人々。

それでも私たちは、このモンスター(怪物)から逃げるのではなく、受け入れながら、怪物の本当の正体を知るときかもしれませんね。

私たちは、みんな幻想に惑わされているから。

ここまで、読んでくれてありがとう!

また、あしたね!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?