失語症のかたに『失語症からの言葉ノート』を!

『失語症からの言葉ノート〜聴く、話す、読む、書く、楽しみながら言葉がつながる』を11月12日に刊行しました。タイトルどおり、脳卒中などで失語症になってしまったかたに真っ先に手にとっていただきたい、リハビリのための書き込み式ノート。大学ノートと同じA4サイズ、薄めの60ページ、本体1500円+税です。

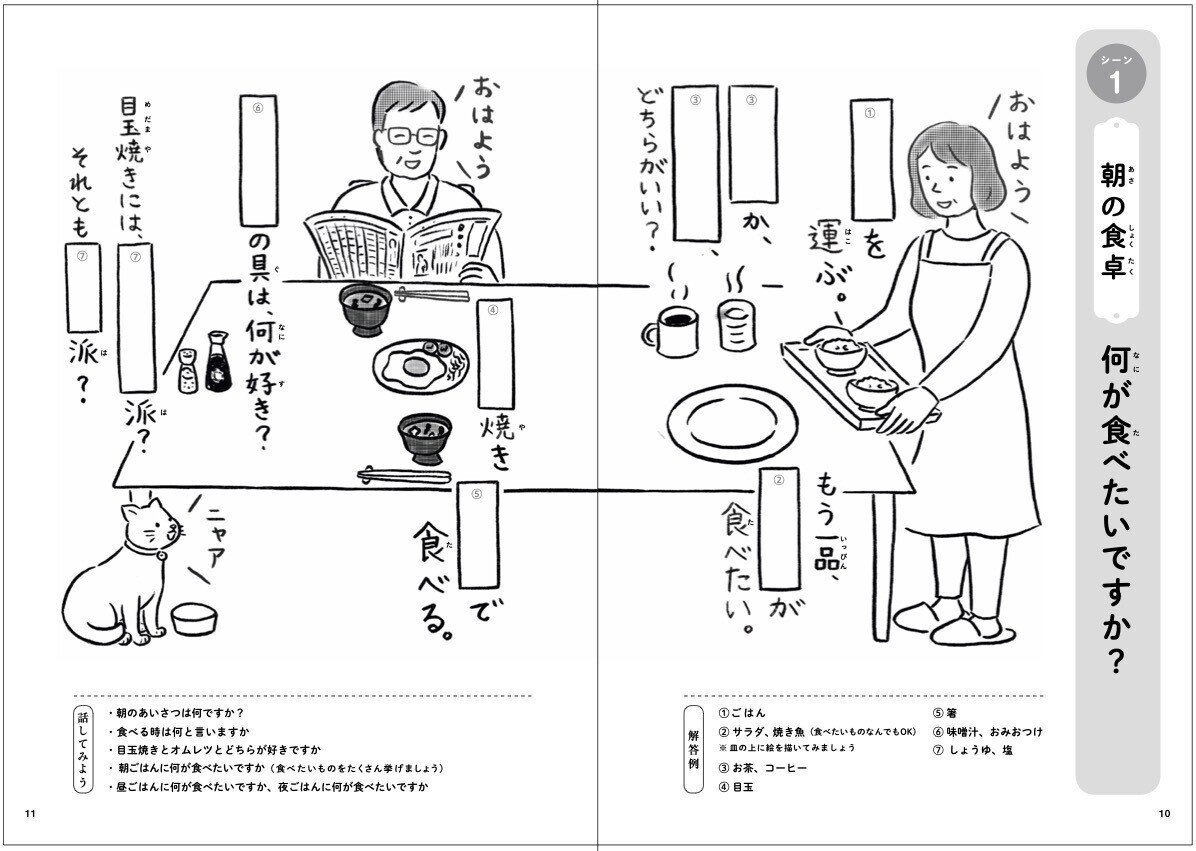

4ページ(2見開き)で1つのテーマになっています。

最初の見開きは、絵を見ながら、聴く、話すページ。おしゃべりしながら、色を塗ったり、文字を書き込んだり、絵を描き足したりします。次の見開きは、読む、書くページ。読むページは音読したり、文字を写し書きしたり、書くページは絵を描いたり、新聞やチラシを切り抜いて貼り付けたりします。何しろノートですから、どんどん自由に使ってほしいのです。何度も書いたり消したり貼ったり剥がしたりできるように、画用紙のような厚手の紙でできています。

「失語症というのは介護福祉の盲点なんですよ」とおっしゃったお医者さんがいましたが、体は動くのに言葉が出なかったり、人の話が理解できなかったり、文字が書けなかったりする失語症は、なかなか周囲から理解されません。他の後遺症に比べ重篤ではない扱いなのでしょうか、症状が人それぞれあまりに違いすぎるからでしょうか、サポート体制やリハビリケアも圧倒的に遅れています。

実は私の父も脳梗塞で失語症を患いました。最初はまるで話せず、でもそれより驚いたのは、私の名前を「く、に、こ」と発話しながら、書いてもらうと「ス」とか「た」とかまったく別の文字を書くこと。そんなふうに平仮名、カタカナは書けないのに、難しい漢字は書けるし意味もわかるのです。お医者さんから「小学生の国語ドリルをやるといいよ」と勧められ、ドリルのイラストを見ながら、「さる」「ぬま」「かき」と平仮名を練習する父を見て違和感を持ったのが、この本をつくるきっかけになりました。

失語症になると言葉の「音」と「文字」と「意味」のつながりが混乱します。混乱具合は人によって違って、相手の言っていることが音としては聞こえても意味がわからなかったり、「テレビ」を「メガネ」と言ったり、発話がまるで困難な人もぺらぺら流暢に関係ないことを話す人もいます。でも、多くの人に共通しているのが、頭の中には言葉も意味も残っているということです。思考、判断力もきちんとあります。それなのに適切な言葉が選べない苛立ちやもどかしさ(新しく言葉を覚える子供とは違うところです)。言葉の通じない外国にひとり放り出された感じでしょうか。

混乱している言葉のつながりを、ひとつひとつつなげていくのに効果的なのは、言葉と言葉を関連づけて思い出すことです。

語学学習でもコロケーションといって言葉のつながりで覚えたりします。またひとつのシーンで次々に発想を飛ばしていくことも言葉がつながるポイントです。あと何より大切なのが、焦らないこと。自分を責めたり、落胆するのがよくない。楽しい、うれしい、美味しい、懐かしい、大好き、○○したい…、そんな感情の積み重ねが言葉をつなげる効果を上げます。このノートでは、そういった工夫が随所に凝らされています。

目次を見てください。多くの人が身近にある10のシーンで構成されています。シーン1の「朝の食卓」で、「これは何ですか」と聞いた時に「目玉焼き」でも「卵料理」でも「サニーサイドアップ」でも正解ですよね。そこから「目玉焼きとオムレツどっちが好き?」「私はソースをかけるよ」「アボガドじゃなくてアボカドなんだって」「クロワッサンの美味しい店があってね」と話を広げていきます。そして、どんどん手を動かして、字でも絵でも書き込みます。「テーブルクロスをかけよう」とノートの中に好きなものを増やしていきます。

本誌には書いてありませんが、文字を書き込むブランクは名詞から動詞、形容詞へ、単語から文へと進んでいきます。視点も食卓の上から、家の中、家の外へ、現在から過去や未来へと広がっていきます。ひとつのシーンを1週間ぐらいかけて少しずつ進めるのがいいと思います。数ヶ月経ったら、以前やったページに戻ってみてください。言葉が戻ってきていることが自信になり、失語症もまだまだ良くなります。

話が弾むヒントがたくさん描かれている温かいタッチのイラストは田中未樹さん、読みやすいストレスのないデザインは苺デザインの那須彩子さん、お二人とチームを組んで意見を交わしながら進めてきました。言語聴覚士のかたがたにもシーン選びから実に細かいところまで数々のアドバイスをいただき何度も軌道修正を繰り返してきたので、ひとつの完成形ができたと自負しています(みなさま、本当にありがとうございました)。

父が失語症になった時にこんなノートがあったらどんなに良かったか!と思いますが、私が失語症関連の本や資料を読み、言語聴覚士のかたに意見をいただき試行錯誤している3年弱の間に、父の失語症はすっかり良くなりました。初めて会う人は失語症だとわからないぐらいです。読み書きは元通りできるようになり、毎日、新聞を読み日記をつけています。担当のお医者さんも驚いているのですが、父と練習してきたことは、この本のコンセプトとまったく同じです。

失語症が良くなっていく、この喜びを全国の失語症のかた、おひとり、おひとりにもれなく届けたい。そんな思いでいっぱいなのですが、こういった書籍は見つけてもらうのが相当に難しいです。失語症のドリルを探そうと書店やamazonを覗いてくれればいいのですが、多くの失語症のかたやご家族は慣れない体験でいっぱいいっぱい、本を探すどころじゃないですよね。

お医者さんや言語聴覚士のかたが「いいノートがありますよ」と勧めてくれればいいのですが、そういった医療従事者に知ってもらうルートもありません。もし失語症にかかわる仕事をなさっているかたがいらしたら、下記のホームページのフォームから、ご一報ください。見本誌が必要であればお送りします。

ホームページ

コトコ 失語症からの言葉ノート

このnoteを読んだかたが、失語症という言葉を頭にとめ、いつか誰か知り合いが失語症になった時に、『失語症からの言葉ノート』の存在を真っ先に思い出してもらえたら、それこそとてもうれしいです。

追記:

お近くの書店で書名を伝え注文していただければ取り寄せ可能です。

Amazonなどのオンライン書店でも購入できます。

コトコのホームページからも直接購入できます(送料無料です)。

版元ドットコムに情報がまとまっています。オンライン各書店に飛べます。

「ためし読み」で全ページ公開していますので内容をじっくりご確認ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?