ロマンティックMMT−25: マルクス-MMT⑦ 経済学批判2020への序説(3/n マルクスの弁証法=パスカルの怒り)

① 簡単!表券主義

② アンケート「資本主義って何ですか?」

③資本主義って何だろう

④資本論は救いの書?

⑤経済学批判2020への序説(1/n)

⑥経済学批判2020への序説(2/n ロマン主義の継承者)

新説?!マルクス=ゲーテ=パスカル

今回書きたいことは、マルクスやMMTによる哲学批判および経済学批判は、ゲーテによるニュートン批判やパスカルのデカルト批判と同じもの!という話になります。

これはとても重要なことなはずです。でも気がついている人はいたのですかね??

どうも「合理主義批判」というと「ああ情緒的な環境問題ね?」と思い込む人がほとんどのように思います。それはそうなのですが、それだけではありません!!経済学やニュートンやデカルトが「科学になっていない」という重要な論理的な主張があるのです。

つまり経済学は科学ではない!まるで役に立たないのに権力に寄り添ってるだけじゃん!という批判なんですね。

これ、もっと言えば神を前提にする教会の説明に反対して地動説を唱えたガリレオ・ガリレイ、粒子説のジョルダーノ・ブルーノ、免罪符に反対したマルチン・ルターらに連なる「反権威的な知的態度」の系譜だとも言えるでしょう。教会の権威が失われたあとも、人びとの根拠のない思い込みは残ったし、別の新しい思い込みが人びとを支配し続けたりしています。

たとえば「財政支出には国債が必要だ」というのもその一つ。それが権力を利するのです。

現代の思い込みは「事後的な説明で良しとする合理主義」です。その最初の批判者は、合理主義の父とされるデカルトを批判したパスカルだったのではないでしょうか。

パスカルの合理主義批判

パスカル(1623 - 1662)は「人間は考える葦である」という言葉や物理の「パスカルの原理」などで有名です。

「パンセ」はそのパスカルの書き残したメモを集めた遺稿集だそうですが、その中にこんな言葉があります。

Descartes inutile et incertain.

デカルトは役に立たなくて不確実

Je ne puis pardoner a Descartes.

わたしはデカルトを許せない

どうですか?

わたくし nyun の経済学批判とそっくり\(^o^)/

しかしデカルト(1596 - 1650)だって物理の「慣性の法則」を発見したと言われているし「正しい」のですよね。それではいったいパスカルの批判のポイントはどこに?

計算機械の作成者

その答えは長くなるので本エントリで本格的な説明はしません。が、ひとことで言えば「論理による予測」の問題です。パスカルは計算機械を自力で作った人でした。それが寿命を縮めたとも言われています。

次回のエントリではパスカルと同じように計算機械を自作したライプニッツ(1646-1716)を取り上げるつもりですが、ライプニッツはノヴァーリスに大きな影響を与えた数学者。

理論というものは「予測の役に立つかどうか」が大事です。それができない理論は物語と変わらない。そう捉えるとマルクスとの関連がわかってくるのではないでしょうか。いつもの引用ですが、、、

哲学者たちは世界をあれこれと解釈してきたにすぎない。 重要なのはしかし、世界を変えることなのだ。(ドイツ・イデオロギー)

ゲーテのニュートン批判「色彩論」

パスカルと似た話で、大詩人ゲーテ(1749 - 1832)が大著「色彩論」でニュートン批判をしているのです。ゲーテもまたノヴァーリスらが絶賛した一人。

岩波書店による紹介を見て下さい。

ゲーテは芸術家として,当時圧倒的権威をもっていたニュートンの分光理論に承服できず,この大自然科学者に立ち向うため異常な努力を傾倒して彼自身の理論をつくりあげた.その裏づけのために厖大な資料から,この色彩の解釈に関する3000年の歴史を記述したものが本書である.科学史上特異な存在価値をもつもの.

ほらほら。これもマルクスの経済学批判、哲学批判と同じ姿勢ですよね。問題意識がほぼ同じ。

ニュートンによれば太陽光をプリズムで分光すると七色に分かれるわけですが、それに対して「それがどうしたの?」という話です。ニュートンの理論には観察者である人間が欠けています。

そもそも、もし人間がいなかったら色彩って何?

その理論、意味あるの?

資本論も同じです。経済学は事後的に数字を分析してみせますが「労働者は満足な賃労働をしている」という前提を置いていいならば、観測者は事後的にめいめい勝手な話ができるのです。

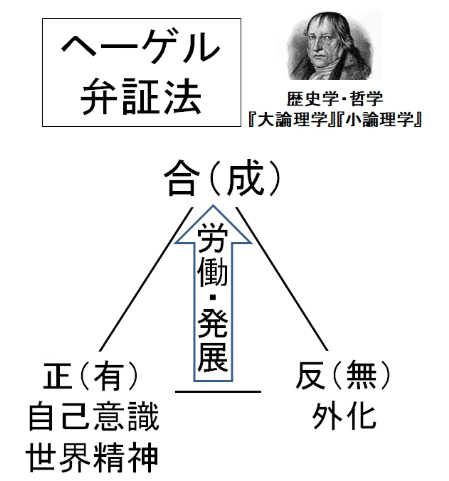

ヘーゲルの転倒の発見

マルクスがヘーゲル哲学の転倒を発見した話は前々回にもしましたね。

そこでは歴史に対する視点の取り方という語り方をしましたがが、今回は弁証法に注目します。

ヘーゲルの弁証法をものすごくざっくり書くと。。。

歴史は確かにこのように発展している!

でも、それがわかっても役に立たない!

哲学者たちは世界をあれこれと解釈してきたにすぎない。 重要なのはしかし、世界を変えることなのだ。(ドイツ・イデオロギー)

マルクスが気付いたのは、それまでの哲学の問題は「議論の『出発点』を正とか有にしていたことだよ!」というところ。

話の出発点を「いま生きる人の不幸」にしなければだめじゃん!ということなんですね。

これに気づくと「経済学もまるで同じだ!」ということがわかります。

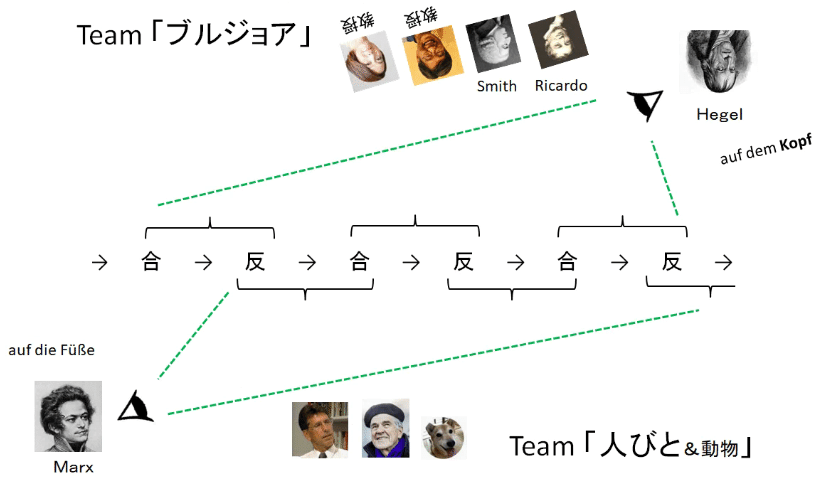

経済学の隠れた意図

前々回の最後にはこの図を提示しました。

今回は、これをもう少し詳しく考えます。

そのためにこんな図を作ってみました。

図の中央の『思考の起点』がどこにあるかの違いです。この違いによってすべてが逆になるのです。

経済学者は「観念で想定した〇〇」を起点に「その原因」を考えます。そんな話は無限に創作できてしまう。怖ろしいことに、そうすると出てくる政策手段が必ず真逆のものになるんです。

何でも良いのですが、たとえば「健全財政」というものを頭の中で考えると下図のようになってしまいます。

わかるでしょうか。

現実の問題である労働者の困窮を解決するために、間接的な処方箋によって「観念上のトリクルダウン」を意図しても、それは「直接の処方箋でない」ゆえに、必ず逆効果になるのです。手段の目的化が必ず起こるからです。

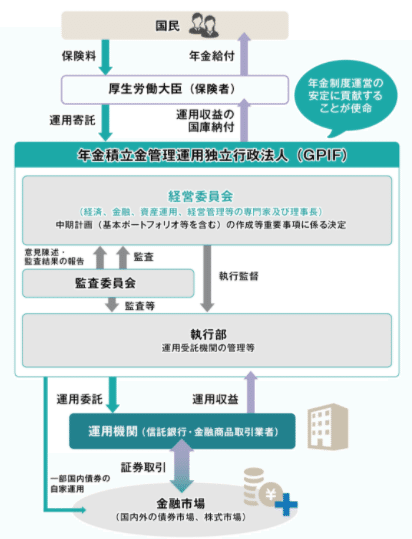

日本の社会保障制度もそうですが、年金で考えてみましょう。

年金制度における手段の目的化

年金制度のそもそもの根源的な目的、それは引退者の生活ですよね。

しかし。

社会が引退者の生活を支えようとするならば、思い立ったその日から引退者の生活を支えるしかないんです。明日から、来月から、来年からとしていたら、いつまでたっても目的が実現するはずがないのです。

わたしたちの社会に公的年金、公的社会保険があるという、そのことによって確実に将来は逆にどんどん苦しくなるんです。

かつて年金が官僚の天下り組織になったことを批判されたことがあります。それによって年金の組織再編が起こりました。「消えた年金問題」もありました。

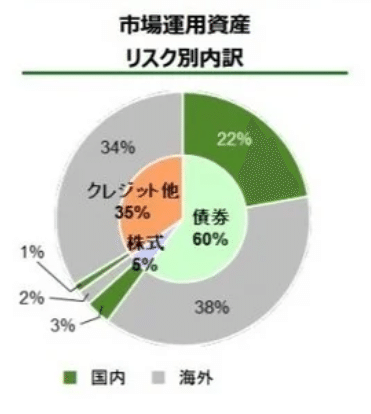

その結果、現在はGPIFというところが「運用してくれているという事に」なっています。

繰り返します。

社会が引退者の生活を支えようとするならば、思い立ったその日から引退者の生活を支えるしかないんです。明日から、来月から、来年からとしていたら、いつまでたっても目的が実現するはずがないのです。

GPIFは現在株を85兆円!!!買っています。

結局の所、概念の中で「集められたことになっている」保険料で良い思いをするのが官僚から企業経営者に変わっただけ。

この現状を、おかしいと思いませんか?

年金制度の、そもそもの根源的な目的、それは引退者の生活です。85兆円なんて、わざわざ集めないで、始めから直接そっちに使えばいいんです!

間接的な処方箋によって「観念上のトリクルダウン」を意図しても、それは「直接の処方箋でない」ゆえに、必ず逆効果になります。手段の目的化が起こるからです。

これは消費税の存在そのものとも同じ話なんです。わたしたちが負担していることになっている消費税って、たんに、金持ちに吸い取られているだけなんですよ。

さらに似たような構図は公的とされる金融機関の存在そのものにも言えます。

皆さんは日本に農林中央金庫という、巨大ヘッジファンドがあるのをご存知でしょうか。

金融機関の融資も同じ構図(まあ、詐欺)

https://www.nochubank.or.jp/faq/

農林中央金庫は、JA(農協)、JF(漁協)、JForest(森組)などの農林水産業者の協同組織により設立された金融機関です。「農林中央金庫法」を根拠法とする民間金融機関として、会員のみなさまへの金融サービスの提供を通じ、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資するという重要な社会的役割を担っています。

そもそも農林中金は、農業・漁業・林業という一次産業の発展のためにあるわけです。

この農林中金が危ない投資をしているという話がちらほら聞こえるようになりました。オリーブの木の黒川さんも動画で指摘されていました。

そうした指摘はもっともなのですが、ここで指摘したいのはもっと根本的な問題です。

くり返しますが、

そもそも農林中金は、農業・漁業・林業という一次産業の発展のためにあるわけです。

であるならば、そもそも、一次産業に対しての資金供給がリターンを要求する「融資」や「投資」である必要があるのでしょうか?

労働者の仕事に対して、政府が直接所得を支給すれば良いのでは?

つまり。

ここでも「手段の目的化」が起こっているわけです。

本当の目的は一次産業の人びとの生活を守り、その労働力によって産業を発展させることにあるはずです。それなのに政府が「直接の所得保証はぜったいしない」という選択をしていることによって、農林中金は巨大になり、海外の金持ち投資家に膨大なカネを流しているわけですね。

これが「手段の目的化」でなくて何でしょうか?

農林中金が海外の株式や債権に投資をしているということは、巨視的に見れば、日本の第一次産業の労働者が支払う金利が海外の金融資本に流出しているということです。

政府が出せるカネを出していないばかりに。

まとめると、

そもそも年金も金融機関も「今の人びとのための財政支出」をしさえすれば、ほとんど問題はないのです。

幸福は思い立ったその日に追求するしかありません。明日から、来月から、来年からとしていたら、いつまでたっても幸福という目的は実現するはずはありません。さもなくば必ず「手段の目的化」が起こります。

頭の中の概念に支配されて、今を犠牲にする日本社会

そうした、たんに誰かが頭の中で考えた「将来の幸福」という観念にすっかり支配され、今の幸福を犠牲にしている倒錯した社会が今の日本といえるでしょう。

その「観念だけの夢」を書くのが経済学のお仕事になり。

こんなの、全部嘘なんですよ\(^o^)/

実際はこうなのに。↓

わかるでしょうか。

夢を見せる学問と、金融資本の利害が一致していることがわかるでしょうか。スウェーデン国立銀行がノーベル財団に働きかけて「ノーベル経済学賞」を設立したことには大きな動機があるのです。

経済学者は資本からの利益で生きている。

MMTやマルクス、パスカルやゲーテが言っている「何でも言えてしまう事後の理論」の問題は、このようにまさに日本で進行中。

論理で考えればいいのです。気づきましょう。

事後の理論でなく、事前の論理!

MMTやマルクス、パスカルやゲーテは常に「現在ただいま生きている人びと」の問題を見ようとします。今とは別の、新しい世界はこの視点を取らない限り決して見ることはできないはずです。経済学「が」間違いなのです。

そして、さらに、もっと恐ろしことがあります。

経済学によって「幻想」に浸るということは、実は本当の危機が見えないということでもあります。マルクスの資本論第一部とは、まともに考えたら大洪水が来るよ!という物語でもあるのです。そしてその構造は今もまったく変わっていない。

論理的な視点で「見えてしまう」大洪水

資本論第一部は図のような話です。

経済学者は権力やカネのことしか考えないので、大洪水が現実に迫っていることが見えません。好きなことしか考えないから。

マルクスには世界大戦が見えていたと思います。そしてそれは現実化しました。

論理的に考えれば、世界も日本ももうヤバい。経済学者を信用するのはやめたほうが良いと思いますよ。。。

実はここで大事なのは最初の直観です。

「だけど何か違う」感を覚える人たち

社会が幻想の下に動いていると、そのまま全員で大洪水に突入することになりますが、最初にまず、そこに違和感を感じる人が出始めるものです。

社会にとって良いはずの制度が、実は悪い方に働いているのでは?

この疑問を鋭敏に感じるのは、社会の中心にいる人よりも社会の周縁にいる人、あるいは社会に溶け込まない人たちです。そういう人にとっては一切の制度が儀礼や演劇に見える。

ノヴァーリスとマルクスはそういう子供だったはず。

ところで実は最近もうひとり似ている人を見つけたのでここで紹介いたします。Tさん(27歳)の手記を読んだのです。

三人の共通点を見てみましょう。

共通点① 幼少時の帰依しない信仰

三人の共通点の一つは、宗教的な環境で幼少時を過ごし、それを醒めた眼で見ているところです。

ノヴァーリスの父親は敬虔派プロテスタントの中でも最も厳格なヘルンフート兄弟派の、ハッキリ言って狂信者でした。ノヴァーリスをそれを醒めた眼で捉えつつ、感情を重視するヘルンフート兄弟派と、意志を強調するハレ派などの思想を自己の中で統合していくことになります。

マルクスはといえば、ユダヤ教の聖職者の家系ながらドイツ社会で生きていくために一家がプロテスタントに改宗したのが六歳のときだったわけです。父と母の改宗のタイミングが異なることからも、家庭の葛藤はかなりのものだったと想像できます。そして前回書いたように、マルクスはノヴァーリスら初期ロマン派の思想を大変な熱意を持って学び、実践していたことがわかっているわけです。

Tさん(27歳)ですが、手記にはこうあります。

もともと僕はクリスチャンだった。だが親がそうだったから洗礼を受けただけで、僕にとってみれば単なる儀式だったにすぎない。子どもの頃から事あるごとに自分の勝手で神様に祈ったりしたけれど、その願いは届いているのかいないのか。悪事をしては、あの鋭い母にかかるとすべてお見通しで、ベッドの中で何度「クソ神様!」と呟いたことか。そのうち、大きくなると、「神様がいるのなら、なんでこんなひどい世の中なのか? 本当は神様なんていないのでは?」とむかつくようになっていた。

「単なる儀式だったにすぎない」と、Tさんは宗教を「人間が作ったシステム」と把握しています。

次に第二の共通点ですが、それは何らかの形で異文化を知っていること。

共通点② 異文化を想像する力、または体験

17、18歳のノヴァーリス書いた一頁に満たない「Von der Begeisterung」という断章があります。タイトルの意味は「それまで感じていなかったこと、知らなかったことを感じたり知るようになるということについて」というニュアンスでしょうか。「霊感について」と訳す人もいますが、言葉を持つ前の未開人がどのように言葉を獲得するのか?という議論。

少し引用します。

樫の木の梢を通して渡ってゆく原初の風、原初の微風が、未開人の耳に達したとき、それは若くて汚れを知らない、外界の印象のすべてを素直に受け入れていた未開人の胸の内に、力強い根源的なるものが存在する、という想いを呼び起こした。それはまるで霊感のようなものであり、未開人は、言葉こそ知らなかったけれども、自己の内に満ち溢れる感情を、その霊感におい

て解き放ち、周囲の無生物とも感情を分け合うことができたのだった。そのとき未開人は言葉もなく、思わず跪いたに違いない。押し黙って感動している彼の姿からは、彼の心の内に様々な感情が次々と込み上げてきていたであろうことが窺われたのである。

次第に言葉が形成され始め、自然の奏でる音楽の中で、もはや吃りながらの自然の音声だけでなく、人類の若々しい息吹をいっぱいに感じながら、奔流のごとく感情を吐露したとき、そしてしかも、言葉の響きも声も、すべてが感情そのものであり、未だ抽象概念や経験によって繊細にはなってはいなかった頃に、詩が生まれたのだった。詩はこの上もなく気高く力強い感情と情熱の、愛らしい娘であった。確かに、詩は様々な地方、時代、性格によって多様な変化を見せるが、しかしその根源的な意味での産みの母である、あの高貴なる霊感を強く魔術的に人間に働きかけてくる、という点で必然であった。しかしこのことは実際には、人類、言語、詩歌そして霊感の祖国である東方の国々に関してのみ当て嵌まることなのである。すべては人類の種族そのものと同様に、東方の国から他の地域へと移植されていったのである。

次にマルクスですが、十代のマルクスの「未開人の花嫁の歌」という詩から一部を引用。

あたしに、あの男に寄り添い

あの男の奴隷になれと言うのですね。

あの男に、あの粗暴な男に服せというのですね。

あたしを犠牲にささげようというのですね!

鹿だって、自由に

藪や山や谷を走り抜け、

鳥だって、自由に

明るい光のなかを飛んで行けます。

人びとが野獣を殺すとき、

その獣は瀕死の状態で、なお逆立ちます、

人びとが養う馬ども、

その馬どもも軛の下で立ちあがります。

資本という「システム」に収奪される奴隷の命、というモチーフは、このようにこの頃からちゃんとあったことがわかります。(もう一つ注目すべきは、殺される側の野獣や馬が逆襲するという事態は資本論第一部の筋書きと同じ!)

Tさんも似ています。

Tさんはかなり若いうちに、同世代の若者がめったにできない異文化体験をされています。

『神との対話』を読みはじめたのは、『世界ウルルン滞在記』の仕事で、パプアニューギニアのイリアンジャヤへ向かう途中だった。七回も飛行機を乗り換え、最後はドラム缶と一緒に貨物用のプロペラ機で運ばれ、たどり着いたのは、「秘境」と呼ばれる地だった。

イリアンジャヤに着き、ある部族と生活を共にした。日本とはまるっきりの別世界だ。食べものも違う。生活もまるで違う。十六くらいの健康な娘が子どもを産み、しつけや教育は酋長がする。日本なら高齢者は、社会的には片隅に追いやられることが多い。だが、ここには経験を積んだ人だからこそ、必要とされるぴったりの任務があり尊敬されている。

「若い者が子どもを産み、五十歳以上の成熟した大人がその子を育てればいいと『神との対話』に書いてあったのは、目の前のこれじゃないのか?」

本に書いてあったことを、この辺境の地で自分自身の目でしっかりと確かめたのだ。

もうおわかりですね。この文は山本太郎さんが書いた「神との対話」という本のあとがきでした\(^o^)/

その全文を引用している方がいらしたのでリンク。

(いろいろ調べると、実はどうやらこの本の著者のウォルシュという人の考え方はマルクスやノヴァーリスとかなり近いです。そのうち書きます。)

共通点③ ポエジー

論理の最初に必要なのは一言で言えば「詩」。ここが一番大切かもしれません。。

27歳 山本太郎

神が自分と同じようなものとして人間をつくったのなら、自分たちの力で世界は変えられるんじゃないかと思う。

28歳 カール・マルクス

哲学者たちは世界をあれこれと解釈してきたにすぎない。 重要なのはしかし、世界を変えることなのだ。

(亡くなった28歳よりは前)ノヴァーリス

太古についての想念は、われわれを死と消滅へと引き寄せる。

未来についての想念は、われわれを生と体現、同化的な発現へと駆り立てる。それゆえ、すべての追憶は悲しく、すべての予感は等しい。追憶は盛んすぎる生気を抑制し、予感は弱すぎる生命を昂揚させる。

こうした予感の次に大事なのが論理です。惜しいことに、山本さんには論理が欠けている。

そこで次回はライプニッツ、そして論理の話を…

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?