ロマンティックMMT−24: マルクス-MMT⑥ 経済学批判2020への序説(2/n ロマン主義の継承者)

マルクス-MMTの六回目、バックナンバーはこちら。

① 簡単!表券主義

② アンケート「資本主義って何ですか?」

③資本主義って何だろう

④資本論は救いの書?

⑤経済学批判2020への序説(1/n)

こんにちは。

本シリーズは前回の経済学批判2020への序説(1/n)から、いよいよ本格的な議論に入っているつもりです。

次回くらいがヤマなので楽しくお付き合いいただけば。

この序説ではミッチェルが教えてくれた、MMTの思想はマルクスにこそその一番の源流を求めることができるということを説明したいのです。その過程でマルクスの誤解も一気に解いてしまおうと\(^o^)/

なにしろマルクスーMMTの論理は、当時から現在に続く主流経済学の論理のちょうど逆になっています。前回予告したのは、その理解のためのキーワードとして「順番」「本質」「発展」の三つでどうかと。これがじぶんの提案になります。

マルクスの偉大な先人

MMTがマルクスの思想の「発展」だとすれば、マルクスの思想のそのまた源流は?

「発展」の源流を辿る作業は「本質」を問うこと。

神を必要としないこの思想の源流はと考えると、ある一人の偉大な人物にたどり着けると思うのです。話をそこから始めましょう。

”宗教はアヘン”という名セリフ

宗教は民衆のアヘンである

この言葉は「マルクスの言葉」としてとても有名です。「ヘーゲル法哲学批判」の一節です。

ちょっと検索すると、日本共産党がそう言っています。

この手のことでは博識で知られるらしい佐藤優さんも「マルクスが宗教を「民衆のアヘン」と批判したことは何となく知られているが、それがどの著作であるかということを知っている人はほとんどいない。」と解説されています。

面白いので佐藤さんの文章を引用します。

ソ連が崩壊してから25年になるが、共産主義理論の創始者であるマルクスの名前は今でも有名だ。もっとも主著『資本論』をはじめ、マルクスの著書は知られていても、実際に読んだ人は少ない。

マルクスが宗教を「民衆のアヘン」と批判したことは何となく知られているが、それがどの著作であるかということを知っている人はほとんどいない。

まあ、そうでしょうね。

宗教のリスクを知るために25歳の若きマルクスが「民衆のアヘン」と書いた『ヘーゲル法哲学批判』について、検討してみよう。

「宗教のリスクを知るために」と言われると「???」と思いますが、それはともかく、佐藤さんは以下のようにマルクスの『ヘーゲル法哲学批判』を引用します。

重要なところを二箇所を太字にして、①と②の番号を入れますね。

マルクスは、

〈反宗教的批判の根本は、人間が宗教をつくるのであって、宗教が人間をつくるのではない(①)、ということである。

たしかに宗教は、人間が人間らしい生き方をまだしていないか、もうできなくなっている場合の、自己意識であり自己感情である。けれども人間というものは、けっしてこの世界の外にうずくまっている抽象的存在ではない。

人間、それはつまり人間の世界のことであり、国家であり社会のことである。この国家、この社会が、宗教という倒錯した世界意識をうみだすのは、この国家、この社会が倒錯した世界であるためである(②)〉

と指摘する。

まず太字の①、「人間が宗教をつくるのであって、宗教が人間をつくるのではない」ですが、「単語の入れ替え」という形式に注目して下さい。これはマルクスの常套手段で、これが論理にとってとても大事なことになります。

次に太字の②、「倒錯した世界意識をうみだすのは、この国家、この社会が倒錯した世界であるためである」。

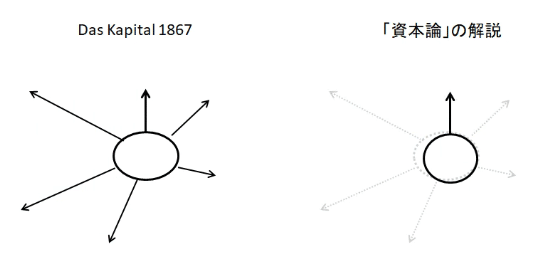

倒錯した世界認識。これは今で言えば、前回のこの図の事態です。

この社会が倒錯しているから、世界意識、経済学者も倒錯しているわけですね。

ここで重大な問題は、いったいどうやったら人間はこのような自分自身の倒錯を発見できるのか?ということなんです。

人類の知が自動的に進歩するなら苦労はありません。それはわたしたち一人ひとりも同様で、何らかの枠組みに囚われている思考をどのように拡張できるのか?(そして、その拡張は正しいのか?)という問題意識があるわけです。

ちょうど「コロンブスの卵」の話が参考になるでしょう。

コロンブスの卵は「言われる」とわかる

人は「卵を立ててごらん」と言われると、なぜか「割るのは反則」と思ってしまいます。

答えを「言われる」。すると、全員が気づく。最初の人はどうやったらこれに気づくことができるのでしょうか。

これは発想法に関する問題です。「卵を立てる」という目的が与えられたときにどう考えるかということなんですね。そもそも目的がなければこんなことを考える動機も必要もありません。が、人間の歴史は実際に進歩しているし、そうであれば、それは目的とセットだという話に繋がります。

ノヴァーリス

マルクスに影響を与えた偉大な先人を一人だけ挙げよと言われたら。ホメロス?ヘーゲル?デモクリトス?ルソー?シェークスピア?それともフォイエルバッハ?

それらはみんな一理あります。けれども nyun は、おそらく皆さんがほとんど知らないこの名前を挙げます。

ゲオルク・フィリップ・フリードリヒ・フォン・ハルデンベルク。

神聖ローマ帝国の詩人です。わずか28年の生涯でした。

詩人としての筆名はノヴァーリス。ノヴァーリスとはラテン語で「新開墾地」という意味です。筆名そのものが思考における新天地を開拓しようとする意思を表しているわけです。

未完の小説「ハインリヒ・フォン・オフターディンゲン」から、それがよく表れている部分を引用します。

「すべて、見えるものは見えないものに、聞こえるものは聞こえないものに、感じられるものは感じられないものに付着している。おそらく、考えられるものは考えられないものに付着しているだろう」

マルクスという人は恐るべき博覧強記の教養人だったわけですが、ノヴァーリスもまたそうです。11人の兄弟は、父親によって宗教教育と倫理教育を世間から隔絶された修道院のような環境で知恵と知識を叩き込まれました。

大学で出会ったフリードリッヒ・シュレーゲル、その兄のアウグスト・シュレーゲル、ティークらとともに初期ドイツ・ロマン派を開拓したメンバーの中心的存在でした。

運命の婚約者ゾフィーとの出会いと死。ノヴァーリスはゾフィーの墓の傍らで神秘的な体験をします。nyun が思うに、ゾフィーの死によって自己の思考の中心を失った詩人から、このときいったん言葉が消えたのではないか。そして暗黒から言葉が立ち上がるところを文字通り体験したのではないか。

そのとき言葉がどのような働きをしているか、言葉がどのように思考を制約するかなどをありありと体験できたのでしょう。

ノヴァーリスは「断章」という形式の短文をたくさん残しているので、いくつかご紹介すると…

われわれは無制約的なものを求め、いつもただ制約された事物のみを見出す。

われわれは、けっしてお互いを完全に理解し合うことはないだろう。だが、理解し合うよりはるか以上のことをするであろうし、またそれをなしうる。

公共精神の脱去は死である

ノヴァーリスからマルクスのリレー

じぶんは昨年初めてマルクスの書いたものを読み始めてまもなく、マルクスの思考はノヴァーリスと似ていることに気づいていました。考えてみたらこれは、自分がノヴァーリスのことはとてもよく知っていたからなのですが。

たとえば「コペルニクスの発見」に関するノヴァーリスのちょっと長い断章はこう始まります。

一人の真に偉大な人の同時代人であるのは、なんと願わしいことだろうか?しかし今の教養あるドイツ人の多数はそう思っていない。

これは、偉大な発見をしたゲーテのような人が同時代に存在するにもかかわらず、「教養ある」人々が理解しない様子です。彼らは従来の理論にしがみつき、お互いに安心するのです。

彼らはあまりにも繊細であるがゆえに、すべての偉大なものを否定し、平均化の方式を遵守する。もしコペルニクスの法則が、あれ程に確固たるものでさえなければ、彼らは喜んで、太陽と恒星をふたたび鬼火とみなし、地球を宇宙にしてしまうことであろう。それゆえ、われわれのあいだにいる偉大な人は、卑劣極まりない扱いを受け、もし彼が、平凡な気晴らしを求めている読者の期待を満足させなかったり、彼らをどぎまぎさせたりすると、白い眼でみられるのである。魂の端的な弱さを示す興味あるひとつの兆候が、「ヘルマンとドロテーア」(nyun注:当時は否定的な評判が立ちました。サイコーの恋愛叙事詩だというのに\(^o^)/)に対する一般の評価である。

新しい考えの「理解されなさ」が述べられていますが、これはマルクスのイデオロギー論の原型といえます。(さらにはマルクスが暴いた平均賃金の矛盾が予告されていることに気づきますか?)

こうしたことは、ドイツ語で理解するともっとハッキリするのですが、ノヴァーリスと連結して考えない方が不自然なくらい、似ているのです。

重要な特徴は言語操作と言えるでしょう。主語の「わたし以外」を「あなた」や「わたし」に変えるとどうなるか?

そうすると新しい発見があることがあります。「見えないもの」「感じられないもの」「考えられないもの」を発見するためにはこうした方法がとても有用であることをノヴァーリスはよく知っていました。

大学生マルクスとロマン主義

マルクスがノヴァーリスに強い影響を受けていることは、マルクスの生い立ちと、青年期の文章からいよいよ明瞭になっていくのですが、客観的証拠もあるようです。

これは臼井隆一郎さんの論文「資本と母権 I レビヤタンとネメシス」で知ったことです。マルクスがボン大学からベルリン大学に転籍する際に出された転学証明書に次の記載があるとのこと。

1835 年—36 年の冬学期

一、プッゲ教授の法学総論 — きわめて勤勉かつ熱心に。

二、ベッキング教授の法学提要 — きわめて勤勉かつ熱心に。

三、ヴァルター教授のローマ法史 — 同上。

四、ヴェルカー教授のギリシア・ローマ神話 — すぐれて勤勉かつ熱心に。

五、フォン・シュレーゲル教授のホメロスの諸問題 — 勤勉かつ熱心に。

六、ダルトン教授の近代芸術史 — 勤勉かつ熱心に。

1836 年夏学期

七、ヴァルター教授のドイツ法史 — 勤勉に。

八、フォン・シュレーゲル教授のプロペルティウスの悲歌 — 勤勉かつ熱心に。

九、プッゲ教授の国際法および

十、自然法。八月五日にプッゲ教授が急死したため、証明できなかった。

今年に入ってからこれ知って、じぶんは仰天したのですが!

ボン大学に在籍していた頃はマルクスが詩作に熱中していた時期で、当時の詩を読めば、アテネウムの芸術理論を知っている人なら誰でもそこにノヴァーリスやティークやシュレーゲルの影響があることを感じることができます。感じない人はいません。

ですが、それだけでなく、ノヴァーリスの同人仲間だったアウグスト・フォン・シュレーゲル本人の講義を受けていた?!

なんてうらやましい。。。

話を戻しましょう。冒頭に書いた、佐藤優さんがマルクスの言葉とした「宗教は民衆のアヘンである」。実は宗教をアヘンと初めて書いたのはマルクスではなく、もちろんフォイエルバッハでもありません。おそらくノヴァーリスと思われます。そして少なくともマルクスに関しては、間違いなくノヴァーリスを読んでいるのです。

Ihre sogenannte Religion wirkt blos, wie ein Opiat

彼らのいわゆる宗教は、まるでアヘンのようなものとして機能しています。

この文が含まれる断章は、人々の行動が意味なく宗教に規定されているさまを描写しています。これはまさに、マルクスのドイツ・イデオロギーに現れる思考の原型であり、宗教という概念に飲み込まれる人間と読めば資本論の思考そのものです。

というわけで。

青年期にノヴァーリスの思考を身に着けた人は、生涯それを離れることはまずできません。なぜなら、それは「見えないもの、誤解されているもの、忘れられたもの、言葉の裏にあるもの、要するにすべてを見通したい」という思考の型となり、その人の習慣になるからです。この nyun がそうなのです。

見えたり感じたりした物事が何であれ、その反対側、その本質、その歴史といったものを考えることが習慣になります。

目線と真実

それは、できるだけいろいろな角度から物事を見る。逆からも見る。ひっくり返してみようとすることです。

資本論の読み方にしてもそうでした。資本論を知るためにはあらゆる角度から読まないとだめです。解説だけでは必ず一面的になってしまう。

これは以前出した図。

人は、何らかの新しい別の視点を獲得して初めて別の考え方を理解することができます。

逆に、新しい別の視点を発見できない限り新しい考え方に到達することはできません。

前回のこの話もそうでした。

これが「思考や制度がイデオロギーに縛られる」ということなのです。特徴は、縛られている人は縛られていない人の言っていることが理解できないということと、縛られていない人は両方を理解できるということでしょうか。

さあ、それでは、マルクスがノヴァーリスから受け継いだ「固定観念から脱出するコツ」を見ていきましょう。

記号操作と真実

難しく言うと「抽象と具象の無限の往復運動」なのですが、そのためには「主語を入れ替えてみる」だったり「主語と述語をひっくり返す」という言語の操作は有効です。

コペルニクスの場合ですが、まず、天動説はこういう「文」。

「太陽」は「地球」の周りを回っている

機械的に「太陽」を「地球」を入れ替える操作をします。

「地球」は「太陽」の周りを回っている

観測事実より先に、まず、この概念操作が必ずあるわけです。そのあとでこれを検証することによってどちらの見方が真実か、便利かが判明していくわけですね。それが科学の方法です。

MMTのスローガン「スペンディング・ファースト(財政支出が先)」もまた、硬直した古い人達が「徴税ファースト」になっているのをひっくり返した言明です。

両方を「どちらでも同じ」というのは、意味がありません。たんに「わたしは天動説でがんばります」と言っているのと同じで何の意味のない言語行為じゃん、というわけです。

懐疑と発見、追憶と予感

これは実は科学の話であり、いちばん深いところでは詩の話なのです。

「マルクス読解」にそれを当てはめてみましょう。

図のように、読者はそれぞれ「自分の読解」をするしかありません。同様に科学もいろいろな理論があり、正しい説明、正しい科学理論は無限にあるかもしれません。

問題は、それが役に立つかどうかです。詩人が知りたいのは真実だけですから真実を切り取れないなら意味がありません。世界の具体的なものから、忘れられてるもの、誤解されているものを救い出すのが詩人の仕事だからです。

詩人の本質、人々によって役に立つ抽象(予感)は、具象(追憶)を踏まえることで初めて出てくるものなわけですね。

マルクスの武器はこれです。若い頃の文章ほどそれがくっきり表れます。

「貧困の哲学」と「哲学の貧困」

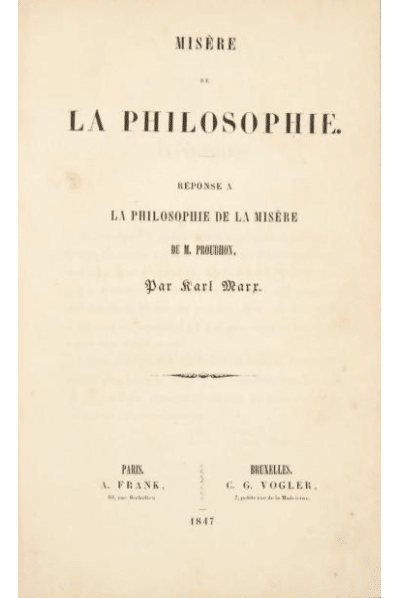

二十九歳のマルクスの初めての単著のタイトルは「哲学の貧困(La misère de la philosophie)」。フランス語で書かれています。

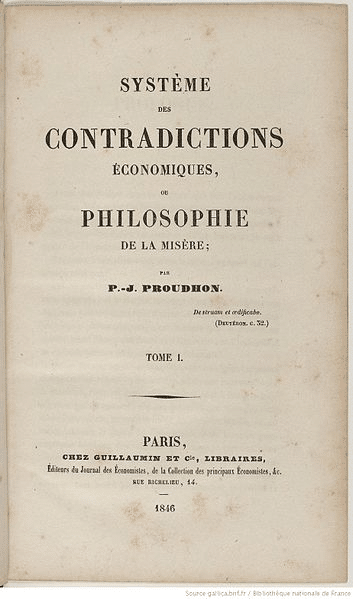

エンゲルスとの共著ということになっている「ドイツ・イデオロギー」はその前年の1846年に完成していたのですが(出版はしていない)、同年、フランスでは三十八歳のピエール・ジョゼフ・プルードンが上下二巻に渡る大著を出版していて、そのタイトルが、Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère。「経済学的矛盾の体系もしくは貧困の哲学」だったのです。こちら↓

マルクスの「哲学の貧困」は、プルードンの「貧困の哲学」の倒錯を指摘する本だということがタイトルでわかります。そして内容もノヴァーリスの論理を受け継ぐ、すばらしいものになっている。

この本、昨年(2019年)的場昭弘 さんによる良い翻訳が出ているので、数カ所引用いたしましょう。

プルードン氏は、ものの順序を入れ替えるのである。生産物の相対的価値を、そこに投下されている労働量によって測ってみよう、そうすると需給は間違いなく一致するという。

生産は消費に一致し、生産物はいつも交換されるだろう。その現在の価格は、その正当な価値を正確に表現するだろう。

(45ページ。太字により強調は nyun)

わかるでしょうか。

生産物の価値なるものを事後的に測定したならば、必ず投下労働量に一致する。プルードンはそう言うけれど、マルクスに言わせれば「そんなの当たり前で言う意味がない」となるわけです。

ここで見落とされているのは「そうではない、別の形による労働投入のあり方」です。労働者は自発的に、自分の喜びのために労働していたのか。それとも、生きるために仕方なくその労働を選択せざるを得なかったのかがわからない。見落とされたものが有るのです。

直後のマルクスの文章は皮肉です。

みんなのように、晴れているので大勢が散歩に出かけるという代わりに、プルードン氏は晴天であることを確かめることが可能になるよう、みんなを散歩に行かせのである。

「生産物の価値を投下労働量によって測る」という行為「労働者がプルードンが計算しやすいように、都合よく自主的に喜んで労働していると見なすのと同じじゃん」とマルクスはいうわけです。

これはプルードンが現実を無視して、空想の話を入れてしまったせいですね。ここで忘れられているのは、個々の労働者の事情です。見落とされているものがあるのです。マルクスの言葉なら具体的なものが、ノヴァーリスの言葉なら追憶が、プルードンには欠けている。

別の箇所。

ものごとは、プルードン氏が考えるのとまったく違って進む。文明が始まるまさにその時、生産は、対立する階層、身分、階級の対立の上で、最終的には蓄積された労働と直接的労働の対立の上で形成される。対立がなければ、進歩もないのである。これこそ文明が現在まで続けてきた法則である。現在まで生産力は、階級対立といったこの対立のおかげで発展してきた。

ここは、プルードンが階級対立を「見落としている」ために、事実を捉えそこなっているという話です。

すべての労働者のすべての需要が充足されてしまったことで、人間は高いレベルの生産物の生産、より複雑な産業生産を行うことができるようになった今、階級対立を無視し、すべての歴史的発展を転覆させるとは驚きだ。

階級対立が無視されてている(見落とされている)のは驚きであると言った後、マルクスはものすごい比喩を使います。

それは、ちょうどローマが、ローマ皇帝のもとでは、人工池でうつぼに餌をやっていたので、ローマのすべての人口に豊富に食事を提供できるものをもっていた、というようなものである。しかし、逆にローマの市民はパンを買うのに必要なものでも不足し、ローマの貴族は奴隷には不足せず、うつぼの飼料として奴隷を与えていたのである。

これ、絵で表すとこういうことですよ!

労働者のすべての需要が充足が事後的に満たされているなどということは、いつの時代もあたりまえのことです。それが定義なのですから。

こうした事後的な統計や分析からでは、市民がパンに日々の困っていることも、奴隷が貴族が食べるうつぼの餌にされていたことはすっかり忘れられていることになってしまう。

これは、いまの日本の労働者が全員そろって貧しくなっていることを経済学者が指摘せず、その理論が失業者を放置しているのと同じ話です。

「哲学の貧困」の二年後の1849年の「賃労働と資本」から。

賃金は、従って、労働者が生産した商品にたいする、労働者自身の分け前ではない。賃金は、資本家が一定量の生産の労働を買うのに用いる、既存の商品の一部分である。

したがって、労働は、その所有者である賃金労働者が資本へ売る一つの商品である。なぜ労働者はそれを売るのか。生きるために、である。(賃労働と資本)

この考えが資本論に結実していきます。資本論に至るまでの発展が、まさにこの方法であることは次回に詳述してみようと思っています。

今回は、ノヴァーリスとマルクスの印象的な言葉たちを引用して余韻を残すことにしましょう。

ノヴァーリスの断章から

単にあれこれの思想を考えるというのではなく、物事をじっくり考えることへの本当の愛着が支配しているところーーそこにはまた進展性がある。この愛着を持たない学者が非常に多い。

抽象の以前はすべてが一、ただし混沌としての一であり、抽象の後にはふたたびすべてが一になる。この合一は独立した自律した存在の自由な結合である。群衆が社会になったのであり、混沌が一つの多様な世界に変じたのである。

マルクスの単語の交換や置き換え

意識が生活を規定するのではなく、生活が意識を規定する。(ドイツ・イデオロギー)

「(唯心論は)人を生かすのは精神であり、肉体はなんの役にも立たない」と説く。もちろん、このような肉体のない精神は、単に妄想のうちに活きているに過ぎないことは明らかだ。(聖家族)

ヘーゲルは現象学の中で、人間を置かなければならないところに自己意識を置いてしまった。そのために、人間的現実の無限の種々相が、ただたんに自己意識のある特定の形式、自己意識の一特定性として現れるに至ってしまった。(聖家族)

哲学がプロレタリアートのうちにその物質的武器を見出すように、プロレタリアートは哲学のうちにその精神的武器を見出す。(ヘーゲル法哲学批判・序説)

社会運動は、政治運動を拒否するなどと考えてはならぬ。同時に、社会運動でもないような政治運動は、断じて存在しない。(哲学の貧困)

動物的なものが人間的なものとなり、人間的なものが動物的なものとなる。(経済学・哲学草稿)

キリスト教はユダヤ教の崇高な思想であり、ユダヤ教はキリスト教の卑俗な適用である(ユダヤ人問題によせて)

おまけとして、資本論の予告

人間は、自分たちが何であるのか、あるいは、自分たちが何であるべきか、について、自分たち自身に関して間違った観念をずっとこれまでこしらえあげてきた。神や、まともな人間について作り上げた自分たちの観念に従って、人間は、自分たちのいろいろの関係を定めてきた。頭の中で作られた怪物は、人間の頭越しに大きくなった。創造者である人間が、自分たちの作ったものの前に屈服した。

われわれは、人間の上にかぶさって人間をいじけさせる、いろんな妄想、観念、教義など、でっち上げられた存在から、人間を解放しようではないか。このような、いろんな思想の支配に反逆しようではないか。(ドイツ・イデオロギー)

われわれの任務は、公然たる敵に対してよりも、みせかけの味方に対して、はるかに仮借ない批判を加えることです。(ゴットフリート・キンケルへの書簡)

経済学は、二つのきわめて違った種類の私有を原理的に混同している。その一方は生産者自身の労働にもとづくものであり、他方は他人の労働の搾取にもとづくものである。後者は、ただ前者の正反対であるばかりでなく、もっぱら前者の墳墓の上で成長するものだということを、経済学は忘れているのである。(これは資本論)

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?