【近現代ギリシャの歴史3】ギリシャ独立戦争

こんにちは、ニコライです。今回は【近現代ギリシャの歴史】第3回目です。

前回の記事はこちらから!

それまで「ローマ人」を名乗っていたギリシャ人たちは、自分たちは古代ギリシャの末裔である「エリネス」である、というアイデンティティに目覚め、オスマン帝国の支配からの脱却を目指すようになります。そして、1821年、ギリシャ人たちはいよいよ武装蜂起を起こし、オスマン帝国との戦争に突入していきます。今回は、1821年から9年間に渡るギリシャ独立戦争について見ていきたいと思います。

1.独立戦争の勃発

独立戦争の狼煙を上げたのは、ギリシャ独立を目指す秘密結社フィリキ・エテリアの総司令官であったアレクサンドロス・イプシランディスです。1821年3月、イプシランディスはわずか4500人の兵を率いて、ロシア領ベッサラビアからプルート川を渡り、オスマン領モルダヴィアへと進軍しました。イプシランディスは檄文を発し、「信仰と祖国のために戦え!」とギリシャ人に決起を呼びかけました。

画像中央。ロシア陸軍の将校で、皇族付武官であったが、その職を辞し、フィリキ・エテリアの総司令官に就任した。

イプシランディスは、自身が軍の副官を務めていたロシアが独立戦争を支援してくれることを期待しました。しかし、ロシア政府はイプシランディスの蜂起を支持するどころか、彼の軍籍を剥奪してしまいました。また、モルダヴィアの現地住民が蜂起へ参加するようなこともなかったため、イプシランディスの軍は同年6月にはオスマン軍によって撃破され、壊滅してしまいます。

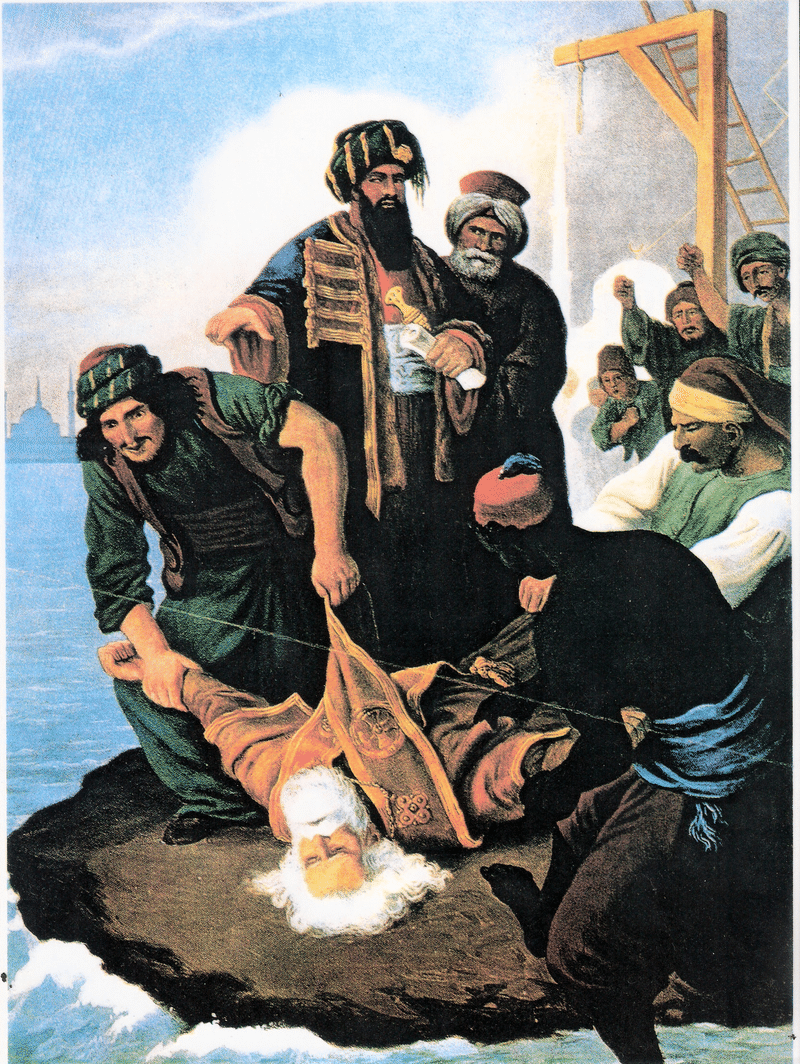

オスマン帝国において正教徒の自治を司っていた正教会のトップ、グリゴリオス5世は、ギリシャ人による反乱が起きると、彼らを「裏切り者」と非難した。しかし、スルタンは配下のギリシャ人に対する監督不行届を理由に、グリゴリオスを絞首刑に処した。

しかし、イプシランディスの蜂起と同時期に、イピロス、マケドニア、テッサリア、中央ギリシャ、そして、ペロポネソスなどのギリシャ各地で、散発的な蜂起が発生していました。中でもペロポネソスの反乱軍は、在地オスマン軍司令官フルシト・パシャが遠征のため不在だったこともあり、オスマン軍をほとんど制圧することに成功し、全反乱軍の中でも中核的存在となっていきました。

1821年3月25日、パトラ府主教ゲルマノスが、ギリシャ人兵士たちとともに戦いの宣誓を行った。このことから、3月25日はギリシャの独立記念日となっている。

2.欧米諸国の反応

独立戦争が勃発すると、当時の欧米からはギリシャ人を支援するために義勇兵が次々と駆け付け、戦争のための資金集めを行うギリシャ委員会が各地で設立されました。欧米の親ギリシャ主義者たちは、ヨーロッパ文明揺籃の地であり、同じキリスト教徒であるギリシャ人を、野蛮なイスラムの支配から解放するという使命を帯び、それを行動に移したのです。特に、1822年にオスマン軍によって行われたキオス島の虐殺をきっかけに、欧米の反イスラム感情が一段と高まりました。

1822年、オスマン軍はキオス島の反乱軍とキリスト教徒住民に対する大規模な虐殺を行った。画像は、フランスのロマン主義画家ドラクロワによるもの。

もうひとつ、欧米人たちを惹きつけた出来事が、バイロン卿の死でした。熱烈な親ギリシャ主義者だったバイロンは私費を投じて軍団を設立し、1924年1月にペロポネソス半島の対岸の町メソロンギに入りました。バイロンはその3か月後に熱病で亡くなり、彼の軍団が軍事的な成果を上げることもありませんでしたが、現在でいうハリウッドスター並の超有名人だったバイロンの死によって、ヨーロッパの親ギリシャ主義はさらに勢いづきました。

彼の最期の言葉は「哀れなギリシャ!」であったという。

しかし、親ギリシャ主義者の盛り上がりと対照的に、欧米各国政府のギリシャへの対応は冷淡なものでした。当時はナポレオン戦争が終結し、フランス革命以前の秩序を復古・維持することが目指されたウィーン体制の時代。当然、東地中海地域を支配するオスマン帝国の国境を維持することも重要視されており、新国家の誕生は許されないものでした。列強諸国は反乱軍を支援しようとはせず、むしろ非難することさえありました。

オーストリアの宰相メッテルニヒは、「ギリシャとは地理的領域を示す用語に過ぎず、政治的に独立した存在にはなりえない」とギリシャの動きに非難を浴びせた。

3.ギリシャ人同士の内戦

ギリシャ独立戦争が長期化した原因は、こうした列強諸国の非協力的態度に加え、ギリシャ人同士の意見の不一致にありました。ヨーロッパの啓蒙思想に慣れ親しんだファナリオテスたちは、ギリシャに欧米流の近代国家を建設することを目指していました。一方、地方名望家であるコジャバシデスやアルマトリやクレフテスといった武装勢力は、自分たちが特権を享受できる国を目指しており、近代的な中央集権国家の理想は相いれませんでした。

イオアニナ(現在の北部ギリシャとアルバニア)のアーヤーン。当時のオスマン帝国には、アーヤーンと呼ばれる、経済力・軍事力を蓄えた地方有力者が台頭していたが、コジャバシデスやアルマトリが理想としたのは彼らのような存在だった。

こうした対立を解消するため、1821年にギリシャ中央暫定政府による第一回国民議会が開催され、翌年には主権在民による憲法が発布されました。しかし、こうした措置はなんの実効性もなく、ギリシャ人同士の相互不信は解決できず、ついに内戦が勃発してしまいました。第一次内戦(1822年)は、軍司令官の地位を剥奪されたテオドロス・コロコトロニスによって、そして、第二次内戦(1824年)は政府内での地位が低下したペロポネソスの名望家によって起こされました。

ギリシャ独立戦争で活躍した代表的なクレフテス。クレフテスは本来ギリシャ人もトルコ人も見境なく襲う匪賊であったが、独立戦争後はトルコ人支配に抵抗するギリシャの民族英雄と見なされるようになる。

当時のギリシャ人たちの大半は近代的な民族感情や愛国心とは無縁であり、条件次第では簡単にオスマン軍に寝返る者さえいました。まとまりを欠き、分裂を繰り返し、あろうことか敵側に寝返りもするギリシャ人に対し、欧米人たちの間には失望が広がっていきました。

4.列強の介入

独立戦争の転機は、1825年に訪れました。スルタン・マフムト2世は、独力でギリシャ反乱軍を鎮圧することが困難であると考え、エジプト総督であったムハンマド・アリーに救援を要請しました。これに応えたムハンマドは、息子イブラヒムに艦隊を率いらせてギリシャに派遣します。エジプト軍の介入によりギリシャ側は劣勢に立たされ、クレタ島、ナヴァリノ、メソロンギ、そしてアテネが次々にオスマン側に再占領されていきました。

エジプト総督にして、オスマン帝国史上最も成功したアーヤーン。オスマン本国に先立ち近代化を成し遂げ、近代エジプトの礎を築いた。

こうして戦争継続が困難となっていき、ギリシャ暫定政府は欧米列強に頼る以外に生き残る道はないと考えるようになっていました。一方、欧米列強のギリシャへの態度にも変化が見られました。戦争が長期化する中で、どこか一国が抜け駆けして介入し、東地中海での利益を独り占めするようになるのではないかと、疑心暗鬼が広まっていったからです。

1825年に亡くなったアレクサンドル1世に代り、皇帝に即位した。ウィーン体制の発起人である前皇帝よりも好戦的で保守的な皇帝の登場は、ロシアが戦争に介入するのではないかという予想を引き起こした。

ロシア、イギリス、そしてフランスの三国は、足並みをそろえることで合意します。1826年のサンクト・ペテルブルク議定書、そして翌27年のロンドン条約により、三国はオスマン帝国宗主権下のギリシャ自治国の建国を原則として、ギリシャ独立戦争へと正式に介入してきます。三国は、もはや1821年以前と同じ体制のままギリシャ人を統治することは不可能であるという結論に達したのです。

イギリスの外相。自由主義の立場から、ウィーン体制からの脱却や、ギリシャ独立戦争への介入が国益にかなると判断し、ロシア、そしてフランスとともに平和条約締結に踏み切る。

5.終戦

列強諸国による和平条約は、当事者であるギリシャ側もオスマン側も全くあずかり知らぬところで締結されたものでした。しかし、万事休すとなっていたギリシャ暫定政府は、1827年9月、列強からの休戦要求を受諾しました。一方、オスマン帝国は、しばらくすれば列強諸国は再び仲間割れするだろうと踏み、休戦要求を拒絶しました。

ギリシャ独立戦争当時のスルタン。列強による休戦要求はこけおどしに過ぎないと高をくくっていた。

しかし、列強の提案は単なる脅しではなく、三国はオスマン帝国に要求を飲ませるために、実力行使に出ます。1827年10月、イギリス艦長コドリントン卿を先頭とする三国の連合艦隊が、オスマン・エジプト軍とナヴァリノ湾で激突しました。結果は連合艦隊の圧勝に終わり、オスマン側は壊滅的な打撃を被りました。

オスマン・エジプト軍は死者8000人以上、艦隊は実質的に全滅したが、列強連合軍は死者176人で一隻も沈没しなかった。

オスマン帝国はその後もギリシャ側への攻撃を続けますが、1828年にロシアが単独で宣戦布告して首都イスタンブルに迫ると、スルタンはようやく譲歩し、1829年のアドリアノープル条約により、オスマン帝国はギリシャの自治国化を受け入れました。これに対し、東地中海へのロシアの影響力が増大することを危惧したイギリスは、ギリシャの完全独立を主張します。ギリシャ人からの反感を買うことを恐れたロシアはこれを飲まざるを得ず、1830年のロンドン議定書により、英・仏・露の三国による保護の下、ギリシャの独立が承認されました。

6.まとめ

9年に渡る戦争の末、ギリシャはようやく独立国としての地位を獲得しました。しかし、それは決してギリシャ人の華々しい勝利の成果ではなく、欧米列強の相互不信の産物だったのです。それどころか、ギリシャ人たちは列強の力なくしてはそれを獲得することさえ困難なほど、お互いを憎しみ合い、対立を繰り返していたのです。そして、こうした大国の介入、そしてギリシャ人同士の分裂と対立は、今回一度きりのことではなく、その後のギリシャの歴史の中で度々繰り返される現象となっていきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

主な参考

◆◆◆◆◆

連載を最初から読みたい方はこちらから

次回

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?