【近現代ギリシャの歴史4】共和政から王政へ

こんにちは、ニコライです。今回は【近現代ギリシャの歴史】第4回目です。

前回の記事はこちらから!

1821年に独立戦争を開始したギリシャ人たちでしたが、ギリシャ人同士の意見の不一致から内戦に陥ってしまい、列強諸国の力を借りてようやく独立にこぎつけることができました。今回は、独立戦争末期に成立した共和政ギリシャ、そして、列強の保護のもとに建国されたギリシャ王国の歩みを見ていきたいと思います。

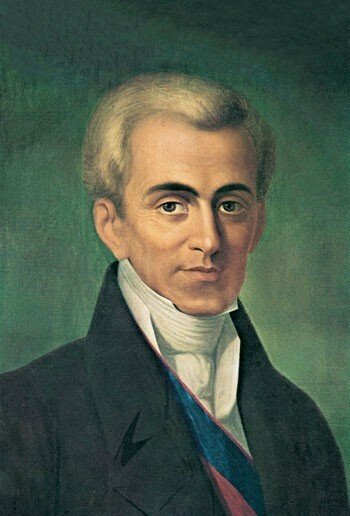

1.初代大統領カポディストリアス

前回の記事でも触れましたが、独立戦争のさなかにおいてもギリシャ人たちは一致団結することはなく、むしろ個人や派閥の利益を優先させて内部分裂状態に陥っていました。しかし、列強の戦争への介入が決定されると、ギリシャ人たちはひとつの政府にまとまり、列強との交渉の窓口を作る必要に迫られました。1827年に召集された第三回国民議会で、列強と対等に渡り合える人物として大統領に選出されたのが、イオアニス・カポディストリアスでした。

カポディストリアスはイオニア諸島コルフ島の出身で、1800年に自治国家であるイオニア七島連邦国がロシアの保護の下で成立すると、そこで国務大臣を務めました。1809年以降はロシアの外交部に勤務し、ナポレオン戦争後のスイスの戦後処理やウィーン会議でロシア代表団の一員を務めるなど、国際政治の表舞台で活躍していました。カポディストリアスは、当時のヨーロッパで唯一名の知れたギリシャ人政治家だったのです。

大陸ギリシャの西に位置するイオニア諸島は、1386年から数百年間ヴェネツィア領であったが、ナポレオン戦争の際にフランス軍に占領され、戦後はオスマン領ロシア保護下で七島連邦国を形成、1815年以降はイギリス領となり、1865年にようやくギリシャへと併合された。

こうした政治的経験もさることながら、カポディストリアスが大統領に選出されたもう一つの理由が、彼が当時のギリシャにおける派閥争いから一線を画していたことです。独立戦争勃発後も、カポディストリアスは戦闘地域には一切立ち入らず、ヨーロッパで資金集めに奔走するなど、独自の支援活動を行っており、特定の個人や派閥とのつながりを持っていませんでした。こうした中立的な態度から列強諸国のみならず、ギリシャ人たちからも大統領にふさわしい人物と見なされたのです。

ギリシャ独立戦争の指導者のひとり。戦争のさなか、「我々が戦いを誓った相手はトルコ人であって、ギリシャ人ではない」と嘆いた。それほどまでに、ギリシャ人同士の対立は酷いものであった。

2.専制的統治と失脚

1828年1月に仮首都ナフプリオンに到着したカポディストリアスは、自身が全権を掌握し、ギリシャ人を指導していく体制を作り上げようとしました。彼は、第三回国民議会で採択された憲法を停止して暫定政府を解散し、それに代わる行政機関としてパンエリニオンと呼ばれる評議会を設立しました。

ペロポネソス東部に位置する港町ナフプリオンは、1822年にギリシャ反乱軍に占領されて以降、暫定政府の仮首都に定められた。ギリシャの首都が現在のアテネに遷都するのは、1834年のことである。

カポディストリアスの取り組んだ課題は、軍制改革、税制の整備、教育システムの構築、経済の立て直しと様々でしたが、その中でも特に速やかに行うべきとされたのが領土の画定でした。当時ギリシャの確固たる領土となっていたのはペロポネソス半島のみであり、カポディストリアスはこれを少しでも大陸側へ拡張しようと、列強諸国と交渉を続けました。しかし、1828年の露土戦争によって領土交渉はしばらくの間延期となりました。

カポディストリアスは独立戦争で活躍したギリシャ人指導者を信用せず、彼らを政権中枢から排除していました。しかし、これによっては旧来の指導層の反発を買い、多くの政敵を作ってしまいました。1831年10月、日曜日の礼拝のために教会に向かっている途中で、カポディストリアスは腹に短剣を刺され、頭をピストルで撃ちぬかれて暗殺されてしまいました。

暗殺された直接の原因は、蜂起を企てたペトロベイス・マヴロミハリスを逮捕したことで、彼の一族から反感を買ったためであった。

3.王政の希求

このように、独立が決まってもギリシャ人たちは近代的なネイションとしては未熟なままであり、民族一体となって国家建設に取り組む段階にいたっていなかったのです。独立戦争の指導者たちも、こうしたギリシャ人の民族的な未熟さは十分自覚しており、彼らはギリシャ人の政治的統一のために、外国から国王をいただく意志を列強諸国に表明していました。

ギリシャ人啓蒙主義者たちが理想としてはアメリカ合衆国の共和政体であったが、彼らは未熟なギリシャ人には王政がふさわしいと考えていた。なお、ギリシャ独立戦争にはジョージ・ワシントンの甥ウィリアムも参戦している。

列強諸国はこの要請を受け入れ、1830年のロンドン議定書ではギリシャに世襲の君主を置くことが定められました。ギリシャの君主は、列強同士の勢力均衡の観点からイギリス、フランス、そしてロシアの王室以外から選ばれることになりました。三国の話し合いで最初に選ばれたのは、サクス・コーブルク家のレオポルドでした。レオポルドはこれに乗り気だったものの、独立ギリシャの領土が狭いことに不満を感じ、結局辞退してしまいます。

後に初代ベルギー王レオポルド1世となる。

フランスの七月革命、そしてベルギー独立革命の勃発による中断をはさみ、2年後の1832年、ようやく新たな君主候補として、熱烈な親ギリシャ主義者であったバイエルン王国のルートヴィッヒの次男オットーに白羽の矢が立てられました。オットーは同年5月のロンドン会議で正式にギリシャ国王として即位し、1833年1月、イギリス艦隊に連れられギリシャに上陸しました。

国王に即位したとき、オトンは若干17歳であった。

4.バイエル人による国家建設

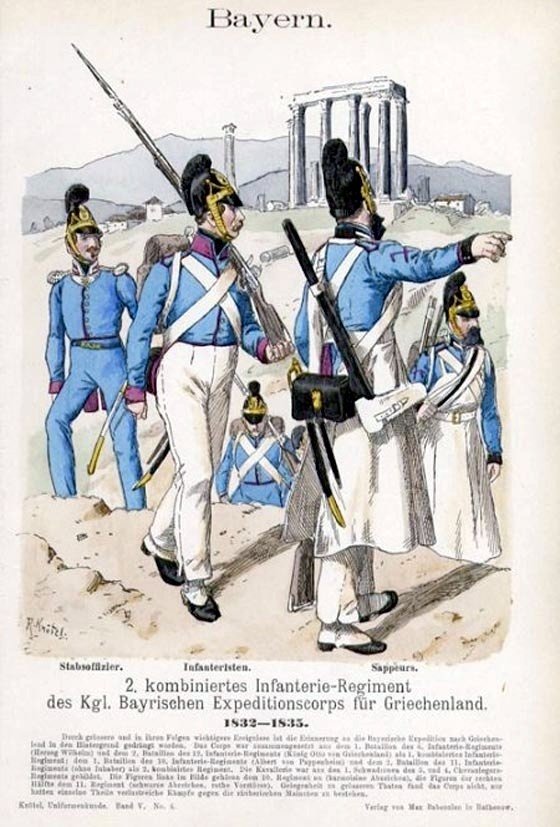

国王オットー(ギリシャ語名:オトン)は、3500人ほどのバイエルン人の臣下を引き連れていました。その中でもアーマンスベルグ伯、法律家マウラー、軍人ハイデックの三人は摂政として、まだ未成年のオットーに代って実際に政治を取り仕切りました。

左からアーマンスベルグ、マウラー、ハイデック

軍事においては、独立戦争を戦った反乱軍を解散させ、新たに近代的な正規軍が創設されました。中央の行政機関には、ヨーロッパから多くの専門家が雇われて中央集権的な国家体制が整えられ、法制面では、マウラーの主導で刑法、民法が制定され、裁判所組織が確立されました。そして、ヨーロッパからの借款の返済、オスマン帝国への賠償金などで膨大な赤字を抱えていた国家財政を立て直すため、合理的な税制改革が目指されました。

創設された正規軍の大多数はオトンとともにギリシャに入ったバイエルン人であり、軍隊の主要な役職もバイエルン人、イギリス人、フラン人が占めた。

しかし、これらの改革は決して順調にはいきませんでした。ギリシャ反乱軍の兵士たちは正規軍に加わることを嫌い、大半がもとの略奪を生業とする匪賊としての生活へと戻っていきました。また、従来の恣意的な徴税システムから利益を得ていたギリシャ人たちは、税制改革に対しても非協力的であり、ギリシャの財政状況は全く改善しませんでした。

1870年、マラソン村に向かっていたイギリス人観光客グループを、クレフテスたちが誘拐して殺害する事件が起き、大きな外交問題となった。こうしたギリシャ人の山賊行為は、19世紀末まで問題になり続けた。

5.クーデターと国王追放

1835年にオトンが成人すると摂政政治は終了し、国王親政が始まりました。ギリシャ人たちはカポディストリアスが停止した憲法を復活させ、立憲君主制に移行することを望んでいました。しかし期待に反し、オトンは権力を手放そうとはせず、専制的な統治を布きました。これに加え、国政がバイエル人閣僚によって取り仕切られ続けたこともあり、ギリシャ人の間ではオトンに対する不満を高まりました。

国王夫妻は即位後も改宗せず、それぞれカトリックとプロテスタントであり続けた。この宗教帰属問題も、正教国王を熱望するギリシャ人の間に反オトン運動を促す結果となった。

こうした不満が爆発したのが、1843年のクーデターでした。ギリシャ人政治家と陸軍将校による反乱を受け、オトンは憲法制定を認めざるを得ず、翌44年、新たな憲法が発布されました。この憲法により、男子普通選挙による二院制の議会が設立され、バイエル人が政治から排除されることになりましたが、相変わらず国王には強い権限が認められました。

1843年クーデターは無血であったことから民衆から広く支持され、「憲法万歳!」が叫ばれたという。ただし、憲法の意味が分かっている人がどれだけいたのか不明。

月日が経つにつれ、憲法を形骸化して専制に固執するオトンに対する不満が再燃しました。1862年、オトンがペロポネソスへ行幸に行っている間に、首都アテネで再びクーデターが起こり、オトンの廃位と新憲法制定・新国王選出が要求されました。ギリシャの保護国である英・仏・露はこの要求を認め、オトンは故国バイエルへ送還されることになりました。

帰国後もギリシャへの想いが忘れられなかったのか、ギリシャの民族衣装であるフスタネラを着用している。

6.まとめ

このように歩みを始めた独立ギリシャでしたが、その近代化を何よりも阻害したのは、やはりギリシャ人のネイションとしての未熟さでした。特に匪賊クレフテスの問題は19世紀末まで残り続け、ヨーロッパ諸国はギリシャを「野蛮な非文明国」と見なすようになりました。明治維新後30年程度で、二度の対外戦争に勝利するほどの近代化を成し遂げた日本とは対照的に、ギリシャの近代化と国民創造は、非常にゆっくりとした速度で進められることになります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

主な参考

◆◆◆◆◆

今回たびたび言及したネイションについては、こちら

連載を最初から読みたい方はこちらから

次回

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?