【ビザンツ帝国の歴史8】軍事貴族と戦う皇帝たち

こんにちは、ニコライです。今回は【ビザンツ帝国の歴史】の第8回目です!この連載もいよいよ折り返し地点まで来ました。

前回の記事では、9世紀半ばから10世紀前半に起こった文芸復興運動である「マケドニア・ルネサンス」についてまとめました。この時期には、軍事や政治を官僚たちに丸投げして学芸にふける文人皇帝が続きましたが、10世紀後半になると、軍務に務める貴族たちが台頭し、その中から自ら軍を率いて戦う軍人皇帝たちが現れました。彼らは積極的な対外戦争によって帝国の支配領域を拡大していき、ビザンツ帝国は東地中海地域の大国として君臨するようになります。今回は、ニケフォロス2世に始まる戦う皇帝たちとその征服戦争について見ていきたいと思います。

1.軍事貴族の台頭

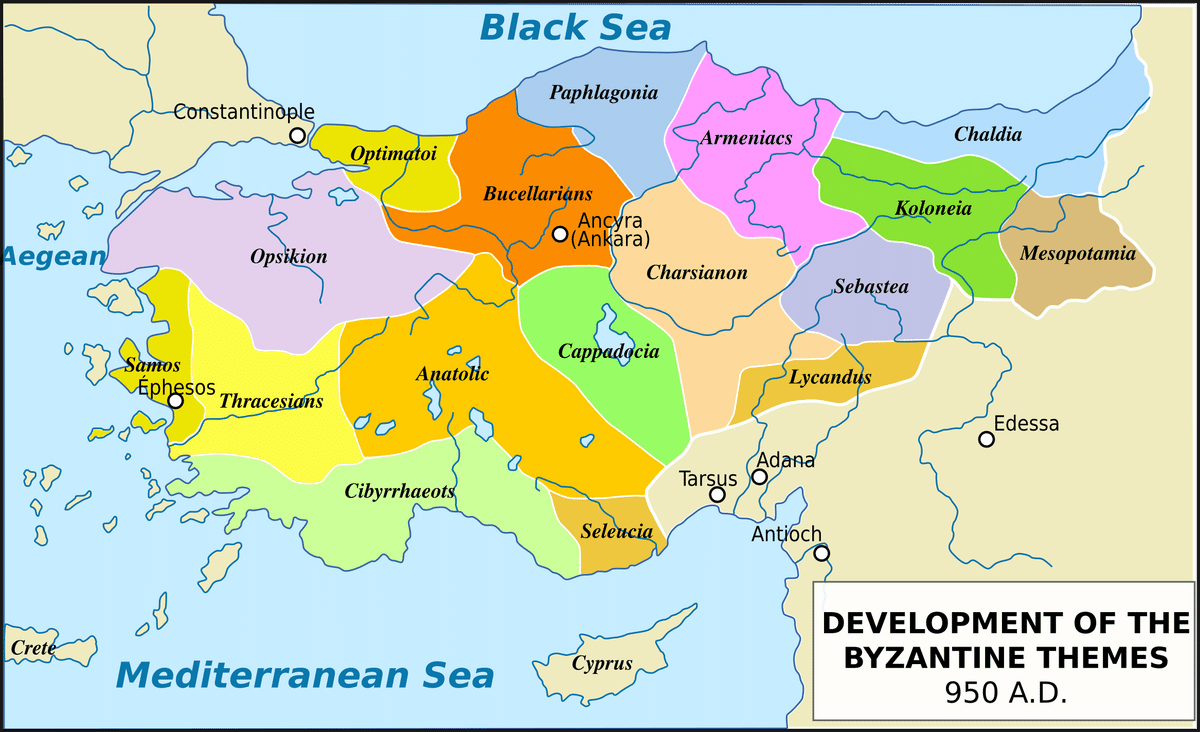

10世紀半ばになると、小アジアの東部国境地帯のテマの中で独特なエリート集団が形成されました。テマとはテマ長官(ストラテーゴス)のもとに軍事権と民事行政権を一元的に掌握する地方行政機関のことですが、その中の高級軍事官職を数世代にわたって独占する家系が現れたのです。彼らは軍事貴族と呼ばれ、権力の不正行使も伴いながら広大な土地財産を獲得し、地方社会を牛耳るようになります。

テマは7世紀の暗黒時代に成立し、帝国の防衛力向上に貢献したが、自立的傾向が強くしばしば皇帝政府に対し反乱を起こした。

彼らの出現を象徴する出来事が、名字を持った人々の登場です。血筋と家柄を何よりも尊んだ古代ローマ人は、氏族名と家名を名乗っていました。例えばカエサルの本名は「ガイウス・ユリウス・カエサル」ですが、「ガイウス」が個人名、「ユリウス」が氏族名、「カエサル」が家名であり、名乗るときは基本的に氏族名と家名を合わせて「ユリウス・カエサル」となります。

ちなみに「カエサル」が皇帝の称号のひとつとなったのは、初代皇帝オクタウィアヌスが彼の養子となって同じ家名を名乗るようになり、歴代皇帝もそれに倣ったため。

これと対照的に、ギリシャ人は古代より個人名だけで、名字を持ちませんでした。プラトンもペリクレスもヘロドトスも全員名前だけです。これはビザンツ時代も同じであり、名字がないために帝国の歴代王朝名は「ヘラクレイオス朝」や「マケドニア朝」のように高祖の名前かその出身地名からつけられています。

しかし、9世紀半ばになると、「フォカス」「ドゥーカス」「スクレロス」など名前とともに名字を名乗り、出自や血統の古さを誇る社会集団が出現しました。マケドニア朝の皇帝政府は、彼らの成長を防ごうと大土地所有を制限するなどの対策を講じましたが、目立った効果はあがりませんでした。

2.サラセン人の蒼ざめた死

軍事貴族の台頭を防げなかった原因のひとつには、自ら戦場に赴かない皇帝たちが彼らに軍事的に依存していたということがあげられます。その中でも頭角を現したのが、カッパドキアを本拠地としていたフォカス家です。フォカス家は東部方面の地方軍団を統括していただけでなく、中央軍団の最高司令官も務めるほど、皇帝からの信頼の厚い名家でした。コンスタンティノス7世がレカペノス家から政権を奪還する際に、その支援をしたのもバルダス・フォカスという軍人でした。

バルダスの3人の息子たちはいずれもテマ将軍に就任し、その中でもニケフォロスは近衛兵団であるスコライ連隊隊長にまで昇進しました。彼は961年に、9世紀初頭からイスラムの支配下にあったクレタ島に攻め込み、これを奪還、首都での凱旋式の後、今度は東方戦線へと派遣され、シリア北部の町アレッポを占領するなど、様々な武功をあげました。

この肖像画は15世紀のもの。実際に謁見したことのあるクレモナ司教リュートプラントは、ニケフォロスの容姿について、頭の大きな小男で夜中に不意に出くわしたくないような醜い男だったと記録している。

963年、皇帝ロマノス2世が若くして亡くなり、彼の幼い二人の息子が皇帝に擁立されると、ニケフォロスはカッパドキアで皇帝に擁立されました。首都へと進撃したニケフォロスは総主教や民衆の支持を受け、無血開城に成功します。そして先帝の未亡人テオファノと結婚して、ニケフォロス2世として正式に皇帝に即位しました。

皇帝となったニケフォロスは、イスラムとの戦いを「聖戦」と位置づけ、東方での戦争に明け暮れました。965年にはキプロス島を占領、969年には総主教座のあるアンティオキアを3世紀ぶりに奪還しました。その快進撃に、首都の人々は皇帝の前では「サラセン人※も蒼ざめて死ぬ」と歌いました。

※中世ヨーロッパにおけるイスラム教徒の呼称

3.イェルサレムを指呼の間に

対イスラム戦争で大きな功績をあげたニケフォロス2世でしたが、退位して修道院に入ることにあこがれる経験深い人物でした。しかし、そのストイックさのせいでテオファノとの夫婦生活は冷めきっていました。彼女はニケフォロスの甥で、その副官であったヨハネス・ツィミスケスと手を組み、寝室で皇帝を暗殺します。

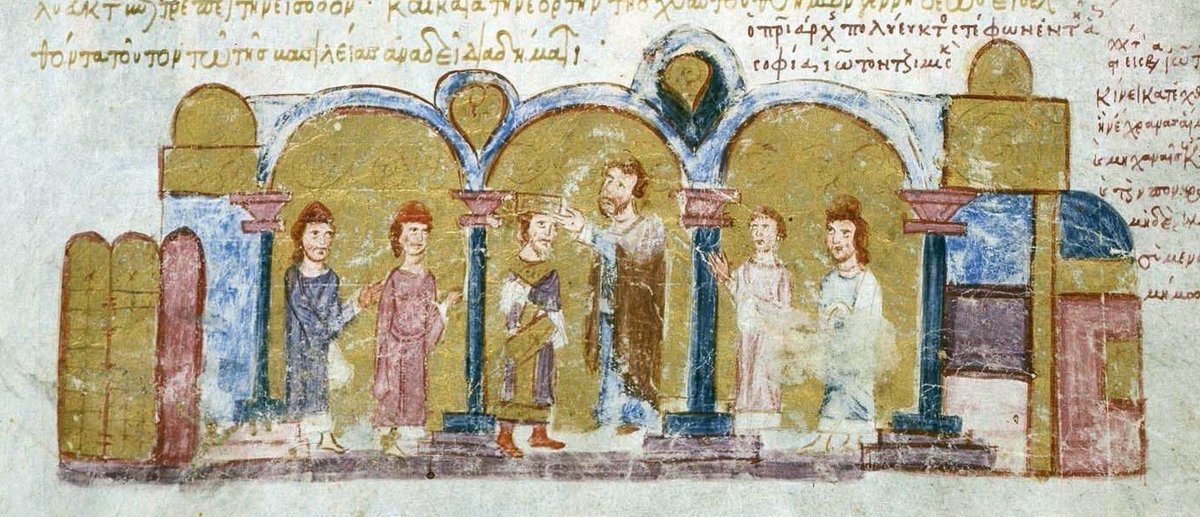

ヨハネスは総主教ポリュエウクトスから戴冠を拒否されたため、自らの正当性を示そうと、暗殺の責任を全てテオファノに押し付けて彼女を追放した。

新皇帝ヨハネス1世はフォカス家の人々を政治から完全に排除しますが、対外政策に関しては先帝の方針を引き継ぎました。971年、彼はバルカン半島に出征してルーシ軍と戦います。大公スヴャトスラフに率いられたルーシ軍は、当時ブルガリアを征服し、さらに北方ではハザール国を滅亡させるなど無敵を誇っていました。しかし、ビザンツ軍との戦いでは全面的に敗退してしまい、降伏したスヴャトスラフはバルカン半島から完全に撤退することを約束します。

ルーシに勝利したヨハネスは、今度は東方に転じ、シリアやパレスティナに手をかけていたファーティマ朝と戦います。975年、古都ヘリオポリスを占領して略奪すると、ダマスカス、ベイルート、トリポリなどの各都市はその二の舞になることを恐れ、次々に降伏していきました。帝国の支配領域は、バグダード、さらには聖地イェルサレムまでも指呼の間に望むところまで拡大したのです。

4.返り咲くマケドニア朝の正嫡

ヨハネス1世の治世も長くは続かず、976年に急死してしまいます。原因ははっきりしていませんが、戦場で赤痢にかかったとも、毒殺であったともいわれています。

ヨハネス1世の死の直後、皇帝の義兄にして東部司令官だったバルダス・スクレロスが反乱を起こし、首都へと進撃します。宮廷では宦官のバシレイオス・レカペノスが実権を握り、ニケフォロス2世の息子バルダス・フォカスを流刑地から呼び戻して反乱軍の鎮圧にあたらせました。3年にわたる激戦の末にスクレロスは破れ、バグダードへと亡命します。

979年3月の会戦で、頭に一撃を食らったスクレロスは脳震盪を起こして倒れ、それを見た兵士たちは司令官が死んだと思い総崩れとなった。

こうして中央政府を統治するレカペノスと東部司令官フォカスからなる二頭体制が生まれます。レカペノスは権力を握り続けるために、マケドニア朝の嫡子であるバシレイオスとコンスタンティノスの兄弟を政治から遠ざけておこうとしました。しかし、バシレイオスは成人すると国政に関心を持つようになり、レカペノスは次第に疎んじられるようになります。そして、985年、バシレイオスは突如レカペノスを解雇し、政治から完全に追放してしまいました。

ところがその直後、バルダス・スクレロスがアラブ軍を率いて帝国に攻め入り、さらにバルダス・フォカスが小アジアの軍団からの支持を得て反乱を起こします。万事休すとなったバシレイオスでしたが、彼は北方のキエフ・ルーシに救援を求めました。貢納金と妹アンナの降嫁を条件に、6000人のルーシ軍の後援を受けたバシレイオスは、988年、アビュドスでフォカスと対峙します。しかし、この戦いの途中でフォカスが突然死したせいで反乱軍はもろくも崩れ去り、バシレイオスは勝利します。

コンスタンティノス7世は外国人に与えるべきでないものとして、秘密兵器「ギリシャの火」、皇帝の徽章、そして「緋色の産室生まれ」の花嫁をあげている。しかし、ビザンツの皇女たちが同盟関係を築くために利用されることは、しばしばあることだった。

By Радзивилловская летопись - https://runivers.ru/doc/rusland/letopisi/?SECTION_ID=19639&ELEMENT_ID=586949, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113331480

989年、フォカスの弟レオンが降伏し、さらにスクレロスが捕らえられたことで反乱軍は完全に鎮圧されます。バシレイオス2世によって、マケドニア朝の正嫡が再び権力の座に返り咲いたのです。

5.ブルガリア人殺し

大規模な反乱を経験したバシレイオス2世は、軍事貴族を敵視し、大土地所有の制限や所領の没収を行い、農民が租税を支払えない場合に近隣の「有力者」がそれを肩代わりする「アレレギヨン制」を導入して貴族階層を経済的に抑圧しました。また、テマ制に限界を感じ、ルーシ人やアルメニア人からなる外国人傭兵部隊を重用しました。

バシレイオス2世は終生戦場で過ごした皇帝であり、この肖像でも緋色の帝衣の代わりに純金地の軍服を着て、皇帝権の象徴である宝珠と笏ではなく、大天使ミカエルから授けられた槍を手にしている。

995年から、バシレイオスはファーティマ朝と戦火を交えましたが、1001年に和平を結びます。これ以降、東方でイスラムとの大規模な戦争が起きることはありませんでした。その代わりに、カフカス地方に兵を進め、アルメニアやジョージアのキリスト教徒の諸侯国を併合しました。

バシレイオスが特に力を入れたのが、ブルガリアへの遠征です。断続的に10年以上にも及んだ長期戦の結果、バシレイオスは1万5000人のブルガリア兵を捕虜にし、彼らのうち100人の1人は片目を、それ以外は両目を潰してブルガリアへと送り返しました。この残酷極まる光景を目の当たりにしたブルガリア王サムエルは、ショックで2日後死んでしまったといいます。1018年、ブルガリア王国は滅亡し、ビザンツ帝国に併合されます。このブルガリアへの仕打ちから、バシレイオスは「ブルガロノクトス」(ブルガリア人殺し)というあだ名で呼ばれるようになりました。

上段はブルガリア軍を蹴散らすビザンツ軍、下段は盲目にされた兵士たちを見てショック死するブルガリア王

6.まとめ

1025年、バシレイオス2世は亡くなり、その49年間に及ぶ長期政権が幕を下ろしました。このときの帝国はまさに繁栄の絶頂にあったといえます。東はアルメニア・シリアから西は南イタリア、北はドナウ川から南は地中海の島々まで、ユスティニアヌス時代に次ぐ広大な支配領域を抱えることになりました。

セルビアとクロアチアを属国とし、さらにヴェネツィアに対しても宗主権を有していた。バシレイオス2世の死去で実現しなかったが、シチリア島奪還も狙っていた。

By Cplakidas - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6662428

しかし、ユスティニアヌス帝が対外戦争で財政破綻を招いたのに対し、バシレイオス2世は国庫を金銀財宝でいっぱいにしました。蔵にはこれ以上ものが入らなくなってしまい、さらに拡張しなければならないほどだったといわれています。

また、この時代までにバルカン半島のブルガリア人やセルビア人、北方のルーシ人などのスラヴ人がキリスト教に改宗し、ビザンツ帝国の宗主権下に入ることとなりました。ここにおいて、ビザンツ帝国を中心とするキリスト教世界圏、すなわち後のギリシャ正教圏が成形されたといえます。マケドニア朝期のビザンツ帝国は、東地中海に君臨する地域大国としての地位を確立したのでした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考

◆◆◆◆◆

前回

次回

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?