【非詩】冬のひざしは、暖かい/青の色眼鏡で夏をおもう

いや、別に詩的な記述とかではなく、単に夏と比較して冬の太陽光が暖色により近いだろうという話でしかない。

JINS調光レンズ

2ヶ月前メガネを新調した。JINSをずっと使用しているが、少し前から「調光レンズ」という、紫外線に反応して色が濃くなるレンズがレパートリーにならんでいたので、それにした。

元々昼間の太陽光の明るさには常に目を細めるほど眩しがりだったので、必要なときに暗くなってくれるこのレンズは私にとってはかなりありがたいものだ。屋内に入ったり夜になったりすれば、元の無色透明に戻る。

色は紫。着用感からして、かなり青に近いように思う。店員は説明の最中、冬の方が色が濃くなるという話をしていた。そのときは「紫外線量が多くなればなるほど色は濃くなります」の一点張りだったけど、公式サイトをみると恐らくその原因は冬の気温の低さにあると思う。紫外線量は、普通冬の方が少ない。

高校で地理か地学を選択していた人は読み飛ばして問題ない部分

これからしばらくは高校地理か地学では基礎的な話をだらだら述べるので、当然知っているという人は読み飛ばして欲しい。

冬は紫外線量だけでなく、光そのものが少ない。そもそも、紫外線とは可視光線の「紫」より「外」側にある我々ヒトの視覚では捉えきれない電磁波である。当然反対側には赤外線がある。

可視光線を含めた太陽から降り注ぐ様々な電磁波は、ある地球表面から見たときの高度によって、その面積あたりの量が増減する。平たく言えば、日が高いほど明るい。

公転周期の中に、23.4度の傾きは地球表面に季節をもたらす。それは本質的には、地球の温まり方を不均一にするということだ。地球を温めるのは、無論太陽光である。地軸の傾きは、自転の傾きで、そのために夏は昼間が長く冬は夜が長い。

我々から見て太陽が真上に近ければ近いほど、太陽の光は真っ直ぐ地表に届くことになる。これの最大は、その地域の夏至だ。逆が冬至になる。太陽が我々から見て低い位置をまわるほど、単位面積あたりの光量が少なくなる。

この理由のひとつは、下の図を見た方がわかりやすい。太陽光を光の束と見なした場合、その本数は直角にぶつける方が多く当てられるわけだ。

高度が高い(左)と光線の当てられる本数は多く、

高度が低い(右)とその本数は少ない。

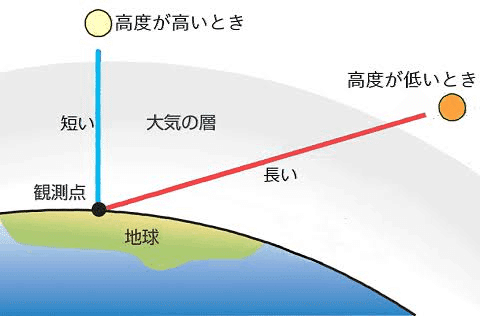

もうひとつの理由があって──これはひとつめの理由に比べれば、恐らくは大したことではないが──太陽光の大気を進む距離の長さだ。

太陽の高度が仮に垂直に近い場合、太陽光は地表に至るまでにちょうど大気圏の厚さぶんの距離を、大気の中を通り過ぎて来る。逆に高度が低い場合、大気圏の厚さ以上の距離を必ず抜けてこなければならない。

ほぼ直角に線を引けばそれは最短距離に近い。

これを高度の高い太陽光は通ってくる。

逆に高度が低ければ、太陽光は

斜めに移動することになって、移動距離が伸びる。

太陽光が地表に到達する、つまり我々の眼球がその光を捉えるまでに、これが移動する距離がどういう問題を引き起こすのかと言うと、光の色が変化する。

夕焼けは、原則南中した太陽光よりもかなり赤っぽい。高度が低いためだ。太陽光は白色に見えるが、これは沢山の可視光線の波長が混ざりあって白く見えるのである。絵の具の色は混ぜると黒に近づくが、光の色は混ぜると白に近づいていく。テレビ画面がRBGの光の三原色で構成されているのに、白色まで問題なく出力できるのはこのためである。

なぜ夕焼けが赤くなるのかと言うと、大気を長く通るからだ。大気を通り抜ける光は、絶えず大気中の粒子と衝突する。波長の短い光から弾けていき、波長の長い光が残る。波長が短いと、波の幅が粒子の径を超えない場合が多く、推進方向にある粒子を避けることが困難だからだ。これは網目の細かい網の方が獲物を逃がしにくいのと同じようなことだとイメージできる。こうして長く大気を通り抜けるほど、長波長の光が割合として多く残る。長波長の可視光線とはつまり赤色に近いものであって、これが夕焼けの正体だ。青い光は大気中で散乱しやすい。

冬の太陽光は暖色なのではないか

さてここまでが基礎的な話で、これからが本題である。

私は冬の太陽光は暖かいと思う。暖かいというのは、暖色という意味だ。赤か青の二元論で言えば赤に近い。むろん太陽光は白色なのだが、微妙に黄色っぽく感じることが多い。

思えばこれは当然のことなのかもしれない。その日の太陽の南中高度=最大高度が低ければ低いほど、常に太陽は低い位置をまわることになり、低い位置を回るということは、夕焼けと同じ要領で青い光は散乱するのである。冬は南中高度が低いので、冬の太陽光は、少なくとも夏に比べれば暖色寄りなのではないだろうか。

夏のイメージカラーは青色

関係あるのかないのか、私は物心がついてから、夏という季節のイメージカラーは一貫して青色である。梅雨明けの快晴の空なのか、氷菓の色付けなのか、スポーツドリンクの色なのか、ともかく青色が世間を支配している感が強い。

ただこれは明確には理由がわからないでいた。暑いのだから赤でもいいじゃないか、いやそれはしかし秋の色だろうみたいな問答を1人で静かにしていたような記憶もあるが、とにかく、青なのだ。夏は。空気が青いとしか言えなかった。

紫色の調光レンズを付けていると、太陽光の照らした世界はやや青みがかって見える。普通高度が低い太陽の昼間はどことなく夏らしさに欠けて見えるが、レンズが変色すると、一変して私の眼前には夏らしい空と街並みが現出した。明らかにこれは秋や冬の光景ではないという確かな直感があった。しかし道行く人は当然長袖に重ね着をするのが普通であって、気温も肌寒い。

逆説的に、夏の空気が青っぽく感じるというのは、冬になって直感的に確信できたように思われる。逆に言えば、冬の空気は赤っぽい。直感に従えば、黄色っぽい。

夏に撮った風景写真の色温度を上げる加工をしたり、逆のことをするとやや倒錯した感じが出てしまうことが多いのは、こういう理由なのかもしれない。

夏が恋しく思われた方は、一度寒色のサングラスなどを付けて晴れた日を歩いてみてもらいたい。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?