齋藤晃 編『宣教と適応 グローバル・ミッションの近世』 : 信仰的矛盾における〈適応〉の問題

書評:齋藤晃 編『宣教と適応 グローバル・ミッションの近世』(名古屋大学出版会)

キリスト教宣教における「適応」の問題は、決して無視し得ない重要な論点として、いまなお生きている。

私は、無神論者の立場からキリスト教の研究をしているので、基本的には、キリスト教に限らず、宗教そのものに対して批判的なのだが、キリスト教の内部に分け入って、その現実を見た場合、当然そこには、無神論者として反発せざるを得ない部分がある半面、「同じ人間として共感できる」部分もたしかにあるのだ。

共感できる部分とは、もちろん、彼らの「他者への無償の愛」の部分である。その「非凡な愛」が、「信仰」という「幻想」あるいは「虚構」に発するものだとしても、しかし、そうであればこそ、しばしばその愛は、「非凡」でもあれば「純粋」であるという事実は否定できない。つまり平たく云えば、「根拠」や「動機」には問題があれ、彼らの「純粋さ」は誰にも否定できない、ということなのだ。

無論、すべてのキリスト教徒や、なかんずく「宣教師」がそのような「純粋な愛」だけで「キリスト教の布教=宣教」を行ったとは思わないし、動機が純粋であった場合にも「やり口が酷い」という場合も少なくない。

そういうものに対しては、こちらも遠慮会釈なく批判断罪できるのだが、問題となるのは、「動機」が純粋で、「手法」も妥当なものであり、「結果」としても人間として共感できるようなものである場合だ。実際、彼らの行動が、宣教の対象になった人々のためになっているのなら、その事実を公正に評価する必要はあるだろう。

だが、その「根拠」となっているのものが「間違っている(世界誤認)」と評価できる場合、やはり「結果論」だけで、無条件に賞賛するわけにはいかないという難しさが、そこにはあるのだ。

例えば、私は、現在のローマ教皇であるフランシスコの「リベラルな民衆主義」を極めて高く評価しており、そのスタンスに対し賞賛をおくるに吝かではないのだが、やはり、彼の行動の根拠となっている、カトリック信仰までは認めることはできない。端的に言えば、彼ほどの人が「信仰」にとらわれていることを、残念に思わずにはいられないのだ。

私のような無名者が、ローマ教皇をつかまえて「凄い人なのに、残念だ」などと言えば、世間的にはお笑いぐさなのは重々承知しているが、私が問題としているのは、単なる「世俗的現実問題」の位相ではなく、「神の実在の是非」の位相から発する評価なので、そこではローマ法王といち市井人の区別などないのである。

さて、話を「宣教と適応」の問題に戻すと、私が「キリスト教という宗教」を「神の実在の是非」において問題にしなければならないのと同様の位相において、キリスト教内部においても「宣教と適応」という問題は、避けられない矛盾葛藤が生んでしまう。

それは「普遍的で不変の、神の教え」と「この現実世界における、多様な文化的差異」との矛盾である。

キリスト教において「神の教え」が「普遍的で不変」なものであるというのは、論を待たない。時代や場所によって「教義」がころころ変わってしまうような、そんないい加減な宗教など、誰も信用しないだろう。

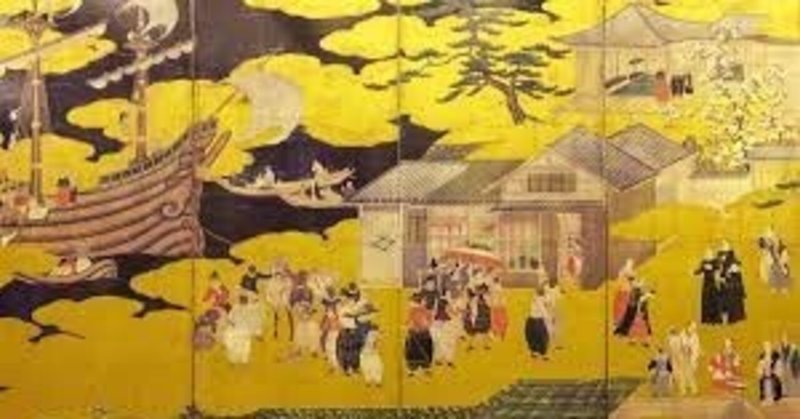

しかし、その「宗教教義」を絶対的なものとして、そのまま「異教徒」に教えようとすると、当然そこには本質的な葛藤が発生し、時には命がけの闘争にも発展してしまうだろう。平たく言えば、キリスト教の宣教師が日本にやってきて、上から目線で「おまえら土民のやっている信仰は、すべて間違いである。神道も仏教も、もちろん人間が作ったフィクションに過ぎず、そんなものでは絶対に救われないから、そんな信仰や信仰的慣習はいますぐ捨てて、キリスト教に帰依しなさい」と言っても、「はい、そうですか」と言って素直に改宗する日本人などほとんどいないだろうし、逆に「我々の信仰を冒瀆するな、この毛唐めが!」とたたき出されるのがオチであろう。

だから、自分たちの信仰が「絶対に正しい」と信じていたとしても、それを「異教徒」に対してそのまま語り、信仰を押しつけて済む問題ではないので、そこに「適応」という現実問題が、否応なく出てくるのである。

しかしだ、最終的には、異教徒たちをキリスト教に帰依させて彼らを救うためとは言え、「嘘も方便」で済むのかと言えば、もちろんそうもいかない。なにしろ「神聖なる神の教え」を、宣教のためとは言え、言わば「人間の都合」で曲げて語るわけにはいかない、という非妥協的な「原理主義者」が出てくるのも、避け得ない現実なのだ。

そして、そうした原則論を突きつけられれば、誰もその原則論自体には反論できないのだが、しかし原則論だけでは「宣教」を現実的に進めることはできないから、「普遍的で不変の、神の教え」の「解釈問題」が、そこに発生してくる。

要は「これは嘘ではないし、神の教えを曲げているわけでもない。神の教えを、人間の現実の中で正しく適応させているだけのだ」と主張して「適応」を正当化することになるのだが、しかし、何をどう説明しても「一言一句曲げてはならない。そんな誤摩化しや屁理屈には、絶対に騙されないし許さない」という頑迷固陋な原理主義者というのは、どの時代のどこの国でもいるものなので、「現実適応主義者」と「反現実的原理主義者」の対立というものは、永遠に無くなることがなく、当然、今も続いているのである。

例えば、現ローマ教皇フランシスコは、リベラルな考えの持ち主であり、カトリック教会(バチカン)の保守主義的旧弊にともなう各種の問題(司祭による信者児童に対する性的虐待問題や、バチカン銀行による資金洗浄問題)などの改革を断行してきた。そして、そんな彼なればこそ、例えば「同性愛」などの問題にも「一定の理解」を示しているのだが、それへのカトリック保守派の反発も半端なものではない。フランシスコが、保守派によって暗殺されるかも知れないという話が出るくらい、「現実適応主義者(リベラル)」と「反現実的原理主義者(保守)」の対立というものは、解決困難で本質的なものなのである(ましてや「信仰」がらみなのだから)。

したがって本書で語られる「宣教と適応」の問題は、キリスト教の門外漢が「そりゃあ、現地の文化に合わせることも必要でしょ」とか「押しつけはダメだよね」とか「現地の文化を尊重した、イエズス会士は立派だった」とかいった、お気楽な「昔話」ではないのである。

言うなれば、使命を帯びて「宣教」を行なう以上、多かれ少なかれ「適応」は避けられないものなのだ。

「原則どおりにやったら、出来るわけないのに、原則どおりにやらないと異端者あつかいにされるのでは、バカバカしくて宣教なんてやってられない」と、彼らはその「任務」を放り出すわけにはいかない。なにしろそれは「神」から与えられた任務だからである。

つまり彼らは、その「神聖なる任務」と「人間的限界という現実」の狭間で命がけの葛藤をし、いろんなかたちでの「適応」の模索を余儀なくされてきたのである。

「適応」とは、「ここまでならOKで、ここから先は絶対禁止」などという「明確な基準・線引き」の与えられたものではない。

宣教の地に立って、初めて直面する各種の「想定外」に対して、いかに信仰を逸脱せずに、しかし宣教という使命を果たすのか。そうした、極めてリアルな難問中の難問が、「適応」の問題だったのである。

本書には、「宣教と適応」に関する12本の論文が収められている。主に、日本、中国、インド、南米を舞台にした宣教の姿を描いており、いずれにしろそれが、尋常一様のものでなかったことをよく伝えてくれる、たいへん面白くも深い内容となっている。

「言語論」的側面から「適応」の本質を分析したものなど、いちぶ専門的で難しい論文もあるが、そこで語られていることの本質は、「信仰」の問題について真面目に興味を持つ者には、決して理解できないものではない。

「宣教と適応」の問題とは、畢竟「理想と現実」の問題と言い変えることができる、と私は思う。

だから、人生を真面目に生きようとしている読者になら、どこかで切実に響く「人間の真実」を、本書は伝えてくれるはずである。

初出:2020年3月29日「Amazonレビュー」

(2021年10月15日、管理者により削除)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

・