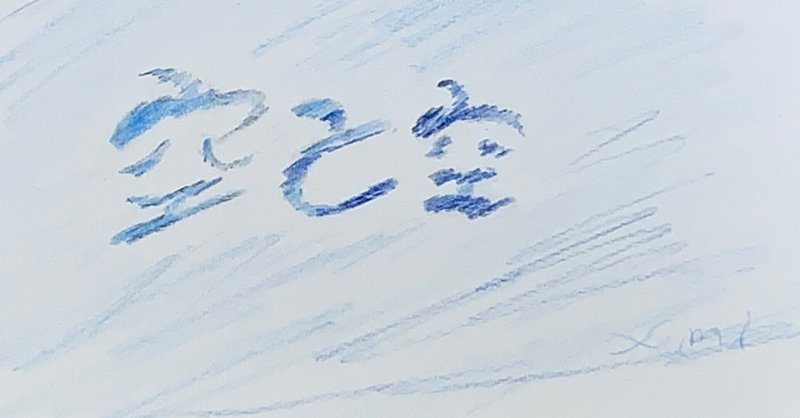

空と空 その3~絵~

春に向かって少しずつ季節の変化を迎える空気は、どことなく曖昧な、それでいて不安定さを周囲にも与えている。その影響は無意識に、潜在意識に働きかけて、奇行に――いや、本人は奇行とも思っていないほど繊細な変化の中で、いつもとは少し違うことをしてしまいがちになる。

実際のところ、そんな精神的なものだけではなく、冷気と暖気が入り混じるような空気は肌に触れる刺激においても中途半端さを与えている。が、しいて言うなら暖気のほうが勝っており、冷気とも呼べぬ微かな冷えは、わずかながら心地よささえ感じさせていた。

大学の敷地内を帰路へ向けて歩く優介は、半分ぼやけた思考の波に飲まれながら、その心地よさにも気がつけずに暑さを纏うマフラーをうっとうしく思っていた。かといってマフラーを取らないのは寒さを感じるからなのではなく、単純に横着からであった。日によって加減の違う気温に慣れず、衣服の調整をするのは難しい。半分はっきりとした思考の中で先ほどまで調べていた課題への考察をする彼の脳内では、その調整を初めから除外しているのかもしれない。

そんな優介の勉学へのまじめな取り組みも、敷地を一歩外へ出た途端に消え失せて、見る影もない。新たに現れたのは勉学とはまったく関係のない、生活上のことで、ほとんどは流々のことだった。いまだにうまく会話に発展性を持たせられないどころか、まともに対面すら叶っていない。もちろん、無理に会いに行く必要も必然性もなく、そのまま三週間は過ぎてしまった。

これといって、特に困っていないことがその関係性に拍車をかけているのかもしれない。漠然とそんなことを考えてなお、特に何をしなければいけないこともなく、無理をすることもないという結論が、甘美な罠を持って待ち構えていた。しかし、それでは以前と何も変わらない、ということは、優介自身が一番わかっていた。

ため息を漏らす。吐き出された空気は天に昇って、何になるであろう。

優介は、そのままつられるように空を眺めた。空は何もかもを受け止めるようにただそこにあり、あまりに広大で、鮮やかな空間だった。これほどまでの色合いは、どのようにしたら生み出されるものなのだろう。それとも、すべては目に映る錯覚なのだろうか。青、という共通の言葉を使っているだけで、実は同じ色を見ていないかもしれない。しかし、優介が考えていることはまったく別のことで、この空の青から青葉を連想し、それはそのまま流々の姿に変わった。しかし、それほどこと細やかに思考に耽っているわけでもなく、考えているよりはむしろ、ただただその深みに溺れてたゆたっているだけであった。

ふと思い立つ、というのはこれまでの行動を踏まえてみても、心理の底に眠っているものを呼び覚ますものであって、ふいにまっすぐ帰るのではなく寄り道をする気になったのは、もともとどこかで計画されていた予定調和にすぎないのかもしれない。事実、優介はアパートまでの帰り道から自然に外れると、喫茶店に入った。

この喫茶店は優介のお気に入りだった。店内には、テーブル席が六つ(内、四人がけの席が二つ、二人がけの席が四つ)、ソファ席(対面で四人がけ)が二つ、カウンターに席が四つ、テラスに二人がけの席が二つあった。店員はマスターが一人、ウェイトレスが三人(唯一のウェイターはずいぶんと前に辞めてしまった)、厨房にはシェフがいるが、シェフのことまで優介は詳しく把握していなかった。店内は緑で溢れ、観葉植物がまばらに置かれているが、それは見るものによってはすばらしいものに映るに違いない。自然を愛するマスターの意向が全面的に反映されており、食材や食器、テーブル、椅子、外装、内装に至るまで、こだわりを持って配置されている。が、額に収められている絵や流れる音楽は、ときおり視察に来るマスターの伴侶が選んだものだった。

何度も通ううちにすっかり慣れてきてはいるものの、特にお気に入りの場所や定位置を持たない優介は、案内されるままに二人がけの席に座ったが、たいていいつも同じような席に誘導されていた。そのままカフェラテを注文し、優介はゆっくりと席に落ちついていつものようにあたりを見回した。

カフェラテを飲みながら店内をぐるりと見渡す優介の耳には、様々な声が飛びこんでくる。それは姿なき亡霊の声に等しく、どれが誰の声でどんな容姿でなぜこんな感情で話しをしているのかはまるでつかめず、しかし支障も何もなかった。渦を巻いては聞こえるいちいちの声に耳を澄まし、ひとつずつ反応したい気持ちもあったが、そんな芸当もなく、実はそんな気もなかったのかもしれない。優介はゆっくりとカフェラテを飲み、その温かな液体が喉を通る瞬間を楽しみながら、言葉自体もいくつか、飲みこんでいた。

喫茶店を出ると、まっすぐアパートに向かった。

空は晴れやかな光を持って薄く輝いているようにも見えた。右の空には長々とした雲がひとつ、天を裂いている。先は細くいくつか枝分かれしているものの、そこから少しずつ広がっていくその形と、かすれている模様がまるで大きな羽のようにも思えた。見れば見るほど、それは奇跡的な描写を持って本当に鳥が羽を広げている様を見出し、もう片方の羽は残念ながらもがれてしまったのか、隠れて見えないのかはわからない。それは数分もしないうちに溶け、再び優介が顔を向けた先には、飛び立った後のまっさらな空だけが見えた。

相変わらず、ぼぅと空を眺める優介の頭に流々の姿が思い浮かんでおり、うまくかかわれない自分にも、流々にも少し、嫌気がさしている。そのときに大家と小夜子の言葉が脳裏に現れ、はっとしたときには、もうアパートにたどり着いていた。

敷地がやたらと広く、L字型に建つこのアパートには二階がなく、共用部屋を入れて七つの部屋がある。Lのお腹には日本庭園風の中庭があり、庭師がときおり来ては手入れをしている。Lの背中は駐車場兼駐輪場となっており、契約者のみが使用しているが、今は誰も利用していなかった。玄関は共有で、下駄箱が広く存在している。郵便ポストもそれぞれ玄関に配置されていた。部屋までは廊下で全部つながっている。部屋の場所によっては裏口のほうが近いこともあり、以前の入居者の中には裏口から入る人もいたらしい。優介も部屋の位置的には裏口から入ったほうが近かったが、郵便ポストの確認は結局玄関まで行かねばならないため、そうはしなかった。

郵便ポストを確認し、靴を脱いで下駄箱に入れると、部屋まで向かう。

その道中、ふと庭のほうに目を向けると、流々がいた。イーゼルにキャンバスを立て、絵を描いている。思わず、優介は立ち止った。

流々の黒髪が自然とゆれて、また腰まで戻る。絵筆を持つその手は流麗な動きを持って彩りを加えていた。その軌跡を追って色が踊り、活き活きと輝いては息吹くような。思わず、見惚れた。

アパートの中庭を描いているのだろう、優介はそれを見て、絵を描くのが好きだった小さいころを思い出していた。とは言っても、塗り絵や写し描きくらいで、キャンバスに絵を描いたことはない。背を向ける流々は、優介の視線にも気がつかない集中力を持って、キャンバスに向かっている。

「あら、優介くん、おかえり。何してるの?」

共有部屋からマグカップを持って、小夜子が出てきた。小夜子に向かって「いえ」とつぶやいた後、目線が自然と流々のほうに戻る。それを見て、あー、と小夜子は察した。

「流々の絵を見てたんだ。ちょっと待っててよ」

そう言って中庭に降りていく小夜子は、マグカップを流々の傍に置かれた小テーブルに持っていく。流々は気がつかなかったのか、単に無視をしたのか判別がつかないが、いちべつもせずにただ絵に向かっていた。そんなことは気にも留めず、小夜子は戻ってくる。優介はその様子を見ながらも、視界にいる小夜子の動きを追えず、流々に、その絵にしか目に映っていない。心が矛盾も違和感もなくそちらに向かう。時間さえ失われてしまったように、ただ見惚れていた。

どのくらいの時間、そうしていただろう。飽きもせずに絵を眺めていた優介は、何の気もなしに小夜子の存在に気がつき、はっとして目を向ける。視線を感じて、小夜子も流々から優介に視線を合わせた。

「流々さん……、絵を、描かれるん、です、ね」

何となく歯切れの悪い。しかし、そんなことを気にせずに会話を続けるのは、すでに小夜子はそれが優介の話し方だと知っていたからだ。特に、話し初めは。

「趣味のレベルじゃなくてね、画家なんだよ。それなりに評価もされている」

たまに流々の絵が飾られているのを見るよ、と、淡々と発するその声は、いつもの親しみのあるものとは違い、どことなく暗いトーンがある。優介は、その声色にはさすがに違和を持ったが、それに触れるよりも、画家である、という言葉に惹かれ、意識がそちらのほうへと前のめりになってしまった。

「画家、なんですね。初、めて、出会い、ました。絵を描いて、いるのも、初めて、見たから」

「初めて、なのね……」

しばらくの間、二人は流々の絵を見つめながら何も話さずにいた。風が通り抜けるように絵筆の音だけが過ぎていく。それは実際に耳に届いているわけではなく、頭の中に思い描く擬音が脳内で鳴り響いているだけだった。そうして風が肌に触れると、意識が少しずつ別の方向にも向かっていく。

「いつも、描いて、いるんですか?」

「そうね……たいてい、いつも描いているよ」

最近は特に、と小夜子は間をおいて、

「そろそろ、だから。時間もないから、ね」

ひとりごちるように、ささやいた。

そのささやきは空気に溶けるように儚い音色を持っていたが、その言葉だけでも優介には届いていた。しかしその儚い音色は空気に溶けてしまい、残ったのは、その言葉、という袈裟だけで、優介に届いたのはまさにそれだった。そのとき優介の頭に思い浮かんだのは「締め切り」というもので、それに合わせて描くというのは大変なのだろう、とひとり合点をしていた。

「道具を、外に、持ち出すのが大変、だから、外ではあまり、描かない、のでしょうか」

そうして、自分で解釈したものを確認することもなく、滑るように質問が出てくる。が、斜面を滑るうちに開いた溝を飛び越える術もなく、優介においてはそのわかれ道にも気がついていなかったかもしれない。下る、ということは一緒でも、方向はまるで違ったものだった。

「んー、よく外で描いているときもあるけれどね。今回は、そうだったね」

それを聞いてうなずきながら、個展によるコンセプトの違いが……などと、またひとり合点をしてしまう

「大変、ですね」

そうね、と小夜子は流々のほうを見ている。

「そのうち、わかるよ」

斜面を下りきった優介は、それ以上の言葉も伝えられないまま、ただただ流々の絵を見つめていた。限られた時間、コンセプトの違いによる創造性、その神秘さと集中力に尊敬の念が働く。一方で、小夜子の声色には気を留められず、錯覚した地点から見るけしきの違いに勘づくどころか疑いもしていなかった。

静かに、風が移ろっていく。風は流々の髪をゆらしてから、二人の間を通り抜けていった。

連載一覧になります

いつも、ありがとうございます。 何か少しでも、感じるものがありましたら幸いです。