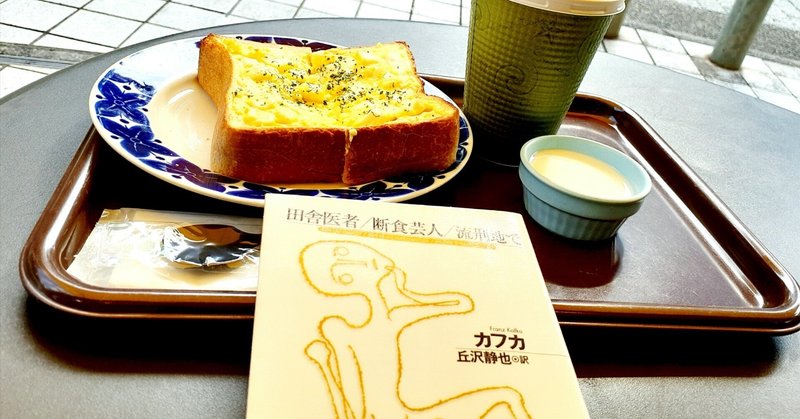

#4 カフカ短編『流刑地で』

「独特の装置なんですよ」

草も気も生えていない砂地に囲まれた流刑地。

学術調査との名目で招待され、この地に降り立った旅行者は、囚人を処刑するための装置の説明を延々聞かされるのだ。

説明するのは、流刑地の全体を設計したという前司令官の後任である将校。彼はこの装置にとりわけ熱い思い入れがあるようだ。その語り口には誇りすら感じられる。

処刑方法は時代にそぐわず非人道的であり、処刑に用いる装置は拷問機器とも言えそうだ。

「罪は断じて疑うべからず」

という原則があり、囚人とされたら自分が一体何の罪を犯したか、その判決が下されたことさえ何も分からないぬまま、処刑装置にかけられる。

装置が発動し、囚人の体に罪状を刻みつける。そこで初めて囚人は自分の罪や判決を知ることになるのだ。その後、弁護も何もなく殺されることになる。

刻まれる過程は拷問である。装置が作動し、時間をかけてじっくりと、12時間をかけて!刻んでいくのだ。

この処刑装置がとても独特で、実物のイラストを見てみたいと思った。

でも、挿し絵なんてないから読みながら自分で適当に絵を描いてみた。単なる落書きである…。

装置の説明を軽くすると、下部は「ベッド」、上部は「図面屋」という呼称がついている。

「図面屋」には棺桶のような形で蓋がついており、内部には歯車が入っている。

歯車からぶら下がっているのが「馬鍬(まぐわ)」と呼ばれ、人の形に作られており、細かな針がついている。

囚人は「ベッド」にうつ伏せに寝かされ、この「馬鍬(まぐわ)」が作動し体に罪状を刻むのだ。

この装置は非常に画期的で、針に微細な穴が空いており、体を刻んだときの出血を流すための水が出る仕組みになっている。

さらに、下部の「ベッド」は、上下左右に振動する仕組みになっているし、枕元には保温の電気が流されている。

この工程に12時間かける。じっくりと時間をかけて刻まれたあとで、最後は「馬鍬(まぐわ)」に突き刺されて終了。

時間をかける理由は、長時間に及ぶ処刑により、人間の変化がよく見えるからかもしれない。どうやら6時間を過ぎたあたりから、どんな馬鹿な人間にでも悟性が芽生えてくるようだ。

要は、そんな変化の過程を見て恍惚とする人間がいるということだ。

ずいぶんと手が混んでいる処刑、将校がこの装置に並々ならぬ愛着があり、思いを混めるのも分かる気がする。

だからこそ、あの結末が……。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?