脳卒中者の荷重非対称性と歩行能力の関係性

今日は脳卒中者の両脚の荷重量についての論文から臨床推論しています!

ご覧になっている先生方は脳卒中者の荷重量をどのように調整されていますか?

麻痺側でも十分に支えられるように、麻痺側にがっつり荷重を乗せるエクササイズをしたり、非麻痺側で重心をコントロールするなど、どのように治療を進めたほうが良いか悩むことも多いと思います。

本日はそのような臨床疑問を解決する一助になる論文の選択と臨床の視点から内容をまとめています!

では、早速いきましょう!

論文のURL↓

このnoteについて

IF:Clinical interventions in aging, 3.369

参考文献数:25本(リンクにてpubmed検索可)

論文の詳細

はじめに

脳卒中者の静的立位姿勢には以下のような特徴がある。

1. 体重負荷の非対称性(WBA)

2. 圧中心(COP)の非麻痺側への偏り(1)

3. COP変位の増加

4. 安定領域が小さく、バランス制御に対する下肢の寄与が非対称(健常者と比較)(2-6)

これらの立位姿勢制御の改善を示した研究はいくつかあるものの、上記4つの主要パターンが持続的することが脳卒中者の静的立位姿勢で見られる特徴であると言われている (5-7)。

また、この姿勢制御の影響は歩行にも影響します(8)。

健常者の歩行は空間的・時間的にも対象的で、肢体間にわずかな差がある傾向があるが、脳卒中者の歩行は一般的に非対称性であると言われている(9,7-11)。

脳卒中者の歩行パターンは、麻痺側と非麻痺側の下肢の空間的・時間的な差と、生体力学的(運動学的、動力学的、筋活動的)なパラメータの非対称性が特徴として挙げられる。

いくつかの研究で、立脚時間、単脚支持期、両脚支持期、遊脚期の時間的非対称性(12-14)と、主に歩幅に関係する空間的非対称性(11,14)が報告されており、歩行速度も低下していることが報告されている(11,15)。

3次元動作解析(3DGA)から、脳卒中者の関節運動は、歩行の立脚相と遊脚相の両方で健常者と異なり、最も一般的な運動学的逸脱は、麻痺側股関節、膝関節、足関節の矢状面における運動障害で、

股関節や膝関節の屈曲の制限または減少、足関節の底背屈の減少などであると言われている。

近年、多くの研究で、歩行障害、感覚運動障害、生体力学的傷害、エネルギー消費量、転倒頻度との関連性が報告されている(16,1,6,8)。

これまで3次元動作解析で、体重負荷量の非対称性と静的立位制御に対する麻痺側の寄与が減少することで、遊脚・立脚時間や歩幅の非対称性の増加と関連することが示されている(17)。

3次元動作解析は複雑な解釈が必要なことから、正常歩行からの逸脱を定量化する指標として、Gillette Gait Index(GGI)が導入されている(18)。

GGIの特徴:16個の歩行変数(時間的、空間的、運動学的パラメータ)を組み合わせた多変量指標。全体的な歩行機能を1つの指標で表すことが可能。

この指標は、対象者の歩行が正常パターンからどれだけ逸脱しているかを推定するもので、脳卒中者を対象にいくつか検証がされている(19)。

本研究の目的

1. GGIに基づく脳卒中者の歩行パターンの逸脱の程度が、静的立位時の麻痺側と非麻痺側の荷重負荷量の非対称性に依存するかどうかを明らかとすること

2. 静的立位時の荷重負荷量の非対称性とGGIを構成する16種類の歩行パラメータが相関するかを評価

方法

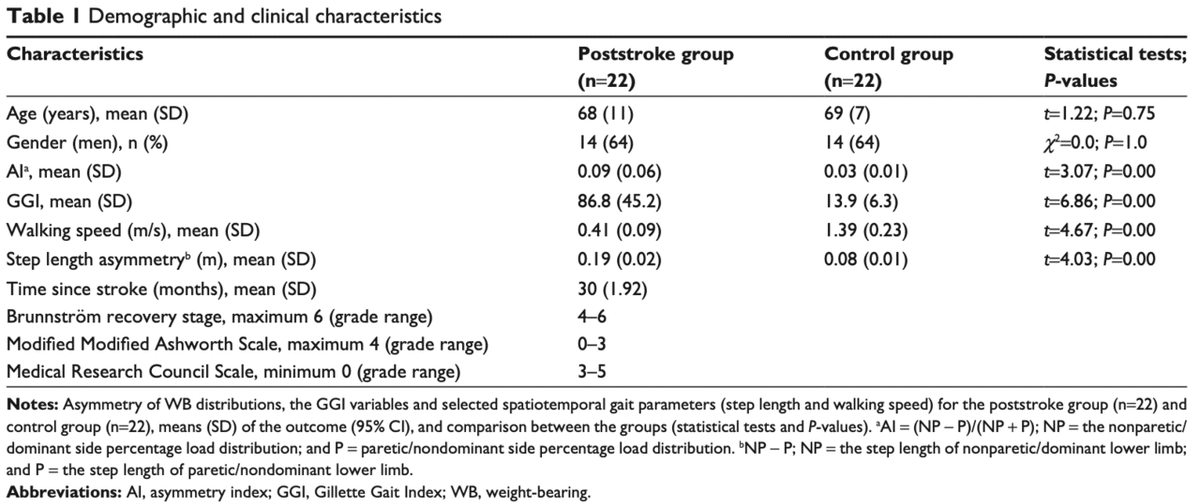

対象者:慢性器脳卒中者22名(平均年齢:68歳、発症後:平均で2年6ヶ月)

コントロール群:健常者22名(平均年齢:59歳)

対象基準:

1. 1年以上前の脳卒中の発症

2. 支持なしで30秒間の立位が自立

3. 介助や装具なしで少なくとも10m歩行が可能

4. 口頭指示理解が可能

除外基準:

1. 歩行運動学的に影響を与える筋骨格系の障害

2. 脳卒中以外の神経学的疾患

3. トレッドミル歩行を行うことが医学的に禁止されている方

理学療法評価

運動機能:Brunnstrom Recovery Stage

筋緊張:MAS(Modified Ashworth Scale)

筋力検査:MRC (Medical Research Council)、膝屈伸筋群、足関節底背屈筋群

対象者情報はこちらから↓(論文より引用)

研究方法

1. 姿勢測定による荷重負荷量(WBA)の分布

・フォースプラットフォームを用いて測定。

・測定は3回実施

・脳卒中グループでは身体の麻痺側と非麻痺側の間のWBAを測定した

2. 3次元動作解析

・歩行データは裸足で補助具なしでトレッドミル上を歩行。

・歩行前に10m歩行のデータを収集(速度、時間)

・対象者は3分間トレッドミル上を歩行(慣れるため)

・各対象者で8~10回分の歩行サイクルが行われるように測定

歩行パターンの特徴を明らかにするためにGGIで分析。

統計解析

・歩行の非対称性を評価

・正規性の検定(Shapiro-Wilk検定)

・Mann-Whitney U-test(正規性に従わない場合)

・Spearman's rank correlation test(WBAとGGIによって明らかとなった歩行パラメータの相関性を評価)

結果

ここから先は

脳Life 〜PTのための英文Review〜

若手セラピスト向け(初学者)に脳卒中や脊髄損傷などの中枢神経領域に関する英文、書籍から臨床的私見を加えてまとめたマガジンです。 内容は個人…

noteをご覧頂きありがとうございます!皆様方にご支援頂きながらnoteを活用出来ていることを嬉しく思います。僕のnoteが少しでも皆様のお役に立てると幸いです。noteによる売り上げは、より有意義な情報発信に繋がるように活用させて頂きます😊