前型脊髄損傷者の病態理解

前型脊髄損傷は言葉の通り脊髄の前部を損傷した状態を言います!

今回はこの前型脊髄損傷による病態をまとめていきたいと思います!

この病態の特徴として一般的には、

・髄節レベル以下の運動麻痺

・温痛覚障害

・触圧覚や深部感覚は保たれやすい

とされています。

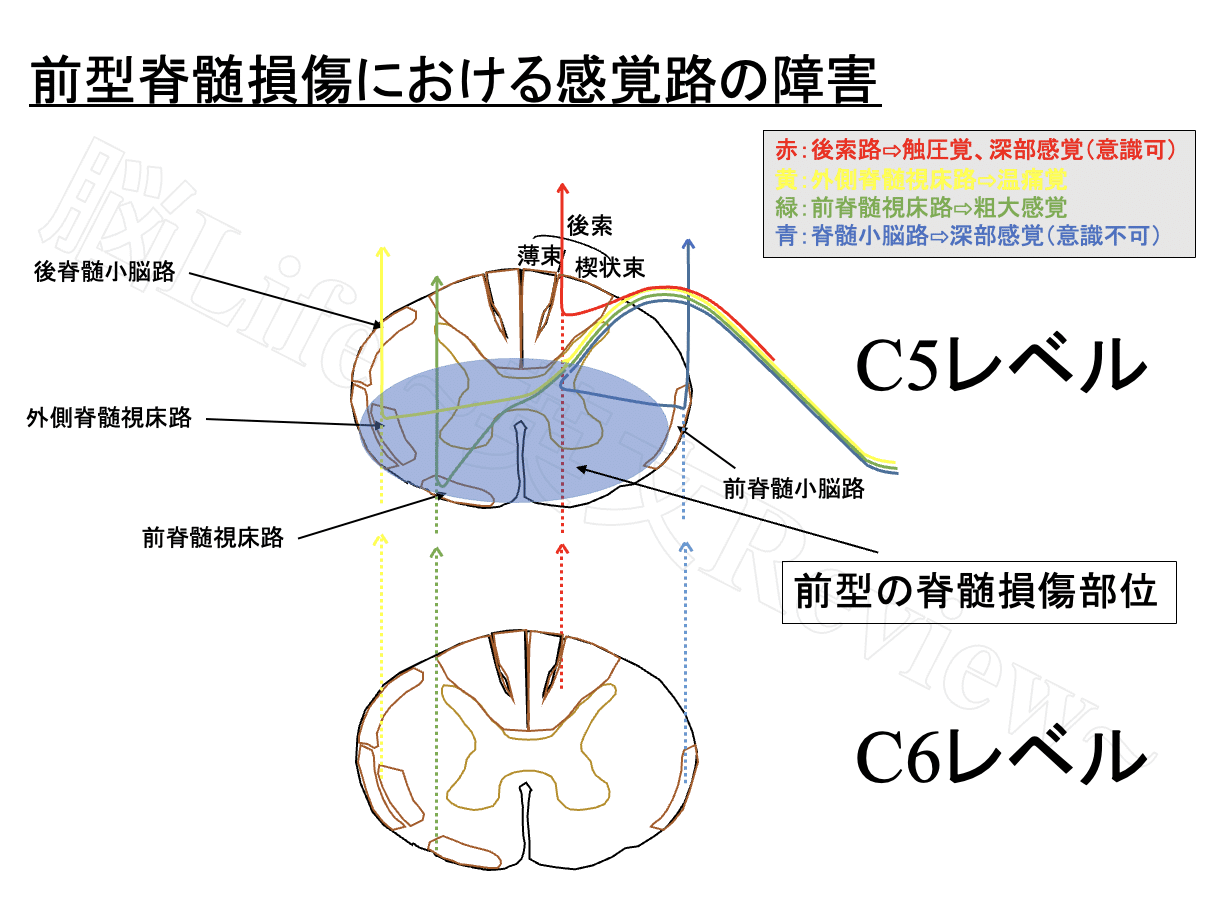

まずは感覚路から整理しましょう!

前型により障害されやすい感覚路

1. 外側脊髄視床路

2. 前脊髄視床路

3. 脊髄小脳路

主にはこの2つになります。

それぞれ、

1. 外側脊髄視床路 → 温痛覚

2. 前脊髄視床路 → 粗大感覚(触覚・圧覚)

3. 脊髄小脳路 → 意識できない深部感覚

に関連する神経路であるため、これらの障害は起こりやすくなります。

一方で、前型で唯一損傷がない神経路は、後索を上行する感覚路(繊細な触圧覚、意識できる深部感覚)だけということになります。

このことから、温痛覚や粗大感覚に対する評価は必須になります。

これは、損傷髄節レベルで生じやすい障害になります。

では、髄節レベルより下位ではどのようになるでしょうか?

上記のように、大部分の感覚神経路は障害されてしまいます。

つまり、髄節レベルと同様の障害が下位レベルでも発生する可能性があります。今回の例えでいくと、C5レベルの温痛覚、粗大感覚、意識できない深部感覚の障害に加え、C6レベル以下でも同様の感覚神経が障害されている、ということが言えます。

温痛覚障害や粗大感覚は理解しやすい感覚障害ですが、

この前型の損傷で見た目上はわかりづらい反応に”意識できない深部感覚の障害”を伴います。

この神経路は一般的に意識できない深部感覚が通るとされており、この経路は名前の通り脊髄から小脳へ経由します。

脊髄小脳路が何をしているかというと、”運動におけるフィードバック機構に関与する”と言われています。

つまり、この神経路の障害は運動学習に影響したり、協調的な運動機能の低下(失調症に類似した症状)が出現する可能性があります!

運動の中では、フィードバック機構が働かないため、例えば、歩行中の歩幅がばらついてしまう、リーチ動作で適切に動きを調整できない、といった現象が見られることが予測されます。

この辺を運動課題を通して評価することは重要になると思われます!

より詳細に見ると、この脊髄小脳路は、

前脊髄小脳路と後脊髄小脳路の2つに大別され、前脊髄小脳路は主に上肢の神経路、後脊髄小脳路は下肢の神経路が通るとされています。

ということは、前型で特に損傷されやすいのは、前脊髄小脳路になるので、失調症に類似した症状は特に上肢レベルで見られやすくなります。

そのため、一般的に見られやすい痙縮症状に加えて、失調症状、運動学習にも目を向けて治療を提供する必要があります。

ここまでは感覚路から考察した内容でした。

では、運動路の解釈を深めていきましょう!

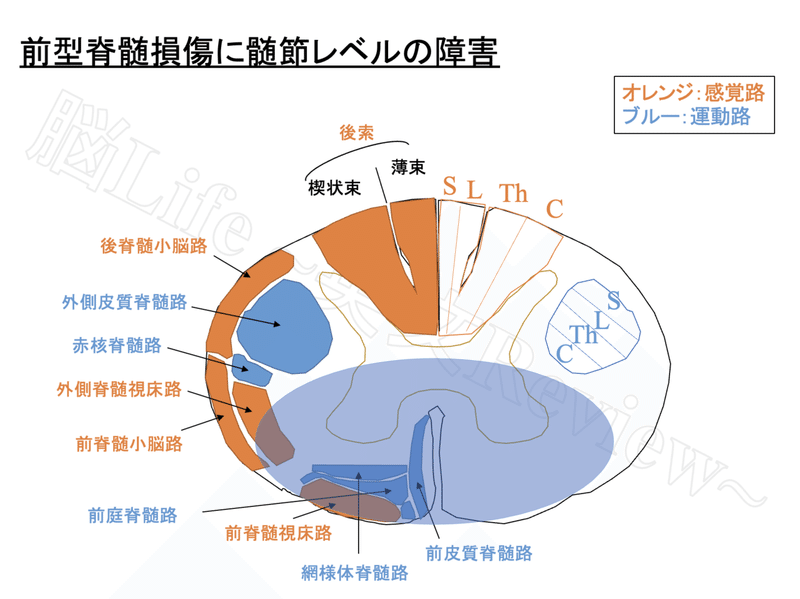

前型により損傷されやすい運動路

まずは、運動路をおさらいしておきましょう。

錐体路

・外側皮質脊髄路

・前皮質脊髄路

錐体外路

・赤核脊髄路

・網様体脊髄路(橋・延髄、別名でそれぞれ内側・外側とも表現される)

・前庭脊髄路(内側・外側)

・視蓋脊髄路

主に上記のように大別されています。

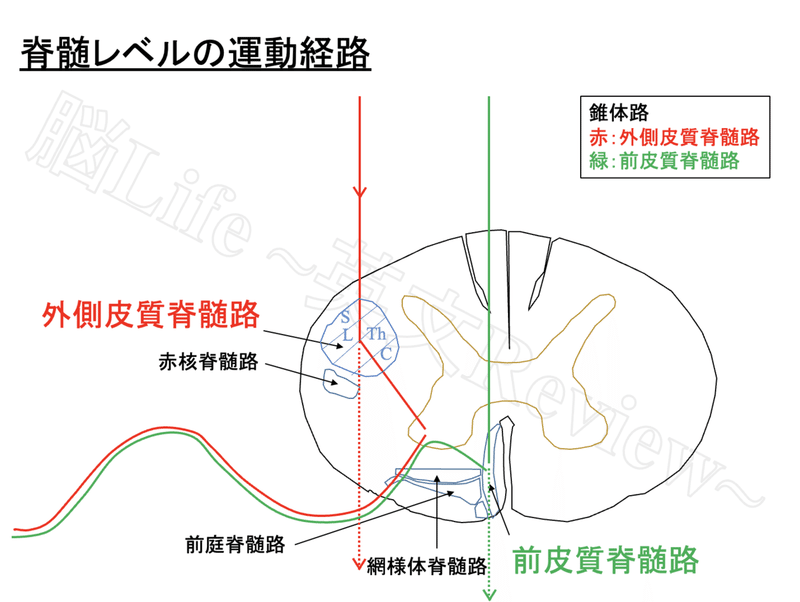

上記の画像を見ればお気づきになると思いますが、大部分が前索に神経路が集約されています。

一方で、錐体路の80%を占める外側皮質脊髄路は側索のやや背側に位置しており、赤核脊髄路も同様の部位に位置します。

では、前型損傷ではどのようになるのでしょうか?

キーポイントは、錐体外路です!

下記の画像をご覧ください!

ここから先は

脳Life 〜PTのための英文Review〜

若手セラピスト向け(初学者)に脳卒中や脊髄損傷などの中枢神経領域に関する英文、書籍から臨床的私見を加えてまとめたマガジンです。 内容は個人…

noteをご覧頂きありがとうございます!皆様方にご支援頂きながらnoteを活用出来ていることを嬉しく思います。僕のnoteが少しでも皆様のお役に立てると幸いです。noteによる売り上げは、より有意義な情報発信に繋がるように活用させて頂きます😊