⭐️『集中』『記憶』『継続』『満足』を高める【並列読書習慣】とそのメカニズムとは!? ①

🔴はじめに

本日は、読書術&仕事術です。

ちなみに、以下では「読書」と書きますが、そっくりそのまま「仕事」や「タスク管理」と読み替えていただければ、爆発的なパフォーマンスにつながる「可能性のある」ものになっているます。

今日の記事は、

①読書や作業を効率化し、

②記憶や潜在意識に定着させ、

③日常生活への重大な影響を与えることのできるテクニック(仮説)

を書きたいと思う。

⭐️こんな問題意識のある人に是非。

・読書を習慣化したい。

・読みたい本はあるけれど、なかなか消化できない。

・読んだ内容が【その時は理解】するけれど【定着】しない

・『読む』と『整理する』を一体化して読書の成果を高めていきたい。

・同時に読みたい本が2~3冊以上ある。積読ばかり。

・読書の内容を潜在化して、日常生活での【気づき】や【アクション】につなげたい。

それでは行ってみましょう。

💡しばらくは同一テーマでやっていきます。記事を理解する文脈を提供する観点から、前提を共有した後、本題に入っていきます。前回の記事を読んでいただいた方は、同じ内容ですので、飛ばしてください。

🔴並行読書とは一体何か?

まずは、直列読書と並列読書の違いについて考えていきたい。

条件設定 (説明の都合上かなり単純化しています)

・読みたい本が5冊(A〜E)ある

・これらを5日で読むとする。

・1日あたり、5時間の読書時間がある。

⭐️直列読書

普通に考えれば、1日で1冊の本を読むことになる。

これを『直列読書』と呼びたい。

⭐️並列読書

1日あたりの5時間を5つに区切り、A〜Eを小分けにして同時に読み進めていく。

最終的な読書量は、理論上は変わらない。

図で比べるとわかりやすい。

私は、これまでは、1週間を大まかに区切って、日ごとにやることを決めていた。

しかし、先週あたりから、【短い時間でいいから、毎日全ての5つのプロジェクトに手を出してみよう】と考え始めた。

実感として、相当な【集中力】と【記憶力】、【満足感】を得られている実感があるので、シェアすることにした。

🟦構成

ということで、この【並列読書】の効果とメカニズムについて少し考えていきたい。

なお、以下は全て仮説であり、私の頭名の中で組み立てたロジックに過ぎないことは明記しておく。

🔴実例

先ほどはイメージ図を示したが、まずは実際のやり方をご覧いただきたい。

例えば、以下の5つの本を読みたいとしよう。

A 健康的な食事

B コミュニケーション技術

C 効率的な学習法

D 子育ての方法論

E 残業を減らす仕事術

小さなプロジェクトが5つある感じだ。

やり方は至って簡単だ。

⭐️【記録】と【分割】を意識していれば、それでいい。

❶A~Eのプロジェクトを10〜30分という一区切りで、時間を区切って実施する。

タイミングや進捗状況で調整できるように、順序は問わない。やりたいものから

❷プロジェクトごとに時間をきちんとはかる。

❸合間合間で、プロジェクトごとの合計時間のばらつきを確認して、偏りがないようにする。

*ちなみに、これを行うにあたって、とても便利なアプリがあるので、いずれ紹介するかもしれない。

さて、やり方は至ってシンプル。この背後でどんな心理メカニズムが働いているだろうか。何度も言うが、あくまで仮説である。だが、効果は結構実感している。

🔴【締切効果】が集中力を高める!?

いわゆる【締切効果】というやつである。これには、以下に示す2つの概念が関わっている。❶パーキンソンの法則 ❷パレートの法則

【パーキンソンの法則】

あるタスクに対する時間を与えられると、その本質以外の周辺的なものが見えてくる。例えば、パワーポイント資料の作成。次の2つの指示を私たちはどう受け止めるか?表を作ってみた。

このように、

私たちは『時間がある』と思えば思うほど、瑣末なことに囚われるようになっていく。

やるべきことがおわっているのに、『なんか不安』とか『みんな残業してるし』といった理由で、細かすぎるところを詰めるのは、時間がもったいない。それならば、【もっと大事な他のプロジェクト】時間を注ぎたい。

【パレートの法則】

『上位80%の重大な結果』と言うのは、『たった20%の努力』で生み出されていることが多いという法則。逆に、「時間がある!」と思って行う努力の『80%』は、『底辺の20%』という結果を生み出している。

(*情報収集やフォント、スタイルの調整ももちろん重要である。これは、目的と与えられた時間、リソースとの兼ね合いの問題になってくるので、ここでは扱わない・・・)

私たちの思考や意識をコントロールすることはとても難しい。これまでにも、このnoteでは、【意思は弱い】【意思をコントロールするのは、『道具』や『環境』である】という主張を繰り返し伝えてきた。

締切効果も私たちの意思を変える『道具』『環境』である。

締切があることで、無駄を網羅しようとする【絨毯爆撃モード】から、大事なことに特化する【少数精鋭】モードに切り替えることができる。

並列読書は、圧倒的な集中を生み出してくれる。

🔴記憶力UPのための【学習スケジュールの最適化】とは!?

並列読書は、集中力だけではなく、記憶力も高めてくれる。

というのも、人間の記憶のメカニズムに最適化された学習だと考えられるからだ。

記憶は、脳みそに『入る時』だけ蓄積されるのではない。むしろ、それを『取り出すとき』『取り出そうと頑張る時』にこそ、記憶は蓄積される。

その辺は、こちらの書籍を見て欲しい。

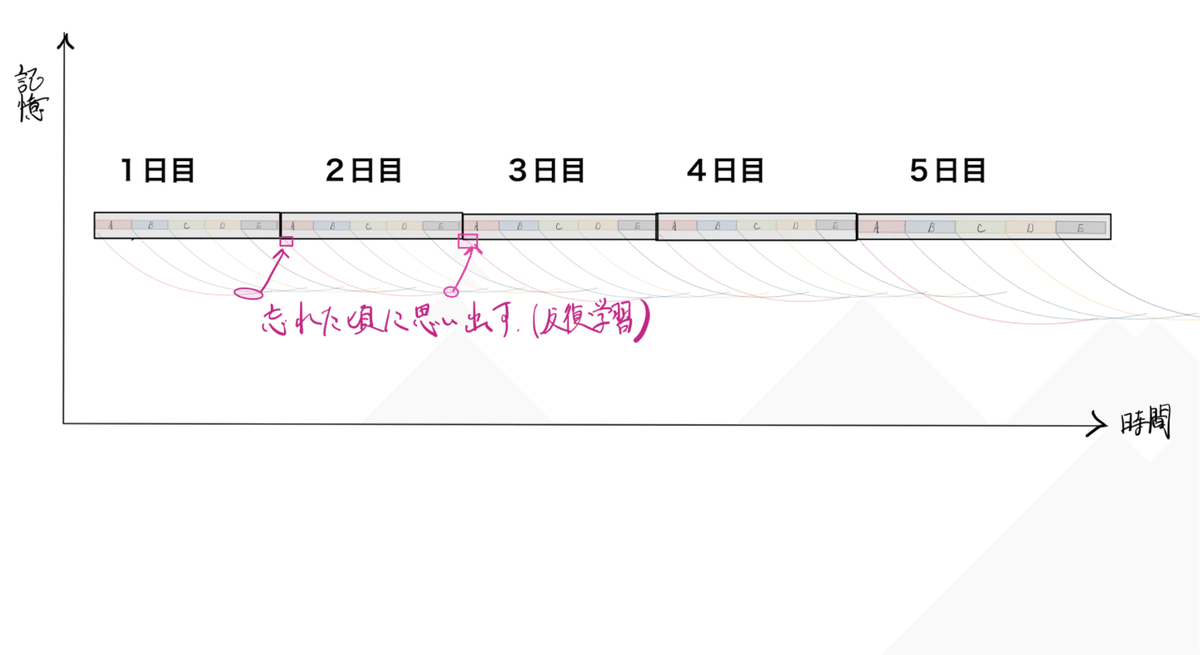

さて、先程のものにちょっとした解説を加えたつぎの画像を見て欲しい

【直列読書の場合】

A > B > C > D > E という長期的な区切り

【並列読書】

1回あたりの学習量よりも、【反復】を意識したスケジュールになっている。「読書」や「学習」と言うのは、【一連の繋がり】で成り立っている。

学習のたびに、「あ、昨日は確かこんな話だったなぁ」「今日は第2章だ。そういえば、第1章は・・・」と言うふうに【記憶の取り出し】が何度も起こるようなスケジュールになっている。

ちなみに、教育の世界でも、

ある内容を集中的に長時間記憶するよりも、短期的に繰り返した方が圧倒的に効果が高いと言われている。

英単語帳を30ページやるなら、❶よりも❷のやり方の方が良い。

❶○10ページを着実に覚え、3日間進める。

❷×ほとんど抜け落ちていてもいいから、毎日30ページやる。それを3日反復する。

今日はここまで。

まだまだ、並列読書のメリットが考えられる。今後も紹介するこれらのメリットを体験しつつ、しっかりと『メカニズムを踏まえて』実践すれば、効果も増大となる・・・と期待している!

次回以降(予告)

⭐️並行読書のもたらす効果

・読んでいなくても【学習】【発見】【ひらめき】を引き起こす【スコトーマの解放】とは!?

・並列読書が習慣化のメカニズムに最適な理由とは?

・【ツァイガルニク効果】による【継続効果】とは?

・WIGとWirlwindの振り分け

・「マルチタスクは良くない!?」という意見も・・・

この記事が少しでも皆さんのお役に立てたら幸いです😼

最後までお読みいただきありがとうございました‼️

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?