書けないモノを書けるようになるための「習作」

物書きの皆さん、苦手なジャンルや苦手な描写、苦手な執筆過程ってありませんか?

自分の「得意」なモノだけで小説を書けるなら、こんなにラクなことは無いのですが…

それ「だけ」では、いずれ限界が来ます。

創作活動をただ「やる」だけでなく「続けていく」ためには、どうしてもどこかで「苦手を克服する」ことが必要になってくるのです。

■新しい「何か」にチャレンジするなら、それが「習作」

「習作」と言っても定義はいろいろあると思うのですが…

自分の場合「新しい“何か”に挑戦しているなら、それはもう“習作”」だと思っています。

「新しい」とは、「自分にとっての」新しさです。

新しいジャンルを書けるようになるためには、そのジャンルに挑んでみるしかありません。

新しいスキルを獲得したいなら、そのスキルに挑んでみるしかありません。

たとえ世間的には既に目新しさのないジャンル・スキルだったとしても、自分にとって未知のものに挑むなら、それはもう「習作」なのです。

■まずは、苦手意識を「忘れる」ことから

それまで「書けなかった」モノに挑む時、大切なのはまず「苦手意識を持たない」ことです。

苦手意識があると、それだけで心が「構えて」しまいます。

「どうせ上手く書けるはずがない」「書くのが嫌だ」「つまらない」と思いながら挑んでも、良いモノが出来るはずがありません。

なのでまずは、自己暗示でも何でも良いので、とにかく苦手意識を持たないようにします。

自分の場合は、「苦手意識をなくす」と言うよりは「苦手意識を忘れる」つもりで挑むことが多いです。

「苦手意識をムリヤリ消す」のではなく、たとえば苦手なジャンルの中でも「この要素はおもしろい」「こういう方向性なら書けるかも」というモノを見つけ、そちらに「意識を逸らす」のです。

あとは自己暗示的に「新しいことにチャレンジするのって、楽しい!」「難しければ難しいほど、できた時の達成感はスゴいはず!」と自分に言い聞かせ、心をポジティブに盛り上げます。

実際、ハードルが高ければ高いほど、乗り越えられた時にはある種の快感を得られますので、一度経験すると逆にハマり過ぎてヤバいです。

下手すると「結果も考えず未知に挑み続ける習作ジャンキー」になってしまいますので、そこは注意した方が良いかも知れません😅

この「楽しいと思えるかどうか」が、何気にジャンル習得・スキル獲得の成否を左右する重要な要因になって来たりするのです。

■「できるかどうか」より「どうやったらできるか」

「今までやったことのないこと」に挑む時、自分は「できるかどうか」は考えません。

そこに思考を割くよりも、まず「どうやったらそれができるのか」を考えます。

「こうやったらできるのでは?」という仮説を立て、とにかく実行に移してみることが多いです。

失敗した時には「これじゃ駄目だったのか…」と反省し、「じゃあ別の方法を試すか」と1から思考を練り直します。

いわゆるトライ&エラー(試行錯誤)です。

失敗したらその分の労力は無駄になってしまうため、一見すると「損」な方法なのかも知れませんが…

結局のところ何事も「試してみなければ成功するかどうかは分からない」のです。

行動に移す前にぐじぐじ悩み続けるより、一手でも多くの試行錯誤を試してみる方が成功への近道だと思っています。

■習作の目的は「感覚をつかむ」こと

個人的に、習作執筆の最大のポイントは「感覚をつかむこと」だと思っています。

自分にとって「未知」のものは、初めは「感覚からして分からない」ものです。

たとえば物書きが「どのくらいの文章量をどれくらいの時間で書き上げることができるのか」は、個々人の能力や性質によります。

(同じ物書きでも「得意なジャンルか・苦手なジャンルか」によっても執筆スピードは変わってきますが。)

ある程度の数をこなせば、自分の「だいたいの筆の速さ」が分かってくるかと思いますが…

その感覚をつかむ前に「○日までに×ページ書き上げる!」とシビアな締め切りを設定してしまうのは、かなり「無謀」なことですよね?

自分がコメディ向きなのかシリアス向きなのか、得意な描写は何か・不得意な描写は何か、どれくらいのボリュームの作品が書けるのかetc…

自分の物書きとしての「個性」さえ、ある程度の「創作」を重ねて感覚をつかまないことには、分からないことが多いのです。

書く前は「自分に○○なんて書けるはずがない!」と思っていたことが、挑んでみたら意外とアッサリ書けてしまうこともあります。

自分もかつては「自分に短編(短い話)なんて書けるはずがない!」と思っていた時期があります。

今では普通に量産していますが…。

「執筆の仕方」自体も、感覚をつかまなければ難しいことが多々あります。

たとえば「ボンヤリしたアイディアから具体的に設定・世界観を作っていく過程」「起承転結の“承”をどう展開させていくか」「物語の最後の一文を、いかにスパッとスッキリ締めるか」etc…。

習作で試行錯誤して「これだ!」という感覚をつかむことさえできれば、次からは比較的スムーズにできるようになるのですが、感覚をつかむまでは結構大変です…。

逆に言えば、習作とはそういう「上手くできないこと」が「上手くできるようになる」よう「感覚をつかむ」ために書くものなのです。

(ちなみに上に書いた「感覚をつかまなければ難しいこと」は、別ブログにノウハウをまとめているものもありますし ↓ 、そのうちここ(note)でも記事をまとめていこうと思っています。)

■「実験的な挑戦」や「引き出しを増やす」は初期のうちにやっておくべし

これは勝手な持論なのですが…

「実験的なチャレンジ」や「未知のジャンルに挑んで引き出しを増やす」作業は、物書きとしての注目度が低い初期の段階でやっておいた方が良いと思っています。

なぜなら、実験的な作品や未知への挑戦には必ず「失敗のリスク」が伴うからです。

自分の「苦手なもの」「得意かどうかすら分かっていないもの」に挑むのですから、完成度や質が「普通」より落ちる可能性があるのは当然のことです。

ですが読者は、作者が「普通より困難な道に挑んでいる」ことなど知るよしもありません。

読者の目に映るのは、ただ結果のみ。出来上がった作品のクオリティーのみです。

たとえば作者が既にある程度のヒットを飛ばし、読者もたくさんついた状態で「習作のリスク」を取った場合…

失敗すれば(評価が落ちれば)、読者の目には「作品の質が落ちた」「もうネタ切れになったのか」「作者が迷走している」といった感じに見えますよね?

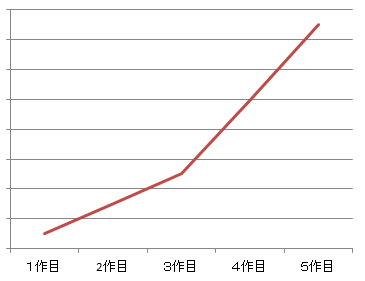

逆に、まだ注目度の上がっていない初期の段階で積極的にリスクを取り、スキルを上げ、徐々に「自分の得意」に移行していったなら…

物書きとして「右肩上がり」に成長しているように見えるのです。

そもそも、注目度がある程度上がってしまうと、精神的に「守り」に入って「リスク」を取りづらくなるということもあります。

物書きとしての「チャレンジ」は、いつでもできるというわけではないのです。

無名なら無名のアドバンテージを活かして、今のうちに「好き勝手」やっておくのも1つの手なのではないでしょうか?

その「好き勝手」が楽し過ぎると、なかなか次のステップに移行できなくなるので、そこは注意が必要かも知れませんが…。

「できないことができるようになる」って本気で楽しいので、一度ハマると次々にいろいろ試してみたくなって脱け出せなくなるのです…。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?