行動心理学のエッセンスが分かる!

これからいくつかの質問をします。あなたはその答えの中に、ある法則を見つけることができるでしょう。果たしてどのような法則があるでしょうか。

それでは、まず次の6つの質問に答えてみてください。

質問1

あなたは、大好きな歌手のコンサートに出かけました。

チケットは事前に1万円で購入していた。

しかし、会場入口でチケットを落としたことに気づいた。

入口近くでは、1万円でチケットを販売している。

(席位置は元のチケットとほぼ同じ)

さて、あなたならどうしますか?

1. 買わずに帰る

2. 買いなおす

質問2

あなたはスーパーに洗剤を買い物に行きました。

スーパーは50mほどの距離に2店並んでおり(A、B)、家に近い方のスーパーAの方に入った。

洗剤は400円で売られていた。

しかし、あなたは隣のスーパーBで300円で売られていることを知っていたとします。

さて、あなたならどうしますか?

1. Aでそのまま買う

2. Bに行って買う

質問3

スーパーで買い物をしたら、抽選に当たり、景品はどちらか好きな方を選ぶことができるといわれました。

さて、あなたはどちらを選びますか?

1. 確実に1万円貰える。

2. コイントスをして表なら2万円貰え、裏なら何も貰えない。

質問4

あなたは、大好きな歌手のコンサートに出かけました。

チケット代(1万円)は当日会場で支払う予定でした。

チケット代の1万円は、財布には入れずに胸ポケットに入れておきました。

しかし、会場につくと、胸ポケットの1万円がないことに気付いた。

(間違いなく落としてしまったことに気づき、もうこの1万円が戻ってくることはない状況である。)

今、財布の中にはちょうど1万円が残っていました。

さて、あなたならどうしますか?

1. あきらめて、そのまま帰る

2. 財布の1万円でチケットを買う

質問5

あなたは以前から買おうと決めていた薄型テレビを家電量販店に買いに行きました。

家電量販店は50mほどの距離に2店並んでいます(A店とB店)。

あなたは昨日、A店に行って値引き交渉をした結果、197,800円で売ってくれることになっていました。(ただし、これ以上の値引きはないことも分かりました。)

そして今日はB店に行って改めて交渉したが、どんなに頑張っても198,500円までしか値下げしてもらうことはできませんでした。

(ただし、補償やポイントなど他の条件はすべて同じとします。)

さて、あなたならどうしますか?

1. B店で買う

2. A店に行って買う

質問6

あなたには借金が2万円あります。

銀行から、今ならキャンペーン期間で、どちらか好きな方を選ぶことができるといわれました。

さて、あなたはどちらを選びますか?

1. 借金が1万円に減る。

2. コイントスをして表なら借金は全額返済、もし裏なら今のまま。

どうですか?

お金の価値が一定ではなくて、状況によって感覚が違うと思いませんでしたか?

プロスペクト理論

人間は目の前に利益があると、利益が手に入らないというリスクの回避を優先し、損失を目の前にすると、損失そのものを回避しようとする傾向がある。

損失回避の法則

儲けに対しては確実に、損に対してはリスクを背負ってしまう。

行動経済学とは何だろうか

プロスペクト理論における意思決定基準は、価値関数と確率加重関数からなります。価値関数は一般的な経済学では効用関数に対応していて、それを確率加重関数によって重みづけした確率を掛 けることで、意思決定者の期待を表すことができます。

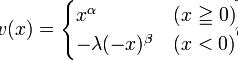

後にプロスペクト理論は、「累積プロスペクト理論」として拡張されました。カーネマンは、価値関数と確率加重関数の式を以下のように特定してい ます。

価値関数:

確率加重関数:

![]()

また、累積プロスペクト理論の確率加重関数では、ショケ積分が採用されています。

保有効果

自分が所有しているものに高い価値を感じ、手放したくないと感じる現象のことをいいます。

あるものを得ることで得られる効果よりも、今持っているものを失うことの痛みの方を大きく感じてしまう傾向があります。

問題7

あなたはセミナーで外出した際、ランチのお店を探していたところ、好物の「特選うなぎランチ」が目にとまりました。

ランチにしては少し高かったので悩んだ末に入店しました。

さて、あなたならどちらのメニューを注文しますか?

A:2000円の特別ランチ

B:1000円の並ランチ

問題8

あなたはセミナーで外出した際、ランチのお店を探していたところ、好物の「特選うなぎランチ」が目にとまりました。

ランチにしては少し高かったので悩んだ末に入店しました。

さて、あなたならどちらのメニューを注文しますか?

A:3000円の松ランチ

B:2000円の竹ランチ

C:1000円の梅ランチ

松竹梅効果

一般に、三つの選択肢では真中が最も多く選ばれることが知られています。

先の例でいえば、本当に売りたい商品が「2000円のランチ」であったならば、意図的に3000円のランチという選択肢を用意しておくことが賢明です。

問題9

あなたはA社の事業に100万円投資しようと決めました。

その利回りは10%ととても高利回りです。

すでに90万円の振込みを終えており、残りの10万円をこれから振り込むことになっています。

そのとき、B社がまったく同じ事業をスタートすることを知りました。

B社はA社に先んじて特許取得できることも分かりました。

B社が特許を取得した場合には、A社はB社からライセンスしてもらわない限り事業の継続も難しいことが分かりました。

さて、あなたは残り10万円の振り込みをしますか?

コンコルドの誤謬

すでに投資していて、どのような意思決定をしても回収できないコストであるにもかかわらず、そのコストを回収するために、その後の意思決定に大きな影響を及ぼしてしまうバイアスのことをいいます。

一旦投資したものに対して、利益が見込めないにも関わらず、いずれ利益が見込めるとして資金を引き揚げない現象を指すこともあります。

サンクコストの過大視

すでに投資していることを過大視してしまうことで、正しい判断がしにくいことをいいます。人間はとかく、すでに使ってしまったお金にこだわりがちなものなのです。

問題10

アフリカ諸国全体で、高校就学率(高校に進学する率)は70%より多いと思いますか?少ないと思いますか?

では、あなたは、アフリカ諸国の高校就学率は何%だと思いますか?

問題12

アフリカ諸国全体で、高校就学率(高校に進学する率)は20%より多いと思いますか、少ないと思いますか?

では、あなたは、アフリカ諸国の高校就学率は何%だと思いますか?

アンカー効果

最初に印象に残った数値や物事が、その後の判断に影響することをいいます。物事を判断する際に、情報の断片や一部を必要以上に意識してしまうことで、判断を誤りやすくなります。

問題12

A子さんは大変まじめな人で、子供のころから読書が大好きだったそうです。性格はおとなしくて、大変に落ち着いた雰囲気があり厚めのレンズのメガネをかけています。

現在は、大学生で文学部で文化・歴史の勉強に励んでいるそうです。

A子さんがやっているアルバイトはどちらだと思いますか?

A:図書館の司書補佐

B:レストランのウェイトレス

問題13

コイントスを20回行いました。

20回の出目(表裏)を想像して紙に書いてみてください。

さて、あなたは同じ目が4回続けて起こることを想像できましたか?

ヒューリスティクス

経験則や先入観から答えを導こうとする思考法のことをいいます。

たとえば、日本生まれで日本育ちの外国人もたくさんいます。それなのに、外見だけから勝手に判断して「きっとネイティブ並みに英語がはなせるはずだ」「日本語は分かるのかな?」などと考えてしまう人も多いのではないでしょうか。

問題15

あなたはあるイベントに参加しました。

参加者はあなたともう一人の計2人です。

ルールは以下の通りです。

主催者からあなたは1万円を貰います。

そのうちいくらか(1円以上)をもう一人の参加者にあげることになっています。

いくらあげるかは、あなたが決めることができます。

もう一人には、あなたからお金をもらわないという拒否権があります。

拒否権を使った場合、二人とも1円も貰えないというルールになっています。

もう一人はあなたが1万円貰っていることを知っています。

そして観衆はいません。

いくらあげたかは、二人だけしか知ることはできません。

あなたはいくらあげますか?

ゲーム理論

ホモエコノミクスを想定。

理論と実際の違い

フォールスコンセンサス理論

自分と他者との間で共有されているコンセンサスを過度にみる認知的バイアスのことをいいます。

つまり、他者も同じだろうと思ってしまうことです。

問題17

あなたの個性(ユニークさ、他人と違う所)はなんですか?

あなたがこれまでの人生の中で、これはユニークだ!と思っていることを挙げてみてください。

フォールスユニークネス理論

フォールスコンセンサス理論とは逆に、コンセンサスの程度を軽く見積もり、自分だけが(もしくは他人だけが)特別な潜在であると思うこと。

行動経済学の主な理論

ヒューリスティクス、…のバイアス

直観で素早く結論を出す方法

代表性

利用可能性

固着性

予言の自己成就

ピークエンドの法則、終わりよければすべてよし

コンコルドの誤謬、サンクコストの過大視

フレーミング効果 (コップの水)

基準値の誤り

大数の法則、小数の法則

代表性のマジック

確実性効果

アンカー効果

注意力の欠如

注意の焦点化効果

帰属のエラー

自己奉仕的バイアス

フォールスコンセンサス理論、フォールスユニークネス理論

群れ効果、集団思考、集団規範⇔悪魔の弁護人

ハロー効果

自信過剰

願望的思考

後知恵

偽りの記憶

無意識のいたずら

ポートフォリオ理論

順序効果、新近効果

プランニングの誤り、予測の誤り

保有効果、損失回避の原則、現状維持

先入観のトラップ

公表バイアス

参考記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?