サーミと私、伝統手工芸に導かれ 〜北方先住民族を巡る旅 その2

これから3回に渡り、私がこれまで目にして来た北方先住民族のアート・伝統工芸・文化などについて綴ってゆきたいと思います。

第1回の記事はこちら

第2回は、ヨーロッパで唯一の先住民族サーミについて。

4000文字近くありますので、お時間のある時にでも、お読みください。

サーミとの出会い

私とサーミとの出会いは、まだ結婚する前、夫の生まれ故郷である北極圏の街を訪れたことからだった。

その日、夫は用事があるというので、私は一人で地元の博物館を訪れた。そこにはラップランドの自然、文化、歴史についての展示があり、その中でもひときわ印象的で、私の目を引いたのは、鮮やかな青の生地に色とりどりの装飾が施された民族衣装だった。

それらを身につけている人々の名は「サーミ」と記されていた。

サーミとは?

スウェーデン・ノルウェー・フィンランド・ロシアの4カ国にまたがる北極圏の地域はラップランドと呼ばれ、その地に古来より居住する遊牧の民がサーミなのだ。

サーミは、厳しい極北の自然環境の中で、トナカイと共に移動しながら、コタ・kotaと呼ばれるテントを張り、精霊信仰を持ち大地の恵みに感謝しながら生きてきた北方先住民族で、独自の伝統文化を持っている。

元々サーミに国境はなかったが、現代では各国に定住し暮らしている。

サーミの伝統工芸

サーミの伝統手工芸品は、Duodji(ドゥオッジ)と呼ばれている。

私がサーミに魅了される入り口となったのも、手工芸品からだった。

木製カップのククサ・Kuksaは、日本へもかなり輸出されているので、ご存知の方もいるかもしれない。ラップランドへ行くと土産物屋には必ずと言っていいほど置いてある工芸品だ。

こちらの国でもサーミに限らず、森へ行く時などに持参しコーヒーを入れて飲んだりする。

持ち手にトナカイの角があしらわれているタイプ

ククサは白樺のコブの部分をくり抜いて作られている。その中でもカーリーバーチと呼ばれる白樺は貴重で、班入りの木目が美しい。

最近日本でも人気のある、ピューターブレスレットやトナカイの革製ショルダーバッグは、トナカイの革にピューター(錫製)の糸を編み込んだものを縫い付けたり、刺繍してある。

ピューターはサーミの装飾品によく使われている素材だ。

トナカイの角を用いサーミの絵文字や文様が彫られた装飾品も、古くから作られてきた。

こちらは、トナカイの角で作られたシャーマン・ドラムとバチを型取ったペンダント。かつてサーミのシャーマンは、このような太鼓を叩き祈祷を行っていた。

紐の部分もトナカイの皮を縒ってある

こちらはニードルケース。

サーミにとって針は貴重品だったので、トナカイの角から作られたケースに納め美しい模様を彫るなどして、大切にされていた。

ノールビンドニングという編み物の編み針

ここまで掲載した手工芸品は、コブ型のククサを除き、全てラップランドのハンドクラフト工房で手に入れたもの。

森で木を削ったり、魚を捌いたりする時に使う、小刀の鞘や柄にもトナカイの角は使われ、緻密な文様やカービングが施されている物もある。

サーミは、これら暮らしに欠かせない道具類は、腰からベルトに下げ身につけていた。

こちらの国でプーッコ・Puukkoと呼ばれる、先が湾曲したナイフは、サーミに限らず森へ行く時に携帯する。マイ・プーッコは一人前の男の証みたいな意味もあり、息子も中学生になった時に夫から贈られた。

サーミにとってトナカイは、暮らしの糧であり大事な財産。ラップランドのトナカイは野生ではなく、ほぼ100%飼い主がいて、耳に印が付けられている。

ラップランドに来ると、トナカイに注意!という標識が加わり、道路を横断中のトナカイは優先され、車の方が停車しなければならない。

夏が終わると放牧していたトナカイは集められ、食用にするものは分けられる。肉は食用、毛皮はブーツ、バッグ、アクセサリー、毎年生え変わる角までも、余すところなく使われる。

ベルトなどの紐類はバンド織りという技法で織られており、櫛のような形の独特の道具を使う。

トナカイの角製の織りの道具(右)

真ん中はニードルケース

動画にもあるように、自分の腰に糸の束を巻きつけ織り機に通し、手織りしている。

サーミ文化の中心地とされるスウェーデン・ヨックモックでは、17世紀から続くウィンターマーケットが毎年2月に開催され、各国からサーミが集結し、サーミの伝統手工芸品も多数並ぶ、世界中から何万人という観光客が訪れる一大イベントとなっている。

私も一度は訪れてみたいと長年思っているのだけど、なかなか機会がない。

サーミの民族衣装とアイデンティティ

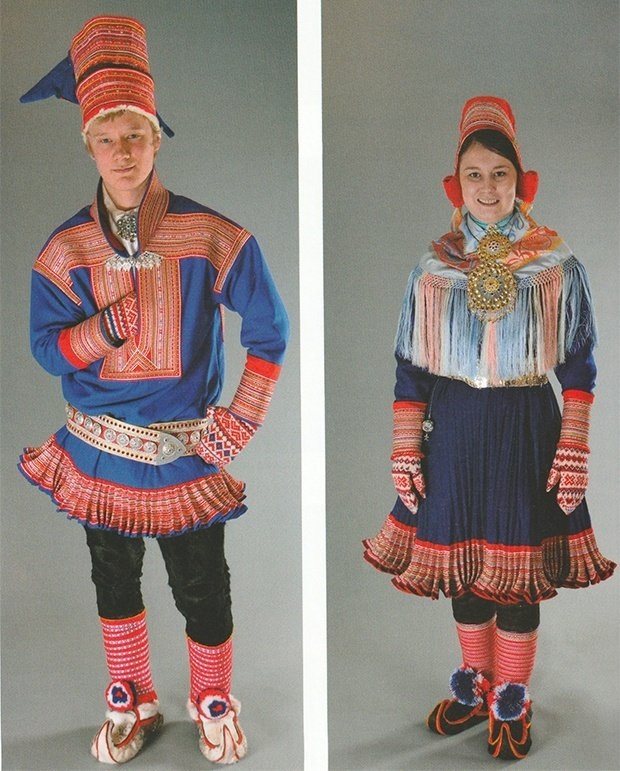

サーミの民族衣装は、コルト・Koltoと呼ばれ、フェルト生地に色鮮やかな装飾が施され、地方ごとにデザインや色、装飾に違いがあり一目で出身地がわかるという。

実は、ラップランドで代々暮らしてきた夫の一族にもサーミの血が流れている。

こちらは夫一族のルーツである地方の衣装。

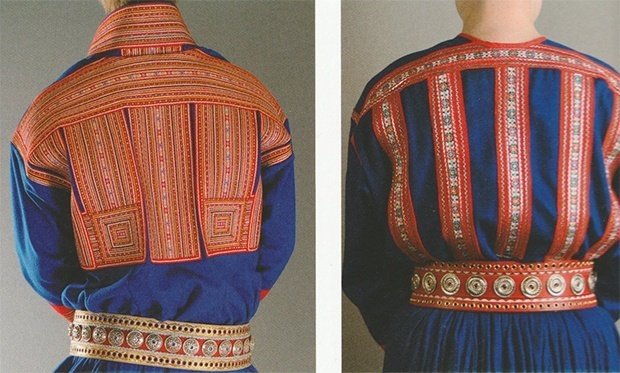

鮮やかな青のコルトは、男女共にジャケットやスカートの裾に刺繍ブレードの細かいプリーツがあしらわれているのが特徴。

男性はトナカイの革製パンツを履いている。

「Suomen saamilaispuvut」より掲載

刺繍ブレードがこれでもかというくらい

ふんだんに使われている

「Suomen saamilaispuvut」より掲載

民族衣装と合わせる小物にも様々な意匠が施されている。

トナカイの皮をなめして作られたヌツッカート・Nutukkaatと呼ばれるブーツは、先がくるんとカールした特徴的な形をしている。

履く時は中に藁を詰め、足首からバンド織りテープをゲートルのようにぐるぐる巻いて防寒する。

男性の帽子は出身地によっては、大きなボンボンが付いている。

女性はボンネットのような帽子、フリンジのついた大判スカーフ、祝いの日にはピューターのブローチやピアスなど華やかで美しい装飾品を身につける。サーミはお洒落なのだ。

ご存知の方もいると思うが「アナと雪の女王2」のモデルとされているのもサーミだ。

サーミは、自分たちが居住している国の言葉はもちろんネイティブだが、彼ら独自の言語であるサーミ語も存在する。

ラップランドに来ると、サーミのラジオチャンネルも聴くことが出来て、一日中サーミ語でニュースや音楽が流れている。夫は車の運転をする際に時々このラジオをつけていた。

夫の曾祖母はサーミのシャーマンだったとも聞いた。祖父は髪も黒っぽく小柄で顔立ちにまだサーミの面影があったが、現地人との婚姻などにより何世代にも渡り混血が進み、外見からはサーミと分からない者も多い。

現在、夫家族のアイデンティティはサーミではない。唯一サーミ語を少しだけ理解できた夫の祖父も他界した今は、誰一人としてサーミに関心もなく、むしろ、どちらかというとサーミとは距離を置いている感じすらある。

その背景には、サーミに対する偏見や差別など長い迫害の歴史があったことを、私も徐々に理解していった。ラップランドじたい辺境の地とされ、蔑称で呼ばれていたこともあったようだ。

かつての北欧各国の政府による同化政策により、サーミ語が禁じられたことで話者も激減してしまったが、近年若い世代では自分たちがサーミであることに誇りを持ち、積極的に民族衣装を着てサーミ語を話す人も増えているという。

また現在は、サーミの血を引く者は学校でもサーミ語を学べるようになった。

2017年公開の映画「サーミの血」の劇中では、主人公エレ・マリャがスウェーデン人として生きるために、サーミの民族衣装を焼き捨てるシーンがあり、それはサーミのアイデンティティを捨てるということも意味していた。

サーミがこれまで置かれてきた境遇がわかりやすく描かれているので、興味を持たれた方にお勧めの作品。

主人公を演じたレーネ=セシリア・スパルロ、脚本・監督のアマンダ・シェーネルもサーミの血を引く方々だ。

映画の中でもサーミの少女が口ずさんでいたヨイクは、古くからサーミが自然界の精霊などと交信するために唄われてきた。独特な節回しと喉の使い方をする歌唱法が特徴。シャーマンの儀式などで祈りを捧げるためにも唱えられていた。

ヨイクを歌うことも禁じられていた時代があったが、現在は世界的に活躍しているサーミのミュージシャンもいる。

歌とも語りともつかない声に耳を傾けていると、真っ白な雪と氷に覆われた極北の雄大な風景、サーミの人々の心情が浮かんでくるようだ。

Mari Boineは、世界的に知名度が高いサーミの歌手。

Ulla Pirttijärviは母娘でも活躍している。

まだまだサーミについて知りたいこと、触れてみたい事は色々とある。

私のように、外から一族の末端に加わった者だからこそ見えてくるものも、あるかもしれない。

ほとんど自分の趣味というかライフワークになりつつあり、これからもサーミを追い続けてゆきたいと思っている。

いただいたサポートは、日本のドラマや映画観賞のための費用に役立てさせていただきます。