環境問題は心の問題である

先日、ウルグアイの元大統領、ホセ・ムヒカ氏が政界からの引退を表明されました。

ムヒカ氏は「世界一貧しい大統領」として、日本のテレビ等でも時々紹介されています。

ウルグアイの政治家であり、第40代ウルグアイ大統領を務められた一方、その私生活は大変つつましやかであることで有名です。

大統領公邸には住まずにホームレスの避難所として貸し出し、自身は郊外の質素な住居に住んでいたほか、古い車を大切に乗り続け、花の栽培を趣味とされていたりもします。

そして、国際会議などの場において、「豊かさとは何か」「幸せとは何か」といったことについて、たびたびメッセージを発しておられます。

中でも2012年6月20日の「国連持続可能な開発会議(リオ+20)」で行ったスピーチがとりわけ有名です。

「人類は今、消費社会をコントロールできていない。逆に人類の方がその強力な力に支配されているのです。」

「貧しい人とは、少ししかものを持っていない人ではなく、もっともっとと、いくらあっても満足しない人のことだ」

水問題や環境の危機がことの本質ではないということです。見直すべきは我々が築いてきた文明の在り方であり、我々の生き方です。

ムヒカ氏のスピーチを聞いて、これらの言葉にハッとされられた方も多いのではないでしょうか。

物質的に豊かでも心の貧しい人がいる。

物質的に貧しくとも心の豊かな人がいる。

本当の幸せとは何なのか。

そのことをムヒカ氏は問いかけています。

先日のエントリで、「私たち日本人は心に穴が開いている」ということを書きました。しかしこれは決して、日本人だけのことではないのかもしれません。

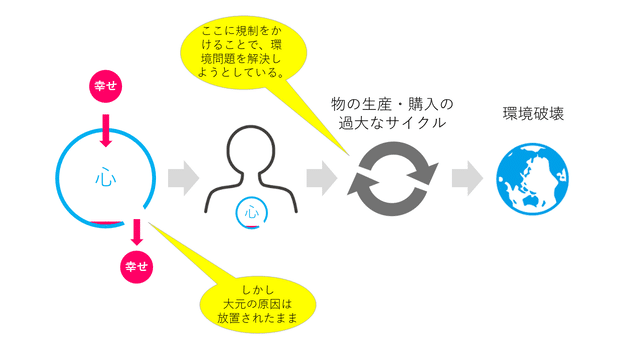

私たちは日々、目の前にある幸せに気づくことなく、外に向けて幸せを求めています。

そうして「あれを買えば幸せになれるかな」「今度はあれも買ってみようか」などと思ったりします。「これを買えば幸せになれるよ」という広告・コマーシャルの刺激も加わります。

その結果、物を買うことで一時的に心が満たされた気がするかもしれません。でも心に穴は開いたままです。またすぐ喉が渇くように心が渇き、新たな幸せを求め始めます。

そこにまた新たな商品が登場する。その繰り返しの結果、地球の環境問題が起きています。

そうして私たちは、心をなおざりにしたまま、科学技術や政治経済の取り決めでもって、環境問題を解決しようとしています。

物の分配の面でも問題が起きています。

地球上には、私たち地球人全員が生きていくだけに十分な物が生産されているにも関わらず、ある地域においては物が捨てるほどある一方、ある地域においては物が足りず、命が失われているという現実があります。

自分の手元に余るほどあるのに、分け与えられないのはなぜか。

それは心の中に「今は大丈夫でも将来はどうなるか分からない。だから手元に置いておきたい」「自分の手元に何もなくなったら、誰かが私に与えてくれるとは思えない」という不安の思いがあるからです。

環境問題は、私たちの心の問題です。

スウェーデンの環境活動家、グレタ・トゥーンベリさんは、環境問題の解決のため、若くして声を上げておられます。その心の決意、実行力を私たちは見習わないといけません。

ただ、その活動は今のところ、あくまで行き過ぎた経済活動への反対運動となっているようです。本当に環境問題を解決するためには、大元の原因、すなわち心の問題に向き合わなければいけません。

ムヒカ氏は以下のように述べられておられます。

市場を否定しているわけではないのです。科学が進歩したのも、芸術が花開いたのも、市場があったからです。私が問題にしているのは、過剰であることです。いまの世界は行き過ぎていると言っているのです。

愛情を育んだり、子どもを育てたり、友人を持ったりすることが、人生において本当に大切なことだと思います。こんなごく些細なことが、実は非常に大切なことであり、そのためにこそ人生の時間を使うべきなのです。

なぜなら、生きていること自体が奇跡なのだから。

まず私たち一人一人が「今、生きている奇跡」に気づくこと、そしてそのことに感謝すること。それこそが、環境問題を解決するために本当に必要なことではないでしょうか。

関連エントリ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?