ジャネール・モネイのSF短編集『THE MEMORY LIBRARIAN AND OTHER STORIES OF DIRTY COMPUTER』(翻訳者による一筆書きの読書感想文)

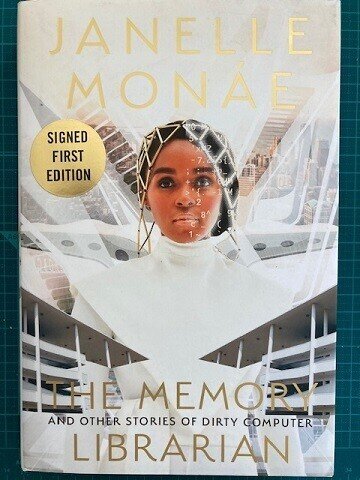

書名:THE MEMORY LIBRARIAN AND OTHER STORIES OF DIRTY COMPUTER

著者:Janelle Monae(ジャネール・モネイ)他

出版社:HARPER Voyager(2022年4月19日)

ページ数:321ページ

2010年にワシントンDCのDARコンスティテューション・ホールで観て以来、ジャネール・モネイの大ファンです。エリカ・バドゥとN.E.R.D.の前座として登場した彼女の何に度肝を抜かれたって、その歌唱力と持久力……激しく動きながらも、呼吸も音程も乱れない驚愕の肺活量! 当時は、衣装や演出で奇をてらったアーティストだと勘違いされそうな危険もありましたが、いやいや、パフォーマンスの基礎がガチガチのガチでしっかりしていました…… 圧巻のパフォーマンスを見ながら、「ブラック・ミュージック界のブルース・リー登場……」(←ルールを破るには、まずはルールを知らなければならない、みたいなことを言っていたはず)と呟いたのを、つい昨日のことのように思い出します(←年を取ると、10年ちょっと前のことなんて「昨日系」に分類されちゃう……)。その後もプリンスの「Welcome 2 America」ツアー(2010年)や「Made in America」フェスティヴァル(2012年)など数々のライヴに足を運び、「ムーンライト」(私史上ナンバーワン映画!)をはじめとする映画ももちろん鑑賞してきました。Tシャツもパーカーも買ったし……だから、大好きなモネイちゃんがSF短編集を出すというニュースを聞いて以来、ず~~~~っと楽しみに待っていました。読みたい、そして訳したい……! と思いながら。

ありがたくも「版権が取れたら訳してほしい」と声をかけてくれた編集者さんがいたのですが、健闘むなしく版権は取れず……1時間ぐらいはがっかり体育座りモードでしたが、「取れなかった仕事は、自分がやる運命になかったもの」、「これを逃しても、自分には他の良いものが待っているはず」がモットーなのですぐに立ち直り(仕事ではいろんな荒波どっぷんこを経験しているので、切り替えは早いんです)、「日本語版が出るならば、それでいい!」と思うようになりました。でもひとつ希望を言えば、女性翻訳者さんが訳しているといいなあ。「~だわ」、「~ね」を連発するようなキャラクターは一切登場しないので、一昔前っぽい女性言葉はこの訳書では見たくない~。

日本語版が出るのは早くて数カ月後だろうから、ここに本の紹介と私のランダムな感想を記しておきます。興味のある人は読んでみてね!

概要

ジャネール・モネイが2018年にリリースしたアルバム/ショート・フィルム『Dirty Computer』のアフロフューチャリスティックな世界観をベースに、マイノリティ女性&ノンバイナリーの作家が紡ぎあげたストーリー5編。自己認識の手段である思考が、一握りの人間によって制御・消去される世界を舞台に、この全体主義的な社会の中で、多数派の規範からずれているために「ダーティ」とみなされた人々が、人種、ジェンダー、愛、アイデンティティ、家族、自己表現、記憶、希望といった人生のテーマに向き合いながら、自由と解放を求めて生きる姿が描かれている。

各作品のあらすじ

⓪ Introduction: Breaking Dawn

「ニュー・ドーン(新たな夜明け)」の時代、テクノロジーは武器化されて市民の行動を監視・統制する。記憶は体制の脅威とみなされ、「ネヴァーマインド(忘れてしまえ)」というドラッグで消去される。この社会において、人間は「安全でクリーンな市民」と、「ダーティ・コンピューター(標準から逸脱した複雑な人々)」とに二分される。本編で繰り広げられる世界と時代を説明する導入部。

① The Memory Librarian

リトル・デルタという街の司書長として、市民の記憶を管理するセシェットは、ニュー・ドーンの上層部では珍しい黒人女性。ある日、リトル・デルタでまがい物の記憶が網にかかり、純粋な記憶の収穫が脅かされると、セシェットはすぐさま原因の究明と問題の解決に乗り出す。仕事に忙殺されるセシェットだったが、部下のジョーダンにトランスジェンダー女性のアリシア56934を紹介され、交際を開始する。一方で、夢うつつの断片は増え続け、セシェットは犯人捜しと並行して、アリシアの正体についても調査を進める。そしてその過程で、「白い街の女王」になる以前の自分についても発見していく。

② Nevermind

記憶を消される前にニュー・ドーンの魔の手から脱走し、砂漠にある女性だけのコミューン、ピンク・ホテルに身を寄せたジェーン57821は、過去に経験した恐怖の記憶と、ニュー・ドーンに発見される恐怖と闘っている。この世界ではアーティスト、ミュージシャン、画家、デザイナーは自由の体現者であるがゆえに、体制側からは疑いの目を向けられる。ピンク・ホテルの住人たちも、急進的で自由な考えを持つ女性ばかりだが、それでも女性のあいだの「違い」を理由に軋轢が生じる。

③ Timebox

レイヴンとアキーラは、新居で同棲を始めたばかりの同性カップル。レイヴンは働きながら学校にも通っているため、アキーラとはすれ違いの日々が続いている。恵まれた家庭に生まれたアキーラに対し、レイヴンは10代の頃から働き詰めで、常に時間に追われていた。ある日、レイヴンは自宅の食糧庫に1人で入ると時間が止まることに気づく。この中で宿題や昼寝をすれば、時間に余裕ができるとレイヴンは喜ぶが、アキーラはそんなレイヴンを自分勝手だと非難し、この場所をコミュニティの黒人女性たちのために解放すべきだと主張する。

④ Save Changes

アンバーは責任感の強いメロ家の長女で、母と妹との3人暮らし。母のダイアナは破壊活動で逮捕され、現在は自宅軟禁で厳重な監視下に置かれている。妹のラリッサは、アンバーと同様に「記憶犯」の血縁として犯罪者なみの扱いを受けているが、自由奔放な彼女は、ニュー・ドーンの目を盗んで夜遊びに興じ、ナタリーという女性と交際までしている。アンバーの宝物は、亡くなった父がくれた宝石だ。この宝石を使えば、一生に一度だけ、時間を戻すことができるが、どれだけ時間を戻せるかは分からない。愛する家族のピンチに際し、アンバーは宝石を使うべきか思い悩む。

⑤ Timebox Altar(ed)

バグは天才的な絵の才能に恵まれたノンバイナリーの7歳児。ニュー・ドーンに逮捕された両親に代わって、祖父と兄のアーティスからたっぷりと愛情を注がれているが、それでもバグは母親が恋しくてたまらない。アーティスの親友オラ(少女)とトレル(少年)も貧しい子どもたちで、オラはホームレス経験者、トレルは医療を受けられない難病の父親を持つ。4人はある日、地の果てと呼ばれるフリーウィールに足を踏み入れ、そこで祭壇を作る。どこからともなく現れた不思議な老人に促され、1人ずつ祭壇の中に入ると、そこにはよりポジティヴで格差のない明るい未来が広がっていた。

感想&コメント

☆ SFファンでない限り、一般的な読者はSFと聞くと「科学苦手なので……」と敬遠する向きも多いですが(私もそうでした)、黒人作家のSF作品は、「ここではないどこか」という設定を使いながら、血の通った人間の感情や営みを描き出すものが多い印象です。本作もその例に漏れず、オクテイヴィア・バトラーやンネディ・オクラフォーなど、国内外で評価の高い黒人女性作家の伝統を踏襲しています。そこにLGBTQIA+コミュニティの視点も取り入れ、シス女性だけでなく、トランス女性やノンバイナリーのキャラクターを物語の中心に据えている点でも、画期的な1冊だと言えるでしょう。

☆ 文体はSF的で、世界観を掴むまでは若干入り込みにくい(特に最初の2話)ですが、そこまで科学的な内容ではないため、専門用語や奇想天外な概念は登場しません。ただ、SFの文章に慣れていないと、最初の2話(長い)は特に挫折する可能性もあるので、SF慣れしていない人は、3話目から読むといいかも?

☆ 個人的に一番気に入ったのは、最後の『Timebox Altar(ed)』。貧しい有色人種の子どもたち、言わば社会で最も非力と思われる存在の彼らが、想像力というパワーを使って明るい未来を描き出すという、まさにアフロフューチャリスティックなYA小説の趣。「夢に描かなければ、未来は築けない」という登場人物の言葉は、暗い未来ばかりが見えてしまう現代に生きる私たちの胸に迫ってきます。辛い過去を背負い、厳しい現状に置かれながらもなお、希望を忘れない強さと明るさ、それが黒人文学の大きな魅力のひとつで、それがこの短編でも光っています。ケンドリック・ラマ―の「心に描くものは、すべて君のもの(Anything you imagine you possess.)」という精神にも通じるものがあります。子どもたちが助け合うシーンや、謎の黒人女性が子どもたちにアドバイスを与えながらあたたかく見守るシーンは、ブラック・コミュニティで昔から見られる共同体の意識が感じられます。「住宅や医療など、人間として生きていく上で必要なこと」すら手に届かない人々がいるという状況も描かれているので、アメリカの格差社会に対する批判も盛り込まれている印象。全体主義的な学校教育で疎外感を感じている10代の子どもたちに希望を与えるほか、どこかで感情を抑えて、「人生なんてこんなものだろう」と自分を誤魔化して日々を暮らしている大人たちの琴線にも触れると思います(実際、私は大泣きしました←恥)。個人的には、この話だけでもできるだけ多くの日本の皆さんに読んでほしいです。

☆ 表題作の『The Memory Librarian』は、主人公がグレイス・ジョーンズ、違法パーティやドラッグに関わるドク・ヤングがジョージ・クリントンと、読みながら登場人物の配役を考えてしまうような楽しさがあった一編。また、黒人で同性愛者というマイノリティ女性でありながら、権力の上層部に食い込んだ主人公の葛藤が、一般社会で出世した黒人女性の姿とも重なります。また、主人公が青い目に憧れていたという記述では、トニ・モリスンの『青い眼が欲しい』に登場するピコーラを思い出しました。どんなに成功・出世しても、白人の美意識を捨てられず、自分の外見に不満を持ってしまうという状況は、有色人種の多くの経験を反映しているのかもしれません。

☆ 2話目の『Nevermind』は、アルバム/ショート・フィルム『Dirty Computer』の世界に一番近いです。ニュー・ドーンから逃れて砂漠の中のピンク・ホテルに身を寄せ合う女性たちが描かれていますが、それぞれが自分の得意な分野で貢献し、問題があればみんなで話し合うという理想的な共同体が築かれていると思いきや、シス女性がトランス女性を受け入れられず、差別するという状況が描かれています。これはフェミニストのあいだでもよく問題になっている話なので、小説の中に組み込まれるのは素晴らしいと思う一方、この問題を描きたいという著者の思いが強すぎるのか、ストーリーの展開はまとまりに欠ける印象を受けました。ただし、この話が良かったという読者もいるようなので、個人の趣味で大きく評価が変わるのかもしれないです。

☆ 3話目の『Timebox』は、「時間という概念が断ち切られた食糧庫」という設定を使いながら、黒人女性の多くが抱える「時間的、金銭的に余裕のない暮らし」が描かれている作品だと思いました。アメリカの黒人女性は非常に勉強熱心で、大学や大学院で学位を取る人も多いと言われている(シングルマザーで子どもを世話しながら、修士号、博士号を取る女性もいる)ため、他の人種との「時間格差」の問題は大きいうえ、彼女たちの多くは学業だけに専念するだけの金銭的な余裕もなく、「経済格差」にも苦しんでいます。そんな現実を考えさせる話でした。ただしし、盛り上がりそうになったところで話がいきなり終わる感じで、ちょっぴり消化不良になりました。

☆ 4話目の『Save Changes』は、責任感の強い長女と奔放な次女の姉妹愛を感じた一編。時間を戻せるという魔法の宝石をモチーフに、「大きな力には、厳しい選択がついて回る」(本文より)という人生の真理も語られています。また、「犯罪者の娘」だからと言う理由だけで、村八分的な待遇をされる姉妹には同情を禁じ得ませんが、そんな中でも監視の目を盗んで自由に遊び、恋人まで作っている次女の逞しさが頼もしく、壮快! 誤解やわだかまりといった、家族ならではのしがらみも描かれているので、読んでいると自分の家族のことを考える人も多いはず。

☆ SFファンは男性が大多数を占めるため、主人公がすべて女性(またはノンバイナリー)の本書は、あまり男性受けしないかも? 一方で、常に女性をエンパワーし、サポートする発言で女性やLBTQIA+コミュニティから絶大な信頼を得ているジャネール・モネイの作品ということで、フェミニズムに関心を持つ読者や、LGBTQIA+ の読者(特に若年層)にはアピールしそう。SF作品というよりも、ディストピアのフェミニズム小説ととらえたほうがいいかもしれません。また、『フライデー・ブラック』のような黒人作家による作品や、アフロフューチャリズムに興味を持っている人々のなかにもツボる人はいそう。さらに、アルバム『Dirty Computer』の世界に基づいた作品集のため、ジャネール・モネイを聴いている音楽ファンにもおすすめの1冊。

追記:私が一番気に入った『Timebox Altar(ed)』を書いたシェリー・リネイ・トーマスさん、10月11日に発売される『Black Panther: Panther's Rage』も書いています。

Black Panther: Panther's Rage by Sheree Renée Thomas: 9781803360669 | PenguinRandomHouse.com: Books

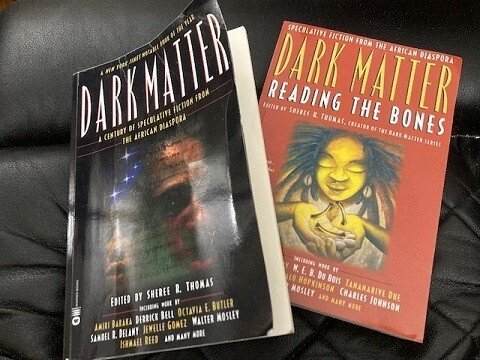

そして彼女は、『アフロフューチャリズム ブラック・カルチャーと未来の想像力 | 動く出版社 フィルムアート社 (filmart.co.jp)』でも紹介されている黒人作家によるSF短編とエッセイを集めたアンソロジー『Dark Matter』の編集者でもあります。(彼女が書いたまえがきの文章もちょうどいい塩梅にエモくて素晴らしいんです……)

『Timebox Alter(ed)』と『DARK MATTER』のまえがきに感動して、ウェブサイトから本人に「あなたの文章に愛を感じて、感動して泣きながら読みました。ダーク・マターのまえがきも大好きです!」ってメッセージを送ったら(←良いと思ったら、本人に伝えたい性格なもので)、「たくさんの愛を込めて書いたから嬉しいわっ」という返事が届きました。お子さんの1人は日本のアニメやカルチャーが大好きだそうです。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?