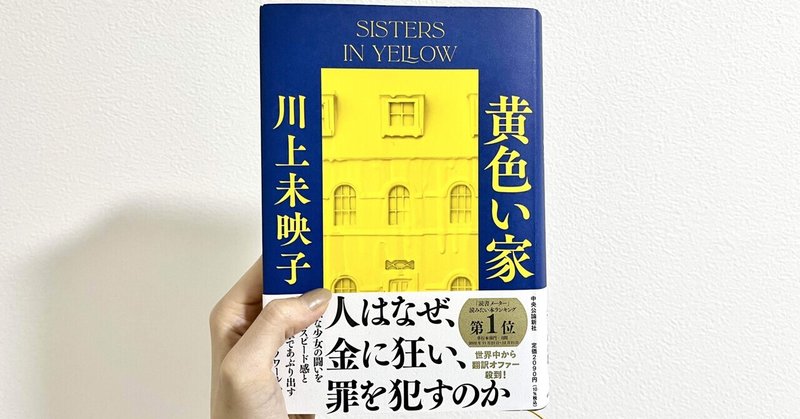

川上未映子『黄色い家』を読んだ|強くあらなければいけないという貧しさ

私が川上未映子さんの本を読んだのは本作品で三冊目です。

フェミニズムの文脈で語られることの多い作家さんでいらっしゃいますが、今回の作品はどのような読まれ方をしているのでしょうか。難しいことは話せないので、端的に述べると私は面白い!友達に勧めたい!と思える素敵な作品だと思いました。その推せるポイントを紹介できたらと思います。何度でも言うのですが、どう考えても「未映子」という感じの並びと響き、美しすぎますね。

貧困と脱出

主人公の花は、母子家庭で育ち、水商売で働く母と慎ましい生活を送っていた。母親は少し抜けているところがあり、非常に楽観的な性格をしているが基本的に穏やかな人。貧乏だけれど花と母親の関係は劣悪ではなかった。花はむしろ母親を支えていかなくては、という使命感に似た気持ちを持って育つ。

ある日、花は母の水商売仲間の黄美子と出会う。飄々とした黄美子に花は懐く。しかし夏が終わると黄美子はどこかへ行ってしまう。寂しさと貧しさから抜け出そうと、花はアルバイトを始める。そして金が溜まったところで金を盗まれて(?)しまう。そこへ再び黄美子が現れる。この時高校生の花は黄美子についていき、家を出る。

それ以来、黄美子とともにスナックを切り盛りする花。黄美子は計算に弱く、抜けたところがあるため、花は自分が助けなければという使命感を持ち、水商売に打ち込む。

母親のだらしなさや危機感のなさにうんざりすることはあっても、花が母親を嫌っていないというのは、花自身も母親と同じスナックで働くようになることからわかる。

花にとっては母親は理解しがたく、圧倒的な他者として描かれているからこそ、スナックで売り上げを立てていく花の姿がより、母親を意識しているように見える描写になっています。

花は初めから行動力があり、「自分がしっかりしなくては」という意識の強い子。けれどもスナックで働くことになってからは、「自分だけがまともである、しっかりしている=弱いみんなを支えなければ」と思っているかのように、どんどん実務をこなし、頼られる存在になっていく。ここで私はある種の、家を支えなければいけない存在の悲劇を予感を感じました。

水商売という一般的には女性性を売っている社交場であるのに、花には恋愛や洒落っ気が少しもない。一方で、そして綺麗な女性として描かれるキャバ嬢の琴美は裏社会の強権な男に暴力を振るわれているわけです。

花は母親や女そのものに対してというよりも、何かに守られなければならない弱い存在を憐んでいるように思えますね。そして自分が彼らを守らなければ、と物語は加速していく…

女性ばかりの家に、一人の家長

スナックに水商売をしていた同年代の蘭が入り、間も無く同じく高校生の桃子を加えた花、蘭、桃子、黄美子の4人で生活を始める。

しかしスナックが火事に巻き込まれ収入源を失った後は、黄美子の友人で、裏社会で稼ぐ在日朝鮮人の伝手で、花も詐欺の出し子をするようになる。やがて4人の共同生活を花が全面的に賄い、仕切るようになる。

在日朝鮮人の映水から詐欺の片棒を担がされ、稼ぎ始める花ですが、この辺りから花は性格がヤクザっぽくなっていきます。金を手にしたのにちっとも嬉しそうじゃない。日々大金が出たり入ったりするようになってからは、むしろ金に対しての執着が強くなっていく。

なぜかというと、共同生活の他のメンバーがどんどん怠惰になって働かなくなっていくからです。ここで、3人のメンバーを支える一人の家長という状況が出来上がります。この時の雰囲気は最悪でしたね。

「誰が金を払っていると思ってるんだ、みんなのために働いているんだぞ」というようなことを花が口にするようになります。花は典型的な昭和の男然とした家長に成り上がってしまったのです。

生まれ持った性器の種類にかかわらず、良くも悪くも、高圧的な家長になれ

る。では家族を失った家長はどうなるのか。

孤立した家長が家庭を失った時

「誰が金を払っていると思ってるんだ、みんなのために働いているんだぞ」

例えばあなたの家で、そういうようなことを親が言い出した時、子供は引き下がりますか?さらにオヤジ最低と思われて家出でもしたくなるのではないでしょうか。

なぜかというと、他人は自分が思うほど完璧を求めていないから。さらに言えば、他人に与えられた完璧な状態よりも、自分で得た不格好だけど自由だと思える環境の方が好きだから。

同様に花の求心力は次第に下がっていきます。程よく甘い汁を吸っていたときは、「頼りになる、しっかりしている」と花を頼っていた蘭と桃子も、次第に花から離れたいと思うようになります。

かつては母を、今となっては蘭と桃子と黄美子を守る存在としてのみ自分の存在意義を見出していた花は、蘭と桃子が去ろうとした時、急激に進路を失ってしまいます。

そして花は黄美子に全てを押し付けて、逃げてしまう。黄美子に言われて、全て仕方なかったのだと自分自身に言い聞かせながら。

勝手にメンバーに期待されていると思い、過激化して破綻していく花の姿は痛烈です。弱いグループから出てくる、責任感の強い孤独なリーダー像の典型でもあります。

本書の帯にあるあらすじ分では、「2020年春、」と物語の時間設定が書いてありますが、私はどうも少し昔の任侠映画の雰囲気で脳内再生しながら読み進めました。

古く感じられてしまうのは、終盤にかけては、花がほぼ昭和の頑固おやじ、あるいは下火になった頃のヤクザの生き残りのような凄みをきかせているからだと思います。平成初期〜中期の、映画「ヤクザと家族 The Family」のような雰囲気があります。

おそらくコロナ禍で、風俗店が経済的に厳しい圧迫を受け、勢いを失っていた頃の退廃的な様子と、ヤクザ文化の衰退とが重なって、ノスタルジックな印象になっているのだと思います。この効果は私は結構好きでした。

強いリーダーは独りでやっていけるのか?

終盤の黄美子は置物のように静かで、人畜無害な存在です。確かに社会的に役に立っていなかったけれど、花を傷つけたこともなかった。

黄美子は、ただ世界をありのままに、ひたすら傍観している存在でした。家長化する花を咎めも、頼りもしなかった。実は、花にとって一番必要だった存在は黄美子だったはずです。なぜなら花の成果=所持金に関係なく、黄美子はただそばにいる他者だったのだから。

少し腑に落ちない点を挙げるとしたら、花が黄美子を残し、新たに自活の道へを進んだ点です。この辺はジェットコースターで初見ではテンポよくマッハの速度で読み下ったのですが、花は誰になんと言おうと、黄美子を大切に思っていたはず。惨めだった幼い自分の救世主とすら思っていただろうに、あっけなく別れられるだろうかと。

おそらく、花は途中で自分ばかりが黄美子(や、他の二人から)の期待に応えようとしていることに気がついたのだと思います。そしてそれを正当化しきれなくなったのではないかと。

求められなければ、与えることはできない。需要と供給の関係が成り立っていて初めて人は自発的に行為することができるのではないか、という疑問です。

家父長制が担ってきた憂いと空虚への鎮魂歌

与え続けるためには、求め続けなければいけない。授受と供与の関係が、どれだけアンバランスでも、コミュニティ内に与える側と求める側がいる限りは成立し得ますが、どちらか一方になった時、簡単に破綻してしまう。

突き進む型の主人公の行動に沿って物語が過激化していったように見えて、実は家庭から必要とされているという思い(込み)に誘われて、主人公が動かされている、という構造を感じました。

主人公は花という若い女性であったけれども、この物語で描かれているのはこれまでの典型的な家長が担ってきた憂いと空虚性だと思うのです。

つまりは一家の主人として過ごしてきた男性性のケアの話として読解しました。

花をはじめ4人の関係は発足当初とは異なる歪なものに変化し、共同生活は崩壊。

離散から20年経った花は、新聞の隅に黄美子が起こした事件を発見。当時の記憶を回想しながら、ついに黄美子と再会する。

そしてふたたび花は一緒に住もうと提案してしまうのです。ひとりぼっちの黄美子さんが可哀想、今度こそ守らなければ、と。

しかし黄美子は従いません。「わたし、ここにいる」と告げ、明確に意思を表示します。

黄美子は初めからずっとそこにいたのに、「守ってあげなければ」と弱い存在として一人前に見られなかったのは、花が家長であるための条件だったから。4人の生活を崩壊させたのは家長であることでしか存在意義を得られなかった花のエゴだったと言えるでしょう。

黄美子が最後まで心の底が読めない、記憶さえ辿れない圧倒的他人として存在したからこそ、花は家長の気持ちよさから脱出できたのだと思います。

他人は自分が気持ち良くなるための道具ではない。道具として扱ってはいけない。私はそういったことを『黄色い家』から感じとりました。

皆さんの感想もぜひ聞かせてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?