チキン・マンチュリアン【3】 インド中華を食べる理由

インド食器屋「アジアハンター」の店主・小林真樹さんが、食器買い付けの旅や国内の専門店巡りで出会った美味しい料理、お店、そしてインドの食文化をご紹介します。

先日、都内のとある場所で駐日ネパール大使館主催による「憲法発布記念日(National Day)」を祝賀するレセプションに参加する機会があった。日ネ友好議連会長を務める自民党系の大物代議士を主賓に迎えたフォーマルな式典で、内外の政治家や官僚、ネパール関連の有識者やビジネスマンといった人たちが多く招かれていた。たまたまなぜか場違いの私も紛れ込ませてもらう恩恵に浴したが、政治家や官僚らのあいさつが終わり、立食パーティーがはじまると、集まったビジネスマンらはおもむろに名刺を取り出し、熱心に交換をはじめた。それを尻目に、私が興味あったのはただ一点。「こうしたフォーマルな場では、どのような料理が出されるのだろうか?」である。

大きな会場では要人たちの挨拶が続く中、複数のネパール人スタッフが会場の後ろの方で料理の準備をはじめている。おおっ、ついにはじまったか。チラチラと確認しながら食事時刻の開始を待つ。どうやらブッフェ形式らしい。やがて会場スタッフから参加者全員にワイングラスに入ったドリンクが配られ、その筋の重鎮らしき方による乾杯の発声と共に食事がスタート。こういう場でガッツいてはダメだと自らを制しつつ、それでも気がつくと平皿を手に列の先頭集団にいる自分がいた。ブッフェは二段階に分かれているらしく、まずは前菜的なものが複数用意され、一通り行き渡ったのちにメイン料理が用意されていた。さて、気になるのはその内容である。

モモやチャウミンといった確かにネパールらしい料理もあるにはあったが、前菜類を含めて基本的に中華風の料理が多く、そこには私のようなインド・ネパール料理マニアが喜ぶ「ガチな」料理はなかった。デザートにはチョコレートフォンデュやケーキが配され、基本的にどんな来客の口にも合いそうな無難な料理が大半だった。そしてこの傾向は、一般的なインドの宴席・祝賀会においても基本的に同様なのである。

広大な面積と世界一の人口を有し、人種や宗教が複雑に入り混じるインドにとって、すべての地域を代表する「総合インド料理」などというものは存在しない。インドのあらゆる料理はすべからくどこかの地域、どこかの宗教に偏って成り立ったものとなる。しかしながら、さまざまな地域・宗教の人たちを招待するような宴席では、それが公的なものであればあるほど最大公約数的な料理が求められるという宿命を持つ。結局のところその解はインド国内には存在せず、好むと好まざるとにかかわらず外国の料理に求めざるを得ない。その筆頭が中華料理となるわけである。

それは例えば、インドが最大話者を誇るヒンディー語だけではなく英語も公用語としている理由とも重なる。もしヒンディー語だけが公用語になった場合、それを母語とする北インド人がさまざまな点で有利になり、そうでない南インド人らにとって不利になるからである。北インド人・南インド人双方にとってニュートラルな位置にある英語こそ公用語としてふさわしい。中華料理の扱いもそれに近いのではないだろうか。

インドで中華料理を頼むとこの3点セットがついてくる

それにしても食に保守的といわれるインド人の口に、これだけ中華料理が親炙したのはなぜだろう。たんにニュートラルな料理というだけで、ここまでの拡がりをみせただろうか。とりわけ1962年に中印国境紛争が勃発して以降、政治的にはインドと中国はきわめて関係が悪くなっている。中国の料理とはインドにとっていわば敵国の料理なのである。

その上で、中華料理がインドで影響力を持つ理由として考えられるのは、まず地理的な近さと中国文化の影響力の強さ。中国と隣接する国々で大なり小なりその影響を受けていない国はない。インドと中国も、三蔵法師の昔から互いに影響を与えあっている。

それからインドの場合、もちろん味やバリエーションの豊富さということもあっただろうが、重要なのは食に制限の多いインド人の嗜好に合うようカスタマイズが可能である点。これは外国由来の料理がいかに「インド化」出来るかを考える上で重要なポイントとなる。

インド人の嗜好とは、油の多用とベジ対応可能かどうかという点につきる。いや、それは嗜好などというレベルの好き嫌いよりもっと度の強い、ヒンドゥー教的戒律に由来するもので、基本的にインド人はその要件を満たしてなければ食べられない(もしくは積極的に食べようとしない)。だからインド中に拡散した中華料理の作り手はこの法則にしたがい調理をしている。こうしてインド人の舌に合わせて改造と進化をくり返した結果、「インド中華」はいまや公式晩餐会や結婚式などの祝宴といった場に欠かせない地位を獲得したのである。

油の多用とベジ対応可能かどうかがインド化の肝となる

かくして中華料理店は現代のインドの外食産業中、最もバリエーションの広い客層をターゲットにする飲食業態になった。外国人旅行者を見ていても、貧乏旅行者御用達の屋台の激安中華から(それらに大量に振りかけられる「アジノモト」という言葉も今やインドではポピュラーなものとなっている)、ファイブスターホテル内にある富裕層旅行者向けのチャイニーズ・レストランに至るまで。インド人客を見ていても、年配のファミリー層が訪れる重厚な作りの老舗インド中華店から、ショッピングモールのフードコートで小さい子供連れの家族がカジュアルに食べるチェーン系中華のテナントに至るまで正に百花繚乱。これほどまでにインドで受け入れられている外国料理はほかにない。その受容の過程への仔細な分析は、日本を含む外国の外食産業がこれから巨大市場インドに参入する際の重要な手がかりをもたらすに違いない。

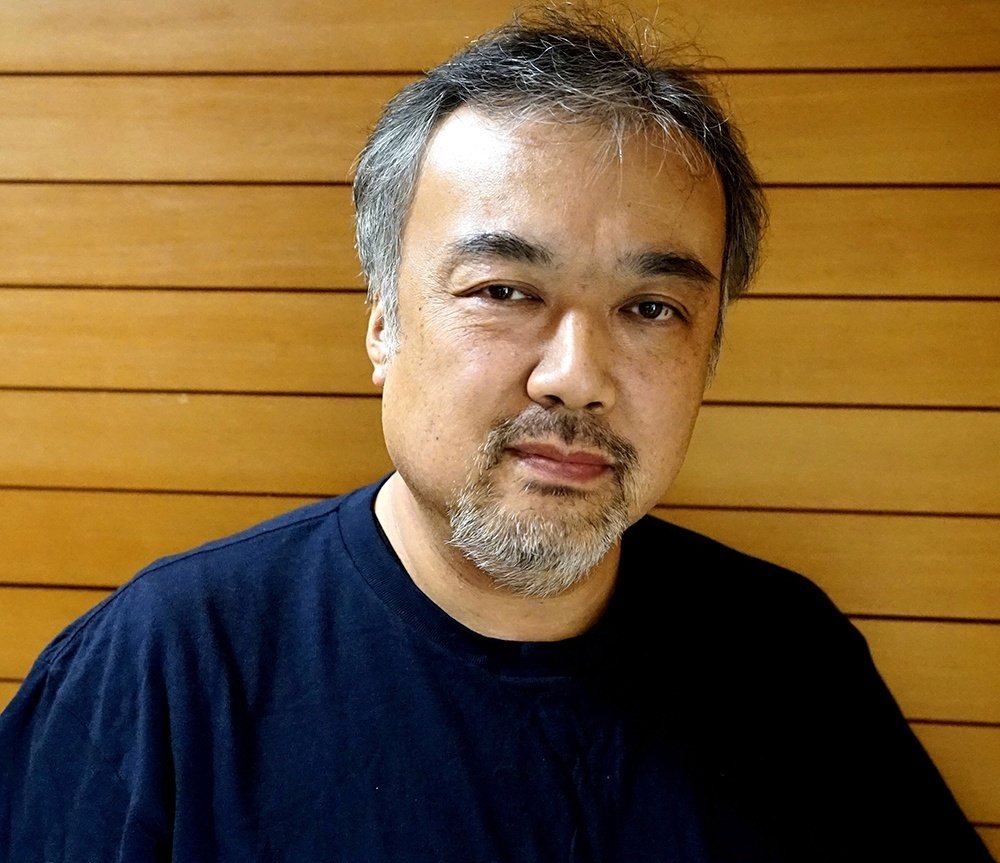

小林真樹

インド料理をこよなく愛する元バックパッカーであり、インド食器・調理器具の輸入卸業を主体とする有限会社アジアハンター代表。買い付けの旅も含め、インド渡航は数えきれない。商売を通じて国内のインド料理店とも深く関わる。

著作『食べ歩くインド(北・東編/南・西編)』旅行人『日本のインド・ネパール料理店』阿佐ヶ谷書院

アジアハンター

http://www.asiahunter.com

「インド食器屋のインド料理旅」をまとめて読みたい方はこちら↓