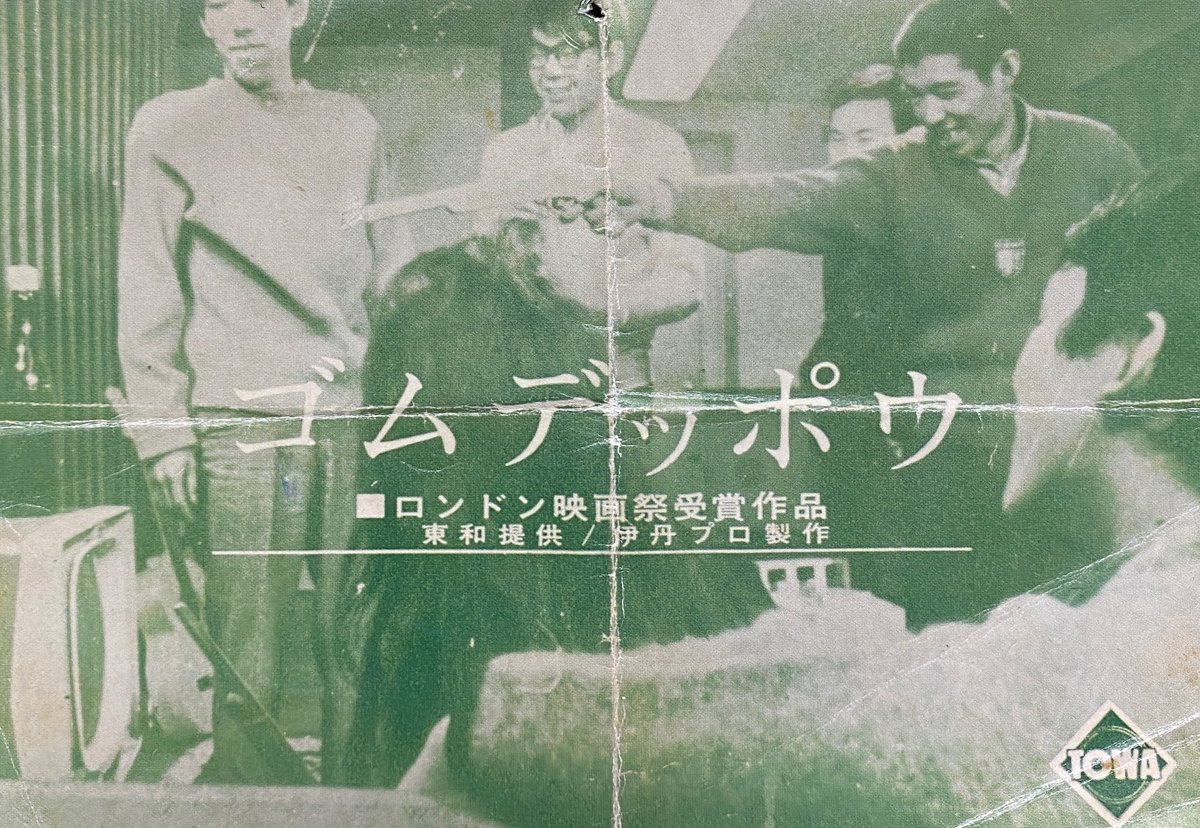

伊丹十三 幻の監督デビュー作『ゴムデッポウ』とチロル

「アマチュアの秀作」

最近、恩地日出夫監督と伊丹十三監督の対談記事を目にした。2人は、伊丹が監督になる前から、監督と俳優としてのみならず、公私ともに親しくつきあっていた仲である。

対談のなかで、「3本目(の監督作)でプロになった、と思った」と言う恩地に、伊丹はこう返している。

「正確には4本、27歳ぐらいのときに撮った16ミリの映画があっただろう。アマチュアの秀作『ゴムデッポウ』(笑)」

そう、『ゴムデッポウ』こそは、『お葬式』以前の、伊丹がまだ一三と名乗っていた時代に作られた幻のデビュー作、実質的な監督第1作なのである。

わずか30分ほどの、後の伊丹のエッセイを映画にしたような、1960年代初頭の高等遊民たちをヌーヴェルヴァーグ調の軽妙なテイストで描いた小品で、『お葬式』や『タンポポ』の原点を見る思いだった。

1962年冬に撮影され、商売になりにくい短篇にもかかわらず翌年にATG系で上映されたのは、共同脚本兼助監督で付いた当時の伊丹の妻である川喜多和子の口添え(両親は東和映画の川喜多長政と和子)があったのかもしれない。1964年には、草月ホールでも『砂の女』と同時上映されている。

そうした厚遇のせいか、意外に多くの人たちが『ゴムデッポウ』を記憶しており、淀川長治が『お葬式』について記したテキストにも、さりげなくふれられていた。

その後は長らく全く観る機会がないままになっていたが、2005年に突如として草月ホールで上映され、現在は『伊丹十三 FILM COLLECTION Blu-ray BOX Ⅰ』と、Criterionから発売された『タンポポ』のBlu-rayにも特典映像として収録されている。

ニコラス・レイ監督の『北京の55日』に出演した伊丹は、そのギャラで、16mmのアリフレックスカメラを購入し、自主映画『ゴムデッポウ』の製作を思い立つ。出演者は、伊丹の恋人役を除けば、麹町の伊丹邸に出入りしていた人々で、劇中でクローズアップされるのが、「チロル」の店員である市村明氏。

1960年代と銀座「チロル」

1960年代の雑誌や、当時の回想録を読むと、「チロル」という店名によく出くわす。和田誠がライトパブリシティ時代を回顧した自伝的エッセイ『銀座界隈ドキドキの日々』に、こんなくだりがある。

1960年に東京でひらかれた世界デザイン会議で、出席したソウル・バス(『北北西に進路を取れ』『ウエスト・サイド物語』等々のタイトルデザイン)の履いていたバックスキンのブーツがデザイナー仲間たちの間で話題になる。「あれと同じようなのがチロルにある」と言われて、和田はさっそく買いに行く。

「チロル」は並木通りにあり、登山用品スキー用品を主にあつかっている店だった。当時としては新しいお洒落な衣類、装身具も置いてあり、ライト・パブリシティにはお洒落な先輩が多くて、この店はおなじみだった。「チロルに行くとイタミイチゾウによく会う」と伊坂芳太良さんが言った。知らない名前だったが、若い俳優で絵がすごくうまいんだ、と伊坂さんが話してくれた。今の伊丹十三さんのことである。

後に『お葬式』と和田が監督した『麻雀放浪記』が同じ年に公開されて、異業種監督の2人は何かと比較されたが、この時期はまだ面識がなかったようだ。

伊丹と「チロル」の関係は、俳優になる前の商業デザイナー時代までさかのぼる。伊丹は1954年頃からデザイン会社で働き始め、その勤務地が銀座七丁目の並木通り、資生堂本社の道をへだてた斜め向かいにあたる銀座弥生館ビルの上階だった。「チロル」はこのビルの1階にあった。

1950年代から登山用品店として店を構えていたが、さほど繁盛してはいなかったという。スポーツウェアーのデザイナーである高山二郎と、革と靴のデザイナー塩阪照子が共同経営に加わった1955年以降、有名なトレンチコートを筆頭としたオリジナル商品と、インポートブランドも扱う店として個性を見せ始める。

当時の店内を、作家の樋口修吉は次のように描写している。

(承前)チロルの店内には、当時のアメ横でも入手困難な舶来品が無造作に陳列されていた。

ケスレ―やクナイスル、それにアッテンフォッファーのスキー板、アポロのストック、ルドルフの手袋、ドロミテの靴などのスキー用品、ベルガンスやラフマ―のザック類、ザルツブルクのホッファー・ジャケット、シモンズのピッケル、アーミー・ナイフ、カウベル、さらにロビンソン、ジッポ、イムコのライターにニベアまで揃えてあったのだ。

山口瞳や学習院大学時代の麻生太郎をはじめ、著名人や富裕層、立地もあって広告代理店関係者やデザイナーなどにもよく知られる店となった「チロル」は、越路吹雪、三木のり平、フランキー堺、岡本太郎、亀倉雄策らも常連だったという。

そういえば、『市川崑の映画たち』(ワイズ出版)には、ジャンパーに目が無いと語る市川が、「チロルという小さなスポーツ洋品店の親父さんがやっぱりジャンパー党で、仲良くなって……。もうその店もありませんけどね」と語っている。

同書で聞き手を務めた森遊机は、和田誠との共著でも、「チロル」が、どんな店だったのか尋ねている。

和田 小さなね、ほんとうに小さな店ですよ。当時は輸入物のジャンパーだとか靴だとか売ってる店は少なかった。ちょっとお洒落が好きで、お金もあるような人が来ていた。それで、伊丹一三、十三になる前の伊丹さんだけど、しょっちゅういて。彼が、ほとんど毎日店番のようにいたって話です。

ここでも「チロル」と伊丹が結びつけて語られているが、『考える人』(2006年冬号)には、「チロル」のバーゲン・セールのために、伊丹がディスプレイ・ウィンドウにPRの文字を描いている姿が写されている。1960年秋に行われた最初で最後のセールで、伊丹がディレクションしたディスプレイはたいそう評判が良かったという。たしかに、ここまで来ると〈店番〉と呼ばれても不思議ではない。

実際、店内の陳列商品も、伊丹の趣向がかなり反映されていたという。『ヨーロッパ退屈日記』(新潮文庫)に登場したロンドンからベニスまで買いに行ったドッグシューズは、帰国後、「チロル」に持ち込まれ、こういうのを作って欲しいという伊丹の要望に応えて、オリジナル商品の開発につながり、やがて定番商品になったという。

同じく名物商品のチロリアンジャケットも、伊丹がヨーロッパから土産に持ち帰り、生産もとを突き止めて輸入販売するようになったそうだ。この時期の伊丹が、『北京の55日』『ロード・ジム』などで国際俳優への道を歩んでいたことが、「チロル」の商品展開とも大いに関連していたわけだ。

表紙は「チロル」のディスプレイウィンドウ。右端にオリジナル・トレンチコートが見える。

『ゴムデッポウ』に登場するチロル

『ゴムデッポウ』に店員の市村が出演するからには、当然のように「チロル」でもロケーションが行われている。

店番をしている市村のところへ伊丹たちが入ってきて、インポート服を手に取って値段を見ながら、論評を加え始めるという場面で、「これは2万5千円、これは2万2千円と」といった台詞が聞こえてくるが、1962年の大卒初任給が1万4千200円の時代にこの価格では、たしかに生活に余裕がなければ、おいそれと入れる店ではない。

和田誠が言うように、店の小ささが、アングルに不自由しながら撮られた映像からもわかる。しかし、品物の配置やセレクトの良さ、店内の落ち着いた雰囲気は、不鮮明なモノクロの映像からも伝わってくる。なにより、敷居の高い感じがしないところが良い(もっとも、これだけ狭い店だと冷やかしでは入りにくいだろうが)。

なお、この撮影は店主に許諾を得ずに、定休日に行ったという。

「チロル」のその後を記しておくと、並木通りの店は、1972年に入居していたビルの取り壊しによって立ち退き、仮店舗営業を経て、1979年に銀座コリドー街へと移転するが、新装開店直前に高山二郎は亡くなり、その後、いつまでかは不明だが、銀座店は存在したようだ。市村は1966年から自由が丘支店を取り仕切るようになった。

2005年の草月ホールでの『ゴムデッポウ』上映会には、市村氏も会場に姿を見せ、壇上で撮影当時の話をされていたのを記憶している。そのときは、まだ「チロル」自由が丘店は営業していたが、今はもう店は閉じられているようだ。

『ゴムデッポウ』は、伊丹十三の幻のデビュー作であると同時に、1960年代初頭に、東京の片隅で熱気をおびた、ささやかな空間を映像に記録したという点でも、大きな価値があると思う。

【参考文献】

『考える人』(2006年冬号)

『伊丹十三の本』(考える人編集部 編、新潮社)

『銀座界隈ドキドキの日々』(和田誠 著、文春文庫)

『銀座ラプソディ』(樋口修吉 著、話の特集)

『市川崑の映画たち』(市川崑・森遊机、ワイズ出版)

『光と嘘、真実と影』(和田誠・森遊机、河出書房新社)

ここから先は

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?