【短編】 秘密の話

私は、約束の時間よりも15分早く現地に着いた。しかし、待合せの相手は既に その場に居た。老若男女で賑わう広大な芝生広場の一角で、ベンチに座って漫画本を読んでいた彼に「こんにちは」と声をかけると、私とは全く違う訛りで、同じ挨拶が返ってきた。

2人で次に行く場所が解っている私は、あえて座らなかった。

「随分と早いね」

「岩くんも、早いなぁ」

「私も、本を読みながら誰かを待つのが好きなんだ」

彼は「そうなん?」と言いながら、読んでいた本を自分のリュックにしまった。四六判と思われるその本は、背表紙の下部に、図書館の蔵書であることを示すシールが貼られていた。

「もう、すぐ行く?」

「私はいつでも良いよ」

「ほな、行こう」

彼はリュックを背負って立ち上がり、迷わず本日の目的地へ向けて歩きだした。私は、黙って付き従う。

私は、この稀一くんに大きな恩義がある。自閉症で、知的障害も併せ持っている私の息子が自宅敷地内から抜け出し「行方不明」となった際、発見・保護してくれたのは彼なのだ。

言葉にしきれない感謝を伝えるため、私は彼に回転寿司や中華料理等を度々ご馳走してきた。そこに自分の子ども達を同席させたこともあれば、彼と2人きりだったこともある。

彼は諸般の事情により児童養護施設で暮らし、携帯電話を持っていない。そのため、連絡を取る際は彼が施設内の公衆電話を使って私の携帯に かけてくるか、我が家に郵便物を送ってくる。私が彼に手紙を出すこともある。

彼は中学3年生だが、入学以来ほとんど登校していない。小学校時代の経験から、彼には「学校」とか「教師」という存在そのものへの強い不信感があり、それが長い不登校に繋がった。

だが、そんな彼でも私のことは信用してくれているようで、度々連絡をくれる。

先日、彼から「2人きりで会いたい」と連絡を受けた時、私は普段のように外食を提案したが、彼は「最近あまり食欲が無い」と断った。そして「話したい事があるのだが、他の誰にも聴かれたくない」と言った。そこで私は、2人で動物園に行き、あえて人混みの中に身を投じてはどうかと提案した。他の客は皆「動物を見に来ている」のだから、私達が何を話しながら歩いていても、気には留めないはずだ……という私の考えを、彼は受け入れてくれた。

彼の秘密を守るため、園内で吉岡先生と鉢合わせる危険性も考慮したが、先生が あの場所に赴くのは、基本的には平日の午前中だ。土日か、夕方の時間帯ならば、問題ないだろう。

今日は土曜日だ。

受付で私が障害者手帳を提示したため、2人とも無料で入園できた。それもまた、私がこの場所を指定した理由のひとつである。

休日の動物園は家族連れで大変 賑わう。幼い子ども達の歓声は、聴覚の優れた動物達には耳障りかもしれないが、私にとっては愛おしいものだ。そして、乳幼児期特有の喃語や泣き声は、自身が親となって間もない頃の、いわば【初心】を思い出させてくれる。

あんなに小さかった第一子が、今や中学1年生である。非常に感慨深い。

稀一少年は入り口付近に居たサイやカバには あまり興味が無いようで、ほとんど素通りしていく。私達は森林を模した植栽の中を歩き、園内を奥へと進む。

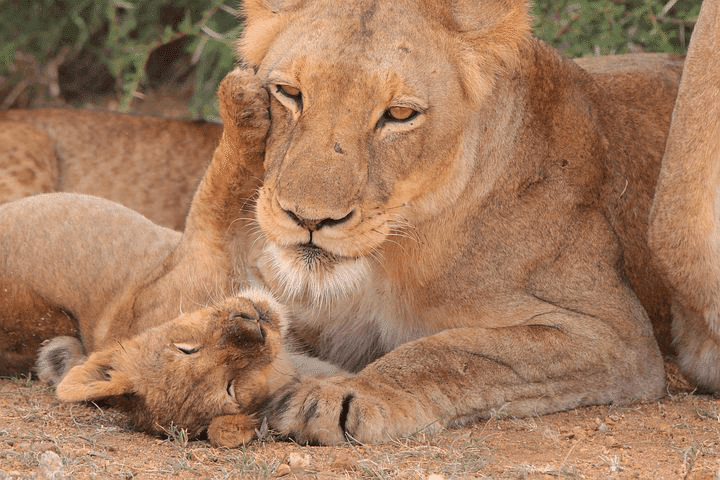

ライオンの展示スペースにまで到達した時、彼がやっと足を止めた。ガラスの向こうで雌雄2頭のライオンが身を寄せ合って昼寝をしている様を、何やら悲しげな表情で眺めている。

「こいつらは夫婦なんかなぁ……」

私は、このライオン達に関する掲示物を探した。それは すぐに見つかり、彼らは過去に複数回 繁殖を経験した「つがい」であることが判った。今は すっかり老齢で、ここで穏やかな余生を過ごしているようだ。

私は髪質のせいか容姿を雄ライオンに例えられることが多く、そのためライオンというのは妙に親近感の湧く生き物となっている。私が雄ライオンならば、妻は雌ライオンであり、子ども達は「若獅子」だ。

私達も、この2頭のような、仲睦まじい老夫婦になりたいものだ。

他の客が近付いてきたためか、彼は再び歩きだした。私もついて行く。

大きな池に見慣れない魚の群れが泳ぎ、やけに脚と嘴の長い水鳥が、点々と水中に立っている。私達は池に架かった橋を渡りながら その光景を眺めているのだが、ここには鳥達の逃亡を防ぐための物が何も無い。

(あれは、野鳥なのか……?)

しかし、明らかに日本原産の鳥ではない。展示動物であるとすれば、何故逃げないのだろうか。

橋を渡りきり、トラ舎の前に出来た人だかりを避けて猛禽舎へと足を進める。そこに居る鳥達は皆、種類ごとに分けられ、中に木が植わるほどの巨大な檻で飼育されている。彼らは木の上で翼を広げて日光浴をしたり、地上で身を隠すように じっとしていたり、餌台に置かれたヒヨコを美味そうに食んだりと、自分に与えられた空間の中、思い思いに過ごしている。

私が猛禽類の観察を続けていると、少年が「あんなぁ」と私に呼びかけた。いよいよ、今日の本題を語る決心がついたのだろう。

彼は、いつになく真剣な面持ちだ。

「俺は、人生で初めて【失恋】をしたんや……」

「そうなのかい?」

あれから変わっていなければ、彼の「意中の人」というのは、吉岡先生宅で働くハウスキーパーの藤森さんだ。この少年が、自分より十も歳上の彼女に特別な想いを寄せているということに、おそらく藤森さん自身も含め、周囲の大人達の大半が気付いていた。とはいえ、小中学生の【初恋】など、私達からすれば「微笑ましい」の一言に尽きる、可愛げのあるものだ。少年が彼女に性的な話を持ちかけたり、あるいは彼女を執拗に追いかけ回したりするようなことは一切無かったため、私達は「見守る」以外の選択をしなかった。

その彼が【失恋】をしたということは、ついに告白をしたのだろうか。そして、年齢を理由に交際を断られたのだろうか。……無理もない話だ。

「俺には、何年も前から好きな人が居ったんやけどなぁ…………この前、その人が、駅で、俺の知らん女とキスしてたんや!俺は、偶然 見てしまってん!!」

少年の話し声には、動揺や困惑というよりも「怒り」が込められているように思われた。恋敵への嫉妬心からだろうか。

しかし、普段の彼女は大変 奥ゆかしい。人目につく場所で、そのような行為に及ぶとは……些か信じがたい。見間違いかもしれないし、あるいは……。

「……相手が、一方的にしたのかもしれないよ?」

「わざわざマスク外しとったんやぞ!?明らかに『応える気 満々』やないか!!」

「そ、そうか……」

私は、思わず自分の顎ひげに触れた。それが考え事をする時の癖だという自覚はある。

相手が日本人だという確証も無いのだから、キスをしていたというだけで「交際相手だ」と決めつけるのは短絡的だ。

しかし、少年はそう確信しているようで、声や身体の震えは治まらない。

「たぶん、あの お姉ちゃんは、女の人が好きやねん!!せやから俺は、一生 振り向いてもらわれへんねん!!」

彼女が本当に同性愛者であろうと、なかろうと、私には何らの害も益も無い。しかし、この少年にとっては、人生そのものが暗転するほどの重大事項なのだ。

「稀一くん。それは……まだ判らないよ。世の中には、男女両方を好きになる人も居るから……」

「そんなん、ただの『浮気者』やないか!!」

「違う!」

まだまだ物事を深くは知らない中学生に、誤った認識を持ったまま成長していってほしくはなかった。「両性愛者であること」と「複数の相手と同時期に関係を持つのか」は、全く別の話である。私の脳裏には、身近な両性愛者達の顔が浮かんでいる。彼女達の名誉のためにも、彼には正しい知識を授けなければならない。

「いいかい、稀一くん。両性愛、つまりバイセクシャルというのは『彼女も彼氏も居る』ということではないんだ。女性を好きになることもあれば、男性を好きになることもある……ただ、それだけのことだよ。ほとんどの人は、浮気なんてしない」

「……どのみち、俺の好きな人には彼女が居るんや。もう、諦めるしかないねん……」

「本当に『恋人』かどうかは、まだ分からないじゃないか」

「……いや。あれは絶対に『付き合ってる』と思う」

「うーん……」

彼女の私生活に関する憶測など、これ以上させるべきではない。だからこそ、私は その点についてはあえて掘り下げない。

とはいえ、失恋により傷心中の少年にかける言葉として、相応しいものが解らない。彼が成人であれば、如何様にも言えるのだが……。

私は、方針転換を決めた。

「稀一くん。薄情なことを言うようだけれども、君はまだ14歳だ。人を好きになるのは大いに結構だけれども、まずは勉学に励むべきだ。この国では、18歳まで結婚はできないよ」

「……岩くん、自分の息子がフラれても そんなん言うん?」

「樹にも遙にも、言うよ。学生のうちは」

「悟は?」

「悟の口から『恋愛』の話が出たことは無いよ。……あいつが そんな事を言いだすのは、もっと、ずっと先だろうね」

彼は、私には目もくれず、ずっと檻の中のコンドルを眺めている。

「岩くんは、フラれたこと無いんか?」

「……無いね」

「付き合ったん、今の奥さんだけ?」

「そうだよ」

「……俺、相談する相手間違うた気ィするわ!」

「お役に立てず、申し訳ない」

客が檻に近づきすぎぬよう設置されている太い柵を掴んだまま、彼は天を仰いだ。

「俺は!この先、何を楽しみに生きれば良いんや!?」

「……そのうち、何か見つかるよ。必ず」

「そんな簡単に言わんといてくれや!!」

「何を言ってるんだ。君は、それだけ健康な身体を持っているじゃないか。これから、何にだって挑戦できるよ」

彼は、再び真剣な表情になって、騒ぐのをやめた。

「私が14歳の時なんて……本当に、何ひとつ出来なかった。『本のページをめくる』とか『口から食べる』とか……『独りで座る』とか。そんなことすら出来なかった」

「……頸の骨、折れたんやろ?」

「そうだよ」

「よう、そこまで治ったね」

「自分でも、信じられないくらいだよ」

素晴らしい医療チームと、母や姉達の献身的な支えがあったからこそ、私は、都市部でなら平然と暮らせるだけの身体機能と、言葉を取り戻したのだ。特に、母が諦めなかったからこそ、私は命を繋いだ。……しかし、身寄りの無い彼に今そんな話をしても、いたずらに寂しい思いをさせてしまうだけだろう。

代わりに、私は彼に新しい趣味を提案する。

「読書は、良いよ。お薦めする。新しい……素晴らしい出逢いが、きっとあるから」

「……商魂たくましいな」

「そういうことではないんだ」

自社の出版物を薦めたいわけではない。

解散して帰宅すると、相変わらずリビングには玩具と日用品が一緒くたになって散乱し、末っ子の悟が、部屋の隅で何かを熱心に並べていた。長子の樹は夕食まで自室に篭っているだろうし、真ん中の娘・遙は、私の姉の家から帰ってきたばかりのようで、貰い物を食卓に広げている。

「あ!父やん、おかえりー!」

「ただいま。何を貰ってきたんだ?」

「かまぼこ!」

「かまぼこ?」

私が個包装の菓子だと思っていた物は、よく見ると全てが揚げ蒲鉾だった。

妻は台所から出てこない。私が、かき集めて保冷袋に戻した蒲鉾を手に「ただいま」と言いに行くと、大根を切っていた妻は手元を注視したまま「おかえり」と応じてくれた。

「遙が、蒲鉾を貰ってきたって」

「冷蔵庫、入れといてー」

姉夫婦からの「お裾分け」は日常茶飯事で、今となっては礼を言うことも無い。こちらからの適当な「お返し」を、後日 遙に持たせるだけだ。

私は冷蔵庫に蒲鉾をしまったら、すぐに悟のもとへ行く。この家での、私の最も重要な役割は「悟の安全基地となること」である。

悟は、小さな何かを「並べる」のが好きな子だ。樹の お下がりのミニカーや、自分の持ち物である恐竜のミニフィギュアで「大渋滞」や「長蛇の列」を作っては、それを至近距離から凝視している姿をよく見かける。車ならタイヤを、恐竜なら足か角を、まじまじと観察しているように見受けられる。庭でも、よく玉砂利を一直線に並べている。(それらを、誰かが うっかり散らかしたら、もう大変だ。悟は大癇癪を起こし、ともすれば血を見る羽目になる。)

彼にとって、それは「大好きな遊び」というより、大切な「儀式」の類なのだろう。

今は、テレビから遠く離れた床の上で、何かの職人のように胡座をかいて黙々と作業に勤しんでいる。近寄ってみると、遙の持ち物であるはずの花札を、黒色の裏面を上にして、まるで定規で測ったかのような等間隔で ずらっと 並べていた。先日テレビで観た海苔の工場を真似ているのだろうか。

私は、作業の邪魔にならない位置を選び、彼の側に座った。

「悟。ただいま」

「……とーやん、おしごと終わりました」

彼は、数時間〜数日ぶりに私と会った時、必ず そう言う。私が、改めて それに「終わりました」と応じてやれば、【確認】は完了する。そのやりとりによって、彼は「父の仕事が終わった」つまり「父に何かを要求してもいい時間がやってきた」という状況を理解し、安心するようだ。

私は自宅や知人宅でも仕事をすることがあるが、それが終わるまで、子ども達には極力 構わない。彼らが成人後に就職先で他者の業務を妨害することが無いよう、幼いうちから「誰かの『お仕事』の邪魔をしない」ということの重要性については、丁寧に教えてきたつもりだ。特に、悟には。

私が「終わりました」と口にしたのを皮切りに、悟は花札を床に並べるのを止め、自分の右耳をいじりながら、言葉遊びを始めた。

「あ、め、に、も、ま、け、ず」

「おぉ。宮澤賢治か?」

「いちにちに、げんまいよんごうと」

全文の暗唱ではなく、印象深いところだけを断片的に口にしているようだ。

私は、試しに続きを言ってみる。

「『味噌と、少しの野菜を食べ』」

「……のはらの、まつの、はやしの、かげの」

「『小さな茅葺きの小屋に居て』」

「いって。その、いねのたばを、おい」

(『西に疲れた母あれば』か。)

順序や脈絡はどうであれ、言葉に、言葉が返ってくる。それだけで私は満足だ。

「『北に喧嘩や訴訟があれば』……?」

私も、南の一節を抜かした。なんとなく、この子の前で「死にそうな人」と言いたくなかった。

「そういうものに、わたしは、なりたい」

終わってしまった。

彼としても、全文までは憶えていないのだろう。とはいえ、ここまで発話が増えたのだから、実に喜ばしいことだ。

しばらく経って、夕食が出来たから食卓を片付けるようにと妻が遙に言い、私は悟に「樹を呼んできてくれ」と頼んだ。

彼らは素直に従い、やがて食事が始まる。独りでの映画鑑賞を好む樹も、食事の際には必ず顔を出す。

一日の業を成し終えて、入眠の準備に入る。寝室の照明を常夜灯のみにして、私は布団の上で自分の足裏や ふくらはぎを入念に揉む。よく歩いた今日の疲れを、明日に残さないためだ。

毎晩この寝室では私と妻、そして悟の、3人が寝ている。しかし、悟だけは寝室内に張ったテントの中に布団がある。そうしてやらないと、彼は気が立って眠らないのだ。寝る時だけではなく、何らかの理由でパニックに陥った時も、彼はこの青色のテントに逃げ込んで頭を冷やす。この中で、大好きなタオルケットに埋もれていないと、落ち着かないらしい。(それを洗濯した日は、すこぶる機嫌が悪い。元の匂いや質感に戻るまで、彼はずっと不満げだ。)

今も、私が足を揉んでいる横で、彼はテントの入り口を閉めて篭っている。小さな声で、何やら ぶつぶつと独り言を言っている。とはいえ、機嫌は良さそうだ。(今日は、私が不在でも悟は概ね冷静に過ごせたと聴いている。)

私は、彼が夜中に寝床を抜け出しても すぐに判るよう、あえてテントの入り口付近で寝ることにしている。私の身体を踏み越えない限り、部屋からは出られないようにしてある。彼がトイレに行くのなら、私は入り口まで付き合う。最悪の場合、彼は衝動的に家から「脱走」してしまうからである。

襖が開き、妻が入ってきた。彼女の布団は、同じ部屋とはいえ かなり離れた所に敷いてある。「悟の独り言が うるさいから」である。

しかし、今は私に用があるらしい。

「肩、揉んだるわ」

「そりゃ、どうも」

背後を取られ、両肩を がっしり掴まれる。そして、男性アスリートによる施術かと思うほどの、豪快な肩揉みが始まった。少し痛いが、彼女も私の脊髄の事情は理解している。古傷に響くほどの、度を超した力は使わない。

毎日ではないが、それなりに高い頻度で、このように問答無用で力強いマッサージが始まり、終われば「交替」を求められる。妻は、自分が「後」でないと嫌なのだ。

小学校〜大学まで、10年以上ラグビーひと筋だった妻は、私よりも体躯が大きく、握力も強い。非常に頼もしい伴侶である。出産は3回とも安産であったし、その後の立ち直りも早かった。「母乳が出ない」と悩むことも無かった。身体能力そのものが、総体的に著しく高いのだろう。私自身は身体障害者であるので、正直 頼りきりだ。結婚当初は、よく周囲から『役割逆転婚』と揶揄された。

「何、溜め息ついてるん?」

「んー?……今日は、他人様の悩みを聴いてきたからな。頭を使って、疲れたんだ」

私は、偽りの理由を述べた。

「あの子は、何に悩んでるん?」

「……それは言えないよ」

妻は親切心から訊いているのだとは思うが、私は他者の秘密を漏らしたくはないし、特に今日の話題は……妻には話したくない。

私にとって、最も身近な両性愛者は妻だ。だが、それを知っている人間は……本人を除けば、この国では私しか居ないだろう。妻の かつての恋人は、10年以上前にニュージーランドへ移住し、現地の女性と結婚した。女性2人で式を挙げ、後に それぞれが出産し、現在は2人の息子を育てているという。妻は、今でもその家族と交流がある。自分の子ども達や両親には「かつてのチームメイトが外国で同性婚をした」という客観的な事実だけを伝えている。

今日、稀一少年が誤解のままに放った一言は、妻の怒りを買うだろう。

「哲ちゃんは優しすぎるんよ。他の人らの悩み事まで、一緒に抱えてどうするんな?」

私は何も「抱えて」はいないのだが、妻としては、私は相変わらず病苦に苛まれる人々に深く感情移入し、私的な時間を犠牲にしてまで寄り添い、痛みや苦しみを分かち合いながら仕事をしていると、思っているのだろう。

「私に話して、気が晴れるなら良いじゃないか。独りで限界まで抱えて……命を絶つより、ずっと良い」

「変わらんなぁ、ほんま……」

妻は私の肩周りを揉みほぐすのを止め、背中を撫で始めた。そろそろ「はい、交替!」と言われるだろう。

と、思いきや。久方ぶりに、私は布団の上に押し倒されてしまった。膂力で勝る妻は私の上に覆い被さり、何とも得意げな表情だ。……やはり、彼女は『雌ライオン』だ。

「……何だよ」

問いかけはしたが、薄々は解っている。彼女は今、久々に私と慇懃を通じたい気分になってきたのだろう。息遣いで判る。

息子が居る部屋で事に及びたくはない私は、どうにか抜け出して起き上がろうと試みるが、いとも簡単に押さえ込まれてしまう。上肢の力が、比べものにならない。

「ほんま可愛いわぁ……!」

今にも喰われそうだ。

「やめろ!悟に聴こえる!」

「ええやん。明日も休みやろ?」

「だから何だ!私は寝たいよ!」

途端に彼女は むすっとして、両腕にかけていた重心を臀部に移し、私から離れるように座り込んだ。それから数秒間 黙った後に、ひっくり返されたままの私の顔を睨みつけながら、小さな声で「阿呆」と言った。

(阿呆は、どっちだ!!)

妻はそっぽを向いて立ち上がり、そそくさと自分の布団に向かった。

私が体を起こしながら、念のため「交替は、いいのか?」と尋ねると「早う寝ろや、モジャモジャ!!」と、あらぬ暴言が返ってきた。

「……酷い言い草だな!」

妻は何も言わず、布団を被って私達に背を向けた。

私も、黙って布団に潜り込み、リモコンで照明を消した。

(まったく、もう……)

鼻から大きく溜め息をつき、私も妻に背を向ける。せっかく快眠できそうだったのに、くだらない悪戯のせいで、妙な興奮が冷めやらない。

気まぐれな妻との、このような小競り合いは絶えないが、大抵、翌朝には2人とも忘れている。後腐れが無いのは良い。

突然 暗くなったことに驚いたのか、悟がテント内で「ぴぃー!」と鳥のような声を出した。

「ごめんな。……おやすみ」

「かみなり!」

「違うよ。……私が消した」

落雷による停電を想起したのだろう。

「かみなり!」

「……もう寝なさい」

突発的に動物のような声を発するのも、同じ言葉を何十回と繰り返すのも、彼の「特性」だ。致し方ない。

私は その夜、アフリカの大草原で雷に打たれる夢を見た。それによって数十年ぶりに寝小便をしたのではないかとヒヤリとしたが、そんなことは無かった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?