黒船Amazonと鎖国日本

◉牛帝さんのポストが、X(旧Twitter)で話題になっています。細かいところでは、事実誤認はありますが、本をどう売るかの問題意識については、自分と共通しています。これに対する様々な意見も、参考になったり、何度目かの電子書籍元年と言われた当時を、思い出したり。いろんな思いが去来します。思うところを、つらつらと書き連ねてみますかね。

確か2010年くらい?に、当時すでにアメリカでははじまっていたAmazonの電子書籍サービス「Kindle」という黒船が、そう遠くないうちに日本に到来することがほぼ確定していて、このままだと出版社の売上がまるっとAmazonに持っていかれる年貢体制が確立してしまうから、いますぐに手を打つしかない!とい…

— 牛帝 (@gyutei_4koma) September 23, 2023

確か2010年くらい?に、当時すでにアメリカでははじまっていたAmazonの電子書籍サービス「Kindle」という黒船が、そう遠くないうちに日本に到来することがほぼ確定していて、このままだと出版社の売上がまるっとAmazonに持っていかれる年貢体制が確立してしまうから、いますぐに手を打つしかない!というのが各所でけっこう言われてたのですが、結局、出版社サイドはこれといった対策をせず、なんなら誰かが対策しようとした時には「俺たちの許可もなしに勝手なことするな!」と煙たがるまでして、その後、予想通りにKindleという黒船が到来して、Amazonに毎秒利益を持ってかれる体制を確立されてしまうのをただ見守ったということがありましたが、なんでそんなことになってしまったのか、いまだによく分からない

長期的にAmazonに持ってかれる金額のすさまじさを考えると、出版史上最大の経営判断ミスの可能性すらある

— 牛帝 (@gyutei_4koma) September 23, 2023

長期的にAmazonに持ってかれる金額のすさまじさを考えると、出版史上最大の経営判断ミスの可能性すらある

ヘッダーはnoteのフォトギャラリーより、Amazonのダンボールの写真です。

◉…▲▼▲▽△▽▲▼▲▽△▽▲▼▲…◉

■守旧派と電子書籍停滞■

大手出版社とその子会社にとって、 出版社・取次会社・書店 の三位一体でで本の流通を押さえてる状況って、圧倒的に優位だったんですよね。だから主要出版社はその状況を守りたくて、先手を打っての行動に出られなかった面がありました。いわゆる茹でガエル状態。ここら辺は、山田五郎さんも指摘されておられましたが。けっきょく、コロナ禍とスマートフォンの爆発的普及で、1995年から右肩下がりだった売上が、史上最高益をたたき出し、ようやっと電子書籍への需要を認めざるを得なかった。

本屋を大事にしたい。それは自分も、本好きが昂じて編集者になった人間ですから、深く理解しています。しかし、そういう人が言う本屋って、都会の本屋ですからね。田舎の本屋は、売り場面積も小さく、品揃えは貧弱で、注文しても取り寄せに半月とかざら。自分がガキの頃は、二ヶ月かかったこともありました。Amazonで注文すれば僻地でも数日で届く、電子書籍なら即入手できる利便性には勝てない。ある意味で、出版社の利益のために消費者に不便を強いたら、どこかで復讐されるということです。

例えば吉本興業とか、当初は新興メディアのラジオに寄席演芸場の客を取られると、出演禁止していたが。初代桂春団治がその禁を破って出演してたら、寄席に客が押し寄せ、その宣伝効果に気付いて方向転換したが。電子書籍も同じ。そういう柔軟性が出版社にはなく、腰が重すぎました。吉本興業は、それでも寄席演芸場も大事にし、テレビなどメディアとは別の、演芸文化も維持していますからね。書店の淘汰は進むでしょうが、映画館と同じで適性のところで下げ止めるし、なんなら構造改革で増えるでしょう。POD対応とか、期待しています。

■成功体験は失敗の母?■

講談社のホットドッグ・プレスの編集長でもあった山田五郎さんが、なぜ国産ジーンズメーカーは衰退したかについて、TBSラジオの『荒川強啓デイキャッチ!』で昔、語っておられましたが。要は、ユニクロなどの安いジーンズ販売が増えて苦しくなったというのは俗論で。元々が作業着であったジーンズは、一般のデパートや服飾店で売ってもらえず、専門店などで販売ルートを開拓するしかなく、これが成功したのですが。この成功体験が、販路の多様化などを阻害し、ジーンズが普通のファッションになって、デパートなどでも売られるようになり、オリジナルブランドなども売れ。

つまり、時代の変化についていけなくなったところに、安売りジーンズが出て、量販が基本の大手ブランドには高級品でもなく格安でもない中途半端な立ち位置が、致命傷になったという流れ。これって、出版業界とも、非常に近いわけです。出版社は、電位書籍が出てきても、なんとか書店をサポートしようと、転倒で電子書籍を購入したら特典が付くとか、本末転倒なことをしていたわけです。書店に行かなくても買える利便性が、電子書籍の強み。離島でも僻地でも、東京の人間と同時に買えるんですから。自滅するべくして自滅した印象です。

Amazonに対抗するには、出版社共通のリーダーアプリを作り、各出版社のサイトで購入した本は、そのアプリで読めるって感じの共通化ができるはずなんですが、どこも音頭を取らないし、取れない。音頭を取って動くところがないってのが実情です。本来なら、将来の利益源を見越して、取次会社側から出ても不思議はないんですが、取次会社も日販と東販ほか、まだまだ数がありますしね。Kindleのインターフェイスとか、大して良くないのに、それに対抗できていない。個人的には、DMMやブックウォーカーとか、可能性を感じるのですが……。

■プラットフォーム戦争■

個人的に共感したのは、知念実希人先生の、コチラの指摘でした。収益自体は、Amazonは取り分もそこまで高くないですし。今はどうかわかりませんが、昔は個人出版や弱小出版社は、取次を介してAmazonと契約する感じでしたね。まぁ、今は個人でAmazonから直接出版でき、独占販売なら70%の印税率と、かなり作者有利です。もし、将来的にAmazonに対抗できる電子書籍ができれば、75%とか80%とかに、引き上げ公称も可能になるかもしれません。個人的にはAmazonの取り分、15%ぐらいが妥当のような気もしますが。

Amazonは『ネット書店』でしかなく、Kindleが売れても、収益はしっかりと出版社に入るので、少し認識としては誤謬があるかも。

— 知念実希人 物語り (@MIKITO_777) September 25, 2023

(独占は良くないけど)

取次とリアル書店の危機感が大きかった。

配信に関しては、日本は漫画村を潰し、各社が自社コミックアプリを出し、奮闘していると思う。 https://t.co/FJf7RgBriW

Amazonは『ネット書店』でしかなく、Kindleが売れても、収益はしっかりと出版社に入るので、少し認識としては誤謬があるかも。

(独占は良くないけど)

取次とリアル書店の危機感が大きかった。

配信に関しては、日本は漫画村を潰し、各社が自社コミックアプリを出し、奮闘していると思う。

漫画村肯定論に持っていこうとする人間がいますが、それはウィニー擁護論と同じで、作家の利益が奪われている点の保証が、何も語られていない事が問題ですね。また、コチラの指摘も重要です。

個々の細かな技術の優劣を言うよりもプラットホームの基準を握る事が格段に重要だ(イーロンのテスラは電気自動車の充電基準を握った)と理解してなかったし、今も多分理解してない。トロンやベータや親指シフトの失敗(富士通の日本語に対する犯罪レベル)から、何も学んでない https://t.co/rhp9AHvshJ

— 森森森【Mr.ごまめの歯ぎしり】 (@morimori_naha) September 23, 2023

個々の細かな技術の優劣を言うよりもプラットホームの基準を握る事が格段に重要だ(イーロンのテスラは電気自動車の充電基準を握った)と理解してなかったし、今も多分理解してない。トロンやベータや親指シフトの失敗(富士通の日本語に対する犯罪レベル)から、何も学んでない

学ぶどころか、俺たちは素晴らしいモノを作ったが、アメリカに潰された…って、石原慎太郎的なことを言い出す人もいますからね。F-2戦闘機の時がそうでしたが。でもこれ、八木アンテナの昔から、日本はそうです。せっかく良いものを作っても、しょせん島国のモンロー主義で、国内市場しか見ていないので。 例えばウチの出版部で作った電子書籍、紙の本も入手できるPOD版のデータもAmazonに入れたら、アメリカやドイツでも紙の本を購入してくれた読者がいらっしゃいました。これって、すごいことだと思いませんか? 昔なら、並行輸入で本題より輸送費が高かったものが、日本と同じ値段で買えるんですから。

国内の統一フォーマットさえできない日本、世界で商売するプラットフォーム作るアメリカ。部分部分を見れば、ダメダメな部分がアメリカの製品には山ほどあっても、世界を相手にした大戦略の部分で、足下にも及ばないんですよね。ここらへんは、ノルディック複合とかで規定を変えられ、日本人選手が勝てなくなったときも、批判が起きましたが。基本的に、欧米はそうやって主導権を握ってくるのですから、そ言うものだと思って、対応しないと。それは、独自規格にこだわったAppleが、FireWireややThunderboltやLightningコネクタで失敗した部分。USB-Cに合流して、ようやく諦めたわけで。アメリカ国内でも、規格争いは激しくあるので。

■激減したのは紙の雑誌■

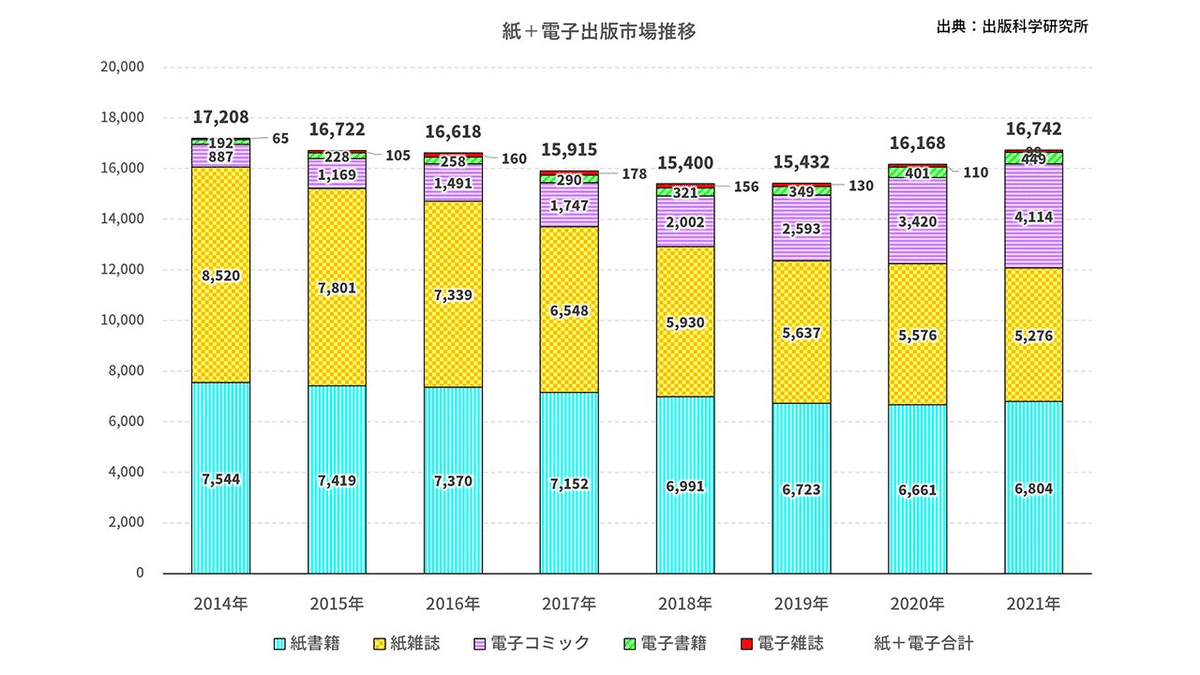

こちらのデータも、興味深かったです。こうやって見ると、紙の書籍はそこまで経ていないという印象です。2014年の7544から2021年の6804と、9.9%の減で踏みとどまっています。でも、紙雑誌が8520から5276と、38%も減。逆に電子コミックは887から4114と463%もの伸び。電子書籍は192から449と、233%の伸びですが、ハッキリ言って紙の本が好きすぎて、市場を軽視して、厳しいことになっています。そして、電子雑誌に至っては、65から110と、もともと低い数字が全然伸びていないのがわかります。なんというか、ひどい状況です。出版社の電子書籍軽視が、可視化されますね。

Kindleに日本の本が牛耳られてるとか完全にウソ。出版市場のデータを見るように。コミュニティノート案件。漫画は近年やっと&急激に増えてきたけど、電子書籍に至っては全体の3%、誤差の範囲です。雑誌は激減だけど紙の本は横ばい。 https://t.co/smywAqiFMB pic.twitter.com/5kVA6CH3tx

— 中嶋よしふみ@保険を売らないFP💰共働き夫婦に住宅購入相談👫ウェブメディア編集長📱執筆指導✏️ (@valuefp) September 24, 2023

添付されてたグラフが貴重でしたので、備忘録も兼ねて転載を。

雑誌というメディアが、かなり苦しくなっているということでしょう。文春も大きく部数を落とし、寄附のお願いをするほどですし。幕の内弁当的な雑誌にもう価値がなくなりつつあり、単品のテーマでなら金を出す読者が主流になりつつある、ということですね。ミュージシャンがアルバムごと買えと押し付けても、消費者は好きな曲だけ買う。ゲームソフトの抱き合わせ商法が禁じられたように、ある意味でそういう抱き合わせ商法自体が、難しくなりつつある。これは、寄席演芸場も同じで、新宿末広亭とか、苦戦が聞こえてきますしね。

修業の場としての寄席が大事なように、雑誌という存在も、漫画家やライターを育成する場として、重要なんですが。しかし現実は文芸誌のように、やがては好事家が書い、出版社が無理して出すものになっていくのでしょう。そこで、どんな形で時代の変化に合わせるのか? でも、王安石や荻原重秀や田沼意次が出てきたとき、それを批判だけして対案が出せず、かえって民衆を苦しめた司馬光や新井白石や松平定信が、出現したわけで。誤解している人もいますが、自分は印刷書籍と電子書籍が、上手く役割分担しつつ共存できる世界を目指していますんで。蟷螂の斧ですが、そこはできる範囲で今後も頑張ります。

どっとはらい( ´ ▽ ` )ノ

売文業者に投げ銭をしてみたい方は、ぜひどうぞ( ´ ▽ ` )ノ