【芸術】荒木十畝 講義「ジッポのススメ」@ミライon図書館

1:郷土の美術を知る「ジッポのススメ」

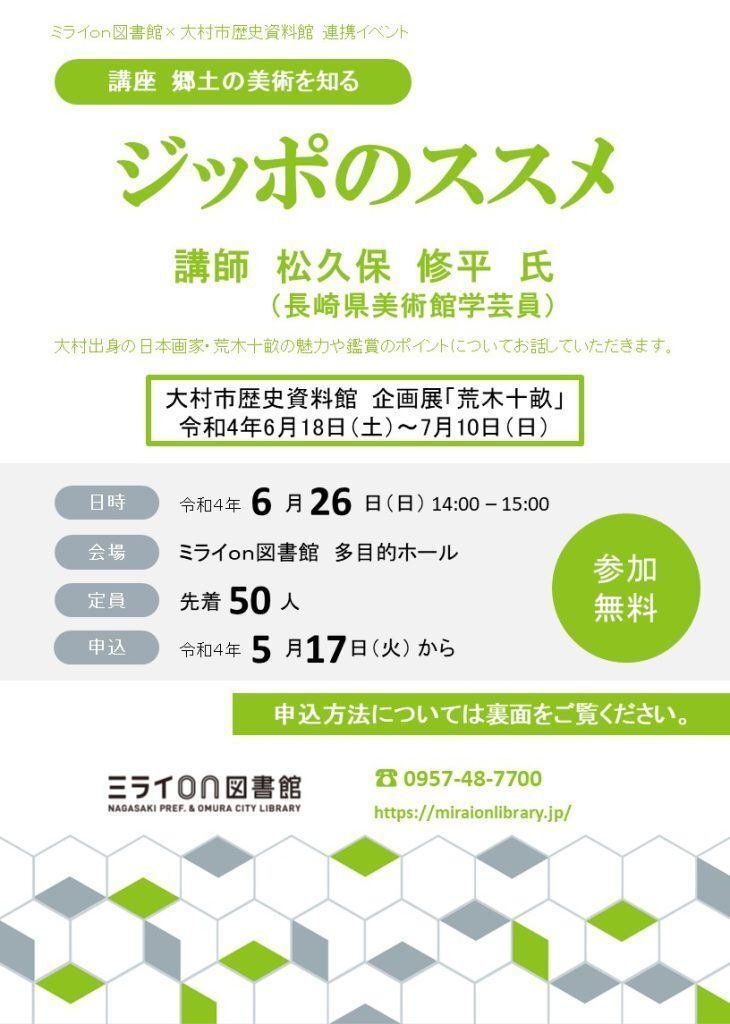

6月26日(日)長崎県大村市にある「ミライon図書館」と大村市歴史資料館との連携事業に出席しました。

長崎県美術館学芸員の松久保修平氏を講師に迎え、大村市出身の荒木十畝の魅力や鑑賞のポイントについて講演。60分の内容でした。

2:荒木十畝について

日本画家「荒木十畝」という名前。

不勉強のため、こちらに引っ越すまで知りませんでした。

現在の大村市に、朝長兵蔵の次男として生まれた荒木十畝は本名を悌二郎といい、20歳の頃には同じ長崎出身であり、福島県知事を務めていた渡辺清を当てにして上京。明治25(1892)年日本画家の荒木寛畝に弟子入り、翌年には寛畝の娘と結婚し「十畝」の号を授けられます。

今回の展示では、十畝が旧制大村中学校時代に描いた「人物素描」が展示されていました。鉛筆で書いたデッサンですが、上手い。

写実的でありながら、眼鏡の奥に人物の人柄が表れるような筆致で、17歳ごろの作品であることを考えれば、大変な画力を持っていたことがうかがわれます。

寛畝が娘との縁談を勧めたのも、十畝の才能を見込んで、自分の後継者として期待していたからという話もあり、その期待通り、十畝は明治28(1895)年、日本美術協会展で一等褒状を受賞し頭角を現すと、荒木寛畝の後を継いで女子高等師範学校講師に就任し、30代前半の頃に行われたセントルイス万国博覧会においては銀牌を授かるなど、日本画壇のなかで存在感を強めていきます。

講義の初めに「日本画家番付」の資料を提示され、そこには東と西の日本画家が名を連ねていました。横山大観、鏑木清方など教科書レベルのビッグネームの中、十畝は東のちょうど真ん中7番手。すごい、すごいじゃない。その頃の十畝の存在感、伝わります。なのにどうしてこんなにだれも知らないの?

3:保守派の代表格 十畝

当時の日本画壇は、横山大観、菱田春草らを擁する日本美術協会をはじめ、様々な主義主張を掲げる団体が登場していたそうです。このような状況のなか、十畝は龍池会からの旧派の代表格とみなされ、日本画壇での保守派という位置にあったようです。

十畝が花鳥画において横山大観と並び称されていたにもかかわらず、現代で今一つ知名度がないのは、旧派の画家だったこともあるのかもしれません。新しいことをする人に注目が集まりやすい、そして、歴史の流れに名が残りやすいということでしょうか。

しかし、十畝自身は制作のうえでは「守旧漸進主義」の立場をとっていたそうで、伝統的な画法を基礎としながら、新しい日本画を生み出す事をモットーとして、新たな表現を模索し続けたそうです。

4:昭和期の十畝の画業 「幽玄」

講義では十畝の画業を大きく、明治・大正・昭和・戦時下と分け、解説いただきました。南画風の花鳥画から、寛畝死後の琳派風の花鳥画、新しい手法の模索、「写生を超えた花鳥画を目指して」いた十畝は時代や画壇の流行りの中、画風を変えながら一貫して花鳥画を描き続けています。

その模索の中、十畝芸術の一つの到達点として、昭和期に描かれた一群の作品があります。

大きく画面の中央に描かれた鳥の姿の周りは、朦朧とした背景が情感深く描かれています。従来の花鳥画に比べて、鳥の存在感と迫力。神々しさを感じさせるような存在感を放ちながら、伝統的な日本画のたたずまいを残している。画面に張り詰めた緊張感が、なんとも新しく、私は西洋画の雰囲気もこの絵からは感じ取りました。

「写生を超えた花鳥画」という言葉が腑に落ちる、「鶴」という実態に肉薄した絵のように感じます。

「鶴」いる。この絵には「鶴」が確かにいます。

5:まとめ 郷土の芸術家の研究と収集

前身の大村市立資料館での荒木十畝作品所蔵第1号は、昭和天皇御即位を祝う「松鷹図」だったそうです。時代の雰囲気を濃く反映した作品を見て、素直に、十畝という人が、日本と日本画を大切に思った人なのだろうと感じました。昭和59年(1984)にこの作品が所蔵されてから長く大きな変動はなかったそうですが、平成元年(1989)東京都練馬区立美術館で開催された「荒木十畝とその一門」展を機に、当時の大村市長が郷土の芸術家である十畝作品の収集の意向を示したそうです。

歴史資料館のコレクションは少ないながらも、身近な図書館で絵に触れることができるのは、素晴らしいことだと思います。

松久保さんの講義も相変わらず、わかりやすく、勉強になります。

こういう機会が増えれば、芸術を愛する人たちも増えるでしょうね。

それを願って。

大村市歴史資料館企画展「荒木十畝」

令和4年6月18日(土曜日)から7月10日(日曜日)まで

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?