辻島衆二(太宰治)「再び埋め合せ」について

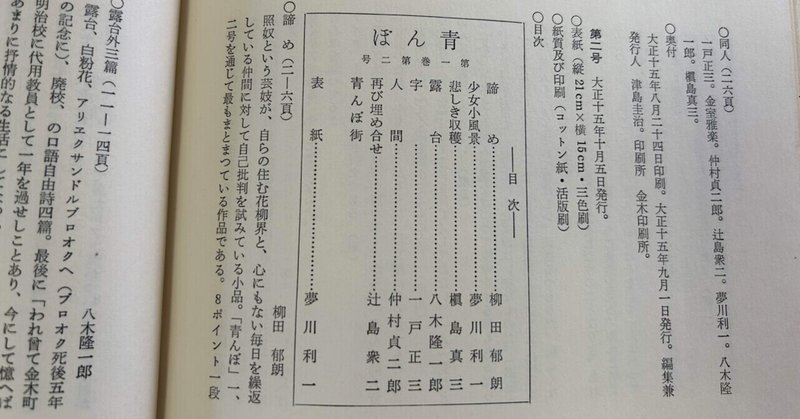

大正十五年十月五日発行の同人雑誌「青んぼ」第二号に収録された辻島衆二「再び埋め合せ」に「愛情」という章があります。

いやな親もあったものだ。自分の子供を散々どなりつけて、挙句の果にその子供を打ってた男があった。

子供はワアワア泣き叫ぶ。いやな物を見たと私は思って居たのである。

子供は「ちゃんちゃん--」と叫んで居るのである。とうとう子供は父親の脚にしがりつき、頬を父親の腹にピタリとおしつけて「ちゃんちゃん」をやったのであった。

「ナアニね、この子は時たまチョイと馬鹿なことをするもんだから、ハア、ふだんはとてもおとなしいんですがネ」

父親はこう云って子供の頭に軽く手をのせた。

私は以前こんな事を聞いた。一人の医者が自分の可愛がって居た猟犬をある事情で解剖に附した。

犬はメスで腹を割られながらも尾を二三回振って見せた。そして主人の手をペロペロなめたのである。

辻島衆二というのは十八歳当時の太宰治の筆名です。ここで書かれている、子供の純粋な愛情や依頼心を全然わかっていない親、というのは六男として生まれほとんど乳母に育てられた太宰自身の実感を込めた挿話だろうと思われます。のちの小説「津軽」には自らを「オズカス」であるとしている箇所があります

オズカスといふのは叔父糟といふ漢字でもあてはめたらいいのであらうか、三男坊や四男坊をいやしめて言ふ時に、この地方ではその言葉を使ふのである。

また子供にとってそれがどれだけ残酷なことか、というのを表す後半の犬の話が読んでいて辛くなります。小さな子供が親に激しく叱られるというのは、腹を裂かれるほどの悲しみであり苦痛なのだと、それでも子供は親の言葉を疑いもせず縋りつくことしかできないのだという、芥川龍之介風の淡白な口ぶりとは裏腹に、これはなんと悲痛な告白だろうと思います。

そうしてみると、このタイトルの「愛情」というのは親から子への愛情ではなくて、子から親への盲目的な愛情を指しているのでしょうか。そのような愛情の哀しさを書いているのかもしれません。

ちなみに、親に関しては同じ「再び埋め合せ」の中に「親の恩」という章があり、これも太宰の親の愛情に対する不信が落語の小噺風に語られています。

私の寄留して居るうちの兄貴が、この間子供を得た。非常に可愛がって居る。

私は「子を持って始めて親の慈愛を知る」なんてホントですかと聞いて見た。

兄貴がしさいらしく首を曲げて考えて居たが、

「そうでもねエようだナ。ダイイチおやぢが俺をこんなに可愛がって呉れたかい」

参考文献

日本文学研究資料叢書「太宰治」有精堂

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?