#66|「鬼」はもともと、別の宗教の神様だった。仏教に負け「鬼」になった。

「妖怪」を深く考察したくなり、突如始めた妖怪noteも3回目。妖怪のルーツである「鬼」から深めています。

※ マガジンにまとめました。よろしければ過去記事もぜひ!

私たち日本人は、幼少期から「鬼」に親しんで育ちます。畏怖を教えられるときもありますね。

世界に目を向けても、人間が考えることです、どこも似通ってきます。

価値観や信仰は地域ごとに様々あれど、「鬼」もしくは似たような怪物は世界中に存在します。それぞれの国で、想像の中から生み出され、人々と生活を共にし、長い歴史を経てきた「鬼」たち…。

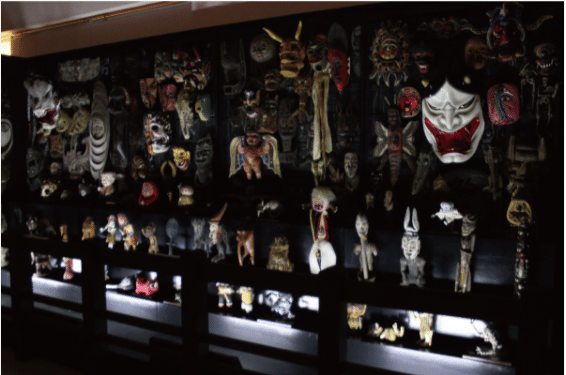

「ゲゲゲの鬼太郎」で有名な水木しげる氏が、世界中を旅する折には、「その土地の鬼のお面」を収集していたというのも、有名(?)な話です。

▲水木しげる追悼「ゲゲゲの人生展」にて。氏が収集したお面の展示室。

日本の「鬼」は、元は別の宗教の神様だった!

日本人は昔から目に見えないものを「おん(隠)」と呼び、人の力が及ばない恐ろしいものとして位置付けてきました。

※ 詳細は第1回の記事へ。

もともとあった「おん(隠)」の概念に、仏教とともにやってきた「おに(鬼)」がくっつき、私たちがイメージする鬼の姿として浸透していきます。

さて私たちが「鬼」と聞いてイメージするのは、赤や青の身体に虎皮のパンツをはいて、角は1本か2本…という姿ですよね。

この姿をした鬼は、仏教の世界では「地獄で働いているものたち」を指します。(「この姿をした鬼」と表現したということは、「鬼」は他にも沢山種類がいるんです。今回は触れません、ざっくり進めます。)

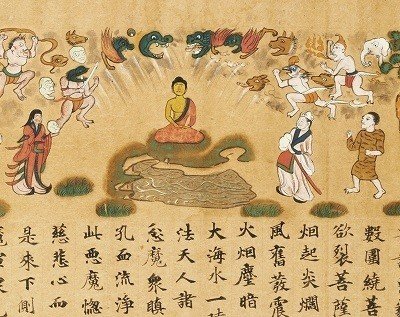

「鬼」として地獄で活躍(?)している彼らも、もとはインドの神様でした。仏教が興ったときに、仏教と対立した土着の神様たちです。

争いが起き、仏教が勝利し(仏教主体で書いているので当然の展開ですね)、インドの神様たちは仏教に従うようになります。そして地獄の鬼として役割を与えられていくのです。

地獄の鬼は、もとを辿ると「仏教に敗れた他宗教の神様」だったのです。

▲中央がお釈迦様。襲い掛かっている周囲の化け物が、他宗教の神様。/「絵因果経」

私たちは今でも、古都に行くと「仏教と戦い、敗れ、鬼になった他宗教の神様の姿」を見ることができます。

たとえば有名な「法隆寺の四天王立像」。

つい「四天王」に目がいきますが、足元を見てください。何か、いますね。左から2番目のは、頭に角があるのが分かります。

「天邪鬼」と呼ばれるこれらこそ、仏教と戦い、敗れた他宗教の神様なのです。

*

『四天王の足元の「天邪鬼」が、「鬼」ということは分かった。でも私たちが知っている「鬼」とは姿がちょっと違うじゃないか!』

そうなのです。

私たちが思う「鬼」が

この姿かたちに整えられ定着したのは、日本に仏教が伝来した平安時代より後、室町時代だから。

法隆寺の四天王像がつくられたのは、平安時代。

だからまだ私たちがイメージする「鬼らしい鬼」とは姿かたちが少し異なるのも納得ですよね。

*

今日はここまで。

このままだと「鬼note」になる気配がしてきました…

本来書きたかったのは「妖怪」なので、明日は妖怪に話を戻そうかと思います。「妖怪が出やすい場所」なんていかがですか?

ではまた次回。

【参考文献】

一緒に楽しみながら高め合える方と沢山繋がりたいと思っています!もしよろしければ感想をコメントしていただけると、とっても嬉しいです。それだけで十分です!コメントには必ずお返事します。