『メモの取り方』美しいメモを作る5つのルール

先日、会社の研修会に参加しました。

そのときのつぶやきはコチラ☟

noteでの日々のアウトプットのおかげで、

講師の内容を素早くメモに残すことが

できました。

アウトプットとは、

インプットした情報を

脳内以外の外部へ表現すること。

文字や音、絵など…

アウトプットの方法はさまざまです。

そして、いかにインプットした情報を

短期間に鮮明に表現できるか

も重要視されます。

今回は、

アウトプットの方法のひとつ。

メモの取り方について、

わたしのnoteで培った経験から

”美しいメモを作る5つのルール”を

共有させていただきます。

ぜひ、

参考にしていただければ幸いです。

では、いってみましょう。

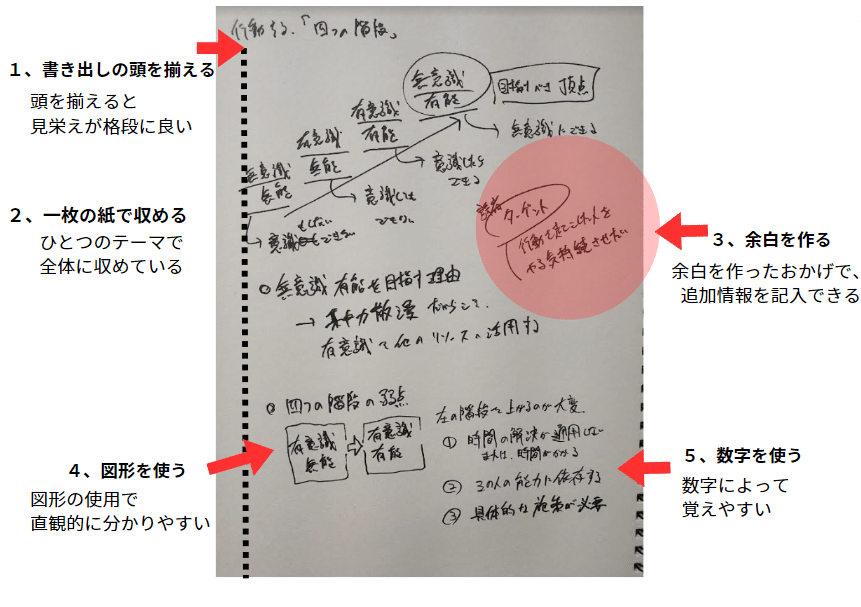

✔習慣応援家shogo流

美しいメモを作る

「5つのルール」

それでは、さっそく

わたしのオススメする

”美しいメモを作る5つのルール”を

ご説明させていただきます。

1、書き出しの頭は揃える

2、一枚の紙で収める

3、余白を作る

4、図形を使う

5、数字を使う

上記、5つのルールを基準に

メモを取っています。

ひとつずつ解説します。

メモを取るうえで、見栄えは大切です。

なぜなら、バラバラな並びでは

「もう一度、見直そう」と

心がときめかないからです。

メモの目的は”振り返り”です。

振り返るモチベーションを上げるためにも

書き出しの頭は、かならず揃えましょう。

できるかぎり、インプットした内容は

一枚の紙に収まるように

まとめてください。

もっと言うなれば、

”ひとつの紙”に”ひとつのテーマ”で

終わらせてください。

たとえば、

ダイエットについてメモするとき。

ダイエット方法やダイエット食品、

ダイエット器具など…

すべてを1枚の紙にまとめてはいけません。

ダイエット方法で1枚。

ダイエット食品で1枚。

ダイエット器具で1枚。

上記のように、

ひとつの紙にひとつのテーマで

メモを書いてください。

※ダイエット方法の手段として、

食品、器具であれば まとめてOKです。

「テーマによっては余白ができます😥」

という場合も大丈夫です。

余白を受け入れてください。

余白については次で説明します。

メモするときは、

大胆に余白を作ってください。

けして、文章の間隔をつめて

ビッシリ書く必要はありません。

余白を作る理由は2つです。

①追加情報を足すため

②見栄えの良さ

とくに①追加情報を記入するとき

余白がない場合は、

別の場所に書かなければいけないため

結果、見栄えも悪くなります。

余白を怖がらず、

十分に空白を確保してメモしましょう。

四角や丸、矢印など…

積極的に図形を使ってください。

直観的な理解に

図形はもっとも役立ちます。

丸や四角で囲めば、

重要な項目だと認識できます。

矢印で表現すれば、「AからB」を

分かりやすく理解できるでしょう。

アンダーラインも効果的です。

見栄えを良くするためにも、

図形を駆使して、メモをラクに楽しく

書き込んでいきましょう。

数字は、メモを取るときに

必要不可欠な存在です。

物事の優劣、内容の省略化、

メモの取りやすさと

数字の活用はメリットだらけです。

講師の話を聞く場合、おおくの講師は

話の内容を3つ、5つに分けて話します。

なぜなら、3つ、5つの数字は

人が話を聞くうえで、

「もっとも記憶に残りやすい数字」

だからです。

だからこそ、講話のメモで

「3つに分けてお話しします」と

言われれば、積極的に

3つの数字に分類してメモしましょう。

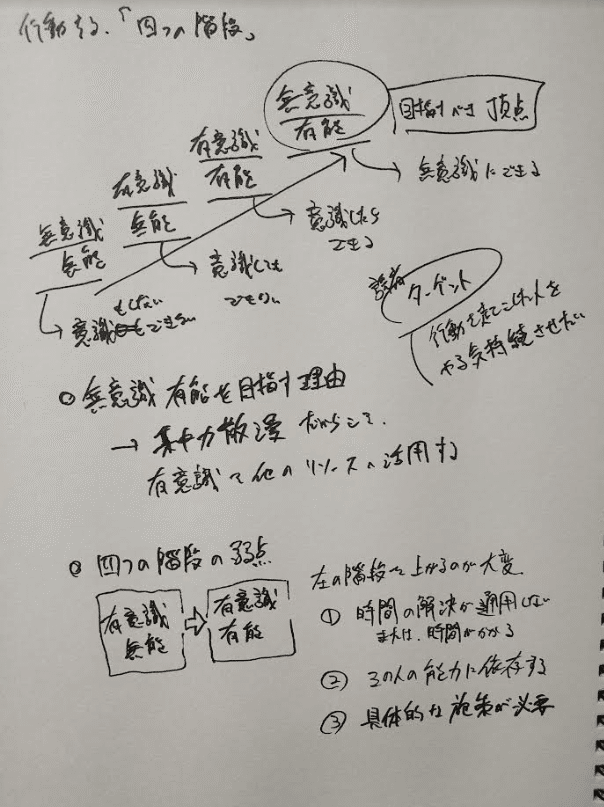

✔参考例

メモ書きの参考例を

ご紹介します。

上記のメモ書きは、

「5つのルール」を守り

作成されています。

参考例を確認いただければ分かるように、

スッキリと明確でテーマを理解できる

かと思います。

けして、内容が過不足でもなく

かといえば要領オーバーでもありません。

メモの取り方にひと工夫をほどこし

美しく書きあげたからこそ

テーマを理解しやすくなっています。

結果、アウトプットの容易さにつながり

記事もスムーズに作成できます。

上記のメモ書きから

作成した記事はコチラです☟

ぜひとも、

参考にしていただければ幸いです。

* * * * *

いかがだったでしょうか。

習慣応援家shogoのメモ書き

「5つのルール」を

ご紹介させていただきました。

「参考になった!」

と感じていただけたら

嬉しいかぎりです。

そして、なにより

「メモしてみたい!」と

思っていただけたら本望です。

「メモはしたくない…」

とお悩みの方の多くは、

ご自身の”まとめる能力の無さ”や

”字面の綺麗さ”などを考慮して

諦める傾向にあります。

そうした悩みを少しでも解消するために、

今回ご紹介した5つのルールを参考に

ぜひ、メモ書きにチャレンジしてほしい

と強く願います。

いきなり、最初からできる人は

存在しません。

少しずつ、ちょっとずつ、

取り組んでください。

そうすれば、おのずと

「楽しい!」「面白い!」

「また、取り組みたい」

と心境は変化します。

ステキな「メモ書きライフ」を

楽しみましょう。

では、また。

失礼します。

サポートしていただければ、あなたの習慣活動を全力で応援します!!