MN杯 優勝デッキアーカイブ

はじめに

miTSu noirことミツです。

このnote記事はこれまでのMN杯で優勝してきたデッキを文字通り記録、ならびに軽く解説・考察を入れるものです。筆者の認識の齟齬により誤記、誤情報など含まれる場合があります。ご容赦ください。

なお、文章はすべて常体(だ・である調)で書かせていただきます。

2023 3/23 ~第4回まで執筆

4/18 第5回を追記

5/16 第6回を追記、第3回の優勝デッキ名を【超次元デストラーデ】に変更

6/8 第6回に大会後レポートリンクを貼り忘れていたので追加

6/19 第7回を追記

8/5 第8回を追記

8/6 ↑の追記報告を追記

9/1 第9回を追記

9/29 第10回を追記

11/3 第11回を追記

11/9 第12回に直近のミノバト公認の優勝デッキ名を追記

12/13 第12回を追記

2024 1/6 第13回を追記

2/8 第14回を追記

3/23 第15回、第16回のデッキリストを追記 本文追記時期未定

5/27 第18回のデッキリストを追記 本文追記時期未定

第1回 【光火t自然 アポロヌス・ドラゲリオン】

使用者は「阪本健太」選手。

カードプールは17弾環境、MN殿堂カードはなし。

【エンペラー・キリコ】ならびに【バグナボーン】を下しての優勝。

ベースは通常ルールの【アポロヌス】。

光火t自然と書いてはいるが、メインパーツは準火単。そこに光のSTカードを12枚投入した形。

《バルケリオス・ドラゴン》《ボルバルザーク・エクス》と、実質0マナで着地できる火のドラゴンを計8枚採用。《バルケリオス》を活かすため、という点もあってか、進化元となる軽量ドラゴンは通常ルール同様すべて火文明。《エクス》はSA2打点であるため、《超神星アポロヌス・ドラゲリオン》の横に立ててSTブロッカーをケアできる。《アポロヌス》が引けなくとも、大量展開したドラゴンで一斉攻撃する動きが取れる。

生半可なビートには、大量のSTで受けきった上での《永遠のリュウセイ・カイザー》によるロックが待っている。《コッコ・ルピア》の軽減を用いれば、2ターン目に着地させて蓋をするという動きも視野に入る。さらにコントロールがいたとしてもハンデスに反応して飛んでくる。

攻守兼ね備えた優秀なデッキであり、納得の優勝といえる。

第2回 【光火自然 アポロヌス・ドラゲリオン】

使用者は第1回と同じく「阪本健太」選手。2連覇となった。

カードプールは17弾環境。

《ボルバルザーク・エクス》《ボルメテウス・サファイア・ドラゴン》がLMN殿堂入り。

《永遠のリュウセイ・カイザー》がMNO殿堂入り。

《エンペラー・キリコ》がMNP殿堂入り。

【ギフト・サンマイダー】に2-1、【ドラゴンフレンド・カチュア】に2-0で優勝。

前回の構築を順当にリペアした形。

コスト軽減役として《ルピア・ラピア》、《永遠》に代わるハンデス対策に《翔竜提督ザークピッチ》が入った。《光神龍ベティス》の枠が《武装竜鬼アカギガルムス》に代わっているが、《バルケリオス》のG・ゼロに関与する点や《スベンガリィ・クロウラー》を焼ける3000火力など、《ベティス》とはまた異なる強みを持っている。

第3回 【光水闇自然t火 超次元デストラーデ】

使用者は「トスカーナ」選手。

カードプールは18弾環境。

《センチネル・ドラゴン》《ヘリオライズ・ドラゴン》が新たにLMN殿堂入り。

《ボルバルザーク・エクス》が新たにMNO殿堂入り。

【アポロヌス・ドラゲリオン】と【アヴァラルドターボ】を下して優勝。

ベースとなる通常ルールのデッキは筆者が知る限り存在しない。

《龍聖大河・L・デストラーデ》の連鎖付与を利用し、間に《予言者ヨーデル・ワイス》《カモン・ピッピー》《次元流の豪力》とそれらから着地する6コストのサイキックを挟むことで盤面を埋め尽くす。

《デストラーデ》サーチの役割を果たすのは《ヒラメキ・プログラム》。自盾が5つ以上あれば0マナで召喚できる《賢察するエンシェント・ホーン》と組み合わせることで、初手になくとも1ターン目に《デストラーデ》が着地する。

サブプランは《星龍王ガイアール・オウドラゴン》。見ようによっては、スタートチャージ10でワンキルデッキとして猛威を振るった【超次元星龍王】の流れを汲むともいえるか。

フィニッシャーの《ギガボルバ》は《DNA・スパーク》のみならず《ボルメテウス・ホワイト・フレア》や《光神龍ベティス》のトリガーも封じる。

弱点は、単体でスピードアタッカーを持っているカードや進化獣がいないため、瞬発力に欠けること。1ターン目に使う手札は《デストラーデ》1枚なので《アポカリプス・デイ》などの単発全体除去からの立て直しは容易であるが、18弾収録の《アクア・インテリジェンス 3rd G》を相手にすると、デッキ全体のコストの低さもあり毎ターン盤面をすべて流される、軽いロック状態に陥る。10マナ溜めて《星龍王》リンクまで持ち込めればいいが、それまでに殴り切られてしまえば終了となる。【メンチ斬ルゾウ】は間に《インテリジェンス》を挟んでも3ターンでフィニッシュが可能であるため天敵か。

そういったメタカードには脆弱であるが、しかしスタートチャージ5というルールとその環境を読み切った鮮やかな優勝であった。

第4回 【光水自然 ターボゼニス】

使用者は「阪本健太」選手。3度目の優勝を果たし、王座奪還と相成った。

カードプールは18弾環境、新規MN殿堂入りはなし。

【THE FINAL・ボルメテウス】に2-1、【サムライ連ドラ】に2-0、【メンチ斬ルゾウ】に2-0で優勝。

ベースとなる通常ルールのデッキは【ターボゼニス】。

《爆進イントゥ・ザ・ワイルド》《ダンシング・フィーバー》から《「智」の頂 レディオ・ローゼス》に繋ぐことを目指す。マナに落ちたアンノウンは《偽りの名 ハングリー・エレガンス》で利用可能。

防御役は継続的にシールドを追加できる《デストラーデ》。STとしては定番の《DNA》のほか、《ホーガン・ブラスター》《天運ゼニスクラッチ》《アクア・スペルブルー》といった踏み倒しカードが搭載されている。

【アポロヌス】や【デストラーデシュート】といった展開系デッキに対しては、《偽りの名 イージス》が解答として用意されている。自獣を巻き込んだり相手にドローさせたりとデメリットはあるものの、こちらも《エレガンス》のマナ召喚に対応している点は見逃せない。デッキバウンスであるため再利用されにくいのも利点。

《ローゼス》は2ターン目に着地しながらも5枚ランダムハンデス+5枚ドローという圧倒的なリソース差を生み出す。スタートチャージ5ではフィニッシュに直結しにくいドローはマナブーストに比べ軽視される傾向にあるため、これはほとんどのケースで実質《ロスト・ソウル》内蔵クリーチャーとして機能する。そこから次ターンに《「祝」の頂 ウェディング》を飛ばす、というのは通常ルールの【ターボゼニス】の鉄板である一方で、スタートチャージ5においてはあまりにも凶悪であった。(大会後アンケートでは《ウェディング》の規制を望む声もあった)

第1回~第3回まで、並べたクリーチャーを利用してフィニッシュを目指すデッキが優勝を重ねていたために、見事なストレートパンチを食らった気分である。

第5回 【光火自然t水 バルガライゾウ】

使用者は主催「miTSu noir」。これまでの優勝者2名が不在の中の優勝。

カードプールは19弾環境。

《予言者ヨーデル・ワイス》がLMN殿堂入り。

《爆進イントゥ・ザ・ワイルド》《勝利宣言 鬼丸「覇」》《「智」の頂 レディオ・ローゼス》がMNO殿堂入り。

《ヘリオライズ・ドラゴン》がLMN殿堂解除。

【大地・アマテラス】と【ABYTHENビートダウン】に2-0で優勝。なお、2回戦はbye。

ベースとなる通常ルールのデッキは【バルガライゾウ】。

《龍仙ロマネスク》《ザ・ワイルド》《ダンシング・フィーバー》から重量級ドラゴンに繋ぐことを目指す。通常ルールにおける《メンデルスゾーン》《竜の呼び声》《エコ・アイニー》といったドラゴン基盤の高速ターボという強みはないため、他のワンショット系同様2ターンでの制圧を狙うことになる。

主要な踏み倒し先である《サファイア》はLMN殿堂、《永遠リュウ》《鬼丸「覇」》はMNO殿堂。加えて優秀なマナ加速である《ザ・ワイルド》もMNO殿堂と、MN殿堂の煽りをそれなりに受けている。

フィニッシャーの減少を補うため、《ガンリキ・インディゴ・カイザー》《悠久を統べる者 フォーエバー・プリンセス》《光神龍スペル・デル・フィン》《偽りの王 ナンバーナイン》といった対策・ロック系の能力を持つドラゴンを優先的に採用。《デル・フィン》と《ナンバーナイン》が各1なのは単純にカード資産の問題ではあるが、一応《霊騎ラディア》に一掃されないという利点がある。《偽りの王 ヴィルヘルム》はマナに触る能力があまり刺さらないのではと考えたことに加え、盤面処理なら《真実の王 ヴィオラ・ソナタ》がいたため不採用。《偽りの王 モーツァルト》は6コストマナ加速カードから繋がらない11コストであることを嫌った。

《永遠リュウ》に代わるSA付与役として《剛撃竜騎ヴィレム海舟》を採用。2枚しか入れていないため、サムライである《ライゾウ》を確定サーチできるのも強み。

また、6コストマナ加速から繋がりつつ相手の動きを止め《ライゾウ》を引き込めるカードとして《レディオ・ローゼス》を投入した。使う機会はなかった。

《ヴィオラ》は盤面除去、《ライゾウ》《ロマネスク》で墓地へ送ったドラゴンの再利用のほか、《無双龍聖イージスブースト》と組んでの耐久も狙える。《黒神龍オドル・ニードル》と異なりパワー3500未満の小型クリーチャーによる波状攻撃には突破されてしまうが、《アポロヌス》のワンショットを止められるブロッカーであることは何よりも強み。

第6回 【光闇火自然t水 イカズチ・カチュア】

使用者は「ギャレット」選手。

カードプールは19弾環境。

《超天星バルガライゾウ》がLMN殿堂入り。

【ドラゴングッドスタッフ】に2-1、【激沸騰・サンマイダー】に2-0、【アガサ・ヘブンズ・ゲート】に2-1で優勝。

ベースとなる通常ルールのデッキはそのまま【イカズチカチュア】。特に19弾実装以後見られていた、《真実の王 ワーグナー》のアタックトリガーで《神歌の星域》を唱え、《聖霊王イカズチ》を着地させる形。

フィニッシュルートは17弾環境で流行していた《復活の祈祷師ザビ・ミラ》+《死海竜ガロウズ・デビルドラゴン》ではなく、《邪眼皇ロマノフⅠ世》と《邪眼皇アレクサンドルⅢ世》で超次元呪文を乱射し、《シャチホコ・GOLDEN・ドラゴン》を揃える形。

通常ルールでは《ドンドン吸い込むナウ》で半殺しにされ《勝利のガイアール・カイザー》の登場で完全に死滅した【カチュア】であるが、除去を撃つ暇があるなら自分の動きを通したいスタートチャージ5環境では1ターン目にポン置きしても除去されることが少ない。後攻1ターン目に使え、かつメインムーブに関与できる除去といえば、せいぜい《機械提督デリンダー》搭載型【オーケストラ】の《勝利ガイアール》か【弾幕ロマノフ】の《偶発と弾幕の要塞》くらいなものである。

《イカズチ》の進化元は《無頼妖精ワイルド・リリィ》と《神門の精霊エールフリート》。《ワイリリ》はともかく《エールフリート》を見ることになるとは思わなかったが、《ワーグナー》型はその性質上《星域》を手札に握る必要があるため、呪文サーチ持ちエンジェル・コマンドを採用するのは極めて合理的な選択といえる。状況に応じてSA付与手段の《キリモミ・スラッシュ》を引っ張ってこれる点、ブロッカーもあるので最悪相手のブン周りに対して壁になれる点も強みか。

フィニッシュ用の超次元呪文として採用されているのは《超次元シャチホコ・ホール》ならびに《超次元ガード・ホール》。一見《ボルメテウス・ブラック・ドラゴン》や先程も挙げた「ザビミラ死海竜」を使わない、俗に言う「救済」での採用のようだが、そうとも言えない側面がある。キーカードである《幻想妖精カチュア》が引けなかった時には《シャチホコホール》から《ホワイト・TENMTH・カイザー》を出し呪文サルベージと耐性付与で《GOLDEN》完成を狙うというサブルートも担えるのである。

…ギャレット氏本人は【ケンゲキオージャ】メタを兼ねた《時空の幸運ファイブスター/天運の覚醒者ライトニング・ファイブスター》をお守りに気合で《カチュア》を引いていたとのことだが、それはこの際聞かなかったことにする。

MN杯初の「特定のコンボパーツの組み合わせを要求するデッキ」の優勝であるが、《カチュア》の環境的な通りのよさ、フィニッシャー《GOLDEN》のサブルートとしての価値など、徹底的な研究の成果が垣間見えた。納得の優勝である。

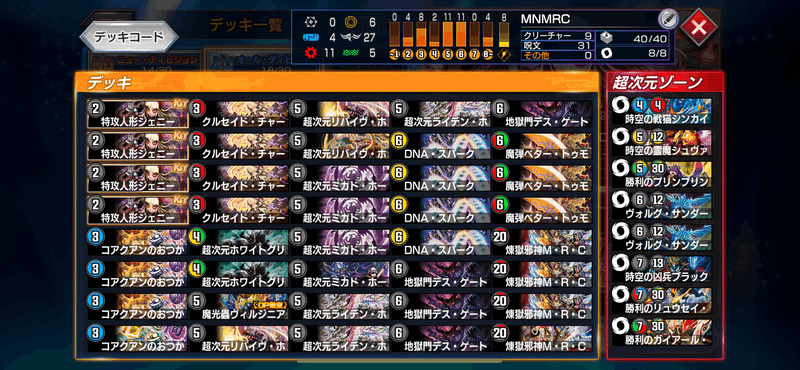

第7回 【光闇火t水自然 M・R・C・ロマノフ】

使用者は「龍滅兵器メカ・デル・ソル」選手。

カードプールは20弾環境。

《超次元シャチホコ・ホール》《偽りの羅刹 アガサ・エルキュール》がLMN殿堂入り。

《神歌の星域》がMNO殿堂入り。

【メーテル墓地ソース】に2-1、【アガサ天門】と【ゼニス天門】に2-0で優勝。

ベースとなる通常ルールのデッキは【MRC】。

いわゆるチャージャー型が元になっており、メインデッキのクリーチャーは《煉獄邪神M・R・C・ロマノフ》《魔光蟲ヴィルジニア卿》《特攻人形ジェニー》の僅か9枚。《ヴォルグ・サンダー》の出力を大幅に引き上げている。

その《ヴォルグ》を出す超次元呪文は、《超次元リバイヴ・ホール》《超次元ミカド・ホール》《超次元ライデン・ホール》を3-4-3、計10枚。《MRC》をサーチする《クルセイド・チャージャー》も入っており、再現性は極めて高い。

本来の【MRC】にはみられないカードもある。中でも特徴的なのは《コアクアンのおつかい》と《超次元ホワイトグリーン・ホール》。その色から通常ルールではまずお目にかかれない組み合わせである。

この構築において《おつかい》で回収できないカードは《おつかい》自身と墓地から踏み倒せればいい《魔弾ベター・トゥモロー》の計7枚だけであり、墓地に落ちたとしても《MRC》のコスト軽減に利用できる。

《ホワグリ》から出るサイキックは通常ルール構築でも採用される《時空の戦猫シンカイヤヌス/時空の戦猫ヤヌスグレンオー》《時空の霊魔シュヴァル》に加え《勝利のプリンプリン》が採用されている。《勝利プリン》と《ホワグリ》の相性は語るべくもないが、《MRC》攻撃時に《リバイヴ》《ミカド》を撃てば《唯我独尊ガイアール・オレドラゴン》まで辿り着く。

デッキ全体としては、いわゆるチャージャー型をベースにしつつ、《ベタートゥモロー》や《唯我独尊》で殺傷力を高めると共に、《ホワグリ》《プリン》パッケージで耐久力を、《おつかい》でリソース面を引き上げている。

現在の通常ルール環境においては【墓地ソース】メタの《サイバー・N・ワールド》が跋扈しているため、継続的に墓地肥やしが可能なクリーチャー型が主流となっているが、スタ5環境においては《埋葬虫ベリアル・ワーム》などでちまちま墓地肥やししていては到底間に合わない。最速2ターンのビートダウンプランを取るためには《ヴォルグ》の高速墓地肥やしが必須となるのである。

加えてその恐ろしさはレンジを自在に切り替えられる点である。2ターンで駆け抜けるワンショットに留まらず、《地獄門デス・ゲート》や《勝利のガイアール・カイザー》の除去と《特攻ジェニー》のハンデスを携えコントロールプランを可能としている。この二面性は通常ルールの【MRC】も有するところだが、スタ5でもそれを保ったまま優勝に漕ぎつけられるデッキとして成立せしめた腕は目を見張るものがある。

第8回 【光水闇 プラチナム・ヘブンズ・ゲート】

使用者は「山河」選手。

カードプールは20弾環境。

《ヴォルグ・サンダー》がMNP殿堂入り。

【ミケランジェロ祝門】、【ドラゴン・ボーン】、【エナジーホール祝門】、【RSFKワンショット】を破っての優勝。

ベースとなる通常ルールのデッキは【プラチナムロードリエス】。

当大会においてはこのデッキを便宜上「天門」と銘打ってはいるが、コンセプトとして近いのはどちらかといえば【ダイヤモンドリエス】である。《知識の精霊ロードリエス》下でG・ゼロ条件を満たした《巡霊者ウェビウス》《魔光騎聖ブラッディ・シャドウ》《五元の精霊プラチナム》を連打して一気に横展開。相手プレイヤーを攻撃できない小型ブロッカーは、《白騎士の開眼者ウッズ》や《復活の祈祷師ザビ・ミラ》で攻撃制限を解除する。

理想ムーブとなるのは1ターン目《超次元マザー・ホール》からの《ロードリエス》+《激相撲! ツッパリキシ》。これにより、「エンジェル・コマンド1体以上」「呪文を唱える」「自分のカードで5文明を揃える」というG・ゼロ条件を一度に満たせる。そこから次のターンには7マナから《ウッズ》への進化が可能となり、そのまま殴り倒すこともできる。ブロッカー戦略による防御力はそのままに、短いキルターンを両立させた、優秀なデッキといえるだろう。

カラーリング自体は概ね光と水にまとまっている(唐突な《ロマネスク》とかはない)のだが、水単色が《おつかい》4枚に絞られていることをはじめ、端々にスタートチャージ5を意識したチューンが施されている。

通常ルールの【プラチナムロードリエス】との最大の差異は《ブレイン・チャージャー》の有無と《復活の祈祷師ザビ・ミラ》の採用であろう。

そもそも【プラチナムロードリエス】は、《ウッズ》で一気に殴りかかるにせよ《聖霊王アルファリオン》で確実に仕留めるにせよ、6マナ《マザホ》から始まるワンショットが基本である。本来ならそこまでに挟まるマナ加速をスキップできるという意味で、【ザンゲキダクマバルガロウ】や【シロガシラ・ジュカイ】に近い、スタートチャージ5と相性のいいデッキであるといえる。

《ザビ・ミラ》に関しては、6→8ルートが可能なマナ加速が《魂の大番長「四つ牙」》しか入っていないため基本的には3ターン目以降の着地になるものと思われる。超次元に《死海竜》の姿はないが、各2投された《時空の霊魔シュヴァル》《時空のガガ・シリウス》でエンジェル・コマンドの数を稼ぎ、《アルファリオン》のG・ゼロを発動させるというルートだ。一見すると《ザビ・ミラ》のみならず《アルファリオン》も引き込まなければならないぶん要求値が高そうだが、コンセプトどおりG・ゼロを連鎖させれば同時に山札を一気に掘り進むことができることに加え、そもそも《アルファリオン》自体は《ロードリエス》《プラチナム》《大河聖霊エル・ドラード》でG・ゼロ条件を満たせるため、特に問題にはならないだろう。

仮に《ヤヌス》《死海竜》を採用する場合、フィニッシュにしか使えないカードが超次元を4枠も占めてしまうことが欠点か。コンセプトの《激相撲》、強力な《シュヴァル》《勝利プリン》も入れると残る調整枠は僅か1枚分。少なくとも《アルファリオン》との併用は困難となるほか、《死海竜》のサイキック・セルは《マザホ》との相性もさほど良いとは思えない。

総合的評価として、デッキ選択からチューニングに至るまで、極めて合理的に突き詰められたデッキであり、見事に感嘆させられることとなった。

第9回 【火抜き4c ライオネル夏のトリガー祭(獅子頂龍トリガービート)】

使用者は「SLS」選手。

カードプールは21弾環境。

《ホーガン・ブラスター》がMNO殿堂入り。

【天門入りビッグマナ】に2-1、【石碑ビートダウン】に2-0、【ランデスシーザー】に2-1で優勝。

ベースとなる通常ルールのデッキは筆者が知る限り存在しない。強いて言うならそのまま【トリガービート】。

基本的には《デストラーデ》のシールド追加でST獣を装填し、相手の攻撃をひたすら耐えしのぐ。フルクリーチャー構築、かつ《ヨーデル》の採用や2~9まで散らされたコストから、第3回の【超次元デストラーデ】同様の連鎖ギミックを取り入れていることがわかる。

ST獣のチョイスは非常に特徴的。メジャーなのは盤面を埋めない選ばせ破壊除去の《炸裂の影デス・サークル》と、様々なサイキックに化ける《死海秘宝ザビ・デモナ》くらい。だが、1枚1枚を見ていくと、それらすべてが絶妙な需要に応じて吟味され選び抜かれたものであることがわかる。

まず《開運うれぴーマネッキー》は、《牽制の使徒カルエス》と並ぶ最軽量の受けST獣であることを活かし、単に余った2マナで出てきて《ザビ・ミラ》の破壊コストに計上できるのみならず、《デストラーデ》下で山札上にいればST獣から確実に連鎖しアンブロッカブルの追撃をも阻む。

《ラブリー・ハート》は、バトルによる破壊を実質無効化し、疑似革命3でSTブロッカー化するという、非常に優秀なスペックを持つ。《獅子頂龍 ライオネル》の能力によりシールドが減るため、能力追加条件は満たしやすいだろう。

《栄光の翼 バロンアルデ》と《イージスブースト》はどちらも相手プレイヤーを攻撃できないため【トリガービート】として見ると不適格なようだが、これらは確実に受けになりつつ盤面に残ってマナを伸ばせるST獣であり、フィニッシャー着地のために重要な役割を持つ。

こうした防御カードで耐えた上で送り出すのは、《獅子頂龍 ライオネル》。暴発する上に破壊以外の除去にも対応する強力なエスケープ能力で、ST獣でさらに盤面を強化しつつ圧を掛けていく。さらに《獅子頂龍》が立っている時は《デストラーデ》《ヨーデル》がST化するという豪華仕様。《フェアリー・ミラクル》や《ロマネスク》が採用されていないため少々着地は遅いが、それでも有り余るポテンシャルを垣間見せる。

膠着した盤面を打開する役を担うのが第二のフィニッシャー《ザビ・ミラ》。《バロンアルデ》《イージスブースト》の攻撃制限解除役でもある。呼び出し先にはお馴染み《死海竜》が採用され、場に触れない《獅子頂龍》の弱点を攻撃時2体バウンスで綺麗に補完する。《ガガ・シリウス》なしで採用されている《シュヴァル》だが、除去耐性持ちの《獅子頂龍》がさりげなくエンジェル・コマンド・ドラゴンであるため、《ザビ・ミラ》と合わせてきっちり覚醒条件を満たす。

こうした戦略を支える立役者は《秋麗妖精リップル》だろう。基本的にはサイバー・コマンドの《デストラーデ》、エンジェル・コマンド・ドラゴンの《獅子頂龍》をサーチしつつ、状況に応じてデーモン・コマンドの《ザビ・ミラ》を引っ張ってくる。序盤でマナに置いたり《バロンアルデ》《イージスブースト》でマナに落ちたりしてもマナ爆誕で出てこれるのが偉く、最後には《ザビ・ミラ》の破壊コストにもなって無駄がない。

デッキ全体が非常に高い水準でまとまっており、その構築力には目を見張るものがある。堅牢な防御性能と確実なフィニッシュ力とを兼ね備えた、歴代優勝デッキとはまた違う形での攻防一体デッキであるといえよう。

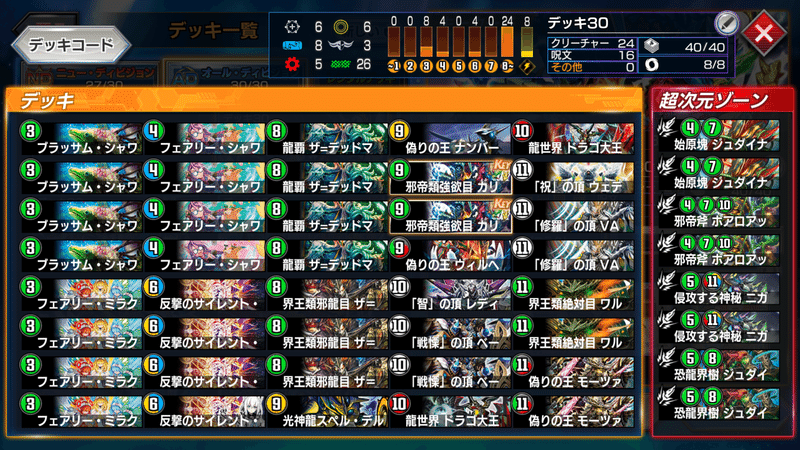

第10回 【[5c] カチュア】

使用者は「デュエマは頭脳の格闘技!」選手。

カードプールは21弾環境。

《英知と追撃の宝剣》《偽りの王 ヴィルヘルム》がMNO殿堂入り。

《勝利のリュウセイ・カイザー》がMNP殿堂入り。

なお、今回より、開催後レポートに合わせる形でカラーリング表記を変更する。

【ギフトクロスオーバー】【イモータルRMG】に2-0、【光臨ゾロスター】に2-1で優勝。

【カチュア】の優勝としては二度目になるが、大きく趣を変え、ビッグマナ・グッドスタッフコントロール的な性質を帯びる。方向性としてはむしろ第4回の【ターボゼニス】に近いか。

往々にして《カチュア》1枚に依存しがちな【カチュアシュート】の一種ではあるものの、デッキ全体の平均カードパワーを高めるという形で弱点を埋めている。

1ターン目の初動となるのは《ヨーデル》《超次元シャイニー・ホール》《超次元ボルシャック・ホール》によるサイキック展開、《ガチンコ・ジョーカー》の2ハンデス、《ロマネスク》《ザワイルド》のブースト。そこから2ターン目・3ターン目にフィニッシャーを投げつける、という側面ではいかにもスタートチャージ5「らしい」デッキといえよう。

《カチュア》の踏み倒し先に据えられているのは、マナ加速を行いつつデメリットの自己ランデスを軽減できる《ロマネスク》、ちょうどO殿入りしたばかりのランデス・除去・マナブースト獣《ヴィルヘルム》、そしてドロー・ハンデス・火力によりリソース差を大幅に広げる《極仙龍バイオレンス・サンダー》の3体。

真っ先に出したいのは《ヴィルヘルム》だろう。1枚制限になりつつも、《カチュア》のタップスキルで確実に踏み倒すことができる。こちらが盾落ちしていたり手札に来ていても《ロマネスク》によるブーストに切り替えればいい、という柔軟さも魅力。

この《ロマネスク》は上述したとおりマナ加速によるサブプランも兼ねており、デッキ全体の安定性確保に一役買っている。

もう1体の踏み倒し先《バイオレンス・サンダー》は2ターン目以降の着地となるだろう。進化元になるのは多色獣またはドラゴンという幅広さ。敵獣をタップしつつ多色獣を出せる《シャニホ》、cipで自身をアンタップキラー化する《勝利のガイアール・カイザー》、cipによる敵獣タップが可能で受けにもなるブロッカー《浄域の精霊ウルソフィア》のいずれかを介せば、シールドを殴らずにアタックトリガーを利用できる。それ以外にも、手出し《ロマネスク》から6→10で繋いで2ターン目に着地、という王道の流れも用意されている。

《カチュア》用のコンボパーツである《キリモミ・スラッシュ》も、いざとなれば《ヨーデル》《「四つ牙」》を即時3打点で走らせたり、《シャニホ》から《プリン》を出しつつ残り1マナでSA化することで2体のブロッカーを停め最後の一撃をねじ込んだりと、瞬発力の底上げという形で貢献できる。

《カチュア》からの踏み倒しを考慮しないフィニッシャーとしては、メインデッキに《ローゼス》《ウェディング》。6→10で全ハンデス・5枚ドローを行う《ローゼス》もさることながら、《ヴィルヘルム》や《バイオレンス・サンダー》で制圧したところに飛来して確実な勝利を収める《ウェディング》も、その強さを余すところなく発揮できる。

超次元には《豪遊! セイント・シャン・メリー》。《シャニホ》《ボルホ》で《光器シャンデリア》と《アルプスの使徒メリーアン》をばらまき、《ヨーデル》《シャニホ》から《光器セイント・アヴェ・マリア》を呼び出すことでP'S覚醒リンク。警戒付きシールド追加持ち超巨大ブロッカーであり、ついでのように除去耐性まで有する。

こうして見てみると、フィニッシャーとはいうがどれも仕事は主に「制圧」である。先述したように【ターボゼニス】寄り、もっと近いデッキとしては通常ルールの【ヴィルヘルムコントロール】を思わせる、むしろコントロールの系譜に属するデッキなのだといえるだろう。

この方向性は優勝プレイヤーが通常ルールで使用しているという型の【カチュア】にも共通する。それをスタートチャージ5に落とし込み、初参加で優勝まで漕ぎつけたその実力には、ただただ驚嘆させられるばかりである。

第11回 【[闇抜き4c] 極楽解析】

使用者は「SLS」選手。

カードプールは22弾環境。

《幻想妖精カチュア》がLMN殿堂入り。

《龍仙ロマネスク》がMNO殿堂入り。

《神歌の星域》《超次元シャチホコ・ホール》がMN殿堂解除。

【進化設計図】、【アガサ天門リペア】、【チェインレックスワンショット】を下しての優勝。

構築思想は【ドラゴンフレンド・カチュア】に近い。

コスト8以下のコマンド・ドラゴンを踏み倒す《龍素解析》を、先置き《ガロウズ・極楽・カイザー》や踏み倒した《龍素記号Sr スペルサイクリカ》で連射するのがコンセプト。

踏み倒し先の大当たりは《不敗のダイハード・リュウセイ》で、cipを使い終わった《サイクリカ》に疑似アタックトリガーでのシールド焼却を付与できる。

cipオールタップ&自軍SA化の《閃光のメテオライト・リュウセイ》との組み合わせも見逃せない。やってることがほとんど【白刃鬼】。

最速での具体的なワンショット・プランの例は以下の通り。

1ターン目、《極楽》を召喚。

2ターン目、《解析》を発動。《極楽》の能力も起動し、2枚目の《解析》を山札から唱える。

これにより《ダイハード》とSA付与持ちドラゴンが捲れれば、《ダイハード》効果の最大3枚焼却と、2打点×3体によるワンショットが成立する。

このブン回りでなくとも、2ターン目の《解析》《サイクリカ》《ダイハード》、3ターン目にSAドラゴンでも一気に盾を割り切れる。

《解析》に依存している点は《スペルブック・チャージャー》で補っている。チャージャー付きなのが非常に強く、2ターン目には《永遠》《悠久》《ダイハード》ら8マナ圏の置物に届く。

受け札としては、定番の《DNA》《ホワグリ》に加え、自ターン中の手打ちで《龍覇 グレンモルト》+《銀河大剣 ガイハート》を足止めできる《調和と繁栄の罠》を採用している。《サイクリカ》と好相性であり、《スペルブック》で持ってくる対象としても評価点。

ついでに《仰天無双 鬼セブン「勝」》にも触れるが、《鬼セブン》でST化して受けになるのはオールタッパーの《メテオライト》、敗北回避の《ダイハード》だけでなく、墓地から呪文を発動できる《サイクリカ》も当たりに数えられる。《解析》から《メテオライト》《ダイハード》にもアクセス可能であるため、《鬼セブン》のバリューはかなり高い。

通常環境では【刃鬼】や【フレンドカチュア】に数枚挿される《解析》であるが、それがコンセプトとして成立させられるのは、極めてスタートチャージ5的であるとともに、《フレンドカチュア》が規制されているMN杯ならではであるといえるだろう。

第12回 【[光水闇]軸 サイクリカコントロール】

使用者は「阪本健太」選手。

カードプールは23弾環境。

直近の〈ミノバトCUP ~スタートチャージ5~ #1〉では【エグザイルジャッキー】が優勝、【MRCロマノフ】が準優勝。

【アガサ天門リペア】に2-1、【Q.E.D.オボロセカンド】に2-0、【ドラゴンフレンド・カチュアリペア】に2-1で優勝。

阪本健太選手の優勝は第4回以来の4度目になる。

純正の【サイクリカコントロール】というよりも、【ターボゼニス】との折衷型というべき構築。

マナ加速はMNO殿堂の《爆進イントゥ・ザ・ワイルド》《龍仙ロマネスク》と4枚使用可能な《ダンシング・フィーバー》の計6枚で、《偽りの王 ナンバーナイン》《「智」の頂 レディオ・ローゼス》《「祝」の頂 ウェディング》に繋ぐ。このうち《ザ・ワイルド》はマナ加速として使った後もデッキの核である《龍素記号Sr スペルサイクリカ》でマナ送り呪文として活用できる。

ゼニス関連カードとして特徴的なのは1枚積みされた《天頂秘伝ゼニス・レクイエム》だろう。ブロッカーを踏み越えて《ウェディング》のワールド・ブレイカーを確実に叩き込める。

【サイクリカコントロール】のメインパーツである《超次元ガロウズ・ホール》と《ガチンコ・ジョーカー》ももちろん採用されている。《ジョーカー》のハンデス連打で動きを止めつつ、《ガロホ》で《サイクリカ》と交互に回収し合い《死海竜ガロウズ・デビルドラゴン》リンクを狙う。《超次元エナジー・ホール》は《ガロウズ・セブ・カイザー》の呼び出し役のカサ増しであろう。

防御面に関しては、DP殿堂の《超次元ホワイトグリーン・ホール》に定番の《DNA・スパーク》、除去札として運用できる《支配のオラクルジュエル》、さらにブロッカーの《浄域の精霊ウルソフィア》が投入されている。過去の《ウルソフィア》採用優勝デッキとしては第10回の【カチュア】がいるが、あちらは《極仙龍バイオレンス・サンダー》の進化元という側面がある。今度の登用は《ウルソフィア》の防御札としてのグッドスタッフ性能の高さを窺わせるものである。

総じて、【サイクリカコントロール】というアーキタイプを土台に、さらにグッドスタッフ的性質を高めた構築であり、《サイクリカ》の懐の深さと純コントロールの活躍可能性を知らしめてくれるデッキだといえる。

第13回 【[5c] ドミティウス】

使用者は主催者「ウシミツドキ」。

カードプールはLEGEND OF PLAY'S 2024環境。

《ガチンコ・ジョーカー》がMNP殿堂入り。

《ダンシング・フィーバー》がMNO殿堂入り。

【シロガシラ・ジュカイ】に2-1、【ガロウズ・サイクリカ】と【ドラゴンフレンド・カチュア】に2-0で優勝。

主催者の優勝は第5回以来二度目となる。

新弾カード、《邪帝類五龍目 ドミティウス》を軸としたワンショットデッキ。

手札・マナ・墓地からとにかく《ドミティウス》を出し、《鎧亜の咆哮キリュー・ジルヴェス》のSA付与で殴り倒すのがデッキコンセプトとなる。盤面に5色揃えば《終末の時計 ザ・クロック》などのST獣を封じられるため、踏み倒し先には多色獣を多く据えた。

展開手段は、順当にマナを伸ばして手出しを見据える《奇跡の面 ボアロジー》《ロマネスク》のほか、《飛散する斧 プロメテウス》+《母なる大地》のマナ経由ルート、《無頼魔獣ギガヴォル》+《魔龍バベルギヌス》の墓地経由ルートを用意。《大地》は防御STになり、《ギヌス》は《ドミティウス》を再度回せる。《ギガヴォル》は山札からの探索であるため、ある程度(だいたい3割弱)の確率で《ドミティウス》のサーチとして活躍する。

もう1枚のフィニッシャーは、多色獣を砕いてシールド焼却に変換する陳宮こと《魔魂葬のサードニクス》。自軍に《キリュー》の破壊時マナ送りを付与してやれば、爆発的にマナを伸ばしつつ《プロメテウス》のマナ回収で再利用できるため無駄がない。

《エクス》が1枚制限となっている点は《デストラーデ》で補う。というか枠埋め的に入れたらちゃんと補えた。連鎖で《キリュー》のcip起動前に《サードニクス》を呼び出せたり、逆に《キリュー》に連鎖したり、《サードニクス》の弾を補充したりといった連鎖付与の側面のみならず、ST《大地》でシールドを回復して猛攻を受け止める、単に増えたシールドでワンショットを狂わせるといった八面六臂の活躍を見せた。

超次元は《超次元バイス・ホール》偽装。特に理由はなかったので《ザビ・デモナ》や《豪力》の呼び出し先で固めるべきだろう。

大会中では使わなかった(気付けなかった)が、《プロメテウス》《大地》で比較的容易にマナに触れるため、フィニッシャーとして《聖霊王アルカディアス》《ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン》を運用できる。《ボアロジー》と《ギガヴォル》がビーストフォークであるため《大勇者「ふたつ牙」》も一応使えるが、こちらはあまり使い所がない。11→14のジャンプアップを行って《ドミティウス》+《キリュー》でワンショットを狙うくらいか。

第14回 【[水火自然]軸 ドラゴンフレンド・カチュア】

使用者は「K.」選手。

カードプールはLEGEND OF PLAY'S2024環境。

《予言者ヨーデル・ワイス》、《偽りの羅刹 アガサ・エルキュール》がLMN殿堂解除。

《ヴォルグ・サンダー》がMNP殿堂解除。

《龍聖大河・L・デストラーデ》、《邪帝類五龍目 ドミティウス》がMNO殿堂入り。

《予言者ヨーデル・ワイス》&《魂の大番長「四つ牙」》、《ヘブンズ・ゲート》&《偽りの羅刹 アガサ・エルキュール》、《ヴォルグ・サンダー》&《煉獄邪神M・R・C・ロマノフ》がMNコンビ殿堂に指定。

【ヒラメキゴスペル】に2-0、【石碑M・A・S】に2-1、【ヴィルヘルムコントロール】に1-2で優勝。

【ドラゴンフレンド・カチュア】としては4度目の、「K.」選手としては3度目の参加による優勝である。

第14回時点で、キーカード《ドラゴンフレンド・カチュア》がLMN殿堂、主要踏み倒し先である《エクス》《永遠リュウ》がそれぞれMNO殿堂に指定されており、フルパワーには程遠い。

注目すべきはそのMN殿堂に対応したチューンアップである。

キーカードの《ドラフレ》は7マナから1枚で概ね5打点を形成可能であり、1ターン目に準備を行いつつ2ターン目にワンショットを試みる、というムーブが基本の動きとなる。

この構築では、1ターン目の初動として、サーチ札の《番長大号令》《未来設計図》、手札を一気に入れ替えつつ打点として場に残る《オボロカゲロウ》に加え、刺さる対象が非常に多いメタクリーチャー《エンテイ》、《勝利リュウセイ》を失ってもなお高い汎用性を誇る《リュウセイ・ホール》が採用されている。《リュウホ》に関しては、《ドラフレ》の踏み倒し先である《ガイアール・ゼロ》でも超次元にアクセス可能な点も評価されたか。

踏み倒し先は《ガイゼロ》《永遠リュウ》のほか、《鬼セブン》《メテオライト》《ダイハード》。2枚採用された《解析》も合わせ、第11回で優勝を果たした【極楽解析】の影響が見てとれる。

《鬼セブン》は《ドラフレ》自身とその踏み倒し先の大半をST化するため、初動としても上々な1枚。相手はワンショットを行おうとしても、《鬼セブン》をどかせなければ《メテオライト》のオールタップと《ダイハード》の敗北回避に怯えることとなる。これら2種8枚がシールドに1枚も入っていなかったとしても《ドラフレ》からカウンターで踏み倒されることもある。ついでに自前で暴発能力まで備えているため、攻め手としても非常に優秀。

攻撃面では《ダイハード》のシールド焼却が凶悪。【極楽解析】でもそうだが、【ドラフレ】では足りない6打点目以降を補えるため相性はさらに良い。マナの都合から《疾封怒闘 キューブリック》の裏目がほぼないのも追い風。

2枚制限のカードを主軸としたデッキがここまで活躍するとは、主催者としては正直予想外であった。指定した第2回大会当時には存在すらしていなかったクリーチャーを踏み倒し先に据えられる、というカードプールの変化もあるだろうが、サーチの層を厚くし《エクス》プランを切った構築、そもそも【ドラフレ】を知り尽くし乗りこなす使い手の腕前など、様々な要因が噛み合っての優勝であろう。

第15回 【5cコントロール([水自然]軸 ザ=デッドマングッドスタッフ)】

使用者は「ヨッシー」選手。

カードプールは24弾環境。

《センチネル・ドラゴン》がLMN殿堂解除。

詳細な分析は今後追記。

第16回 【[光抜き4c] モルトシューゲイザー】

使用者は「業欲のマントラゾロスター」選手。

カードプールは24弾環境。

《龍の呼び声》《龍覇 ザ=デッドマン》《超天星バルガライゾウ》がMNO殿堂入り。

《フェアリー・ミラクル》がMNP殿堂入り。

詳細な分析は今後追記。

第17回 【[火自然] チェイン・ミスキュー】

使用者は「テンセ」選手。

カードプールは25弾環境。

《予言者ヨーデル・ワイス》&《魂の大番長「四つ牙」》のMNコンビ殿堂解除。

《ボルメテウス・サファイア・ドラゴン》のLMN殿堂解除。

詳細な分析は今後追記。

第18回 【[闇火自然] ほぼ1枚ずつ(準ハイランダー)】

使用者は「逆襲のシャア」選手。

カードプールは第25弾環境。

《幻影 ミスキュー》《ミステリー・キューブ》がMNO殿堂入り。

詳細な分析は今後追記。

第19回 【???】

カードプールは第26弾環境。

随時更新予定

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?