のんびり鎌倉紀行 旅のしおり

前回、遠足から帰るまでが遠足、と書きましたが、そもそも旅は、準備の段階からが旅。

「ぶらり旅」も悪くないですが、特に「三十三観音様参り」に関しては、やはり多少なりとも準備は必要です。

観音様をまわらないとしても、知っておくに越したことはないかもしれませんし、もしかしたら、「鎌ほの」や「のん鎌(のんびり鎌倉紀行の略)」を読んで、三十三観音様参りをしてみたくなった、という方もいるかもしれません。

今回は、「三十三観音様参り」を含めた「鎌倉旅の準備」のお話です。

一、ルート

鎌倉の魅力、歩く楽しみは、前のシリーズでも再三、話題に登ったことですが、なんといってもお寺が特定地域にコンパクトにまとまっているところだと思います。

北鎌倉駅から鎌倉駅までの間に、徒歩やバス、タクシーなどでまわることができる寺院がひしめき合っています。

朝から晩までタクシーを使って移動すれば、相当箇所をお参りすることも可能です(さすがに、1日で33箇所は無理だと思いますが)。

前回のお参りでは、山の方、駅の近くなどと方面を区切って、だいたい2~3箇所を目安に回り、8~9日ほどの日程ですべてのお寺をお参りしました。

御朱印をスムーズにいただけたお寺が多かったこともあり、このくらいの日数でおさまりました。

ガイドブックには、タクシーを駆使して5日ほどで回るコースも紹介してありましたが、御朱印をいただけないお寺がなかったと仮定して、だと思います。

場所によってはお寺に着いても御朱印をいただけないことがあります。

お参りをして御朱印もいただきたい、という方は、余裕をもってルートを設定した方がよさそうです。

ぶらり旅のかたにも、方面ごとのコースは参考になると思いますし、同じルート上に三十三観音様とは別の有名寺社があったりしますので、今後はできるだけ、そのコース上の他の寺社に関しても情報を載せられたらいいなと思っています。

二、交通費と閉館時間の確認

大雑把でもいいので、ルートと交通費を確認しておきます。

基本的に、徒歩かバス。

「一」では、タクシーを使えば、と割と気軽に申しましたが、実際、渋滞に巻き込まれてしまうこともありますので、必ずしもタクシーでの移動が思い通りにはいかないこともあります。

同じ理屈で、バスも渋滞にはまることはあります。

鎌倉ではスイカなどの交通系ICカードが使えるので、チャージを忘れていなければ問題ありません。

が、ほとんどのお寺ではICカードやクレジットカードなどは使えません。

お土産やお守りも現金です。

ただし、お寺によっては拝観料をスイカで払える場所もありました(「長谷寺」さんなど)。

それから、閉館時間はどのお寺も案外早いので(16時などが多かったかも)、事前に調べておくといいかもしれません。

三、小銭と小銭入れ

「二」でお話した通り、とにかく小銭は必須です!

行く先々で、お賽銭が必要ですし、各お寺でお賽銭箱が一か所とは限りません。

また、御朱印をお願いするときは300円が必要で、こちらはお釣りをもらうことは基本的にできません。

スーパーのレジか、銀行の窓口かというくらい、小銭管理が必要になるので、小銭入れはお役立ちです。

ガッツリ入る小銭入れを準備いたしましょう。

色々と準備して行っても、どうしても小銭が足りなくなる、ということはあります。

そんな時はやはり、旅の仲間がふたり以上だといろいろと助け合えるので良いこともあります。

ちなみに、先日4箇所ほどお参りしましたが、拝観料と御朱印だけで4,000円ほどかかっています。結構かかるんですよね~これが。

なにしろ、他に楽しいランチやお茶などもしなくてはいけないわけなので…

できるだけ参拝期間を開けたりして工夫しています。

ちなみに、4,000円の内訳は、御朱印1,200円、拝観料2,500円、お賽銭が300円ほど。

沢山まわるかたは、100円玉は10枚~15枚ほど用意した方がよさそうです。最低でも御朱印用の300円×参拝するお寺の数は確保。

拝観料は100円~500円と幅広いです。

四、御朱印帳

御朱印帳は、基本的にどこのお寺や寺院でも置いてありますが、種類があります。

私の住む関東近辺は、坂東三十三観音霊場、三十三地蔵霊場、鎌倉三十三観音霊場…などなどがありますが、なぜか、四国霊場のみ特別に御朱印帳が置いてあることが多いです。

一般的なデザインの御朱印帳、神社仏閣オリジナル御朱印帳は、神社仏閣どこでも使用することができます。

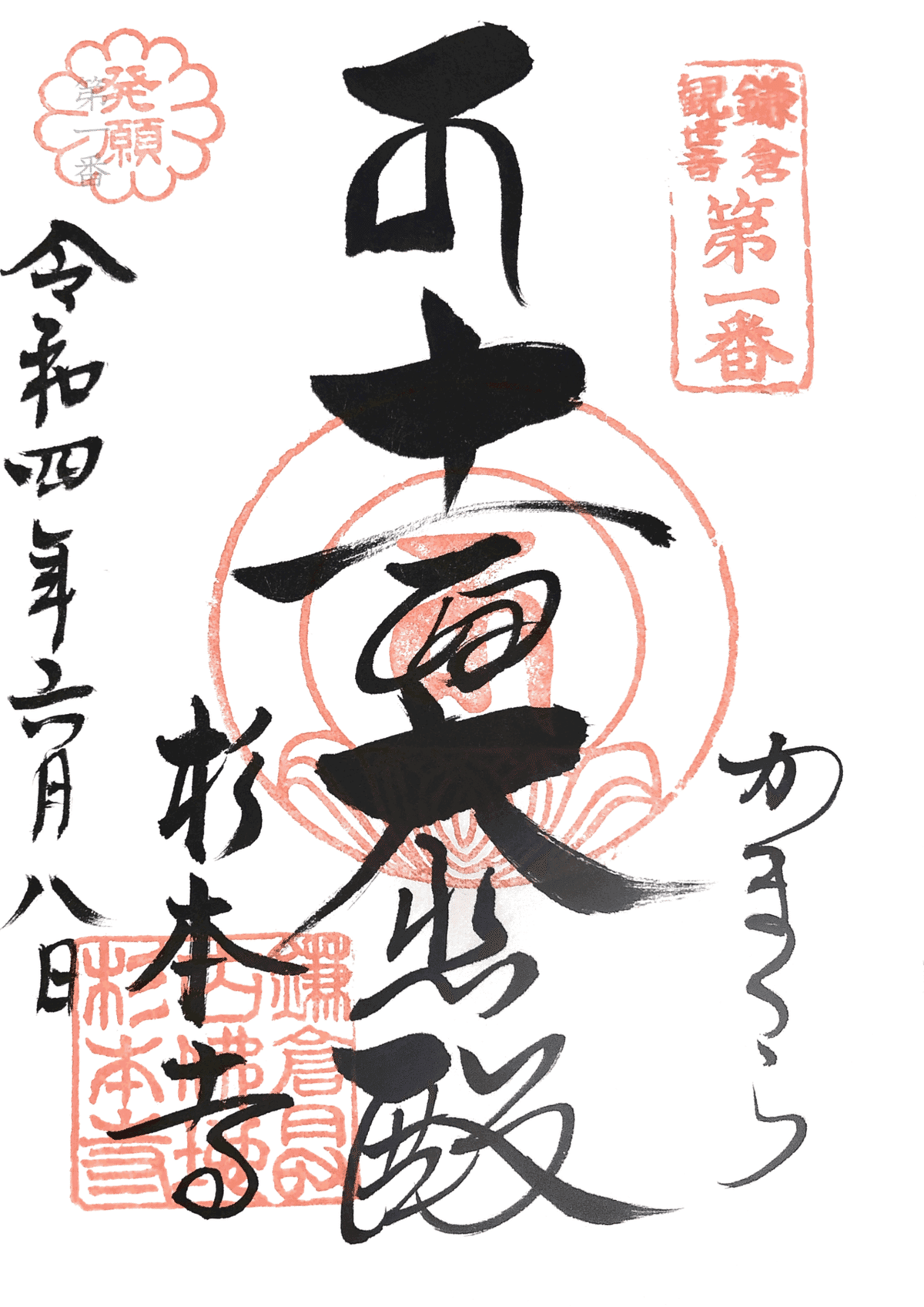

三十三観音様用の御朱印帳もあって、こちらは私と空ちゃんが調べたところ、こちら↓でしか扱いが無いようです。

サイトから直接か、Amazonで購入できます。

「専用」のどこが良いかと言うと、御朱印帳に最初から「通し番号」がついているところです。

この順番通りに御朱印をいただけば、漏れもなくなりますし、わかりやすく、管理も楽です。

お寺では、お寺の番号のところを開いて渡します。

番号がない御朱印帳は、たいてい前の御朱印の次のページに書いてくれることが多いです。

五、写経か奉納札、筆記具

おそらくどのお寺でも、ふらりと行って御朱印をいただく、ということは可能だと思います。

ただ、三十三観音様参りの場合に御朱印をいただくときは、写経をお納めするのが礼儀とされています。

御朱印は、写経をお納めしたしるしとしていただくものらしいです。

写経をお納めする代わりに、奉納札というお札を買い求め、そちらを写経の代わりとしてお納めすることで、御朱印をいただきます。

写経はたいていの場合、般若心経が多いようですが、観音経のこともあるようです。

お参りの際、お経を唱えたり、御詠歌というそのお寺のオリジナル短歌のようなものを唱えたり、仏さまオリジナルの「ご真言(サンスクリット語の仏さまを讃える言葉)」を唱えたりしますが、まず基本は「お経を納める」。

写経ができないときのために「奉納札」があります。

奉納札には、日付と住所、名前を書く欄があります。

わたしたちは、あらかじめこちらに記入してから出かけています。

忘れていたり、思いがけずたくさんお寺を回って、慌てて書くこともあるので、筆記具も必要です。

六、門前

さあお寺に着いて、いざ門をくぐるとなったときに、門の傍に受付がある場合はいろいろと慌ててしまいます。

まず、拝観料はすぐに必要。

門のところの受付で御朱印もお願いする場合は、さらに用意が必要です。

中で特別なお庭などを見る場合は、別途拝観料が必要なこともあります。

門をくぐる前に、小銭、拝観料、御朱印帳、奉納札は準備しておくと楽。

特に奉納札は忘れがちです。奉納札に、日付や住所と名前が書いてあるかも門前で確認しておくとスムーズです。

また、受付では特別拝観の案内があったりしますし、閉館時間がイレギュラーな時もまれにあるので、チェックしてみるといいかと思います。

七、三十三か所のスケジュール

ひとそれぞれなので何とも言えませんが、1日に何か所も回ればそれだけ早く終わりますし、1日に1つのお寺なら単純に33日かかることになります。

杉本寺が「発願寺」、円覚寺仏日庵が「結願寺」となっていますが、「発願」や「結願」の印が必要なければ、必ずしも最初と最後にしなくても大丈夫だそうです。

ただ、せっかくなので「発願」「結願」の印は欲しいところ。

それで杉本寺を1番目、仏日庵を33番目に持ってくることが多いです。

また、発願寺の杉本寺には、参拝用の品物が豊富に揃っています。

御朱印帳を始め(それでも三十三観音様用はありませんでした)、お守りやお札などの他、巡礼用の白い袈裟などの衣類も売っています。逆に、結願寺である円覚寺仏日庵には、参拝用の品物はありませんでした。

と、いうわけで。

次回より、三十三観音様参り&鎌倉旅へレッツゴーでございます。

***

あ。最後に今週の「鎌倉殿」。

またしても善児が怖すぎてどうしようかと思いました。

音もなく忍び寄り殺害する手際の良さ…

今回の「鎌倉殿」では範頼がすごくいい人に描かれていただけに、衝撃もひとしおです。

あの女の子はどうなったんでしょうね。

それから、八重の死に続き、大姫の死に、またしても三浦義村が関わっていたのも気になります。何か害をなすわけではないですが、女性の死の場面に義村あり。

三谷さんの「鎌倉殿」は、鎌倉時代の女性に関しては実に自由に想像力を駆使している印象です。

入内関係のシーンは、史実で丹後局が直接政子と大姫に会ったかどうかはさておき、なかなか説得力があったと思います。

ところでみなさんは、源頼朝さんの「像」をご覧になったことはありますか。

私は、源頼朝さんの「像」はどれもこれも怖いんですよ。目が…

今日は頼朝さん(大泉洋さん)の目が、だんだん、アレに近づいているような気がしてなりませんでした。

大泉洋さん…恐るべし。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?